徒然草

亀山殿の御池に~第五一段

亀山殿の御池(みいけ)に、大井川の水をまかせられんとて、大井の土民に仰せて、水車(みずぐるま)を作らせられけり。多くの銭(あし)を給ひて、数日(すじつ)に営み出だして懸けたりけるに、大方めぐらざりければ、とかく直しけれども、終(つひ)にまはらで、いたづらに立てりけり。さて、宇治の里人(さとびと)を召して、こしらへさせられければ、やすらかに結(ゆ)ひて進(まひ)らせたりけるが、思ふやうにめぐりて、水を汲み入るる事、めでたかりけり。万(よろづ)にその道を知れる者は、やんごとなきものなり。

【現代語訳】

亀山殿の御池に、大井川の水を引き入れなさりたいとのことで、地元の住人に命じて、水車を作らせなさった。多くの金銭を下されて、数日かかって造営して、川の流れに懸けたところ、全く回らないので、あれこれ手直ししたけれども、とうとう回らず、空しく放置されることとなった。そこで宇治の里の住人を召して、作らせなさったところ、やすやすと組み立てて進上した水車が、思う通りに回って、水を汲み入れる様子は見事であった。万事、その道に通じた者は素晴らしいものである。

(注)亀山殿・・・後嵯峨院が洛西嵯峨に造営した離宮。

(注)宇治の里人・・・宇治市の民衆。彼らは宇治川の水利用技術を体得していたので十分な知識を持っていた。

↑ ページの先頭へ

仁和寺にある法師~第五二段

仁和寺(にんなじ)にある法師、年寄るまで、石清水(いはしみず)を拝まざりければ、心憂く覚えて、ある時思ひ立ちて、ただひとり、徒歩(かち)より詣(まう)でけり。極楽寺(ごくらくじ)、高良(かうら)などを拝みて、かばかりと心得て帰りにけり。

さて、片方(かたへ)の人にあひて、「年ごろ思ひつること果たし侍りぬ。聞きしにも過ぎて尊くこそおはしけれ。そも、参りたる人ごとに山へ登りしは、何事かありけん。ゆかしかりしかど、神へ参るこそ本意(ほい)なれと思ひて、山までは見ず」とぞ言ひける。

少しのことにも、先達(せんだつ)はあらまほしきことなり。

【現代語訳】

仁和寺にいたある法師が、年を取るまで、石清水の八幡宮に参詣したことがなかったので、それを残念に思い、ある時思い立って、たった一人で徒歩で参詣した。そして、山麓の極楽寺や高良社などの付属の末社を拝して、これだけだと思い込んで帰ってしまった。

それから、仲間の法師に対して、「長年思っていたことを果たしました。聞いていたのよりずっと尊くあらせられました。それにしても、参詣していた人々がみんな山に登っていたのは、山の上に何事かあったのだろうか。私も行きたかったが、神へ参詣するのが本来の目的だと思い、山の上までは見ませんでした」と言ったという。

そういうわけだから、ちょっとしたことにも、案内役はあってほしいものだ。

↑ ページの先頭へ

これも仁和寺の法師~第五三段

これも仁和寺の法師、童(わらは)の法師にならんとする名残とて、おのおのあそぶことありけるに、酔(ゑ)ひて興(きよう)に入るあまり、傍(かたはら)なる足鼎(あしがなへ)を取りて、頭(かしら)に被(かづ)きたれば、つまるやうにするを、鼻をおし平(ひら)めて顔をさし入れて舞ひ出でたるに、満座興に入る事かぎりなし。

しばしかなでて後、抜かんとするに、大方(おほかた)抜かれず。酒宴ことさめて、いかがはせんと惑ひけり。とかくすれば、首のまはり欠けて、血垂り、ただ腫(は)れに腫れみちて、息もつまりければ、打ち割らんとすれど、たやすく割れず。響きて堪へがたかりければ、かなはで、すべきやうなくて、三足(みつあし)なる角(つの)の上に帷子(かたびら)をうち掛けて、手をひき杖をつかせて、京なる医師(くすし)のがり、率(ゐ)て行きける道すがら、人の怪しみ見ること限りなし。医師のもとにさし入りて、向(むか)ひゐたりけんありさま、さこそ異様(ことやう)なりけめ。物を言ふも、くぐもり声に響きて聞えず。「かかることは文(ふみ)にも見えず、伝へたる教へもなし」と言へば、また仁和寺へ帰りて、親しき者、老いたる母など、枕上(まくらがみ)に寄りゐて泣き悲しめども、聞くらんとも覚えず。

かかるほどに、ある者の言ふやう、「たとひ耳鼻こそ切れ失(う)すとも、命ばかりはなどか生きざらん。ただ力を立てて引き給へ」とて、藁(わら)のしべをまはりにさし入れて、かねを隔てて、首もちぎるばかり引きたるに、耳鼻欠けうげながら抜けにけり。からき命まうけて、久しく病みゐたりけり。

【現代語訳】

これも仁和寺の法師の話、童が法師になるというのでお別れ会があり、各々が歌舞などをして遊んだ折に、一人の法師が酒に酔って興に乗りすぎて、そばにあった足付きの鼎を取って頭にかぶったところ、つかえてうまく入らないのを、鼻を押さえて平たくし、顔を差し込んで舞って出たので、一座がおもしろがることこの上なかった。

しばらく舞った後、鼎を抜こうとしたが、いっこうに抜けない。酒宴も興ざめし、一同はどうしたらよいかとまどった。あれこれやって抜こうとすると、首の周りが傷つき、血が流れ、ただ腫れに腫れあがって、息も詰まってきたので、鼎を打ち割ろうとしたが、簡単には割れない。頭に響いて我慢できなくなり、うまくいかない。どうしようもなくて、鼎の三本足の角の上に帷子を引っ掛けて、一人が手を引いて当人には杖をつかせて、京都にいる医師の所へ連れて行ったが、途中で出会う人が不思議そうに見ることといったらなかった。医師の所に入って、向かい合ったようすは、さぞや珍妙であったろう。物を言っても、声が中にこもってよく聞こえない。医師が、「こんなことは書物にも書いていないし、伝わっている教えもない」と言うので、再び仁和寺へ帰り、親しい者や年老いた母親などが、枕もとに集まって嘆き悲しむが、本人は聞いているとも思えなかった。

そうしているうちに、ある人が、「たとえ耳や鼻がちぎれて無くなっても、命だけは助からないことはない。ただ力いっぱい引いてごらんなさい」と言うので、藁しべを首の周りに差し込んで、鼎を首がちぎれんばかりに引いたところ、耳や鼻が欠けて穴だけになったものの、鼎はやっと抜けたという。危ない命を拾い、その後は長らく病んでいたそうだ。

↑ ページの先頭へ

家の作りやうは~第五五段

家の作りやうは、夏をむねとすべし。冬はいかなる所にも住まる。暑きころ、わろき住居(すまひ)は耐へ難きことなり。深き水は涼しげなし。浅くて流れたる、遥かに涼し。細かなる物を見るに、遣戸(やりど)は蔀(しとみ)の間(ま)よりも明かし。天井の高きは、冬寒く、灯火(ともしび)暗し。造作(ざうさく)は、用なき所を作りたる、見るも面白く、万(よろづ)の用にも立ちてよしとぞ、人の定め合ひ侍りし。

【現代語訳】

家の作りようは、夏向きを中心にしたほうがよい。冬はどんな所でも、何とか住むことができる。暑い時分に住みにくい住まいは、耐え難いことだ。庭の遣り水が深いのは涼しい風情がない。浅く流れるのが、ずっと涼しげだ。細かな文字の書物を見るのに、引き戸のある部屋は蔀のある部屋よりも明るい。天井の高いのは、冬寒く、灯火が暗い。家の造作は、用のない空間を設けているのが、見る目にも面白いし、自由に使えて便利だという評定がある。

↑ ページの先頭へ

道心あらば~第五八段

道心(だうしん)あらば、住む所にしもよらじ。家にあり、人に交はるとも、後世(ごせ)を願はんに難(かた)かるべきかは」と言ふは、さらに後世知らぬ人なり。げにはこの世をはかなみ、必ず生死(しやうじ)を出でんと思はんに、何の興ありてか、朝夕君に仕へ、家を顧みる営みのいさましからん。心は縁にひかれて移るものなれば、閑(しづ)かならでは道は、行じがたし。

その器(うつはもの)、昔の人に及ばず、山林に入りても餓(うえ)を助け、嵐を防くよすがなくてはあられぬわざなれば、おのづから世を貪るに似たる事も、たよりにふればなどかなからん。さればとて、「背けるかひなし。さばかりならば、なじかは捨てし」など言はんは、無下(むげ)の事なり。さすがに一度(ひとたび)道に入りて世を厭はん人、たとひ望みありとも、勢ひある人の貪欲(とんよく)多きに似るべからず。紙の衾(ふすま)、麻の衣(ころも)、一鉢(ひとはち)のまうけ、藜(あかざ)の羹(あつもの)、いくばくか人の費(つひ)えをなさん。求むる所はやすく、その心はやく足りぬべし。かたちに恥づる所もあれば、さはいへど、悪には疎く、善には近づくことのみぞ多き。

人と生まれたらんしるしには、いかにもして世を遁れんことこそ、あらまほしけれ。ひとへに貪る事をつとめて、菩提(ぼだい)におもむかざらんは、万(よろづ)の畜類(ちくるい)にかはる所あるまじや。

【現代語訳】

「仏の道を求める心さえあれば、住む場所にはよらないだろう。家にいるままでも、人に交わっても、極楽往生を願うのに何の問題があろうか」と言うのは、少しも後世のことを知らない人である。実際、この世をはかなみ、生死の苦悩ばかりの境地を脱しようと思うのに、何がよくて、朝夕主君に仕えたり、家を顧みる仕事に励むであろうか。心は周囲の環境に影響されて移り変わるものなので、閑寂な環境でなければ仏道修行は達成できない。

今の人の度量は昔の人に劣り、出家をして山林に入っても、飢えをしのぎ、風雨を防ぐ算段がなくては生きていけないものだから、たまたま世俗的な物欲に執着しているように見えることも、場合によってはないわけではない。だからと言って「それでは出家した意味がない。そんなことなら、どうして俗世を捨てたのか」などと言うのは、あまりにひどい言い方である。さすがに、いくらかの物欲があったとしても、俗世間で権勢を誇る人の貪欲の甚だしさとは比べるべくもない。紙で作った寝具、麻の粗末な衣、一鉢の食事、藜を入れたの吸い物、そういったものがどれだけ人の負担になろうか。求めるものは簡単に入手でき、心は早く満たされる。僧の格好をしていれば、物欲を恥じる気持ちも自然と生じるるので、たまたま世を貪るように見えたとしても、悪から遠ざかり、善に近づく機会が多くなってくる。

人と生まれたあかしには、どうにかして俗世を離れることが、望ましい。ひたすら物欲を満たすことに励んで、悟りの境地を求めようとしないのは、あらゆる畜生の類と異なる所がないのではないか。

↑ ページの先頭へ

大事を思ひたたん人は~第五九段

大事を思ひ立たん人は、去りがたく、心にかからん事の本意(ほい)を遂げずして、さながら捨つべきなり。「しばし、この事はてて」、「同じくはかのこと沙汰し置きて」、「しかしかの事、人の嘲りやあらん、行末(ゆくすゑ)難なくしたためまうけて」、「年来(としごろ)もあればこそあれ、その事待たん、ほどあらじ。もの騒がしからぬやうに」など思はんには、えさらぬ事のみいとど重なりて、事の尽くる限りもなく、思ひ立つ日もあるべからず。おほやう、人を見るに、少し心ある際(きは)は、皆このあらましにてぞ一期(いちご)は過ぐめる。

近き火などに逃ぐる人は、「しばし」とや言ふ。身を助けんとすれば、恥をも顧みず、財(たから)をも捨てて逃(のが)れ去るぞかし。命は人を待つものかは。無常の来(きた)る事は、水火(すいくわ)の攻むるよりも速(すみや)かに、逃れがたきものを、その時、老いたる親、いときなき子、君の恩、人の情(なさけ)、捨てがたしとて捨てざらんや。

【現代語訳】

仏道に入るという大事を思い立つ人は、避けがたく、気にかかる事があっても、初志を遂げずに、そのまま放棄して出家すべきである。「しばらくして、この用事が終わってから」、「どうせなら、あの件を処理し終わってから」「放置しておくと人が嘲るかもしれない。後々問題ないように整理してから」「長年こうやってきたのだから、今少し先延ばしにしても、さほど手間取るまい。騒がず、落ち着いて行動しよう」などと思っていると、避けがたい事がいっそう重なり、際限もなく、決意する日など来ようはずがない。大方、世間の人を見ていると、いささか分別のあるといった程の人は、皆このような心づもりのままで一生を終わってしまうようだ。

近くで火事が起こって逃げる人が、「もう少し後で」などと言うだろうか。我が身を助けようとすれば、恥も顧みず、財産も捨てて逃げ出すものだろう。命は人の都合を待つだろうか。死がやって来るのは、水や火が攻め来るよりも速く、逃れ難いものなのに、その時になってもまだ、年老いた親、幼い子、主君の恩、人の情など、捨てがたいからといって、捨てないでいられようか。

【PR】

↑ ページの先頭へ

筑紫になにがしの押領使~第六八段

筑紫(つくし)に、なにがしの押領使(あふりやうし)などいふやうなるもののありけるが、土大根(つちおほね)を万(よろづ)にいみじき薬とて、朝ごとに二つづつ焼きて食ひける事、年久しくなりぬ。ある時、館(たち)の内に人もなかりける隙(ひま)をはかりて、敵(かたき)襲い来りて囲み攻めけるに、館の内に兵(つはもの)二人出で来て、命を惜しまず戦ひて、皆追ひ返してげり。いと不思議に覚えて、「日ごろここにものし給ふとも見ぬ人々の、かく戦ひし給ふは、いかなる人ぞ」と問ひければ、「年ごろ頼みて、朝な朝な召しつる土大根らにさぶらふ」と言ひて失せにけり。

深く信をいたしぬれば、かかる徳もありけるにこそ。

【現代語訳】

筑紫に、なにがしの押領使とかいう者がいて、大根を万能の霊薬だといって、毎朝二つずつ焼いて食べることが、長年にわたっていた。ある時、その者の館の中に人の少ない隙を狙って、敵が襲来して囲んで攻めたところ、館の内に勇士が二人現れ、命を惜しまず戦い、敵を皆追い返してしまった。たいそう不思議に思って、「普段はここにいらっしゃるとも見えない方々が、このように戦って下さるとは、一体どういう人ですか」と尋ねると、「長年頼みにされて、毎朝召されていた大根どもでございます」と言って消え失せてしまった。

篤い信心を持っていたからこそ、このよう御利益もあったのだろう。

(注)押領使・・・兵を率いて反乱を鎮圧する役目。

↑ ページの先頭へ

名を聞くより、やがて~第七一段

名を聞くより、やがて面影(おもかげ)は推し測らるる心地するを、見る時は、また、かねて思ひつるままの顔したる人こそなけれ。昔物語を聞きても、この頃の人の家の、そこほどにてぞありけんと覚え、人も、今見る人の中に思ひよそへらるるは、誰もかく覚ゆるにや。

また、如何なる折ぞ、ただ今、人の言ふ事も、目に見ゆる物も、我が心のうちも、かかる事のいつぞやありしかと覚えて、いつとは思ひ出でねども、まさしくありし心地のするは、我ばかりかく思ふにや。

【現代語訳】

名前を聞けば、すぐにその人の顔立ちが推測できる気がするのに、実際に会って見ると、かねて思っていたとおりの顔をしている人はないものだ。昔の物語を聞いても、その舞台は現在の人の家のあの辺りだったろうと思われ、登場人物も、現に見る人に自然と思い合わせられるのは、誰にも覚えがあるのではなかろうか。

また、どうかした折に、いま人の言ったことも、目に見える物も、自分の心のうちも、こういうことがいつかあったなあと思えて、いつだったかは思い出せないけれど、確かにあったような心地がするのは、私ばかりだろうかと思う。

↑ ページの先頭へ

蟻のごとくに集まりて~第七四段

蟻(あり)の如くに集まりて、東西に急ぎ南北に走(わし)る人、高きあり、賤しきあり。老いたるあり、若きあり。行く所あり、帰る家あり。夕(ゆうべ)に寝(い)ねて、朝(あした)に起く。営む所何事ぞや。生(しやう)を貪り、利を求めて、やむ時なし。

身を養ひて何事をか待つ。期(ご)する所、ただ老(おい)と死とにあり。その来(きた)ること速かにして、念々の間にとどまらず、これを待つ間、何の楽しびかあらん。惑へる者はこれを恐れず。名利におぼれて、先途(せんど)の近きことを顧みねばなり。愚かなる人は、またこれを悲しぶ。常住(じやうぢゆう)ならんことを思ひて、変化(へんげ)の理(ことわり)を知らねばなり。

【現代語訳】

まるで蟻のように集まって、東に西に急ぎ、南へ北へ走る人たちには、身分の高い者あり、賤しい者あり。老いた者もあれば、若い者もある。行く所あり、帰る家もある。夜に寝て朝起きる。人の営みは何なのだろう。生命に執着し、利益を求めてとどまることがない。

自分の身を養っていったい何事を期待しているのか。確実に期待できるのは、ただ老と死である。それらは速やかにやってくるのであり、少しも留まらない。これらを待つ間、いったい何の楽しみがあろうか。世俗にまみれている者は老と死を恐れない。名利に心を奪われて、死の近いことを顧みないからである。愚か者はまた、老と死を悲しむ。世界が永久不変であると思い、万物は変化するという道理を知らないからである。

↑ ページの先頭へ

何事も入り立たぬ~第七九段

何事も入(い)り立たぬさましたるぞよき。よき人は、知りたることとて、さのみ知り顔にやは言ふ。片田舎(かたゐなか)よりさし出(い)でたる人こそ、よろづの道に心得たる由(よし)の、差し答(いら)へはすれ。されば、世に恥づかしき方(かた)もあれど、自らもいみじと思へる気色(けしき)、かたくななり。よくわきまへたる道には、必ず口重く、問はぬ限りは言はぬこそいみじけれ。

【現代語訳】

何事においても、よく知らないふりをするのがよい。立派な人は、たとえ知っていても知ったかぶりはしないものだ。片田舎から出てきた人に限って、あらゆる道に心得たふうな受け答えをする。そうすれば、聞いているほうが圧倒されることもあるが、言っている本人が自分はすごいと思っているさまが、みっともない。よく知っている道については、必ず口を重くして、聞かれない限りは言わないのがよいのだ。

【PR】

↑ ページの先頭へ

竹林院入道左大臣殿~第八三段

竹林院入道(ちくりんゐんのにふだう)左大臣殿、太政大臣(だいじやうだいじん)にあがり給はんに、なにの滞りかおはせんなれども、「めづらしげなし。一上(いちのかみ)にてやみなん」とて、出家し給ひにけり。洞院(とうゐんの)左大臣殿、この事を甘心(かんしん)し給ひて、相国(しやうこく)の望みおはせざりけり。

「亢竜(かうりよう)の悔(くい)あり」とかやいふこと侍るなり。月満ちては欠け、物盛りにしては衰ふ。万(よろづ)の事、さきのつまりたるは、破れに近き道なり。

【現代語訳】

竹林院入道左大臣殿は、太政大臣に昇進なさるのに、何の差し障りもおありではなかったが、「珍しいこともないい。左大臣で止めておこう」と言って、出家なさった。洞院左大臣殿が、このことに共感なさって、やはり太政大臣になる望みを持たれなかった。

「天下に昇りつめた龍は後悔する」とかいう言葉がある。月は満月になれば必ず欠けるし、物事は繁栄すれば必ず衰える。万事、頂点に達してしまうことは、破滅に向かう道なのである。

(注)竹林院入道・・・西園寺公衡(1264~1315年)。従一位。

(注)洞院・・・西園寺実泰(1269~1327年)。従一位。

(注)亢竜・・・太政大臣の唐名。

↑ ページの先頭へ

人の心すなほならねば~第八五段

人の心(こころ)素直(すなほ)ならねば、偽りなきにしもあらず。されども、おのづから、正直の人などかなからん。己(おのれ)素直ならねど、人の賢(けん)を見て羨(うらや)むは尋常(よのつね)なり。至りて愚かなる人は、たまたま賢なる人を見て、これを憎む。「大きなる利を得んがために、少しきの利を受けず、偽り飾りて名を立てんとす」と謗(そし)る。己(おの)が心に違(たが)へるによりて、この嘲(あざけ)りをなすにて知りぬ、この人は下愚(かぐ)の性(しやう)移るべからず、偽りて小利をも辞すべからず、仮にも賢を学ぶべからず。

狂人の真似(まね)とて大路(おほち)を走らば、即ち狂人なり。悪人の真似とて人を殺さば、悪人なり。驥(き)を学ぶは驥の類(たぐ)ひ、舜(しゆん)を学ぶは舜の徒(ともがら)なり。偽りても賢を学ばんを、賢といふべし。

【現代語訳】

人の心は素直ではないから、偽りがないわけではない。けれども、たまには正直な人が必ずいる。自分が素直でないのに、人が賢いのを見て羨むのは世の常のことだ。しかし、極めて愚かな人は、たまたま賢い人を見ては、これを憎む。「大きな利益を得ようとして、小さな利益を受けない。さも清潔なように偽り飾って名を上げようとしている」と悪口を言う。賢人のふるまいが自分の心と違っているために、このような悪口を言うので、その愚かさが分かってしまう。この人は、『論語』でいう下愚の性移るべからずで、偽って小さい利益をさえ断ることができず、仮にも賢人をまねることもできない。

狂人の真似だといって都大路を走れば、まさしく狂人である。悪人の真似だといって人を殺せば、悪人である。一日に千里を行く駿馬(しゅんめ)の真似をする馬は、その駿馬と同類であり、舜帝の真似をする人は舜帝の仲間である。偽ってでも賢人を学ぶような人を、賢人というべきだ。

(注)下愚の性移るべからず・・・極めて愚かな生まれつきの性質は、いかに指導しても賢に移ることはできない。

(注)驥・・・一日に千里を走る名馬。

(注)舜・・・古代中国の伝説上の聖天子。

↑ ページの先頭へ

或者、小野道風の書ける~第八八段

或(ある)者、小野道風(をののたうふう)の書ける和漢朗詠集(わかんらうえいしふ)とて持ちたりけるを、ある人、「御相伝(ごさうでん)、浮けることには侍(はべ)らじなれども、四条大納言撰ばれたる物を、道風書かんこと、時代や違(たが)ひ侍らん。覚束(おぼつか)なくこそ」と言ひければ、「さ候(さうら)へばこそ、世にありがたき物には侍りけれ」とて、いよいよ秘蔵(ひさう)しけり。

【現代語訳】

ある人が、小野道風の書写した和漢朗詠集だといって大切に持っていたそうだが、別の人が、「道風の筆跡というお伝えは根拠がないことではないのでしょうが、四条大納言が編まれたものを道風が書写したというのは、時代が食い違ってはいませんか。そこのところがとても不審に思います」と言ったところ、「そう、だからこそ、世にも珍しい物でございます」と言って、ますます大切に所蔵したということだ。

(注)小野道風・・・三蹟の一人(894~966年)

(注)四条大納言・・・藤原公任(966~1041年)

↑ ページの先頭へ

奥山に、猫またといふもの~第八九段

「奥山に、猫またといふものありて、人を食(くら)ふなる」と人の言ひけるに、「山ならねども、これらにも、猫の経(へ)あがりて、猫またになりて、人とる事はあなるものを」と言ふ者ありけるを、何阿弥陀仏(なにあみだぶつ)とかや、連歌しける法師の、行願寺(ぎやうぐわんじ)の辺(へん)にありけるが聞きて、ひとり歩(あり)かん身は、心すべきことにこそと思ひけるころ、下(しも)なる所にて夜更くるまで連歌して、ただひとり帰りけるに、小川(こがは)の端(はた)にて、音に聞きし猫また、あやまたず足許へふと寄り来て、やがてかきつくままに、頸(くび)のほどを食はんとす。胆心(きもこころ)も失せて、防かんとするに力もなく足も立たず、小川へ転び入りて、「助けよや、猫またよや、猫またよや」と叫べば、家々より松どもともして走り寄りて見れば、このわたりに見知れる僧なり。「かは如何に」とて、川の中より抱(いだ)き起したれば、連歌の賭物(かけもの)取りて、扇(あふぎ)・小箱など懐(ふところ)に持ちたりけるも、水に入りぬ。希有(けう)にして助かりたるさまにて、はふはふ家に入りにけり。

飼ひける犬の、暗けれど主(ぬし)を知りて、飛び付きたりけるとぞ。

【現代語訳】

「奥山に、猫またという妖怪がいて、人を食うそうだ」と、ある人の言ったのを、「山でなくても、この辺りでも、猫が年を重ねて猫またになって、人を食うことがあるといいます」と言う者があったのを、何阿弥陀仏とかいう、連歌をたしなむ法師で、行願寺の近くに住んでいる僧が耳にして、一人歩きする身は用心すべきと思っていた折しも、下京で夜更けまで連歌をして、たった一人帰っている時、小川へりで、噂に聞いた猫またが、足元へすっと寄って来て、いきなり飛びつくやいなや、首の辺りに噛みつこうとした。胆もつぶれて、防ごうにも力が出ず足も立たない。小川へ転げ入って、「助けてくれえ、猫まただ、猫まただ」と叫ぶと、あちこちの家々から松明などを灯して走り寄って見れば、この辺りに住むに見知った僧であった。「これはどうしたことか」と言って、川の中から抱き起こしてみると、法師は連歌の賞品として獲得した扇・小箱などを懐に入れていたのも、水に浸かってしまった。危うい命がやっと助かったという様子で、這うようにして家に入った。

これは、法師が飼っていた犬が、暗くても主人を知って、飛びついたということであった。

↑ ページの先頭へ

大納言法印の召し使ひし~第九〇段

大納言(だいなごん)法印(ほふいん)の召し使ひし乙鶴丸(おとづるまる)、やすら殿といふ者を知りて、常に行き通かよひしに、ある時出いでて帰り来たるを、法印、「いづくへ行きつるぞ」と問ひしかば、「やすら殿のがり罷(まか)りて候ふ」と言ふ。「そのやすら殿は、男(をとこ)か法師か」とまた問はれて、袖(そで)掻かき合せて、「いかが候ふらん。頭(かしら)をば見候はず」と答へ申しき。

などか、頭ばかりの見えざりけん。

【現代語訳】

大納言法印の召使いだった乙鶴丸は、やすら殿という人と仲が良く、いつも寺を出て遊びに出かけるので、ある時、乙鶴丸が帰ってきた時に、法印が「どこへ行ってきたのか」と問うと、「やすら殿のところへ参っていました」と答えた。法印は、「やすら殿は、在俗の男か、それとも坊主か?」と再び問うと、乙鶴丸は、袖をかき合わせて言いづらそうに、「さあ、どうでしょうか。剃髪しているかどうか、頭を見たことがないもので」と答えた。

なぜ、頭だけが見えないのか、謎である。

(注)大納言法印・・・先祖が大納言で、僧位が法印の僧。

↑ ページの先頭へ

或人、弓射る事を習ふに~第九二段

或(ある)人、弓射る事を習ふに、諸矢(もろや)をたばさみて的に向(むか)ふ。師の云(い)はく、「初心の人、二つの矢を持つ事なかれ。後(のち)の矢を頼みて、始めの矢に等閑(なほざり)の心あり。毎度ただ後の矢なく、この一矢(ひとや)に定むべしと思へ」といふ。わづかに二つの矢、師の前にて、一つをおろかにせんと思はんや。懈怠(けだい)の心、みづから知らずといへども、師これを知る。このいましめ、万事にわたるべし。

道を学(がく)する人、夕(ゆふべ)には朝(あした)あらんことを思ひ、朝には夕あらんことを思ひて、重ねてねんごろに修(しゆ)せんことを期(ご)す。況(いは)んや一刹那(いつせつな)の中(うち)において、懈怠の心あることを知らんや。何ぞ、ただ今の一念において、直ちにする事の甚(はなは)だ難(かた)き。

【現代語訳】

ある人が、弓を射ることを習うときに、二本の矢を手にはさみ持って的に向かった。すると、師匠が言うには、「初心の者は、二本の矢を持ってはいけない。二本の矢を持つと、後の矢を頼りにして始めの矢をおろそかにする心が生じるからだ。いつも二本目の矢はなく、この一本の矢で決めようと思え」と言う。しかも、師匠の前で先に射る一本の矢をいい加減にしようとは思うはずがなかろう。しかし、怠け心は、自分で意識しなくても、師匠には分かるのだ。この戒めは、すべてのことに通じるといえよう。

仏道修業をする人が、夕方には翌日の朝があることを思い、朝には夕方があると思って、その時になれば改めて真剣に修業しようと先を当てにする。そんな有様だから、まして一瞬の間のうちに怠け心が生じるのを自覚できるはずがない。何事も思い立った瞬間に、なすべきことを直ちに実行するのがいかに困難であることか。

↑ ページの先頭へ

堀河相国は~第九九段

堀川相国(ほりかはのしやうこく)は、美男のたのしき人にて、そのこととなく過差(くわさ)を好み給ひけり。御子(おんこ)基俊卿(もととしのきやう)を大理(だいり)になして、庁務おこなはれけるに、庁屋の唐櫃(からひつ)見苦しとて、めでたく作り改めらるべきよし仰せられけるに、この唐櫃は、上古(しやうこ)より伝はりて、その始めを知らず、数百年を経たり。累代の公物(くもつ)、古弊(こへい)をもちて規模とす、たやすく改められがたきよし、故実(こしつ)の諸官申しければ、その事やみにけり。

【現代語訳】

堀川太政大臣は、美男で裕福な方で、何事につけても豪奢なことを好まれた。御子息の基俊卿を検非違使庁の長官にして、庁務を執られた時に、庁舎の唐櫃がみすぼらしいといって、立派なものに新しく作り改めるよう命じられたところ、この唐櫃は、大昔から伝わり、その起源も分からず、少なくとも数百年を経ている。代々伝えられてきた公用の器物は、古くて傷んでいるのをよしとするので、たやすく改めがたい旨を、先例に明るい役人たちが申したところ、取りやめになった。

(注)堀川相国・・・久我基具(1232~1297年)。従一位太政大臣。

【PR】

|

古典に親しむ

万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |

バナースペース

【PR】

書名・内容について

文体は和漢混淆文と、仮名文字が中心の和文が混在している。序段を含めて全244段から成り、作者の随想・見聞などが広範多岐にわたって記されている。無常観に根ざす人生論・人間論・処世論や、有職故実の知識や深い学問教養に基づく趣味論、また仏教的思想への言及などあり、いずれも「醒めた眼」による鋭い批判がうかがえる。

兼好が仁和寺の近くに居を構えたためか、仁和寺に関する説話が多い。また、伝える説話のなかには、同時代の事件や人物について知る史料となる記述が散見され、歴史史料としても広く利用されている。中でも『平家物語』の作者に関する記述(226段)は現存する最古の物とされる。

『徒然草』は、清少納言の『枕草子』とともに、随筆文学の双璧と称せられることもあるが、鴨長明の『方丈記』をも含め、古典の三大随筆と称せられることもある。但し、兼好の生前、また死後も一部の知識人の目に留まっただけで、本格的に有名になったのは江戸時代に入ってからである。『徒然草』の合理的な思考や豊かな感受性が高く評価され、「日本の論語」とまで賞賛され、嫁入り道具の一つになるほどになった。

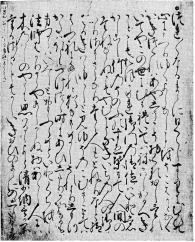

なお、写本については、『徒然草』成立後100年近くは存在を忘れられたため、ほとんど伝わっていない。室町中期に歌人の釈正徹(しゃくしょうてつ)によって『徒然草』が評価され、彼の手による写本が最古のものとされる。その後、正徹の弟子らに伝えられたが、人気を呼ぶのは江戸時代になってから。儒学教育とともに流行し、多くの写本が流布、嫁入り道具に持参すべき本とまで重きを置かれた。

『徒然草』の各段②

(前頁からの続き)

- 貧しき者は

- 鳥羽の作道は

- 夜の御殿は

- 高倉院の法華堂の三昧僧

- 資季大納言入道とかや聞えける人

- 医師篤成、故法皇の御前に候ひて

- 花は盛りに、月は隈なきをのみ

- 祭過ぎぬれば、後の葵不用なり

- 家にありたき木は

- 身死して財残る事は

- 悲田院の尭蓮上人は

- 心なしと見ゆる者も

- 人の終焉の有様のいみじかりし事など

- 栂尾の上人、道を過ぎ給ひけるに

- 御随身秦重躬、北面の下野入道信願を

- 明雲座主、相者にあひ給ひて

- 灸治、あまた所に成りぬれば

- 四十以後の人、身に灸を加へて

- 鹿茸を鼻に当てて嗅ぐべからず

- 能をつかんとする人

- 或人の云はく、年五十になるまで

- 西大寺静然上人、腰屈まり

- 為兼大納言入道、召し捕られて

- この人、東寺の門に

- 世に従はん人は

- 大臣の大饗は

- 筆を執れば物書かれ

- 盃の底を捨つる事は

- みな結びと言ふは

- 門に額懸くるを

- 花の盛りは、冬至より百五十日とも

- 遍照寺の承仕法師

- 太衝の「太」の字

- 世の人相逢ふ時

- 吾妻の人の、都の人に交はり

- 人間の、営み合へるわざを見るに

- 一道に携はる人

- 年老いたる人の

- 何事の式といふ事は

- さしたる事なくて人のがり行くは

- 貝を覆ふ人の

- 若き時は、血気内に余り

- 小野小町が事、極めて定かならず

- 小鷹によき犬

- 世には、心得ぬ事の多きなり

- 黒戸は、小松御門

- 鎌倉中書王にて御鞠ありけるに

- 或所の侍ども

- 入宋の沙門、道眼上人

- さぎちやうは、正月に

- 降れ降れ粉雪、たんばの粉雪

- 四条大納言隆親卿、乾鮭と言ふものを

- 人触く牛をば角を截り

- 相模守時頼の母は

- 城陸奥守泰盛は

- 吉田と申す馬乗りの

- 万の道の人、たとひ不堪なりといへども

- 或者、子を法師になして

- 今日はその事をなさんと思へど

- 妻といふものこそ、男の持つまじきものなれ

- 夜に入りて、物の映えなしといふ人

- 神仏にも、人の詣でぬ日

- くらき人の、人を測りて

- 達人の、人を見る眼は

- 或人、久我縄手を通りけるに

- 東大寺の神輿、東寺の若宮より

- 諸寺の僧のみにもあらず

- 揚名介に限らず、揚名目といふものあり

- 横川の行宣法印が申し侍りしは

- 呉竹は葉細く、河竹は葉広し

- 退凡、下乗の卒塔婆

- 十月を神奈月と言ひて

- 勅勘の所に靫懸くる作法、今は絶えて

- 犯人を笞にて打つ時は

- 比叡山に、大師勧請の起請といふ事は

- 徳大寺故大臣殿、検非違使の別当の時

- 亀山殿建てられんとて

- 経文などの紐を結ふに

- 人の田を論ずる者

- 喚子鳥は春のものなりとばかり言ひて

- 万の事は頼むべからず

- 秋の月は、限りなくめでたきものなり

- 御前の火炉に火を置く時は

- 想夫恋といふ楽は

- 平宣時朝臣、老の後

- 最明寺入道、鶴岡の社参の次に

- 或大福長者の云はく

- 狐は人に食ひつくものなり

- 四条黄門命ぜられて云はく

- 何事も、辺土は賤しく

- 健治、弘安の比は

- 竹谷乗願房、東二乗院へ参られたりけるに

- 鶴の大臣殿は、童名、たづ君なり

- 陰陽師有宗入道、鎌倉より上りて

- 多久資が申しけるは

- 後鳥羽院の御時

- 六時礼讃は、法然上人の弟子

- 千本の釈迦念仏は

- よき細工は、少し鈍き刀を使ふと言ふ

- 五条内裏には、妖物ありけり

- 園の別当入道は

- すべて、人は、無智無能なるべきものなり

- 万の咎あらじと思はば

- 人の、物を問ひたるに

- 主ある家には、すずろなる人

- 丹波に出雲と云ふ所あり

- 柳筥に据うる物は

- 御随身近友が自讃とて

- 八月十五日、九月十三日は

- しのぶの浦に蜑の見る目も所せく

- 望月の円かなる事は

- とこしなへに違順に使はるる事は

- 八つになりし年、父に問ひて云はく

古典文学の理念

日本の古典文学の根幹を流れる理念。『万葉集』『古事記』など上代の文学には、人間の心をありのままに写し出す素朴な美として表現されている。明・浄(清)・直をかねそなえたものが「まこと」とされ、この理念は時代の推移とともに、「もののあはれ」「幽玄」など多彩な美の概念を生み出していく。

■ますらをぶり

男性的でおおらかな歌風。賀茂真淵ら近世の国学にたずさわった歌人たちは、『万葉集』にこの風があるとして尊んだ。

■たをやめぶり

女性的な穏やかで優美な歌風。『万葉集』の「ますらをぶり」に対して、『古今和歌集』以降の勅撰和歌集で支配的となった歌風。

■あはれ

しみじみとした感動を表現する語として、「あはれなり」などと平安時代の作品にしばしば用いられている。悲哀・優美・調和などに対する感動を伝える語で、「もののあはれ」と呼ばれるこの時期の文芸理念を形作っていく。

■をかし

『枕草子』に多用されていて、明るく軽やかな感動をあらわす語。「あはれ」が主情的であるのに対して、「をかし」は客観的な色合いが強く、後に「滑稽(こっけい)」の意味で用いるようになる。

■もののあはれ

平安時代の代表的な文芸理念。本居宣長は、『源氏物語』の作中から、「もののあはれ」の用例12か所を抽出してこの物語の本質が「もののあはれ」にあることを論証するとともに、この精神こそが日本文学の本質であると説いた。その意味するところは、「あはれ」の感動が「もの」という他の存在を契機として高められた状態を指し、調和のとれた美感を尊ぶ文化にはぐくまれた感動・情趣が開花したものであるとする。

■たけ高し

壮大な美、格調高い美。平安時代後期から、歌合わせの評語として用いられるようになり、和歌の美的理念を表す言葉の一つとなった。

■余情

平安中期の和歌に始まり、のち連歌・謡曲などにも使われた理念の一つ。表現の外ににじみ出る、ある種の気分・情緒をいう。

■幽玄

中世の文芸の中核をなす理念で、奥深い余情や象徴的な情調を内容とする。本来この語は、中国の古典や仏教の経典に用いられ、奥深くしてきわめることのできないもの、本質的で不変なるものを意味する漢語だった。『古今和歌集』真名序などに用いられて日本固有の文芸理念として変質した。

■有心

「幽玄」の理念を受け継ぎつつさらにその余情の色合いを濃くしたもの。心情と言葉とが統一され、華やかさの中に寂しさを漂わす妖艶な余情美。藤原定家が歌の評価に多用した言葉。

■無心

中世以前は機知や言葉の洒落(しゃれ)を主とする通俗的なものであったが、室町期になると禅の影響などから絶対無の境地として評価されるようになった。

■さび

近世を代表する文芸理念の一つ。「さび」は「寂しさ」から来た語だが、寂しさにそのまま沈潜するのではなく、むしろそれを抑えたところに成立する美。