ブラームスの《ヴァイオリン協奏曲》

多くの作曲家がヴァイオリン協奏曲を作曲しており、ピアノ協奏曲と並んで協奏曲の重要なジャンルとされています。ヴィヴァルディ、J.S.バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、パガニーニ、メンデルスゾーン、ブラームス、ブルッフ、シベリウス、チャイコフスキーなどの作品が有名で、これらの中から3作品を選んで《3大ヴァイオリン協奏曲》だとか、5作品を選んで《5大ヴァイオリン協奏曲》とか言われます。皆さまだったらどの曲を選ばれますでしょうか。

不肖私の場合の3大は、ベートーヴェンとブラームスは当確なのですが、あと1曲が定まりません。一般にはメンデルスゾーンがよく挙げられます。確かに出だしの美しいメロディーは超有名ですが、憚りながら曲全体としてどうも深みに欠ける気がします。規模もこじんまりした感じで、そんなに好きではないです(失礼!)。選ぶとすれば、ヴィヴァルディの『四季』かチャイコフスキーあたりかなという感じです。

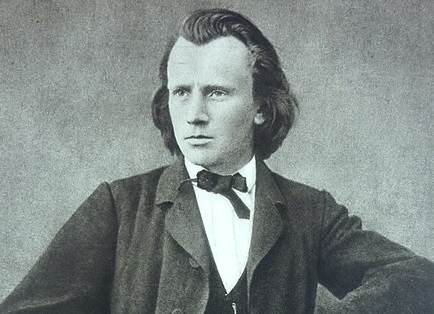

音楽の「深み」という点では、やはりブラームスが筆頭ではないでしょうか。多くのファンの方々も同様のご意見かと思います。彼が45歳のときの作品で、当時、ヴァイオリンの技巧ばかりを強調する協奏曲が流行していたのに反抗して作ったともいわれます。彼のピアノ協奏曲と同様にとてもシンフォニックで重厚でありながら、ソロの渋みが実に味わい深いです。もっとも、この曲を聴いたチャイコフスキーは「私の好みに合わない」とか「詩情が欠けているのに深遠さを装っている」などと酷評したそうです。チャイコフスキーはなぜかブラームスが嫌いだったようです。

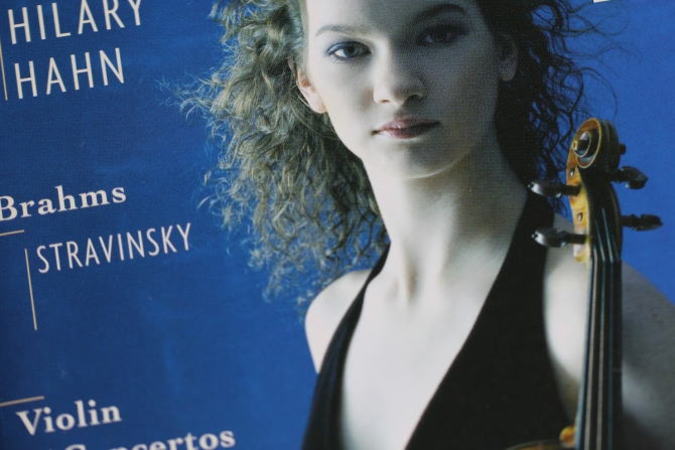

愛聴盤は、クラシックを始めて間もないころに単純にジャケ買いした、ヒラリー・ハーンの2001年録音のディスクです。ハーンがまだ新人さんだったころですが、どうしてどうして、今聴いても、技巧も音楽性もすばらしく、オケともぴったり融合、実に端正で気品あふれる演奏だと思います。今に至るまでずっとこればかり聴き続けています。なお、実際のハーンは、彼女のコンサートに行った友人によりますと、写真から受ける印象と違い、とてもお茶目で親しみやすい人柄だったそうですよ。

ブラームスの『ハンガリー舞曲集』

この『ハンガリー舞曲集』は、ブラームスが、ハンガリーのヴァイオリニスト、エドアルト・レメニイと付き合ううちにハンガリー・ジプシーの音楽に惹かれ、彼との演奏旅行中に採譜を続けたのが元になっています。最初はピアノ連弾のために出版され、爆発的な人気を博したそうです。その理由は、もちろん作品の魅力もありますが、当時のウィーンにハンガリー・ブームが起きていた影響が大きいともいわれます。

ところが、『ハンガリー舞曲集』の成功を知ったレメニイが、これを盗作だとしてブラームスを相手に訴訟を起こしたのです。妬んだんでしょうね。しかし、そこは生真面目なブラームスのこと、出版に際し「作曲」ではなく「編曲」としていたのが幸いし、裁判はブラームスが勝訴。実際はブラームスが創作した部分もあるそうですが、全体としては自作ではなく編曲だとして、作品番号も付していないんです。

元が民族音楽なので純粋なクラシック音楽といってよいのかよく分かりませんが、どれも数分の短い曲で、親しみやすいメロディばかりです。全部で21曲あるうち、5番目は誰もが知っている曲だと思います。これからクラシック音楽を始めようとする人は、案外こういう短編集?から聴き始めたらいいかもしれませんね。私の愛聴盤は、オトマール・スウィトナー指揮、ベルリン・シュターツカペレによる演奏です。ブラームスに相応しい実直で品のある美演かと思います。

【PR】

ブラームスの『ドイツ・レクイエム』

残念ながら私はこの曲を生演奏で聴いたことはありません。しかし、CDを聴いただけでも感動するのが、アーノンクール指揮、ウイーンフィル、シェーンベルク合唱団ほかによるライブ録音です。2010年度のレコード・アカデミー賞を受賞した盤です。ライブ録音というと、かつては客席の気配や時に雑音が混じったりするのがふつうでしたが、近年はそういうのを消す技術があるのでしょうかね。全くの静謐の中で演奏されているような、かといってスタジオ録音とは異なる、実に臨場感と緊張感に満ちた演奏だと感じます。

『ドイツ・レクイエム』は、1868年、ブラームスが35歳のときに完成させた曲で、構想のきっかけは、彼の恩師だったロベルト・シューマンの死だったといわれています。レクイエムというと、通常はカトリック教会における死者の安息を神に願う典礼音楽であり、ラテン語の祈祷文に従って作曲されるそうですが、ルター派信徒だったブラームスは、ルター聖書のドイツ語版からドイツ語章句を選んで歌詞として使用したんですね。 従って、典礼音楽ではなく演奏会用の作品だということです。ブラームス自身も、「キリストの復活に関わる部分は注意深く除いた」と語っていたとか。

いずれにしましても、この曲、そしてこの演奏は、単に素晴らしいとか美しいとかいう言葉では言い表せない、何だか、魂が内から震えてきそうなほどの感動を覚えます。CDですらそうなんですから、生演奏を聴いたら失神してしまうかもしれない・・・。

【PR】

人生、ファイト

がんばれビジネスマン

【PR】

ブラームスの略年譜

ドイツのハンブルクに生まれる

1840年

ピアノレッスンを始める

1843年

自身の演奏会を開催

1853年

ハンガリーのヴァイオリニスト、レメニイの伴奏者として演奏旅行に同行

ロベルト・シューマンを訪問(20歳)

1854年

シューマンが自殺未遂。以後2年間、シューマン家のために尽くす

1856年

シューマンが死去

1857年

ピアノ協奏曲第1番を作曲(24歳)

1863年

ウィーン・ジングアカデミーの指揮者に就任(30歳)

1867年

ハンガリー、オーストリアで演奏活動

1868年

ウィーンに定住

1871年

ウィーン楽友協会の音楽監督に就任(38歳)

1876年

交響曲第1番を作曲(43歳)

1877年

交響曲第2番を作曲(44歳)

1878年

ヴァイオリン協奏曲を作曲(45歳)

1883年

交響曲第3番を作曲(50歳)

1885年

交響曲第4番を作曲(52歳)

1886年

ウィーン音楽家協会の名誉総裁に(48歳)

1887年

「学問と芸術のための勲功騎士」に選ばれる(49歳)

1889年

ハンブルク市から名誉市民の称号を贈られる(56歳)

1897年

肝臓がんにより死去(64歳)

【PR】

→目次へ