「下手は上手の手本」

「初心忘るべからず」というのは、室町時代初期に活躍した能役者・能作者の世阿弥の言葉です。彼がいう「初心」とは、若いころの未熟さのことを指しています。自身の未熟な芸をいつも忘れずにいて、それを体で覚えていれば、芸が下がることはない、と。また、彼による著書『風姿花伝』には、次のような言葉もあります。「上手は下手の手本、下手は上手の手本なり」。上手が下手の手本であるばかりでなく、下手が上手の手本にもなるというのです。

世阿弥は、上手にも悪いところがあり、下手にもよいところが必ずあるものだと言っています。上手は名を頼み、技能にかくされ自分の欠点が見えなくなっている、下手はもとより工夫せず、欠点も見えていないので、たまたまある長所にも気づかない、とも。だから自分の技能がある程度のレベルに達したら「下手のよき所を取りて、上手の物数に入るる(芸の一つに加える)こと」が肝要だと、世阿弥は説きます。「人のわろき所を見るだにも、我が手本なり。いはんや、よき所をや」

ところが、これはそう容易なことではありません。上手の域に達すると、他人のよいところを見つけても、「自分より下手な者のマネはできない」という慢心が生じがちです。世阿弥は、この慢心を「諍識(じょうしき)」(慢心から生じる争う心)と呼んでいます。「諍識」にとらわれると、経験年数だけは長くなっても、技能はいっこうに向上しないそうです。それどころか、低下することさえあるって。「上手にだにも上慢あらば、技能は下がるべし」。

現代のビジネス社会でも、多くのサラリーマンは40歳を過ぎたあたりから能力の伸びは止まってしまうといわれています。でも、あるコンサルタントによると、「40歳を過ぎてから、もう一度自分の殻を破れるかどうかが勝負どころ」だといいます。「下手は上手の手本」を心がけることも、その一助にはなりそうです。

能と狂言

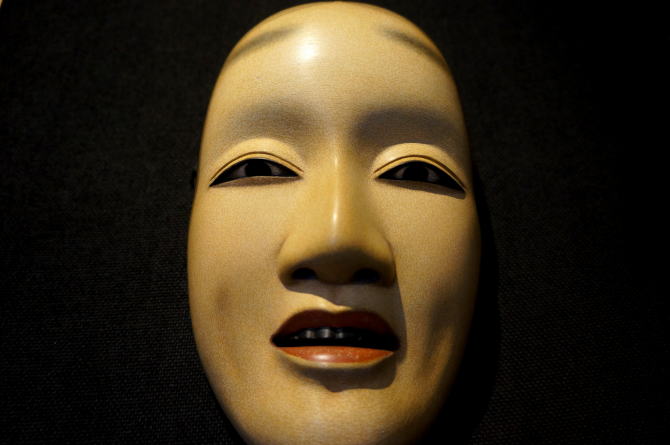

能では、主役(「シテ」とよぶ)はふつう面(「おもて」とよぶ)を用いますが、これはシテの多くが生身の人間ではなく、神や死者の霊魂のあらわれであることを象徴しています。そして、登場者は、台本である謡曲をうたい、笛や鼓による囃子(伴奏)につれて舞います。

能は、もとは「猿楽」とか「猿楽能」とかよばれていました。一方、田植えなどの農村の重要な行事の際に催されたものに「田楽」あるいは「田楽能」があり、たいへん盛んに行われていました。

猿楽能は、鎌倉時代の終わりごろから次第に人気を増し、南北朝時代には、名人とたたえられた大和国の結崎座の観阿弥清次(かんあみきよつぐ)が登場しました。観阿弥は、こっけいな物まねごとが中心だった猿楽能に、田楽の美点や当時流行っていた曲舞(くせまい)という舞踊を採り入れ、新しい道を開きました。

その猿楽能をさらに芸術的に高め、上品で奥行きのあるものにしたのが、観阿弥の息子の世阿弥元清(ぜあみもときよ)です。しかし、「あのような芸能は乞食のやること」と、公家たちに蔑まれていた猿楽能を古典芸能の地位にまで高めるのは、並大抵の力ではできないはずです。世阿弥はたいへんな努力家でしたが、幸運にもめぐまれました。

彼が12歳のとき、京都の今熊野の舞台で観阿弥と舞ったのを、時の青年将軍・足利義満が見物していました。義満は、少年世阿弥の愛らしく見事な演技に驚き、大ファンになってしまったのです。それ以来、観阿弥と世阿弥は義満の絶大な保護を受けるようになりました。とくに世阿弥は、その保護の下でさまざまな教養も身につけていきます。

そして、努力に努力を重ねた世阿弥は、当時の貴族・武家社会で尊ばれていた「幽玄」といわれる美を探究しつづけ、歌舞中心の能を完成させ、今のわれわれが知る能の基礎を築きました。今日演じられている曲目は約240に及びます。

これに対して狂言は、後には歌舞伎を含む演劇をさすようになりますが、ここでいう狂言は、能とともに伝わってきている「能狂言」のことで、特別の場合をのぞいて、面を用いず素顔で演じられます。神や鬼も登場しますが、あくまで生身の人間たちの滑稽味を主とした笑話劇です。

題材も、身近な夫婦ゲンカや主人と家来の対立などで、それが面白おかしく演じられます。猿楽の歌舞の要素が能に引き継がれ、滑稽味やおかしさを狂言が受け継いだといえます。

狂言もまた、南北朝から室町時代にその骨組みができ、即興性も加わり、人気を集めました。皮肉や風刺性も強く、支配者の怒りを買った一座もあったといいます。江戸時代初期のころから次第に、中味も演じ方も一定の”型”が決まっていきました。それでも、室町時代のものの考え方や風俗をよく伝えており、現在演じられている曲目は約260あります。

また、世阿弥が著した芸論の『風姿花伝』は、史料としてだけでなく文学的価値も高いとされます。

【PR】

|

人生、ファイト!

がんばれ人生!名言集 / 男と女の愛ことば / 心があたたまる言葉 / 偉人たちの最期の言葉 / 孔子さまの言葉 / イソップ寓話で人生勉強 / 中国故事で人生勉強 / やさしいクラシック音楽案内 / 家を建てるなら |

人生、ファイト

がんばれビジネスマン

【PR】

室町幕府の将軍

- 足利尊氏

- 足利義詮

- 足利義満

- 足利義持

- 足利義量

- 足利義教

- 足利義勝

- 足利義政

- 足利義尚

- 足利義材

- 足利義澄

- 足利義晴

- 足利義輝

- 足利義栄

- 足利義昭

(足利義満)

関連ページ

【PR】

→目次へ