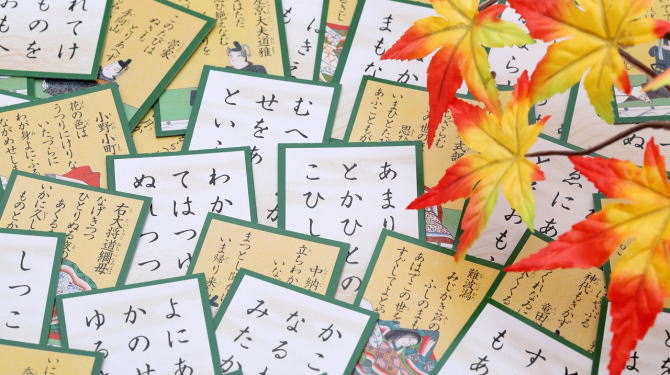

小倉百人一首

『百人一首』は数百種類あるといわれますが、それらの模範となったのは『小倉山荘色紙和歌』などと題される藤原定家の私撰歌集です。後に選定された多くの百人一首と区別するため、定家が晩年を過ごした別荘があった小倉山の地名をとり、『小倉百人一首』とよばれます。

・1~25 ・26~50 ・51~75 ・76~100

- 秋の田の かりほの庵(いほ)の苫(とま)をあらみ わが衣手(ころもで)は露にぬれつつ

天智天皇

歌意 >>>秋の田のほとりの番小屋に私は泊まっている、その屋根を葺いた苫の編み目が粗いために、私の着物の袖が夜露に濡れていくばかりだ。

作者 >>>天智天皇(てんじてんのう:626~671年) 舒明天皇の子。中大兄皇子のとき藤原鎌足らとともに蘇我氏を滅ぼし(乙巳の変)、大化改新を実現、近江令を制定するなど、律令制を整備した。その後の壬申の乱によってしばらく天武系の皇統が続いたが、光仁・桓武の相次ぐ即位で天智系が復活すると、それ以降、平安時代の天皇の祖として、平安時代の人々に敬愛された。

説明 >>>「かりほ」は「刈穂」と「仮庵」の掛詞。「仮庵」は農作業のための粗末な仮小屋。「苫」は菅(すげ)や萱(かや)で編んだ菰(こも)。「衣手」は衣の袖。この歌は実際は天智天皇の御製ではなく、もともとは『万葉集』にある「秋田刈る仮庵を作り我が居れば衣手寒く露そ置きにける」という作者未詳歌。これが口伝されるうちに王朝人好みの歌詞に変化し、『後撰集』に「題しらず、天智天皇御製」として選ばれたことから、以後天皇の歌とされてきた。農民の労苦に思いを寄せる理想的な天皇の姿が重ね合わされたものか。わびしい晩秋の農作業にいそしむ静寂な田園風景を詠んだ歌であり、藤原定家は、言外に静寂な余情をもっているとして、「幽玄体」の例としてあげている。

- 春すぎて 夏来にけらし 白妙(しろたへ)の 衣ほすてふ 天の香具山(かぐやま)

持統天皇

歌意 >>>もう春が過ぎて夏がやってきたようだ。昔から夏のならわしとして、天の香具山に真白い衣が干されているという。

作者 >>>持統天皇(じとうてんのう:645~702年) 天智天皇の第二皇女で、叔父の大海人皇子(天武天皇)と結婚。壬申の乱に際しては、妃の中でただ一人、挙兵した夫に従っている。天武天皇が即位するとその政治を補佐し、天武崩御後は即位せず政治を執ったが、後継と期待していた子の草壁皇子が亡くなると、自ら即位して藤原京に遷都。後に草壁の子、文武天皇に譲位した。

説明 >>>「白妙の」は「衣」にかかる枕詞。「ほすてふ」の「てふ」は「といふ」がつづまった形で伝聞の語法。「天の香具山」は奈良県橿原市にある大和三山の一つで、天上から降りてきたという伝説から、「天の」を冠する。『万葉集』の原歌では「春過ぎて夏来たるらし白妙の衣ほしたり天の香具山」となっており、藤原京で目にした情景をそのまま歌っているのに対し、ここでは平安調の表現に変えられている。これについては、万葉仮名で「春過而 夏来良之 白妙能 衣乾有 天之香来山」と書かれているのを、藤原定家が自分の思うままに読んだとする説や、実際に香具山に白い衣を干すのを見たことがないため伝聞の形にしたなどの説がある。また、定家の時代には断言調や直言風の歌は嫌われ、しらべを重視し、婉曲で優美な口ぶりが好まれたので、自分たちの嗜好に合うよう強引にこのような改変が行われたともいわれる。万葉の訓みに新説をたてたというものではない。

- あしびきの 山鳥の尾のしだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む

柿本人麻呂

歌意 >>>山鳥の垂れ下がった尾のように長い長い秋の夜に、私はただ一人寂しく寝ることよ。

作者 >>>柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ:生没年未詳) 人麿・人丸と表記されることもある。持統・文武天皇の時代に活躍した宮廷歌人の第一人者で、万葉時代最大の歌人。官人としては下級だったが、雄大な歌風と押韻・枕詞・序詞などの修辞法を用いた長歌・短歌を多く残し、後世に大きな影響を与え、「歌聖(うたのひじり)」と称される。『古今集』以後の勅撰集に248首が載る。三十六歌仙の一人。

説明 >>>「あしびきの」は「山鳥」に掛かる枕詞。『万葉集』では「あしひきの」だが、中世以降は濁音化している。上3句が「ながながし」を導く序詞。「山鳥」はキジ科の鳥で、雄は長い尾を持つ。昼は雌雄が一緒にいるが、夜は谷を隔てて別々に寝ると考えられており、恋しい女に逢えないまま、秋の夜長を一人寂しく過ごさねばならない悲しみを表す歌の言葉となった。この歌は『万葉集』に「あしひきの山鳥の尾のしだり尾のながながし夜をひとりかも寝む」とあり、左注に「或る本の歌に曰はく」として上掲の歌が詠み人知らずとして載っている。『拾遺集』では人麻呂の作として載っているが、人麻呂の作かどうかは不明。

- 田子の浦に うちいでてみれば 白妙の富士の高嶺に 雪は降りつつ

山部赤人

歌意 >>>田子の浦の海辺に出て仰ぎ見ると、真っ白な富士山の高い峰。そこには今も雪が降っているんだな。

作者 >>>山部赤人(やまべのあかひと:生没年未詳) 「山辺」とも書く。人麻呂よりややあとの時期に活躍した宮廷歌人。持統期を飾った人麻呂に対し、赤人は、聖武天皇即位の前後から736年までの歌を『万葉集』に残している。人麻呂と並び「歌聖」と称され、とくに自然を詠じた叙景歌に定評がある。三十六歌仙の一人。

説明 >>>「田子の浦」は駿河国(静岡県)の海岸。ただし、現在と同じ場所かは疑わしい。「白妙の」は「富士」にかかる枕詞。「うちいでて」の「うち」は動詞につく接頭語で、語調を整える語。近景の具体的な描写がないのに対して、遠景の富士山頂の姿が鮮明に映像化されており、古来、叙景歌の絶唱として人口に膾炙し、赤人作中の傑作とされる。ただし、『万葉集』には「田子の浦ゆうち出でてみれば真白にそ富士の高値に雪は降りける」とあり、『新古今集』に転載されたときに、しらべを重視した調子に変えられてしまった。「白妙」などと飾った言い回しや「降りつつ」などの改ざんによって、本来の力強いひびきや、現場に立った率直な感動が伝わりにくくなっている。余情を尊重する平安時代の歌人たちには好まれたようだが、後世、この改変には批判も多い。

- 奥山に もみぢ踏みわけ鳴く鹿の 声聞く時ぞ 秋は悲しき

猿丸大夫

歌意 >>>奥深い山で、散った紅葉を踏み分けて鳴く鹿の声がする。その声を聞くとき、秋は悲しいものだといっそう感じてしまう。

作者 >>>猿丸大夫(さるまるだゆう:生没年未詳) 8~9世紀ごろの伝説的歌人で、はっきりとした記録がほとんど見つかっておらず、実在の人物ではないともいわれる。あるいは「大夫」は官職ではなく神職を意味し、猿丸大夫を名乗る複数の宗教関係者が諸国を巡業していたとする見方もある。また「大夫」は「たいふ」「たゆう」と読む説もある。三十六歌仙の一人でありながら、確実に詠んだとされる歌は1首として残っていない。

説明 >>>『古今集』巻4・秋の部に「是定(これさだ)の親王の家の歌合の歌」として載る、詠み人知らずの歌で、猿丸大夫の歌とする根拠はない。秋になると雄鹿が雌鹿を求めて鳴くとされ、恋人や遠く離れた妻を恋い慕う歌の題材としてよく詠まれた。季節の哀切を視覚と聴覚に訴えた美しい一首だが、この歌の解釈には、紅葉を踏みわけているのは鹿ではなく人とする説もある。「奥山」は人里離れた奥深い山。「声聞く時ぞ」の「ぞ」は強意の係助詞。

- かささぎの 渡せる橋におく霜の 白きを見れば 夜ぞふけにける

中納言家持

歌意 >>>かささぎがかけるという天の川の橋。その橋にたとえられる宮中の御橋に霜が降り、白く輝いているのを見ると、夜もすっかり更けてきたようだ。

作者 >>>大伴家持(おおとものやかもち:718?~785年) 旅人(たびと)の長男。万葉末期の代表的歌人で、繊細優美で憂いを含んだ歌を多く詠んだ。『万葉集』の編纂に関係したとされる。権勢を増す藤原氏に対抗し、武門の名門一族の復権を期した公卿でもある。三十六歌仙の一人。

説明 >>>『新古今集』巻6・冬の部に載る。厳冬の夜の寒さを、宮中の御階(みはし=階段)に降りた霜の白さによって表現した歌。「かささぎ」はカラス科の鳥で、肩から胸にかけて白く、尾は黒くて長い。中国の七夕伝説では、翼を連ねて橋となり、天の川にかかって織女が牽牛のもとへ渡るとされていた。ここでは宮中の御階をそれに見立てている。

この歌は『万葉集』には載っておらず、『家持集』に第5句を「夜はふけにけり」として載っている。静謐な宮殿の冬の夜を幻想的に詠んだ歌ではあるが、なぜ、家持の代表作とはいえない、また家持作ではないかもしれないこの歌が採られたのか疑問とされている。 - 天の原 ふりさけ見れば 春日(かすが)なる 三笠の山に いでし月かも

阿倍仲麻呂

歌意 >>>この唐土にあり、大空を遠く眺めれば中天に月が上っている。ああ、あの月は、故郷の春日の三笠山に出ていた懐かしい月と同じなのだなあ。

作者 >>>阿倍仲麻呂(あべのなかまろ:698~770年) 奈良時代の文人。17歳で遣唐留学生として唐に渡り、玄宗皇帝に仕えて高級役人として出世、詩人の李白や王維らとも親交を深めた。約35年間に及ぶ在唐生活を終え、ようやく帰国が決まって出航したが、途中で船が暴風雨にあって難破し、インドシナに漂着。やむなく唐に戻ったものの、ついに帰国を果たせないまま亡くなった。

説明 >>>『古今集』巻9・羇旅の部に載る。作者が唐での長年の留学生活を終えて帰国しようとする惜別の宴で、美しくのぼった満月を見て詠んだ望郷歌。宴に集まってくれた唐人らを感歎させたといい、日本でも古くから愛されてきた。「天の原」は大空。「春日」は、現在の奈良公園から春日神社の辺り。「なる」は、~にある。「かも」は詠嘆の助詞「かな」の古形。なお、この歌がどうやって日本に伝わったかは不明で、仲麻呂は万葉時代の人でありながら、古今調の作風であることから、誰かが仲麻呂の漢詩を翻訳したのではないかとの説があり、その有力候補が紀貫之とされている。

- わが庵(いほ)は 都のたつみ しかぞすむ 世をうぢ山と 人は言ふなり

喜撰法師

歌意 >>>私の草庵は都の東南にあり、こんなに心静かに暮らしている。それなのに人々は、ここを世を憂えて逃れ住む宇治山だと言っている。

作者 >>>喜撰法師(きせんほうし:生没年未詳) 9世紀後半、平安前期の宇治山の僧。六歌仙の一人ながら、この一首以外に確かな作はなく、紀貫之が『古今集』序でその名をあげ「宇治山の僧喜撰は言葉かすかにして初め終りたしかならず。いはば秋の月を見るに暁(あかつき)の雲にあへるが如し」と論じており、出自、伝ともに未詳。出家して宇治に住んだことがわずかに推定される。仙人ともいわれる。

説明 >>>『古今集』巻18・雑の部に載る。「たつみ」は十二支の方位で東南の方角。都から見た宇治山の位置。「しか」は、このように、の意で、「鹿」も暗示しているか。「うぢ」は「憂し」と「宇治」の掛詞。ここでは、人々は宇治山というと「憂し」と掛けて、自分が世間を憂しと思ってここに隠棲していると思っているが、そうではないといっている。世捨て人にありがちな人生の暗いかげりはなく、自由を謳歌している明るさがある。

『源氏物語』の宇治十帖の舞台ともなった宇治は、古くから世間の俗塵を離れた清遊の地とされ、10世紀後半になって浄土教が盛んになると、西方浄土を想像するに格好の地とされるようになった。貴族の別荘も多くあり、藤原頼通は平等院鳳凰堂を建立した。 - 花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに

小野小町

歌意 >>>春の長雨を眺めているうちに、桜も色あせてしまった。そしてむなしく物思いにふけって過ごしているうちに、私の美貌も衰えてしまった・・・。

作者 >>>小野小町(おののこまち:生没年未詳) 9世紀後半、平安初期に活躍した女流歌人で、六歌仙・三十六歌仙の一人。小野篁の孫、在原業平の恋人ともいわれ、僧正遍昭や文屋康秀らとの贈答歌が見られる。絶世の美人とされるが、その生涯は定かでなく、晩年は落ちぶれて諸国を流浪したともいい、各地に小町伝説がある。

説明 >>>『古今集』巻2・春の部に載る。「花」は桜の花で、女の容姿にも重ねている。「うつる」は色褪せて衰える意。「ふる」は「降る」と「経る」の掛詞。「ながめ」は「長雨」と「眺め」の掛詞。「いたづらに」は前にも後にも掛かる。女ざかりの美しさを人前で発揮できずに過ぎていく自分の人生に、強い哀惜の気持ちを抱いて詠んだ歌。さまざまな内容の小町伝説がある中で佳人薄命の点では共通しており、この歌がその根拠になっているとされる。『古今集』仮名序で紀貫之が小町の歌を評し「あはれなるやうにてつよからず。いはば、よき女のなやめるところあるに似たり」と言っている。

- これやこの 行くも帰るも別れては 知るも知らぬも 逢坂(あふさか)の関

蝉 丸

歌意 >>>これがあの、東国へ下る人も帰京する人も、ここで別れては逢い、知っている人も知らない人も、ここで別れては出逢うという、逢坂の関なのか。

作者 >>>蝉丸(せみまる:生没年未詳) 9世紀後半、平安初期の人か。宇多天皇の第8皇子の敦実親王に仕えた雑色(ぞうしき)とも、醍醐天皇の第4皇子ともいわれ、盲目の琵琶の名手であり、逢坂山に庵を結び隠遁生活をしたと伝えられる。『今昔物語集』巻24、『平家物語』巻1に記述が見え、能および近松門左衛門の浄瑠璃に『蝉丸』があり、逢坂の関付近には蝉丸の名を冠した3つの神社がある。

説明 >>>『後撰集』巻15・雑の部に「あふ坂の関に庵室をつくりてすみ侍りけるに、ゆきかふ人を見て」として載る。「これやこの」は、これが噂に聞いていたあの・・・の意。一首の中に「これ・この」「行く・帰る」「別れ・あふ」「知る・知らぬ」と4つの対句が組み込まれている。「逢坂の関」は、山城国(京都府)と近江国(滋賀県)の境にある関所で、「逢ふ」との掛詞として詠まれることが多い歌枕。中世の歌人たちはこの歌を、会うは別れのはじめだとする「会者定離」を詠んだものと理解したらしい。なお、詞書に「逢坂の関に庵室をつくりてすみ侍りけるに、ゆきかふ人を見て」とあり、盲目の蝉丸がどうやって「ゆきかふ人」を見たのか、疑問が呈されている。

- わたの原 八十島(やそしま)かけて 漕ぎいでぬと 人には告げよ あまの釣舟(つりぶね)

参議篁

歌意 >>>「私は海原はるかに数多くの島々をめざして漕ぎ出た」と、恋しい人に伝えておくれ、そこの漁師の釣り船よ。

作者 >>>小野篁(おののたかむら: 802~852年) 平安前期の人。遣隋使として中国に渡った小野妹子の子孫で、漢詩・和歌をよくし、当時の第一級の学者だったが、直情径行の性格だったとされる。838年、遣唐副使としての出発に際し、大使の藤原常嗣と争い、病を理由に乗船を拒否、さらに嵯峨上皇による遣唐を諷する詩文を書いたので咎めを受け、官位を剥奪されて隠岐に流された。

説明 >>>『古今集』巻9・羇旅の部に載る。隠岐の国に流されるとき、あたりに出ていた漁船を見て呼びかけたもので、他に頼るもののない、やるせない心情が吐露されている。「わたの原」は広い大海原、「八十島」はたくさんの島の意。「かけて」は目指して。「あま」は漁師のことで、釣り舟を擬人化して話しかけている。釣り船に託した言付けの相手は、都で待つ家族か、恋人か、あるいは自分を知っている全ての人か。なお、篁は2年後に許されて都へ復帰、その後は順調に昇進して、のちには参議にまで進んだ。

- 天つ風 雲のかよひ路(じ) 吹きとぢよ をとめの姿 しばしとどめむ

僧正遍昭

歌意 >>>空の風よ、どうか雲の中の通り道を吹き閉ざしてほしい。天女のような舞姫の姿を、もうしばらくここにとどめておきたいのだ。

作者 >>>僧正遍昭(そうじょうへんじょう:816~890年) 平安前・中期の人。俗名・良岑宗貞(よしみねのむねさだ)。桓武天皇の孫にあたり、35歳のときに出家した。僧正は最上級の僧官。六歌仙・三十六歌仙の一人。21番歌の作者の素性法師は子で、親子そろって艶っぽい歌が採録されている。

説明 >>>『古今集』巻17・雑の部に載る、五節の舞姫を見て詠んだ歌。五節の舞は、毎年11月の新嘗祭(にいなめさい)に宮中行事として行われた少女たちの舞で、公卿や国司の未婚の娘から選ばれて舞姫となった。それぞれの家が華美を競ったので、さぞや美しい姿だったと想像される。「天つ風」は空高く吹く風、「つ」は「の」と同じ働きをする古い格助詞。「雲のかよひ路」は天上と地上を結んでいる通路のことで、天女がそこを通って天と地を行き交うと考えられていた。「をとめ」は「天つ乙女」の意で、舞を舞う少女たちを天女に見立て、舞を終えて帰るのを惜しんでいる。

- 筑波嶺(つくばね)の 峰より落つる男女川(みなのがは) 恋ぞつもりて 淵(ふち)となりぬる

陽成院

歌意 >>>筑波山の峰から流れ落ちる男女川の水は、しだいに深い淵となっていきます。それと同じように私の恋心もつのりつのって深い淵のようになってしまいました。

作者 >>>陽成院(ようぜんいん: 868~949年) 清和天皇の皇子で、第57代陽成天皇。母は『伊勢物語』の二条后のモデルとされる藤原高子(たかいこ)。20番歌の作者・元良親王の父。10歳で即位し天皇となったが、対立していた藤原基経によって17歳で退位させられる(公には病による自発的譲位)。

説明 >>>『後撰集』巻11・恋の部に載る、釣殿(つりどの)の皇女に贈った歌。釣殿の皇女は次代の光孝天皇の皇女・綏子(すいし)内親王のことで、後に陽成院の后となった。「筑波嶺(筑波山)」には男体・女体の二峰があり、万葉時代には男女が集う歌垣の地だった。「男女川」は現在の水無乃川。ここまでが序詞。「淵」は流れが滞って水深が深くなったところ。はじめは仄かだった恋心が、しだいに淵のように深くなった、と歌っており、「男女川、淵となりぬる」「恋ぞつもりて、淵となりぬる」の二重の文脈が重ねられている。陽成院は精神を病んで、しばしば宮中で狂態を演じたとも伝えられるが、この歌からは、まだ無垢なころの少年の恋心が思われる。

- 陸奥(みちのく)の しのぶもぢずり 誰ゆゑに 乱れそめにし 我ならなくに

河原左大臣

歌意 >>>陸奥のしのぶもじずりの乱れ模様のように、私の心は忍ぶ恋に乱れております。いったい誰のためにそうなってしまったのでしょう、私のせいではないのに。

作者 >>>源融(みなもとのとおる: 822~895年) 平安前期の人。嵯峨天皇の皇子だったが、臣籍に下って源姓となる。国守などを歴任、順調に昇進し左大臣になった。東六条に河原院という豪邸を構え、奥州塩釜を模した庭を造るなど、風雅を好み豪奢な生活を送ったことから「河原左大臣」と呼ばれた。『源氏物語』の光源氏のモデルともいわれる。

説明 >>>『古今集』巻14・恋の部に載る、「陸奥のしのぶもぢずり」の乱れ模様に、動揺する恋心を託した歌。「陸奥」は現在の東北地方の東半分。「しのぶもぢずり」は「しのぶずり」ともいわれ、語義の定説はなく、しのぶ草の葉を布に摺りつけて染めたもの、あるいは、産地が現在の福島県信夫(しのぶ)地方の摺り衣だからともいわれる。上2句は「乱れ」を導く序詞。「陸奥の」は「しのぶ」に掛かる枕詞。「そめ」は「染め」と「初め」の掛詞。「我ならなくに」は、私のせいではないのに。この歌は『伊勢物語』の初段にあり、元服直後の若い男が奈良の春日の里で、美しい姉妹を偶然見たときの心の動揺を語る歌として援用されている。

- 君がため 春の野にいでて 若菜つむ わが衣手に雪は降りつつ

光孝天皇

歌意 >>>あなたに差し上げるために、早春の野に出て若菜を摘んでいる私の着物の袖に、しきりに雪が降っています。

作者 >>>光孝天皇(こうこうてんのう: 830~887年) 仁明天皇の第3皇子。無道のふるまいがあった陽成天皇(13番歌の作者)が廃位させられたのち、藤原基経に擁立され55歳で即位したが、政治判断はすべて基経に任せていた(関白の始まり)。和歌をはじめ諸芸に優れ、鷹狩や相撲を好んだ。

説明 >>>『古今集』巻1・春の部に載る。まだ即位する前の天皇が、誰かに若菜を摘んで贈ったときに添えた歌で、相手は恋人とも、藤原基経ともいわれる。歌の優美さから恋人に贈った歌だと考えたいところ。当時は人に物を贈るとき、慣習として和歌を添えていた。また、若菜は、春の七草のように食べたり薬にする野草の総称で、新春にそれを食べると長生きすると信じられてきた。宮中でも「若菜の節会」として、新年の1月7日に七種の若菜を食して長寿を祈った。天皇が若菜を積んだ場所は、京都市の右京区嵯峨にあった「芹川」の周辺に広がっていた芹川野だったとされる。「衣手」は着物の袖。「降りつつ」の「つつ」は継続を示す接続助詞。

- 立ち別れ いなばの山の峰に生(お)ふる まつとし聞かば いま帰り来む

中納言行平

歌意 >>>今あなたと別れて因幡の国に行ったとしても、稲葉山の峰に生えている松の言葉ではないが、あなたが待つと聞いたら、すぐにも帰ってくるよ。

作者 >>>在原行平(ありわらのゆきひら: 818~893年) 平安初期の人。父は平城天皇の孫で、父は阿保親王。9歳のとき、異母弟の業平(17番歌の作者)とともに臣籍に下った。弟の業平はなかなか出世できなかったが、行平は42歳のとき因幡守に任じられ、のち中納言にまで昇進した。なお、『古今和歌集』によれば、理由は明らかでないが、文徳天皇のとき須磨に蟄居を余儀なくされた。

説明 >>>『古今集』巻8・離別の部に載る。作者が因幡国(鳥取県)に地方官として赴任する際に、都の人々と別れを惜しんで詠んだ歌とされる。「いなば」は「往なば」と「因幡」の掛詞、「まつ」は「松」と「待つ」の掛詞。「まつとし」の「し」は強意の副助詞。「いま帰り来む」の「いま」はすぐにの意、「む」は意志を表す助動詞。遠国に行ってもすぐに帰ってくるとの誓いを表し、送別が湿っぽくならないように明るく振舞っているが、裏側には不安や寂しさを感じさせる。

- ちはやぶる 神代(かみよ)も聞かず竜田川(たつたがわ) からくれなゐに 水くくるとは

在原業平朝臣

歌意 >>>不思議なことが多かったという神代にも聞いたことがない。一面に紅葉が浮いて流れる竜田川が、真紅に水をくくり染めにしているなどとは。

作者 >>>在原業平(ありわらのなりひら:825~880年)) 平安前期の人。平城天皇の皇子・阿保親王の第5皇子。兄とともに臣籍降下し、在原氏を賜る。五男だったので、官職から「在五中将」ともよばれ、『伊勢物語』の主人公にも擬せられる。歌才に秀でた美男子とされ、六歌仙・三十六歌仙の一人に選ばれているが、六歌仙に選出した紀貫之(35番歌の作者)は「心あまりて詞(ことば)足らず」と評している。

説明 >>>『古今集』巻5・秋の部に載る。「ちはやぶる」は「神代」に掛かる枕詞。「神代も聞かず」は、神の時代にも聞いたことがない。「竜田川」は、現在の奈良県生駒郡斑鳩町竜田にある竜田山のほとりを流れる川。「からくれなゐ」は唐から渡来した美しい紅色。「水くくるとは」の主語は主語は竜田川で、擬人法。「くくる」は、くくり染め(絞り染め)にすること。この歌は、二条后(清和天皇の后、藤原高子)が東宮の御息所とよばれていたころ、御屏風に竜田川に紅葉が流れている絵が描かれていたのを題にして詠んだもの(屏風歌)で、屏風歌の流行が、古今集時代の歌風を風雅ならしめた原因とされる。なお、『伊勢物語』には、業平と高子が身分違いの恋に落ちて駆け落ちをしたが、彼女の兄に連れ戻されて涙にくれるという名場面がある。

- 住(すみ)の江の 岸による波 よるさへや 夢の通ひ路(じ) 人めよくらむ

藤原敏行朝臣

歌意 >>>住の江の岸に寄る波の「よる」という言葉ではないが、夜でも夢の通い路を通って逢えないのは、あの人が夢の中でも人目を避けているからだろうか。

作者 >>>藤原敏行(ふじわらのとしゆき:?~907?年) 平安前期の人。中級官人で、三十六歌仙の一人。書にも優れ、「三蹟」の一人である小野道風が空海と並ぶ能筆家と讃えた。『古今集』には名歌「秋きぬと目にはさやかに見えねども 風の音にぞ驚かれぬる」が入集している。歌集『敏行集』がある。

説明 >>>『古今集』巻12・恋の部に載る。詞書には「寛平の御時の后の宮の歌合の歌」とあり、題詠的な歌。「住の江」は大阪市住吉区の一帯の海岸。「よる」は「寄る」と「夜」の掛詞。上2句は「よるさへや」の「よる」を導く序詞。「夢の通ひ路」は夢で逢うために通う路。「人目よくらむ」の「よく」は避ける。「らむ」は推量。女の立場に立って詠んだ歌で、許されない恋だったのか、昼はもちろん、夢にも逢えない嘆きを歌い、相手をなじる気持ちも含まれている。別の解釈として「夜の夢の中でまで、私の恋路は人目を避けている」と、男が自問自答している歌ともとれる。「人目よくらむ」の主語を女とする解釈もあるが、この時代、歩き通うのは男でなければならない。

- 難波潟(なにはがた) みじかき葦(あし)のふしの間も 逢はでこの世を 過ぐしてよとや

伊 勢

歌意 >>>難波潟に生えている葦の短い節と節の間のように、わずかな時間でさえあなたに逢うこともできずに、この世を過ごせというのですか。

作者 >>>伊勢(いせ:877?~938?年) 平安初期の人。伊勢守・藤原継蔭の娘で、名は父の官職から。宇多天皇の中宮温子に仕える。家集に『伊勢集』もある古今集時代の代表的女流歌人で、紀貫之と並び称される。一方、恋多き女であり、この歌は温子の兄・藤原仲平と恋仲になって詠んだもの。また、宇多天皇との間に皇子をもうけ、さらに天皇の第4皇子の敦慶親王と結ばれて娘の中務を産んだ。

説明 >>>『新古今集』巻11・恋の部に載る。上2句は「ふしの間」を導く序詞。「難波潟」は大阪湾の一部。低湿地の入江になっていて、葦が生い茂っていた。「葦」は水辺に生えるイネ科の植物で、生長すると4m近くも伸びるが、節と節の間は短い。「ふしのま」は「節と節の間」と「短い時間」の掛詞。「世」は「節と節の間」「世の中」「男女の仲」にかかる掛詞。「難波潟みじかき葦のふしの間」という言葉を象徴として、わずかな逢瀬も許されない恋、あるいは相手の心変わりによるかもしれないという絶望感と、恋が終わる予感を詠んだ歌。

- わびぬれば 今はた同じ難波(なには)なる 身をつくしても 逢はむとぞ思ふ

元良親王

歌意 >>>こんなに辛く思い悩むくらいなら、今はもう難波の澪標(みおつくし)の言葉のように、身を尽くし身を捨ててもあなたにお逢いしたいと思っています。

作者 >>>元良親王(もとよししんのう:890~943年) 平安前期の皇族。陽成天皇(13番歌の作者)の譲位後に誕生した第1皇子。風流好色として知られ、『今昔物語』には「いみじき好色にてありければ、世にある女の美麗なりと聞こゆるは、会ひたるにも未だ会はざるにも、常に文を遣るを以て業としける」と書かれており、また、歌集の『元良親王御集』は、全編が女性との恋のやり取りの歌となっている。

説明 >>>『後撰集』恋の部に「事いできてのちに、京極御息所につかはしける」として載る。宇多天皇の寵愛が厚かった女御の京極御息所(藤原褒子、藤原時平の娘)との不義の恋が発覚した時に詠んだ歌。褒子はもともと時平が醍醐天皇の後宮に入れるために入内させたのに、天皇の父の宇多院が、褒子を見るなり連れ帰り、自分の妃にしてしまったほどの美人だったという。「わびぬれば」は辛く思い悩んでいるので。「みをつくし」は「澪標」と「身を尽くし」との掛詞。「澪標」は船の航行の目印として立てられた杭。「今はた同じ」の「はた」は「また」を強めた言い方。「難波なる」の「なる」は、~にある。

- 今来むと いひしばかりに 長月の 有明の月を 待ち出(い)でつるかな

素性法師

歌意 >>>「すぐに行く」とあなたがおっしゃったから、私は九月の長い夜を待ち続けたのに、とうとう有明の月が出てしまいましたよ。

作者 >>>素性法師(そせいほうし:生没年未詳) 9世紀後半~10世紀初頭、平安前期の人。俗名は良岑玄利(よしのみねのはるとし)。桓武天皇の曾孫で、12番歌の作者・僧正偏昭の子。父に「法師の子は法師になるがよい」命じられて出家した。三十六歌仙の一人で、歌集『素性集』がある。書にも優れていた。

説明 >>>『古今集』巻14・恋の部に載る。女の立場に立ち、来ない男のために夜通し待ち続けた恨みを詠んだ歌。「長月」は陰暦の9月。「有明の月」は夜更けに昇ってきて明け方まで空に残っている月のことで、満月を過ぎた十六夜以降の月。有明の月が出る時分は、ふつうは男が帰っていく時間帯となる。「待ち出でつるかな」の「待ち」の主語は自分、「出で」の主語は月で、男の来訪を待つうちに月が出てしまったということを凝縮した表現。歌の解釈は、幾晩も待つうちに時が過ぎ、9月の有明の月の時分になってしまった、とも。

- 吹くからに 秋の草木の しをるれば むべ山風を 嵐といふらむ

文屋康秀

歌意 >>>吹くとすぐに秋の草木がしおれるので、それで山から吹く風を嵐(荒らし)というのですね。

作者 >>>文屋康秀(ふんやのやすひで:生没年未詳) 9世紀半ば、平安前期の人。文屋朝康(37番歌の作者)の父。官職は低かったが、二条后や是貞親王に召されて歌人たちと交流した。三河国(愛知県東部)の掾(国司の第3等官)になって赴任するときに、小野小町を任地へ誘った話は有名。六歌仙の一人だが、勅撰集には6首しか入集しておらず、家集も残っていない。この歌も、子の朝康の作とみる説がある。

説明 >>>『古今集』巻5・秋の部に「是貞親王の家の歌合(うたあはせ)の歌」として載る。「吹くからに」の「からに」は複合の接続助詞で、~するとすぐにの意。「しをる」は草木が色褪せてぐったりする様子。「むべ」は、なるほど、もっともなことに。「あらし」は「嵐」と「荒らし」の掛詞。「山風」という漢字二字を合わせると「嵐」になるという文字遊びに基づいている。「らむ」は現在推量。藤原定家は『百人秀歌』でこの歌を紀貫之の歌(35番歌)と並べ、秋の野と春の古里で対にしている。

- 月みれば ちぢに物こそかなしけれ わが身ひとつの 秋にはあらねど

大江千里

歌意 >>>月を見ていると、さまざまに悲しい思いがつのってくる。決して私一人だけを悲しませるためにやってきた秋ではないのだけれど・・・。

作者 >>>大江千里(おおえのちさと:生没年未詳) 9世紀後半から10世紀初頭、平安初期人。父は阿保親王の子といわれる大江音人で、在原業平(17番歌の作者)、行平(16番歌の作者)の甥にあたる。もとは儒学を学んだ文章博士で、すぐれた漢詩人でもあった。宇多天皇の勅により私家集『句題和歌』を撰集した。

説明 >>>『古今集』巻4・秋の部に「是貞親王の家の歌合によめる」として載り、22の歌と同じ時に作られたとみられる。月を眺めて物思いにふける孤独な姿を詠じた歌で、『白氏文集』の漢詩を翻案したといわれる。秋を悲哀の季節としてとらえる心情は、平安時代初頭、漢詩文の影響を受けて一般化した。この時代には漢詩文の要素を取り入れて詠むことが流行し、なかでも大江千里は得意だったとされる。「ちぢに」は、さまざまに、際限なく。「わが身ひとつの」は私一人だけの。「あらねど」の「ど」は逆接の接続助詞で、あとに「そう思われる」という意の語が省略されている。

- このたびは 幣(ぬさ)もとりあへず手向山(たむけやま) もみぢの錦(にしき) 神のまにまに

菅 家

歌意 >>>このたびの旅は、お供えの幣帛(へいはく)さえ用意しておりません。ですから、この手向山の美しい紅葉の錦を捧げますので、どうぞ神の御心のままお受け取りください。

作者 >>>菅原道真(すがわらのみちざね:845~903年) 平安前期の人。文章博士。「菅家」は菅原道真の尊称。宇多天皇に重用され右大臣となったが、のち藤原時平の讒言によって大宰府に左遷された。失意のうちに亡くなり、死後は神と奉られ、鎮魂のため北野天満宮、防府天満宮、太宰府天満宮の3つの天満宮が建てられた。漢詩集『管家文章』『管家後集』がある。

説明 >>>『古今集』巻9・羇旅の部に載る。宇多天皇が退位後、道真らを伴い大和地方に行幸、その折の歌。宇多天皇に重用された道真はこの時54歳で、権大納言で右大将の位にあり、学者としても政治家としても絶頂期にあった。「このたびは」は「旅」と「度」の掛詞。「幣」は木綿や錦の切れ端でつくられた、神への捧げ物。旅行の際には、これを道々の道祖神に捧げて旅の無事を祈った。「たむけ」は「手向け」と「手向山」の掛詞。「神のまにまに」は、神の御心のままに。紅葉の美しさを神に捧げる幣帛の代わりにするという発想は斬新で、以後多く用いられるようになった。

- 名にし負はば 逢坂山のさねかづら 人に知られで 来るよしもがな

三条右大臣

歌意 >>>「逢って寝る」という名を持つ逢坂山のさねかずら。その蔓(つる)を手繰るように、人に知られずにやって来る方法がないものか。

作者 >>>藤原定方(ふじわらのさだかた:873~932年) 平安中期の人。父は内大臣・高藤。醍醐天皇の御代の歌壇における中心人物の一人。邸が三条にあったので三条右大臣と呼ばれた。娘婿の藤原兼輔(かねすけ:27番歌の作者)とともに、宇多・醍醐朝の宮廷歌壇をささえ、また紀貫之や凡河内躬恒らを後援した。管弦楽にもすぐれる。

説明 >>>『後撰集』巻11・恋の部に「女のもとにつかはしける」として載る歌で、人目を忍ぶ恋の切なさを詠んでいる。「名にし負はば」は、~という名前を持つ。「し」は強意の副助詞。「あふ」は「逢う」と「逢坂」の掛詞。「逢坂山」は山城国(京都府)と近江国(滋賀県)の間にある山。「さね」は「さねかづら」と「さ寝」の掛詞。「さねかづら」はつる性の植物で「五味子(ごみし)」ともいう。「くる」は「来る」と「繰る」の掛詞。「よしもがな」の「よし」は方法・手段、「もがな」は願望の終助詞。なお、男性の立場では、女性のもとへ「行く」のであるが、心を女性のもとに置き、そこへ自分が「来る」というふうに言っており、よく用いられる表現。

【PR】

|

古典に親しむ

万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |

バナースペース

【PR】

藤原定家

なお、分家の冷泉家(れいぜいけ)は現在に至るまで「歌の家」として続いており、その建物は、日本で唯一現存する公家屋敷ともなっている。また、定家から伝わる御文庫(文書所蔵庫)からは、もはや現存しないと考えられた貴重な古典史料が、しばしば発見される。

(藤原定家)

小倉百人一首の成立事情

嘉禎元年(1235)ごろ、宇都宮頼綱(法名蓮生・定家の子為家の妻の父)が、嵯峨の中院の山荘の障子(ふすま)に色紙を貼ろうとして、近くの小倉山荘に住む藤原定家に選歌を依頼した。定家が『百人秀歌』を選び、それを色紙に書いて贈ったのが草案とされる。

しかし、この『百人秀歌』には『小倉百人一首』にない三人の歌があり、そして後鳥羽院・順徳院の歌がなく、源俊頼の歌が異なっている。また歌の順序もかなり異なっており、計百一首の歌がある。したがって、それをもとに後の人(一説には為家)が手を加え、三人を省いて両院を加え、現在の『小倉百人一首』になったと推定されている。

歌の配列

題目ごとの分類(部立て)は、春が6首、夏が4首、秋が16首、離別が1首、羇旅が4首、恋が43首、雑が19首、雑秋が1首。季節では、秋が圧倒的に多くなっている。なお、ほかの歌集にみられる哀傷・神祇・釈教の歌がないのは、ふすまを飾るには不相応とされたためといわれる。

おもな歌枕

藤原京のあった奈良県橿原市にある山。畝傍山(うねびやま)、耳成山(みみなしやま)とともに大和三山と呼ばれる。天の尊称を持ち、古代から最も神聖視され多くの歌に詠まれてきた。

【天橋立】

京都府宮津市の宮津湾にある湾口砂州。陸奥の松島・安芸の宮島とともに日本三景とされている特別名勝のひとつ。「股のぞき」が名物。

【有馬山】

神戸市北区有馬町付近の山々のこと。「猪名(いな)」と共に詠まれることが多い。

【淡路島】

瀬戸内海東部に位置する、瀬戸内海最大の島。日本で最初に生まれた島といういわれから「国生みの島」とも呼ばれる。

【因幡山】

鳥取県鳥取市にある、現在の稲葉山。宇倍野山(うべのやま)ともいう。松が多く生えていたという。

【伊吹山】

滋賀県と岐阜県の県境にある山。古くからの修験道の山であり、日本武尊(やまとたけるのみこと)の山の神退治の伝説でも知られる。また、薬草の自生地として名高い。

【宇治】

京都府宇治市の一帯で、「宇治山」「宇治川」「宇治橋」などと詠まれる。俗世から離れた隠遁の地とイメージされ、また冬に氷魚漁の網代(あじろ)が設けられたことから、「網代木」「霧」とともに冬の風景として詠まれた。

【逢坂山・逢坂の関】

近江国(滋賀県)と山城国(京都府)との国境にある山が逢坂山で、逢坂の関はその近江側にあった関。伊勢の鈴鹿、美濃の不破とともに三関の一つで、人々の往来が多かった。

【小倉山】

『万葉集』では奈良県桜井市近辺の山をいい、『竹取物語』の石作皇子の話に出てくる「小倉山」もこれにあたる。

平安期以降は京都市右京区嵯峨の嵐山と向き合う山をいう。

【雄島】

宮城県の松島にある島の一つで、「松島」の由来になった島。鳥羽上皇が松の苗木千本を送ったことから、雄島一帯を松島と呼ぶようになった。

【末の松山】

陸奥(みちのく)の古地名で、岩手県二戸郡一戸町にある浪打峠とも、宮城県多賀城市八幡の末の松山八幡宮付近ともいわれる。

【須磨】

神戸市須磨区の海岸に近いあたり。天智天皇のころに関が設けられたことから、「須磨の関(守)」などとも詠まれた。

【住の江】

大阪市住吉区の住吉神社を中心とした一帯。「住吉」ともいう。「波」「松」「忘れ草」とともに詠まれることが多い。

【高砂】

兵庫県高砂市。常緑の松の名所だったことから、長寿・不変がイメージされた。

【高師の浜】

大阪府堺市浜寺から高石市付近までの海岸。白砂青松の景勝地。

【田子の浦】

静岡県富士市付近の海岸。駿河湾と富士山という組み合わせは、とても絵になる構図。

【竜田】

奈良県生駒郡斑鳩町の一帯で紅葉の名所。「竜田川」は生駒山地の東側を南に流れ、大和川に合流する川。

【筑波山】

茨城県つくば市北端にある標高877 mの山。筑波山神社の境内地で西側の男体山と東側の女体山からなる。朝夕に山肌の色が変わることから「紫峰」と呼ばれる。

【難波江・難波潟】

大阪湾の入り江。低湿地で、葦(あし)の名所として有名だった。

【初瀬】

奈良県桜井市の地名で、古くは「泊瀬」とも表記した。大和川が東から大和盆地に流れ下る川口にあたり、船舶による運搬が主だった上古の時代の船着場でもあった。

【三笠山】

奈良市の春日大社後方、春日山原始林の手前にある山。若草山と高円(たかまど)山の間にある。御笠山とも御蓋山とも書く。

【吉野】

奈良県吉野郡吉野町。春は桜、冬は雪を連想させる歌枕。『万葉集』では、天武皇統の聖地として詠まれている。

(筑波山)

人気歌トップ10

ちはやぶる 神代も聞かず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは

~在原業平朝臣

第2位

田子の浦に うちいでて見れば 白たへの 富士の高嶺に 雪は降りつつ

~山部赤人

第3位

花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに

~小野小町

第4位

しのぶれど 色にいでにけり わが恋は ものや恩ふと 人の問ふまで

~平兼盛

第5位

春すぎて 夏来にけらし 白たへの ころもほすてふ あまの香具山

~持統天皇

第6位

秋の田の かりほの庵の 苫を荒み わがころも手は 露に濡れつつ

~天智天皇

第7位

瀬を早み 岩にせかるる 滝川の われても末に あはむとぞ思ふ

~崇徳院

第8位

ひさかたの 光のどけき 春の日に しづ心なく 花の散るらむ

~紀友則

第9位

あまの原 ふりさけ見れば かすがなる 三笠の山に いでし月かも

~阿倍仲麻呂

第10位

きみがため 春の野にいでて 若菜摘む わがころも手に 雪は降りつつ

~光孝天皇

~gooのアンケート結果による

(小野小町)

六歌仙

文屋康秀(22番歌)

小野小町(9番歌)

喜撰法師(8番歌)

僧正遍昭(12番歌)

在原業平(17番歌)

大伴黒主

貫之による批評は、たとえば文屋康秀に対しては「詞はたくみにて、そのさま身におはず」(言葉の使い方は巧みだが、歌の内容と合っていない)、小野小町に対しては「いにしへの衣通姫の流れなり。あはれなるやうにて強からず」(昔の衣通姫の流れであり、趣深いものの強さがない)、僧正遍昭に対しては「歌のさまは得たれども誠すくなし」(歌の姿は会得しているが、真実味が少ない」などとなっています。

(紀貫之)

【PR】