伊勢物語

1 しのぶみだれ 2 ながめくらしつ 3 むぐらの宿に 4 月やあらぬ 5 わが通ひ路の 6 白玉か 7 かへる波 8 浅間の獄 9 東下り 10 たのむの雁 11 忘るなよ 12 武蔵野 13 武蔵鐙 14 姉歯の松 15 しのぶ山 16 紀有常 17 あだなりと 18 くれなゐに 19 あまぐもの 20 かへでの紅葉 21 おのが世々 22 千夜を一夜に 23 筒井つの 24 あらたまの 25 逢わで寝る夜 26 もろこし舟 27 水口に 28 あふごかたみ 29 花の賀 30 玉の緒ばかり

31 よしや草葉よ 32 しづのをだまき 33 莵原の郡 34 言へばえに 35 沫緒によりて 36 谷せばみ 37 下紐とくな 38 恋といふ 39 源の至 40 いでていなば 41 紫の 42 誰が通ひ路 43 名のみ立つ 44 われさへもなく 45 行く蛍 46 目離るとも 47 大幣 48 今ぞ知る 49 うら若み 50 あだくらべ 51 植ゑし植ゑば 52 飾り粽 53 夜深き鶏 54 夢路の露 55 をりふしごとに 56 露の宿り 57 われから身をも 58 荒れたる宿 59 東山 60 五月まつ

61 染河 62 にほひはいづら 63 つくも髪 64 玉簾 65 在原なりける男 66 難波津を 67 花の林 68 住吉の浜 69 君や来し 70 あまの釣舟 71 ちはやぶる 72 大淀の松 73 月のうちの桂 74 岩根踏み 75 みるをあふにて 76 小塩の山 77 安祥寺 78 山科の禅師の親王 79 貞数の親王 80 濡れつつぞ 81 塩竈に 82 春の心は 83 草ひき結ぶ 84 さらぬ別れの 85 雪のつもるぞ 86 おのがさまざま 87 布引の滝 88 月をもめでじ 89 いづれの神に 90 桜花

91 春のかぎり 92 棚なし小舟 93 あふなあふな 94 秋の夜は 95 彦星に 96 天の逆手 97 四十の賀 98 時しもわかず 99 見ずもあらず 100 忘れ草 101 あやしき藤の花 102 雲には乗らぬ 103 寝ぬる夜 104 世をうみの 105 白露は 106 龍田川 107 藤原の敏行 108 とはに浪こす 109 花よりも 110 魂結び 111 まだ見ぬ人を 112 須磨の海人の 113 長からぬ 114 芹河の行幸 115 都島 116 浜びさし 117 住吉の岸の松 118 玉かづら 119 男の形見 120 筑摩の祭

121 梅の花笠 122 井手の玉水 123 年を経て 124 いはでぞただに 125 つひにゆく

1 しのぶみだれ

昔、男、初冠(うひかうぶり)して、平城(なら)の京、春日(かすが)の里に、しるよしして、狩にいにけり。その里に、いとなまめいたる女はらから住みにけり。この男、かいま見てけり。思ほえず、古里(ふるさと)にいとはしたなくてありければ、心地まどひにけり。男の着たりける狩衣(かりぎぬ)の裾(すそ)を切りて、歌を書きてやる。その男、信夫摺(しのぶずり)の狩衣をなむ、着たりける。

春日野(かすがの)の若紫の摺衣(すりごろも) しのぶの乱れかぎり知られず

となむ、おひつきて言ひやりける。ついでおもしろきことともや思ひけむ。

陸奥(みちのく)のしのぶもぢずり誰(たれ)ゆゑに 乱れそめにしわれならなくに

といふ歌の心ばへなり。昔人(むかしびと)は、かくいちはやき雅(みやび)をなむ、しける。

【現代語訳】

昔、ある男が元服をして、奈良の旧都の春日の里に領地がある関係で、鷹狩りに出かけていった。その里に、若くてたいそう優美な姉妹が住んでいた。男は、物のすき間から娘たちを覗き見した。思いがけずも、こんな寂れた里に似つかわしくない優美な様子だったので、男の心は乱れた。男は、着ていた狩装束の裾を切って、それに歌を書いておくった。男は、しのぶずりの狩衣を着ていたのだった。

春日野の若々しい紫草で染めたすり衣の模様のように、私の心は千々に乱れています。

と、大人ぶって言ってやったのだった。その場にかなった面白い趣向だと思ったからであろうか。この男の歌は例の、

陸奥産のしのぶずりの乱れ模様のように私の心も乱れているのは、他ならぬあなたのせいなのです。

という古歌の気持ちを踏まえたものだった。昔の男は、風雅を楽しむにもこのような熱烈なふるまいをしたものだった。

(注)初冠・・・男子の成人儀礼として初めて髪を結い、冠をつけること。当時の成人は男子で14、5歳くらい、女子はもっと早かった。

(注)信夫摺・・・シノブはシダ類の植物で、これを布にこすりつけて捩(よじ)れた模様を染め出した布。一説には、シノブを石にすりつけ、その石を布に押し当てて染めたとも。しのぶもじずりとも言う。

↑ ページの先頭へ

2 ながめくらしつ

昔、男ありけり。奈良の京は離れ、この京は人の家まだ定まらざりける時に、西の京に女ありけり。その女、世人(よひと)にはまされりけり。その人、かたちよりは心なむまさりたりける。ひとりのみもあらざりけらし。それを、かのまめ男、うち物語らひて、帰り来て、いかが思ひけむ。時は弥生(やよひ)のついたち、雨そほ降るにやりける、

起きもせず寝もせで夜を明かしては 春のものとてながめ暮らしつ

【現代語訳】

昔、一人の男がいた。都はすでに奈良の地から離れ、この今の都(平安京)には人家がまだ定着していなかったころ、西の京(右京)にある女が住んでいた。その女は世間並みの人よりは美しく、さらにその容貌よりも心がすぐれていた人で、独り身というわけではなかったらしい。それなのに、かの生真面目な男が訪れて、その女と親しく話を交わして帰ってきて、どういうつもりだったのだろうか、時は三月(陰暦)一日、雨がしとしと降っている折に女におくった歌は、

昨夜は、起きるでもなく寝るでもなく、何となく夜を明かして、その挙句、春につきものの長雨をぼんやり眺めて、物思いにふけっています。

(注)物語らふ・・・親しく話をする、男女の契りを結ぶ、の意の両説がある。

↑ ページの先頭へ

3 むぐらの宿に

昔、男ありけり。懸想(けさう)しける女のもとに、ひじき藻(も)といふ物をやるとて、

思ひあらば葎(むぐら)の宿に寝もしなむ ひじきものには袖をしつつも

二条の后(きさき)の、まだ帝(みかど)にも仕うまつりたまはで、ただ人にておはしましける時のことなり。

【現代語訳】

昔、ある男がいた。思いを懸けた女のもとに、ひじき藻というものを贈るというので、このような歌をつけて、

もしあなたに私を思う気持ちがあるのなら、むぐらの生い茂るあばら家ででもきっと共寝をしましょう。夜具のかわりに、着物の袖を敷きながらでも。

二条の后が、まだ帝にお仕えせず、藤原氏の娘というだけの普通の身分でいらっしゃった時のことだ。

(注)ひじきもの・・・海藻の「ひじきも」と夜具の「引敷物」の掛詞。

(注)二条の后・・・藤原高子(たかいこ:順子の兄・藤原長良の娘)。25歳で清和天皇の女御として入内し、貞明親王(にちの陽成天皇)を生んだ。息子の陽成天皇退位とともに二条院に移ったので、「二条の后」と呼ばれた。業平と高子の恋愛が史実かどうかは不明ながら、物語の世界では周知のことだったらしい。『伊勢物語』に続いて成立した『大和物語』の第161段前半には、ほぼ同じ形でこの話の内容が載っている。また、同段後半には、皇太子の母となった高子が、参詣のお供をした在中将(業平)に衣を与えた、在中将は人目を憚るように返歌したが、高子は昔を思い出し面白いと思った、とある。この後半の部分は、『伊勢物語』第76段に、業平と暗示される翁が同じ状況で高子に歌を贈ったという形で載っている。

↑ ページの先頭へ

4 月やあらぬ

昔、東(ひむがし)の五条に、大后(おほきさい)の宮おはしましける、西の対(たい)に住む人ありけり。それを本意(ほい)にはあらで、心ざし深かりける人、行きとぶらひけるを、睦月(むつき)の十日ばかりのほどに、ほかに隠れにけり。あり所は聞けど、人の行き通ふべき所にもあらざりければ、なほ憂(う)しと思ひつつなむありける。

またの年の睦月に、梅(むめ)の花ざかりに、去年(こぞ)を恋ひて行きて、立ちて見、ゐて見、見れど、去年に似るべくもあらず。うち泣きて、あばらなる板敷(いたじき)に月の傾(かたぶ)くまでふせりて、去年を思ひ出(い)でて詠める、

月やあらぬ春や昔の春ならぬ わが身ひとつはもとの身にして

と詠みて、夜のほのぼのと明くるに、泣く泣く帰りにけり。

【現代語訳】

昔、東の京(左京)の五条通りに、皇太后の宮がお住まいになり、そのお邸の西の対の屋に住んでいる女(高子)があった。その女との関係が望ましくないとは分かっていながら、だんだんと愛の深くなってきた男がしきりに訪ねて行っていたところ、正月十日ころに、女は他へ姿を隠してしまった。居場所は聞いたものの、そこは普通の身分の者が行けるような場所ではなかったので、男はいっそう辛い思いで日を過ごしていた。

翌年の正月、ちょうど梅の花が盛りのころ、男は去年のことを恋しく思い、女がもと住んでいた西の対の屋に行き、梅を立ったりかがんだりして見るけれども、去年の面影はなかった。男はひた泣きに泣いて、住む人がなく障子などもない板敷の部屋に夜中過ぎまで横たわり、去年のことを思い出して詠んだ歌、

この月は違う月なのか。この春は過ぎた年の春ではないのか。私の身だけはもとのままなのに、私以外のものはみんな変わってしまったのか。

と詠んで、夜がほのぼの明けるころ、涙しながら帰っていった。

(注)大后の宮・・・ここでは前天皇の仁明天皇の女御である藤原順子(じゅんし)。藤原冬嗣の娘。文徳天皇の母。

(注)西の対・・・西の対屋(たいのや)のこと。対屋は、寝殿造りにおいて、母屋の東西南北に渡り廊下を介して建てられた離れ。西の対に住む人は、ここでは藤原高子。

↑ ページの先頭へ

5 わが通ひ路の

昔、男ありけり。東(ひむがし)の五条わたりに、いと忍びて行きけり。みそかなる所なれば、門(かど)よりもえ入(い)らで、童(わらは)べの踏みあけたる築地(ついひぢ)の崩れより通ひけり。人しげくもあらねど、たび重なりければ、主(あるじ)聞きつけて、その通ひ路に夜ごとに人をすゑてまもらせければ、行けども、え逢はで帰りけり。さて詠める、

人知れぬわが通ひ路の関守(せきもり)は 宵々(よひよひ)ごとにうちも寝ななむ

と詠めりければ、いといたう心やみけり。主(あるじ)許してけり。

二条の后(きさき)に忍びて参りけるを、世の聞えありければ、兄人(せうと)たちの守らせ給ひけるとぞ。

【現代語訳】

昔、ある男がいた。東の京の五条通りあたりに住む女のもとに、たいそう人目を忍んで通っていた。人に見つからないように、門からは入れず、子供たちが踏みあけて通路にしていた築地(土塀)の崩れた所を出入りしていた。人の出入りが多い家ではなかったが、男が通うのが度重なったので、その邸の主人が聞きつけて、その通り道に毎晩見張り番を置いて守らせたため、男は女に逢うことができずに帰るのだった。そして詠んだ歌、

人に知られないように通う私の通り道で見張りをしている番人よ、毎晩毎晩よく寝てほしいものだ。

と詠んだので、女はたいそう心を痛め悲しんだ。それで邸の主人は、男が通ってくるのを許した。この話は、二条の后(高子)に人目を忍んで訪ねていったのを、世間の評判を気にして、后の兄たちが防衛おさせになったということだ。

【PR】

↑ ページの先頭へ

6 白玉か

昔、男ありけり。女のえ得(う)まじかりけるを、年を経てよばひわたりけるを、からうじて盗み出でて、いと暗きに来(き)けり。芥川(あくたがは)といふ河を率(ゐ)て行きければ、草の上に置きたりける露(つゆ)を、「かれは何ぞ」となむ男に問ひける。行く先多く、夜もふけにければ、鬼ある所とも知らで、神さへいといみじう鳴り、雨もいたう降りければ、あばらなる蔵(くら)に、女をば奥におし入れて、男、弓、胡籙(やなぐひ)を負ひて戸口に居(を)り。はや夜も明けなむと思ひつつゐたりけるに、鬼はや一口に食ひてけり。「あなや」と言ひけれど、神(かみ)鳴るさわぎに、え聞かざりけり。やうやう夜も明けゆくに、見れば、率(ゐ)て来(こ)し女もなし。足ずりをして泣けども、かひなし。

白玉かなにぞと人の問ひし時 露と答へて消えなましものを

これは、二条の后(きさき)の、いとこの女御(にようご)の御もとに、仕うまつるやうにてゐたまへりけるを、かたちのいとめでたくおはしければ、盗みて負ひて出(い)でたりけるを、御兄人(おんせうと)堀河の大臣(おとど)、太郎国経(たらうくにつね)の大納言、まだ下臈(げらふ)にて内裏(うち)へ参りたまふに、いみじう泣く人あるを聞きつけて、とどめて取り返したまうてけり。それを、かく鬼とは言ふなりけり。まだいと若うて、后のただにおはしける時とや。

【現代語訳】

昔、ある男がいた。とうてい自分のものにはできそうにない高貴な女を、何年も求婚し続けてきたが、ある晩、やっとのことでその女を盗み出して、ずいぶん暗い道を逃げてやって来た。芥川という河辺にさしかかったとき、女は草の葉の上に置いていた露を見て、「あれは何ですか」と男に尋ねた。行く先は遠く、夜も更けてきた上に、雷までひどく鳴り、雨も強く降ってきたため、そこが鬼の棲む所とも知らずに、男は荒れ果てた蔵の奥に女を押し入れて、弓と胡籙(矢の入れ物)を背負って戸口を守っていた。早く夜が明けないかと思いつつ腰を下ろしていたのだが、蔵の中では鬼が女をたちまちに一口で食べてしまった。「あれーっ」と女は叫んだが、雷の音がやかましくて、男には女の悲鳴が聞こえなかった。ようやく夜が明けてきて、見ると連れてきた女の影もない。地団太を踏んで悔し泣きしたが、どうしようもなかった。

あれは真珠かしら何かしらとあの人が尋ねたとき、あれは露だよと答えて、私は消えてしまえばよかった。ならば、こんなに嘆かなくてもすんだのに。

これは、二条の后が、いとこの女御のお側にお仕えするような形でいらしたのを、容姿がとても愛らしくていらしたので、男が盗んで背負って出たのを、兄の堀河大臣と長兄の国経大納言が、まだ官位の低かった時、参内なさる途中で、ひどく泣いている女があるのを聞きつけ、引き留めて、お取り返しになったのだった。それを、このように、鬼に食われたと言うのだった。后がまだたいそう若く、ふつうの身分でいらした時のこととか。

(注)摂津国三島郡の芥川。歌枕。

(注)いとこの女御・・・藤原良房の娘、明子。高子より13歳年長。良房は長良より官位が上だったため、高子が明子に仕えた。

(注)堀河の大臣・・・藤原基経。長良の三男だったが、良房の養子となった。初めて関白の位に就いた。

(注)国経の大納言・・・長良の長男の藤原国経。基経、高子の異母兄。

↑ ページの先頭へ

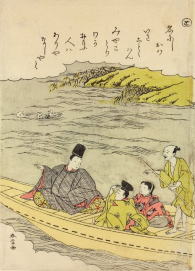

7 かへる波

昔、男ありけり。京にありわびて東(あづま)に行きけるに、伊勢、尾張のあはひの海づらを行くに、波のいと白く立つを見て、

いとどしく過ぎゆく方(かた)の恋しきに うらやましくもかへる浪かな

となむ詠めりける。

【現代語訳】

昔、ある男がいた。都に住みづらくなって東国(今の関東地方)に下って行ったが、伊勢(今の三重県)、尾張(今の愛知県)の国境のあたりの海岸(伊勢湾)を行く時、波がたいそう白く立つのを見て、

ただでさえ過ぎて来た日のことが恋しいのに、うらやましくも沖の方へ帰って行く波であることよ。

と詠んだのだった。

(注)いわゆる「昔男の東下り」の始まりの段。女を失ったことが原因の漂泊と読める。ただし、業平が実際に東下りをしたかどうかは不明。

↑ ページの先頭へ

8 浅間の獄

昔、男ありけり。京や住み憂(う)かりけむ。あづまの方(かた)に行きて、住み所(どころ)求むとて、友とする人ひとりふたりして、行きけり。信濃(しなの)の国、浅間(あさま)の獄(だけ)に煙(けぶり)の立つを見て、

信濃なる浅間の獄に立つけぶり をちこち人の見やはとがめぬ

【現代語訳】

昔、ある男がいた。京に住みづらかったのか、東国に行って住む所を求めようと、友一人二人を連れて出かけた。途中、信濃の国(今の長野県)の浅間山に噴煙が上がるのを見て、

信濃の国の浅間山に立つ煙を、遠くの人も近くの人もどうして咎めないのだろうか。

↑ ページの先頭へ

9 東下り

(一)

昔、男ありけり。その男、身を要(えう)なきものに思ひなして、「京にはあらじ、あづまの方(かた)に住むべき国求めに」とて行きけり。もとより友とする人ひとりふたりして行きけり。道知れる人もなくて、まどひ行きけり。三河の国、八橋(やつはし)といふ所に至りぬ。そこを八橋といひけるは、水ゆく河の蜘蛛手(くもで)なれば、橋を八つ渡せるによりてなむ、八橋といひける。その沢のほとりの木の陰におりゐて、乾飯(かれいひ)食ひけり。その沢に、かきつばたいとおもしろく咲きたり。それを見て、ある人のいはく、「かきつばたといふ五(いつ)文字を句の上(かみ)にすゑて、旅の心を詠め」と言ひければ、詠める、

から衣きつつなれにしつましあれば はるばる来ぬる旅をしぞ思ふ

と詠めりければ、みな人、乾飯の上に涙おとして、ほとびにけり。

【現代語訳】

昔、ある男がいた。その男は、自分をつまらない人間だと思い決めて、「もう都にはいるまい、東国の方に住むべき所を探しに行こう」と思って出立した。以前から仲のよかった友人一人二人と連れ立って行った。道を知っている者もいなくて、迷いながら歩いて行った。そして三河の国(今の愛知県)の八橋という所に行き着いた。そこを八橋といったのは、川の流れが蜘蛛の手足のように八方に分かれていて、橋を八つ渡してあるのでそう呼んだのだった。その川のほとりの木陰に馬から下りて腰を下ろし、持ってきた弁当の乾飯を食べた。その沢に、かきつばたの花がたいそう美しく咲いていた。それを見て一行の中のある人が言うには、「『かきつばた』の五文字を、それぞれ句の頭において、旅の風情を歌に詠んでみたら」と言ったので、詠んだ歌、

唐衣を着続けていると柔らかくなって身に馴染むようになった。それと同じに、長年馴れ親しんできた妻が都にいるので、はるばるやって来た旅路をしみじみと思う。

それを聞いた一同はみな胸がいっぱいになり、乾飯の上に涙を落とし、そのために固い乾飯がふやけてしまった。

(注)乾飯・・・蒸した米を天日で干した携帯食。

(二)

行き行きて、駿河(するが)の国に至りぬ。宇津(うつ)の山に至りて、わが入(い)らむとする道はいと暗う細きに、蔦(つた)、かへでは茂り、もの心細く、すずろなる目を見ることと思ふに、修行者(すぎやうざ)会ひたり。「かかる道は、いかでかいまする」と言ふを見れば、見し人なりけり。京に、その人の御もとにとて、文(ふみ)書きてつく。

駿河なる宇津の山辺(やまべ)のうつつにも 夢にも人にあはぬなりけり

富士の山を見れば、五月(さつき)のつごもりに、雪いと白う降れり。

時知らぬ山は富士の嶺(ね)いつとてか 鹿(か)の子まだらに雪の降るらむ

その山は、ここにたとへば、比叡(ひえ)の山を二十(はたち)ばかり重ねあげたらむほどして、なりは塩尻(しほじり)のやうになむありける。

【現代語訳】

さらに旅を続け、駿河の国(今の静岡県)に着いた。宇津の山までやって来ると、これから自分たちが分け入ろうとする道がたいそう暗くて細い上に、蔦(つた)や楓(かえで)が茂って心細くてならない。これは辛い目に遭うのではないかと思っていると、一人の修行僧に出会った。「こんな遠い所へどうして来られたのですか」と言うのを見れば、以前、都で知り合いだった人である。そこで、男は、京の誰それの元へ届けてくれといって手紙を書いて託した。

駿河の宇津の山に来て、夢にもうつつにも、あなたに逢えないことです。

富士の山を見ると、五月(陰暦、今の七月初め頃)の末だというのに、雪がたいそう白く降り積もっている。

時をわきまえない富士の山であることだ。いったい今をいつと思って、子鹿のまだら模様のように雪が降り積もるのだろうか。

その富士の山は、京の山にたとえれば、比叡山を二十ばかり積み重ねたほどの高さで、形は塩尻のようであった。

(注)宇津の山・・・駿河国の鞠子(丸子)宿と岡部宿の間にある峠。難所で有名。

(注)塩尻・・・製塩のために砂を円錐形に盛り上げたもの。

(三)

なほ行き行て、武蔵(むさし)の国と下(しも)つ総(ふさ)の国との中に、いと大きなる河あり。それを隅田河(すみだがは)といふ。その河のほとりに群れゐて、思ひやれば、限りなく遠くも来にけるかな、とわびあへるに、渡守(わたしもり)、「はや舟に乗れ、日も暮れぬ」と言ふに、乗りて渡らむとするに、みな人ものわびしくて、京に思ふ人なきにしもあらず。さるをりしも、白き鳥の嘴(はし)と脚(あし)と赤き、鴫(しぎ)の大きさなる、水の上に遊びつつ魚(いを)を食ふ。京には見えぬ鳥なれば、みな人知らず。渡守に問ひければ、「これなむ都鳥(みやこどり)」と言ふを聞きて、

名にし負はばいざこと問はむ都鳥 わが思ふ人はありやなしやと

と詠めりければ、舟こぞりて泣きにけり。

【現代語訳】

さらに旅を続けていくと、武蔵の国(今の東京、埼玉、神奈川あたり)と下総の国(今の千葉県北部と茨城県の一部)との境にとても大きな河があった。それを隅田河(すみだがわ)と言う。その河のほとりに一行が足をとめて、はるばる遠くに来たものだと嘆き合っていると、舟の渡し守が、「早く舟に乗ってくれ。日も暮れてしまうから」とせき立てるので、乗船しようとするものの、みな何とも言えず物寂しく、京に残してきた人のことが思われてならない。ちょうどその時、嘴と脚が赤く、鴫の大きさほどの白い鳥が、水の上を泳ぎながら魚を獲っている。京では見かけない鳥なので、誰もその名を知らない。渡し守に訊くと、「都鳥です」と言う。それを聞いて男が、

都鳥という名前に持っているからには、一つ聞いてみよう。私が恋しく思う都のあの人は、元気でいるのか、そうでないのか。

と詠んだので、舟に乗っている人は、みな泣き出してしまった。

(注)すみだ河・・・東京都と千葉県の境にある川は江戸川であり、隅田川は東京都にあるが、当時の国境、または川筋の変化などもあり、一概に間違いであるとは言い切れない。

(注)都鳥・・・チドリ目ミヤコドリ科の渡り鳥。

↑ ページの先頭へ

10 たのむの雁

昔、男、武蔵(むさし)の国までまどひ歩(あり)きけり。さて、その国にある女をよばひけり。父はこと人にあはせむと言ひけるを、母なむ、あてなる人に心つけたりける。父はなほ人(びと)にて、母なむ藤原なりける。さてなむ、あてなる人にと思ひける。この婿(むこ)がねによみておこせたりける。住む所なむ、入間(いるま)の郡(こほり)、みよし野の里なりける。

みよし野のたのむの雁(かり)もひたぶるに 君が方(かた)にぞ寄ると鳴くなる

婿がね、返し、

わが方(かた)に寄ると鳴くなるみよし野の たのむの雁をいつか忘れむ

となむ。人の国にても、なほかかることなむやまざりける。

【現代語訳】

昔、ある男が、武蔵の国までさすらって行った。そして、その国に住んでいるある女に求婚した。女の父親は、別の男と結婚させようと言うのを、母親は、男の高貴な身分を気に入った。父親は並みの家柄だが、母は藤原氏の血筋だった。それだから、娘を高貴な男性にめあわせたいと思っていたのだった。母親は、この婿と思い定めた男に歌を詠んでおくった。一家の住む所は、入間の郡、三芳野の里であった。

三芳野の田に降り立っている雁も、ひたすらに、あなた様の方に寄って鳴いているようです。

婿にと思われている男は、こう返した。

私の方に心を寄せて鳴いているという三芳野の田にいる雁を、いつ忘れましょう、忘れたりはしません。

と。遠い他国に来ても、この男のこういった風流は、やまなかったのである。

(注)婿がね・・・婿の候補者の意。

【PR】

↑ ページの先頭へ

11 忘るなよ

昔、男、あづまへ行きけるに、友だちどもに道より言ひおこせける、

忘るなよほどは雲居(くもゐ)になりぬとも 空ゆく月のめぐり逢ふまで

【現代語訳】

昔、ある男が東国に行った折に、旅の途中から友人たちに詠んでおくった歌、

お互い遠くに離れてしまったが、空を行く月が見えなくなっても、まためぐって来て元の姿を見せるように、再会のときまで私を決して忘れないでほしい。

↑ ページの先頭へ

12 武蔵野

昔、男ありけり。人の娘を盗みて、武蔵野(むさしの)へ率(ゐ)て行くほどに、盗人(ぬすびと)なりければ、国の守(かみ)にからめられにけり。女をば草むらの中に置きて、逃げにけり。道来る人、「この野は盗人あなり」とて、火つけなむとす。女わびて、

武蔵野は今日(けふ)はな焼きそ若草の 夫(つま)もこもれりわれもこもれり

と詠みけるを聞きて、女をばとりて、ともに率(ゐ)て往(い)にけり。

【現代語訳】

昔、ある男がいた。身分ある人の家の娘を盗んで(駆け落ちして)、武蔵野へ連れて行く途中で、盗人だというので、国守に捕えられてしまった。男は女を草むらの中に置いて逃げてしまった。その道を追って来た者が、「この野には盗人が隠れているらしい」と言って、いぶり出すために火をつけようとした。女は困惑して、

武蔵野は今日は草焼きをしないでください。夫もここに隠れているし、私も隠れているのですから。

と詠んだのを聞き、女を捕まえて、別に捕えた男と一緒に連れて行った。

(注)人の娘・・・単に他人の娘という意味ではなく、身分ある人の娘という意味。

(注)「な焼きそ」の「な~そ」は、禁止。

↑ ページの先頭へ

13 武蔵鐙

昔、武蔵(むさし)なる男、京なる女のもとに、「聞(きこ)ゆれば恥づかし、聞えねば苦し」と書きて、うはがきに、「武蔵鐙(むさしあぶみ)」と書きておこせてのち、音もせずなりにければ、京より、女、

武蔵鐙さすがにかけて頼むには 問はぬもつらし問ふもうるさし

とあるを見てなむ、たへがたき心地しける。

問へば言ふ問はねば恨む武蔵鐙 かかるをりにや人は死ぬらむ

【現代語訳】

昔、京から下って武蔵に住んでいる男が、京に残してきた女の元に、「お便りすれば恥ずかしいし、黙っていると苦しいことだ」と書いて、その上書きに「武蔵鐙」と書いて寄こしてから、その後は便りが途絶えてしまったので、心配した女が、

武蔵の国で妻を持たれたようですが、貴方を頼みにしている私は、そのことを問わないのも辛いですし、問うのもどうかと思い困惑しています。

と寄こしてきたのを見て、男は堪え難い気持ちになった。そして詠んだ、

便りをすればうるさいと言われるし、しなければ辛いと言われる。こんな時、人は進退きわまって死んでしまうのだろう。

(注)武蔵鐙・・・武蔵の国で作られた鐙(馬具で、鞍の両側にかけて乗る人の左右の足を支えるもの)。二人の女を思う、つまり二股かけていることの比喩か。

↑ ページの先頭へ

14 姉葉の松

昔、男、陸奥(みちのくに)にすずろに行きいたりにけり。そこなる女、京の人は珍(めづ)らかにやおぼえけむ、せちに思へる心なむありける。さて、かの女、

なかなかに恋に死なずは桑子(くはこ)にぞ なるべかりける玉の緒(を)ばかり

歌さへぞ鄙(ひな)びたりける。さすがにあはれとや思ひけむ、行きて寝にけり。夜深く出(い)でにければ、女、

夜も明けばきつにはめなでくたかけの まだきに鳴きてせなをやりつる

と言へるに、男、「京へなむまかる」とて、

栗原(くりはら)の姉葉(あねは)の松の人ならば 都のつとにいざと言はましを

と言へりければ、よろこぼひて、「思ひけらし」とぞ言ひをりける。

【現代語訳】

昔、ある男が、陸奥の国まで何となく心惹かれて旅して行った。その国の女が、京の男をめずらしく思ったのだろう、たいそう男に心を寄せて歌を書きおくった、

なまじ恋い焦がれて死んでしまうくらいなら、夫婦仲のよい蚕になったらよかった。束の間の短い一生でも。

女は、人柄だけでなく歌までも田舎じみていた。しかし男はさすがに心打たれたのだろう、女のもとに行って一夜を共にした。そして、まだ朝が暗いうちに女の家を出たので、女は、

夜が明けたら水桶に投げ入れてやろう。あの鶏めが、早く鳴きすぎて愛しいお方を帰してしまったのだから。

と歌を詠んだにもかかわらず、男は「京へ帰る」と言って、

栗原の姉歯の松のように人並みの女ならば、都へのみやげに、さあ一緒に行こうと言いたいところだが。

と詠んだところ、女は歌の寓意もわからずに、「私のことを思ってくれていたのだ」と喜んでいた。

(注)鄙び・・・田舎じみている。

(注)くたかけ・・・「腐鶏」で、鶏を罵る語。

(注)栗原の姉葉の松・・・宮城県栗原市金成姉歯に植え継がれている松。女官として宮中に赴く途中の娘がここで亡くなり、その妹が訪れて植えたという伝説がある。

↑ ページの先頭へ

15 しのぶ山

昔、陸奥(みちのくに)にて、なでふことなき人の妻(め)に通ひけるに、あやしう、さやうにてあるべき女ともあらず見えければ、

しのぶ山忍びて通ふ道もがな 人の心の奥も見るべく

女、かぎりなくめでたしと思へど、さるさがなきえびす心を見ては、いかがはせむは。

【現代語訳】

昔、陸奥の国で、男が、ごく平凡な男の妻のところへ通っていたが、不思議と、そのような辺鄙な地に暮らしている女ではないように見えたので、次の歌をおくった、

近くにある信夫山(しのぶやま)の名ではないが、人目を忍んで通える道があるといいのに。そのような暮らしがふさわしくなく見えるあなたの本心をものぞき見ることができるように。

女は、自分を高く評価してくれる男の気持ちを、このうえなく嬉しく思ったけれども、人妻でありながら他の男を通わせ、その男が関心を示してくれるのを喜ぶような、無分別で粗野な心を見てしまっては、男もどうにもしようがないことと思った。

(注)なでふことなき人・・・官位、人柄、容貌など、どれも大したことがない、つまらない男。

(注)さがなき・・・性格がよくない。

【PR】

↑ ページの先頭へ

16 紀有常

昔、紀有常(きのありつね)といふ人ありけり。三代(みよ)の帝(みかど)に仕うまつりて、時にあひけれど、のちは世かはり時移りにければ、世の常(つね)の人のごともあらず。人がらは、心うつくしく、あてはかなることを好みて、こと人にも似ず。貧しく経ても、なほ、昔よかりし時の心ながら、世の常のことも知らず。年ごろあひ馴れたる妻(め)、やうやう床(とこ)離れて、つひに尼になりて、姉の先立ちてなりたる所へ行くを、男、まことにむつましきことこそなかりけれ、今はと行くを、いとあはれと思ひけれど、貧しければ、する業(わざ)もなかりけり。思ひわびて、ねむごろにあひ語らひける友だちのもとに、「かうかう、今はとてまかるを、なにごともいささかなることもえせで、つかはすこと」と書きて、奥に、

手を折りてあひ見しことをかぞふれば 十(とを)といひつつ四つは経にけり

かの友だちこれを見て、いとあはれと思ひて、夜の物までおくりて、詠める。

年だにも十とて四つは経にけるを いくたび君を頼み来ぬらむ

かく言ひやりたりければ、

これやこの天(あま)の羽衣(はごろも)むべしこそ 君が御衣(みけし)と奉りけれ

よろこびにたへで、また、

秋や来る露(つゆ)やまがふと思ふまで あるは涙の降るにぞありける

【現代語訳】

昔、紀有常という人がいた。三代の帝(仁明・文徳・清和)にお仕えして栄えていたが、後には御代が変わり時勢にも取り残されてしまったので、世間の人並みの暮らしもできなくなった。しかし、人柄は高潔で、優雅なことを好み、その点では常人とは違っていた。貧しい境遇にあっても、なお豊かだった時の心のままで、暮らし向きのことなどは一向に構わなかった。今まで長年連れ添った妻が、だんだん夫婦の契りもなくなり、ついに尼になって、その姉が先に尼になっている所へ行くことになった。有常は、これまで本当に仲睦まじかったわけではないものの、これで最後と出ていくのを、しみじみと愛しく思ったが、貧しいので、何も贈り物ができなかった。思い悩んだ末、親しくしていた友人のもとに、「これこれの次第で妻は出て行きますが、何一つ、ほんの僅かのこともしてやれず、送り出してしまわねばならないことです」と書いて、最後に、

指を折って一緒に暮らした年月を数えると、もう四十年にもなっていたことです。

かの友人(昔男)はこの歌を見て、同情に堪えず、男の妻のために衣装などはもとより夜具まで整え贈って、それに付けた歌は、

年月を数えてさえ四十年も経っているのですから、ご妻女はあなたをどれほど頼みにしてきたことでしょう。

このように書きおくると、有常の返歌は、

これがあの天の羽衣というものでしょうか。なるほど、雲の上の人である貴方がお召しになっていたものですね。

喜びに堪えず、さらに、

秋が来て露が降りたのだろうかと見間違うほど袖が濡れるのは、喜びの涙が落ちているのでした。

(注)紀有常・・・惟喬親王の母静子の兄。惟喬親王は、第一皇子にもかかわらず、藤原良房の娘の明子が生んだ惟仁親王との皇位継承争いに敗れたため、有常は不遇をかこつことになる。有常の娘は業平の妻の一人。

(注)「十といひつつ四つは経にけり」は、14年とする解釈もある。

↑ ページの先頭へ

17 あだなりと

年ごろおとづれざりける人の、桜のさかりに見に来たりければ、あるじ、

あだなりと名にこそ立てれ桜花 年にまれなる人も待ちけり

返し、

今日(けふ)来ずは明日は雪とぞ降りなまし 消えずはありとも花と見ましや

【現代語訳】

長い間やって来なかった人が、桜の盛りに見に来たので、家の主人が詠んだ、

移り気ですぐに散ってしまうと評判の桜ですが、私の家の桜は、一年のうちめったに訪れない貴方でも、こうしてちゃんと待っておりました。

返し、

今日来なかったら、桜は明日には雪のように散ってしまったしょう。雪のように消えないでいても、それを桜と見ることができましょうか。

↑ ページの先頭へ

18 くれなゐに

昔、なま心ある女ありけり。男、近うありけり。女、歌よむ人なりければ、心見むとて、菊の花の移ろへるを折りて、男のもとへやる、

くれなゐににほふはいづら白雪の 枝もとををに降るかとも見ゆ

男、知らず詠みに詠みける、

くれなゐににほふが上の白菊は 折りける人の袖(そで)かとも見ゆ

【現代語訳】

昔、生半可な風流心のある女がいた。ある男がその近くに住んでいた。女は歌を詠む人だったので、男の心を試そうとして、菊の花の色褪せたのを折って、男のところへおくった。

紅に美しく色づいているのは、いったいどこにあるのでしょう、白雪が枝もたわむまでに降っているので、どこも真っ白で見えません。

男は歌の意味が分からないふりをして、ただ菊の歌として返した。

紅に美しく色づく上に真っ白な白菊とは、その枝を折ったあなたの美しい袖の色かと見えます。

(注)白菊は色が褪せると先の方に赤みが差し、それを鑑賞する習慣があった。女の歌は、あなたは色好みだと聞いていますが、一向にそんな様子が見えませんね、の意。

↑ ページの先頭へ

19 あまぐもの

昔、男、宮仕へしける女の方(かた)に、御達(ごたち)なりける人をあひ知りたりける、ほどもなく離(か)れにけり。同じ所なれば、女の目には見ゆるものから、男は、あるものかとも思ひたらず。女、

天雲(あまぐも)のよそにも人のなりゆくか さすがに目には見ゆるものから

と詠めりければ、男、返し、

天雲のよそにのみして経(ふ)ることは わがゐる山の風はやみなり

と詠めりけるは、また男ある人となむいひける。

【現代語訳】

昔、ある男が出仕していた所に女房として仕えていた人と、親しくなり情を交わしていたが、ほどなく別れてしまった。しかし、同じ出仕先なので、女の目にはいつも男の姿が見えるものの、男のほうはその女が全く眼中にないかのようだった。そこで女が、

まるで空の雲のように、あの人は遠くて関係ないものになってしまうのかしら。そうは言っても、やはり私の目には姿が見えますのに。

と詠んだところ、男は返し、

私が空の雲のように遠く離れてばかりいるのは、あなたがいる山の風が激しく吹いて、私を寄せつけてくれないからです。

と詠んだが、それというのも、他に関係のある男がいる人だと、噂されていたからだった。

(注)御達・・・普通の女房とはやや別格の女房の呼称。

↑ ページの先頭へ

20 かへでの紅葉

昔、男、大和にある女を見て、よばひてあひにけり。さてほど経て、宮仕へする人なりければ、帰り来る道に、弥生(やよひ)ばかりに、かへでの紅葉(もみぢ)のいとおもしろきを折りて、女のもとに、道よりいひやる、

君がため手折れる枝は春ながら かくこそ秋のもみぢしにけれ

とてやりたりければ、返りごとは京に来着きてなむ持て来たりける。

いつのまに移ろふ色のつきぬらむ 君が里には春なかるらし

【現代語訳】

昔、男が、大和に住む女に会って、求婚して一緒になった。そうしてばらくして、男は宮仕えする人だったので、大和から帰って来る途中で、三月の頃、楓(かえで)の紅葉のとてもきれいなのを折って、女のもとに、道中から詠みおくる、

あなたのために手折ったこの枝は、春なのにこのように秋の紅葉さながらに美しく色づいています。

と詠んでおくったところ、返事は、男が京に到着してから届いた。

いつのまにあなたのお心は、紅葉の色のように移り変わったのでしょうか。あなたの住む里には、秋(飽き)ばかりなのしょうか。

【PR】

↑ ページの先頭へ

21 おのが世々

昔、男、女、いとかしこく思ひ交はして、異心(ことごころ)なかりけり。さるを、いかなることかありけむ、いささかなることにつけて、世の中を憂しと思ひて、出(い)でて去(い)なむと思ひて、かかる歌をなむ詠みて、物に書きつけける。

いでていなば心かるしと言ひやせむ 世のありさまを人は知らねば

と詠み置きて、出でて去にけり。この女かく書き置きたるを、けしう、心置くべきことも覚えぬを、何によりてかかからむと、いといたう泣きて、いづ方に求め行かむと、門(かど)に出でて、と見かう見、見けれど、いづこをはかりとも覚えざりければ、帰り入りて、

思ふかひなき世なりけり年月(としつき)を あだにに契りてわれや住まひし

と言ひてながめをり。

人はいさ思ひやすらむ玉かづら 面影(おもかげ)にのみいとど見えつつ

この女、いと久しくありて、念じわびてにやありけむ、言ひおこせたる、

今はとて忘るる草の種(たね)をだに 人の心にまかせずもがな

返し、

忘れ草植(う)うとだに聞くものならば 思ひけりとは知りもしなまし

またまた、ありしよりけに言ひかはして、男、

忘るらむと思ふ心の疑ひに ありしよりけにものぞ悲しき

返し、

中空(なかぞら)に立ちゐる雲のあともなく 身のはかなくもなりにけるかな

とは言ひけれど、おのが世々(よよ)になりにければ、疎(うと)くなりにけり。

【現代語訳】

昔、男と女が、それはもうたいそう仲むつまじく、浮気をするような気持ちはなかった。ところが、何があったのだろうか、些細なきっかけで、女は、お互いの仲をもうこれまでと思って出て行こうと思い、このような歌を詠んで、物に書きつけた。

私がここを出て行ったら、人は私を情のない女と言うでしょうか。私たちの仲を知らないから。

と詠み置いて、出て行ってしまった。女がこのように書き置いたのを、男は合点がいかず、不信を買うような心当たりはないのに、いったい何が原因でこんなことになったのかと、ひどく泣いて、どちらの方に捜しに行こうかと門を出て、あちらを見、こちらを見たりしたが、どこを目当てにしたらよいかも分からず、家に帰ってきて、

愛した甲斐もない仲であったことだ、今までの長い年月、いい加減な気持ちで私が共に暮らしただろうか。

と言って、ぼんやり外を眺めている。

あの女は、さあ私を思い出すこともあるだろうか。面影がますます目に浮かんでくることだ。

この女が、ずいぶん久しくたった後、辛い気持ちをこらえきれなくなったのか、歌を詠んでよこした、

今はもうお前のことを忘れたと言う、その忘れ草の種だけでも、あなたの心に蒔かせたくないのです。せめて私のことを忘れないで。

返しの歌、

私は、忘れ草を植えてあなたを忘れようとしているのです。あなたがそれをお聞きになれば、私があなたを心から思っていたことが分かるでしょう。

これがきっかけで、二人は以前よりもいっそう熱烈に歌を詠みかわし、男が、

私があなたのことを忘れただろうと、あなたは疑っている。それが、以前よりもずっと悲しいのです。

と詠むと、女の返し、

空の中ほどにとどまる雲が跡形もなく消えてしまうように、私は寄る辺のない身になってしまいました。

とは言ったものの、それぞれ別の恋人ができたので、二人の仲は疎遠になってしまった。

(注)忘れ草・・・今の萱草(かんぞう)の一種ヤブカンゾウにあたる。

↑ ページの先頭へ

22 千夜を一夜に

昔、はかなくて絶えにける仲、なほや忘れざりけむ、女のもとより、

憂きながら人をばえしも忘れねば かつ恨みつつなほぞ恋しき

と言へりければ、「さればよ」と言ひて、男、

あひ見ては心ひとつをかはしまの 水の流れて絶えじとぞ思ふ

とは言ひけれど、その夜いにけり。いにしへ、行く先のことどもなど言ひて、

秋の夜の千夜(ちよ)を一夜(ひとよ)になずらへて 八千夜(やちよ)し寝(ね)ばや飽く時のあらむ

返し、

秋の夜の千夜を一夜になせりとも ことば残りて鶏(とり)や鳴きなむ

いにしへよりもあはれにてなむ通ひける。

【現代語訳】

昔、そう深い仲でもないままに絶えてしまった男女がいた。しかしやはり、忘れられなかったのであろうか、女のもとから、

つれない人と思いながら、あなたのことが忘れられません。恨めしく思いながらも、一方では恋しく思っています。

と詠んできたところ、男は「やはりそうだったのか」と思い、

いったん夫婦になった仲だから、川の水が、中洲で分かれてもまた合流するように、私たちの仲は絶えたままにはならないと思う。

と詠んで、その夜のうちに女のもとに行った。過ぎた日々のことやこれから先のことなどを色々語り合い、男が詠んだ歌は、

長い秋の千夜を一夜と見なして、八千夜をあなたと寝たなら、満足して夜が明けることもあるだろうか。

女の返し、

秋の千夜を一夜と見なしたとしても、それだけでは語り尽くせずに、夜明けを告げる鶏が鳴くことでしょう。

このようなやり取りがあって、男は以前よりも真心を尽くして女のもとに通ったということだ。

↑ ページの先頭へ

23 筒井つの

(一)

昔、田舎(いなか)わたらひしける人の子ども、井のもとに出でて遊びけるを、大人になりにければ、男も女も恥じ交はしてありけれど、男はこの女をこそ得むと思ふ。女はこの男をと思ひつつ、親のあはすれども聞かでなむありけり。さて、この隣の男よりかくなむ、

筒井(つつゐ)つの井筒(ゐづつ)にかけしまろがたけ 過ぎにけらしな妹(いも)見ざる間に

女、返し、

くらべこし振り分け髪も肩過ぎぬ 君ならずして誰(たれ)か上ぐべき

など言ひ言ひて、つひに本意(ほい)のごとくあひにけり。

【現代語訳】

昔、田舎まわりの仕事をしていた隣同士の家の男の子と女の子が、いつも井戸のそばに出て遊んでいたが、やがて二人とも年頃になったので、顔を合わせるのを恥ずかしがって一緒に遊ぶこともなくなっていた。けれども、男はこの女を是非とも自分の妻にしたいと思っていた。女もこの男を夫にしたいと思い続けていたから、親が他の男と結婚させようとしても、言うことを聞かないでいた。そのうちに、この隣の男から、こんな歌が歌がきた。

幼いころは、井戸の上に組んである井戸枠の高さに及ばなかった私の背丈も、ずっと高くなってしまいましたよ、あなたに逢わないでいるうちに。

女は、こう返事をおくった。

あなたと比べっこをしていた私のおかっぱの髪も、今では肩を過ぎてずっと長くなってしまいました。でも、あなたでなくて誰がこの私の髪を上げて成人のしるしとできましょうか。

などと幾度も歌を詠み合って、とうとうかねての望みどおり、結婚した。

(注)田舎わたらひ・・・地方官になること。

(注)井筒・・・井戸の囲い。なお、「井筒にかけし」の「かけし」は上記のような解釈ではなく、口に出して誓う意であるとする見方があります。古来、井は誓約の場とされてきたからであり、それによるとこの歌意は、「私の背丈がこのくらいになったらあなたと結婚しようと井筒に誓ったその背丈が、もうすっかりそれを越すほど成長したようです。あなたに逢わないでいるうちに」のようになります。

(注)振り分け髪・・・髪を左右に分けて、肩で切り揃えた髪型。子どものうちは男女ともこの髪型。

(二)

さて年ごろ経(ふ)るほどに、女、親なく頼りなくなるままに、もろともに言ふかひなくてあらむやはとて、河内の国、高安(たかやす)の郡(こほり)に行き通ふ所(ところ)出(い)できにけり。さりけれど、このもとの女、悪(あ)しと思へるけしきもなくて、出(いだ)し遣(や)りければ、男、異心(ことごころ)ありてかかるにやあらむと思ひうたがひて、前栽(せんざい)の中に隠れゐて、河内へ去(い)ぬる顔にて見れば、この女いとよう仮粧(けさう)じて、うちながめて、

風吹けば沖つ白浪たつた山 夜半(よは)にや君がひとり越ゆらむ

と詠みけるを聞きて、限りなくかなしと思ひて、河内へも行かずなりにけり。

【現代語訳】

そうして何年か経つ間に、女は親を亡くし、暮らしの拠り所がなく貧しくなるにつれて、男は、この女といつまでも一緒にいてみすぼらしい生活を送るわけにはいかないと、河内の国(今の大阪府)の高安の郡に新しく通う女ができてしまった。けれども、この元の女は、それに嫉妬する様子もなく男を新しい女の所へ送り出してやるので、男は、妻が別の男に思いを寄せていて、嫌な顔もせず自分を送り出すのではと思い疑い、庭の植え込みの中に身を隠し、河内へ出かけたふりをして見ていると、この女はたいそう美しく化粧をして、遠くをぼんやり見つめながら、

風が吹くと沖の白波が立つように、何となく不安で心細い竜田山。その山を夜中にあの人は一人で越えていらっしゃるのでしょうか。とても心配です。

と詠んだのを聞いて、男はこの女をたまらなく愛しく思い、それからは河内の女のもとへは行かなくなった。

(三)

まれまれかの高安に来てみれば、初めこそ心にくくもつくりけれ、今はうちとけて、手づから飯匙(いひがひ)取りて、筍子(けこ)のうつはものに盛りけるを見て、心憂がりて行かずなりにけり。さりければ、かの女、大和の方を見やりて、

君があたり見つつを居らむ生駒山 雲な隠しそ雨は降るとも

と言ひて見いだすに、からうじて、大和人(やまとびと)、「来む」と言へり。喜びて待つに、たびたび過ぎぬれば、

君来むと言ひし夜ごと過ぎぬれば 頼まぬものの恋ひつつぞ経(ふ)る

と言ひけれど、男住まずなりにけり。

【現代語訳】

さて、ごく稀に高安に男が来てみると、こちらの女は、通い始めた当初こそ奥ゆかしく取り繕っていたのに、今は気を許して、侍女の手を借りず自分でしゃもじを取って筍子の器にご飯を盛っている有様である。男はそれを見て嫌気がさして、行かなくなってしまった。それで、高安の女は、男のいる大和の方を遠く見やって、

あの人のいる大和の方を見ていよう。生駒山を、雲よどうか隠さないで。たとえ雨が降っても。

と詠んで、外の方を見て暮らしている。そこへようやく、大和の男が「来よう」と言ってきた。女は喜んで待ったのだが、言うばかりで幾たびも空しく過ぎてしまったので、

あなたが来ると聞いたその夜毎に、ただ空しく過ぎていくばかりなので、頼りにはしないのですが、それでも恋しく思いつつ日を送っています。

と詠みおくったが、男は通って来なくなってしまった。

(注)当時、「手づから」飯を盛る行為は、非常にはしたないことだった。

↑ ページの先頭へ

24 あらたまの

昔、男、片田舎に住みけり。男、宮仕へしにとて、別れ惜しみて行きけるままに、三年(みとせ)来(こ)ざりければ、待ちわびたりけるに、いとねむごろに言ひける人に、「今宵(こよひ)あはむ」と契りたりけるに、この男来たりけり。「この戸あけたまへ」とたたきけれど、開けで、歌をなむ詠みて、出(いだ)したりける。

あらたまの年の三年を待ちわびて ただ今宵(こよひ)こそ新枕(にひまくら)すれ

と言ひ出したりければ、

梓弓(あずさゆみ)ま弓(ゆみ)槻弓(つきゆみ)年を経て わがせしがごとうるはしみせよ

と言ひて、去(い)なむとしければ、女、

梓弓(あずさゆみ)引けど引かねど昔より 心は君に寄りにしものを

と言ひけれど、男帰りにけり。女、いとかなしくて、しりに立ちて追ひ行けど、え追ひつかで、清水(しみず)のある所に伏しにけり。そこなりける岩に、およびの血して書きつけける、

あひ思はで離(か)れぬる人をとどめかね わが身は今ぞ消え果てぬめる

と書きて、そこにいたづらになりにけり。

【現代語訳】

昔、ある男が、都から離れた片田舎に住んでいた。その男は、宮廷に出仕するといって女に別れを惜しみつつ出て行ったまま、三年間も帰って来なかった。女は待ちあぐねて辛い思いをしていた。そのうちに、たいそう熱心に求婚してきた別の男があったので、「今夜逢いましょう」と約束したところが、ちょうどそこへ、元の男が帰って来た。男は「この戸を開けなさい」と言って叩いたが、女は戸を開けずに歌を詠んで差し出した。

三年もの間ずっとお待ちしましたが、待ちくたびれてしまい、よりによってまさに今夜、私は新しい人と結婚の初夜を迎えるのです。

と詠んで差し出したところ、元の男は、

いろいろなことがあった年月だったけれど、ずっと私があなたにしていたように、新しい夫を愛し仲良くしなさい。

と言って、立ち去ろうとした。女は、

私の気持ちをあなたが引こうが引くまいが、私の心は昔からあなたにぴったり寄り添って離れないものでしたのに。

と言ったが、男は帰ってしまった。女はたいそう悲しみ、男を追いかけたが追いつけず、美しい湧き水が出ている場所に、うつぶせに倒れてしまった。そこにあった岩に、指から出た血で書きつけた歌は、

私が思っているほどには思ってはくれないで、私から離れていくあなたをどうしても引きとめることができず、私は今にも消え果ててしまうようです。

と書いて、そこでむなしく死んでしまった。

(注)三年・・・律令の戸令には、「子供がない夫婦で三年、子供があれば五年帰らない者、逃亡した者で子供がなくて二年、子供があれば三年出てこない者は、新しく結婚してよい」という条項がある。

(注)新枕・・・結婚の初夜を迎えること。

(注)「梓弓」は梓の木で作った弓。「ま弓」は強靭な檀(まゆみ)の木で作った弓。「槻弓」は槻の木で作った弓。

↑ ページの先頭へ

25 逢わで寝る夜

昔、男ありけり。逢はじとも言はざりける女の、さすがなりけるがもとに、言ひやりける、

秋の野に笹(ささ)分けし朝の袖よりも あはで寝(ぬ)る夜ぞひちまさりける

色好みなる女、返し、

みるめなきわが身を浦と知らねばや 離(か)れなで海人(あま)の足たゆく来る

【現代語訳】

昔、ある男がいた。逢わないとははっきり言わないものの、そうかといってなびきそうでもない女のもとに、歌を書きおくった。

秋の野に笹をかき分けて歩いた朝の露に濡れた袖よりも、あなたに逢わないで一人寝る夜の袖は、涙でぐっしょり濡れています。

色好みである女の返し、

何の見所もない私を、つまらぬものと知らないので、よくもまあ、疲れた足をひきずって私のもとに通ってくるのですね。

(注)みるめ(海松布)・・・「みる」はミル目の海藻。「め」は、海藻の意。「見る目(逢うこと)」との掛詞になっている。

【PR】

↑ ページの先頭へ

26 もろこし舟

昔、男、五条わたりなる女を、え得ずなりにけることと、わびたりける人の返りごとに、

思ほえず袖にみなとのさわぐかな もろこし舟の寄りしばかりに

【現代語訳】

昔、ある男が、五条あたりに住んでいた女を、どうしても手に入れることができなかったと、友人に嘆いて言うと、その人が返事に詠んだ歌は、

唐土の船が寄ると港に大波が立つように、君から打ち明けられただけで、私まで袖に涙があふれることだ。

↑ ページの先頭へ

27 水口に

昔、男、女のもとに一夜(ひとよ)行きて、またも行かずなりにければ、女の手洗ふ所に、貫簀(ぬきす)をうちやりて、たらひのかげに見えけるを、みづから、

わればかりもの思ふ人はまたもあらじと 思へば水の下にもありけり

とよむを、来ざりける男、立ち聞きて、

水口(みなくち)にわれや見ゆらむかはづさへ 水の下にてもろ声に鳴く

【現代語訳】

昔、ある男が、女のもとに一夜だけ行って、それっきり行かなくなったので、女は手を洗う時にたらいの貫簀を取り除き、自分の顔が水面に映ったのを見て、独り言のように詠んだ、

私ほど物思いに沈んでいる人は他にいないと思っていたら、水の中にも一人いたことです。

というのを、通うのをやめた男が立ち聞きしていて、

たらいの水口に私の姿が現れたのだろうか。蛙でさえ、田の水の下で声をあわせて鳴くように、私も泣いているのだ。

(注)貫簀・・・手洗い用のたらいを覆うすだれ。

(注)水口・・・水の出る口。

↑ ページの先頭へ

28 あふごかたみ

昔、色好みなりける女、出(い)でて去(い)にければ、

などてかくあふごかたみになりにけむ 水もらさじとむすびしものを

【現代語訳】

昔、色好みだった女が、男のもとを去ってしまったので、男が詠んだ、

どうしてこんなにも逢い難い仲になってしまったのだろう。水も漏らさぬほど固く結ばれていると思っていたのに。かたみ(籠)になってしまったので、水が漏ってしまった。

(注)「あふご」は「逢ふ期(逢う時)」と「朸(あうご:荷を担ぐための天秤棒)」の掛詞。「かたみ」は「難み(難しい)」と「筐(さい竹籠)」の掛詞。

↑ ページの先頭へ

29 花の賀

昔、東宮(とうぐう)の女御(にようご)の御方の花の賀に召しあづけられたりけるに、

花に飽かぬ嘆きはいつもせしかども 今日(けふ)の今宵(こよひ)に似る時はなし

【現代語訳】

昔、東宮(皇太子)の女御の御殿で催された花の賀宴に列席を命じられたときに、こう詠んだ、

花をまだ見足りない、もっともっと見ていたいという嘆きはいつものことですが、今日の今宵ほど名残惜しい思いをしたことはありません。

(注)春宮の女御・・・東宮の母。この東宮は後に陽成天皇となった貞明親王、母の女御は藤原高子。

↑ ページの先頭へ

30 玉の緒ばかり

昔、男、はつかなりける女のもとに、

あふことは玉の緒(を)ばかりおもほえて つらき心の長く見ゆらむ

【現代語訳】

昔、男が、わずかに一度か二度か逢っただけの女のもとに、

あなたとお逢いできるのは玉の緒のように短い時間に思われて、あなたの薄情な心ばかりが長く見えるのです。

(注)現代語訳は、現代文としての不自然さをなくすため、必ずしも直訳ではない箇所があります。

|

古典に親しむ

万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |

バナースペース

【PR】

「伊勢物語」について

『竹取物語』と並ぶ創成期の仮名文学の代表作で、現存する日本の歌物語中最古の作品。同じく歌物語とされる『大和物語』があるものの、後世への影響力の大きさでは『伊勢物語』と比べるべくもなく、そういった意味では『伊勢物語』は『源氏物語』と双璧をなしており、これらに『古今和歌集』を加えて同時代の三大文学と見ることもできる。

殆どの章段が「昔、男ありけり」と書き出され、この「男」とは、多くは六歌仙の一人・在原業平がモデルとされ、業平の実事と虚構が入り交じっている。業平の和歌が多く採録され、このため、平安時代には『在五(ざいご)が物語』『在五中将物語』『在五中将の日記』などともよばれたらしい。

作品の内容は、主人公の元服の段に始まり、男女の恋愛を中心に、親子愛、主従愛、友情、社交など多岐にわたり、その死で終えるという一代記風にまとめられている。一貫する精神は、平安貴族が理想とした「みやび」である。「みやび」は「里び」「鄙(ひな)び」に対応する語で、優美な生活のゆとりの中から、自然ににじみ出る品格、洗練された風雅をいう。後世への影響は『源氏物語』に優るとも劣らず、日本文学の大きな水源となっている。

◆在原業平

825~880年。阿保(あぼ)親王の五男で、平城天皇の孫にあたる。行平の弟、妻は紀有常(きのありつね)の娘。『古今集』の代表的歌人で、六歌仙および三十六歌仙の一人。官位には恵まれなかったが、右馬頭、蔵人頭などを歴任。容姿端麗な風流人だったとされ、当時の官撰の史書『三代実録』に「体貌閑麗、放縦拘らず、ほぼ才学無きも、よく和歌を作る(優雅な美男子であり、儒教倫理に煩わされず、自由に生き、漢学の才はそれほどではないが、和歌の名人である)」と記されている。別称の「在五中将」は、在原氏の五男であったことによる。

◆書名の由来

『伊勢物語』の書名の由来は、古来諸説あるが、一説には、第69段の在原業平と想定される男が伊勢斎宮と恋に落ちる話が重要で中心をなす部分なので、この物語全体の名とした、また、本来はこの章段が冒頭にあったからとする説などがある。

なお、『伊勢物語』という書名の、文献上の確実な初出は『源氏物語』(「絵合」の巻)であり、作者紫式部の『伊勢物語』に対する高い評価が反映しているとみられる。

紫式部が『伊勢物語』から大きく影響を受け、また強く意識していたことは容易に察せられ、「若紫」の巻の北山の垣間見は、『伊勢物語』の初段の写しであることが古くから指摘されており、巻名そのものも初段の歌に由来しているとされる。昔男の「色好み」「 恋の雅」も光源氏に受け継がれている。

和歌一覧 ①

春日野の 若紫の すりごろも しのぶの乱れ かぎりしられず

陸奥の しのぶもぢ摺り 誰ゆゑに 乱れそめにし 我ならなくに

第2段

起きもせず 寝もせで夜を 明かしては 春のものとて 眺め暮しつ

第3段

思ひあらば 葎の宿に ねもしなむ ひじきのものには 袖をしつつも

第4段

月やあらぬ 春や昔の 春ならぬ わが身は一つ もとの身にして

第5段

人知れぬ わが通ひ路の 関守は 宵々ごとに うちも寝ななむ

第6段

白玉か なにぞと人の 問ひし時 露とこたへて 消えなましものを

第7段

いとどしく 過ぎ行く方の 恋しきに うらやましくも かへる浪かな

第8段

信濃なる 浅間の嶽に たつ煙 をちこち人の 見やはとがめぬ

第9段

唐衣 きつつ馴にし つましあれば はるばる来ぬる 旅をしぞ思ふ

駿河なる 宇津の山辺の うつつにも 夢にも人に 逢はぬなりけり

時しらぬ 山は富士の嶺 いつとてか 鹿の子まだらに 雪の降るらむ

名にしおはば いざこと問はむ 都鳥 わが思ふ人は ありやなしやと

第10段

みよし野の たのむの雁も ひたぶるに 君が方にぞ 寄ると鳴くなる

わが方に 寄ると鳴くなる みよし野の たのむの雁を いつか忘れむ

第11段

忘るなよ ほどは雲居に なりぬるとも 空ゆく月の めぐりあふまで

第12段

武蔵野は 今日はな焼きそ 若草の つまもこもれり われもこもれり

第13段

武蔵鐙を さすがにかけて 頼むには 問はぬもつらし 問ふもうるさし

問へば言ふ 問はねば恨む 武蔵鐙 かかる折にや 人は死ぬらむ

第14段

なかなかに 恋に死なずは 桑子にぞ なるべかりける 玉の緒ばかり

夜も明けば きつにはめなで くた鶏の まだきに鳴きて せなをやりつる

栗原の あねはの松の 人ならば 都のつとに いざといはましを

第15段

しのぶ山 しのびて通ふ 道もがな 人の心の 奥も見るべく

第16段

手を折りて あひ見しことを 数ふれば 十といひつつ 四つはへにけり

年だにも 十とて四つは 経にけるを いくたび君を 頼み来ぬらむ

これやこの 天の羽衣 むべしこそ 君が御衣と 奉りけれ

秋や来る 露やまがふと 思ふまで あるは涙の 降るにぞありける

第17段

あだなりと 名にこそたてれ 桜花 年にまれなる 人も待けり

今日来ずは 明日は雪とぞ 降りなまし 消えずはありとも 花と見ましや

第18段

紅に にほふはいづら 白雪の 枝もとををに 降るかとも見ゆ

紅に にほふがうへの 白菊は 折りける人の 袖かとも見ゆ

第19段

天雲の よそにも人の なりゆくか さすがに目には 見ゆるものから

天雲の よそにのみして 経ることは わが居る山の 風はやみなり

第20段

君がため 手折れる枝は 春ながら かくこそ秋の 紅葉しにけれ

いつの間に 移ろふ色の つきぬらむ 君が里には 春なかるらし

第21段

いでていなば 心かるしと 言ひやせむ 世のありさまを 人は知らねば

思ふかひ なき世なりけり 年月を あだに契りて 我や住まひし

人はいさ 思ひやすらむ 玉かづら 面影にのみ いとど見えつつ

今はとて 忘るる草の たねをだに 人の心に まかせずもがな

忘草 植ふとだに聞く ものならば 思ひけりとは 知りもしなまし

忘るらむ と思ふ心の うたがひに ありしよりけに ものぞかなしき

中空に 立ちゐる雲の あともなく 身のはかなくも なりにけるかな

第23段

筒井つの 井筒にかけし まろがたけ 過ぎにけらしな 妹見ざる間に

くらべこし ふりわけ髪も 肩過ぎぬ 君ならずして 誰かあぐべき

風吹けば 沖つ白浪 龍田山 夜半にや君が ひとり越ゆらむ

君があたり 見つつを居らむ 生駒山 雲な隠しそ 雨は降るとも

君来むと 言ひし夜毎に 過ぎぬれば 頼まぬものの 恋ひつつぞ経る

第24段

あらたまの 年の三年を 待ちわびて 新枕すれ ただ今宵こそ

梓弓 ま弓つき弓 年を経て わがせしがごと うるはしみよせ

梓弓 引けど引かねど 昔より 心は君に 寄りにしものを

あひ思はで 離れぬる人を とどめかね わが身は今ぞ 消え果てぬめる

第25段

秋の野に 笹分けし朝の 袖よりも あはで寝る夜ぞ ひぢまさりける

みるめなき わが身を浦と 知らねばや 離れなで海人の 足たゆく来る

第26段

思ほえず 袖にみなとの 騒ぐかな もろこし舟の 寄りしばかりに

第27段

我ばかり もの思ふ人は またもあらじと 思へば水の 下にもありけり

水口に われや見ゆらむ 蛙さへ 水の下にて もろ声に鳴く

第28段

などてかく あふごかたみに なりにけむ 水漏らさじと 結びしものを

第29段

花に飽かぬ なげきはいつも せしかども 今日のこよひに 似る時はなし

第30段

あふことは 玉の緒ばかり おもほえて らき心の ながく見ゆらむ

第31段

つみもなき 人をうけへば 忘草 おのがうへにぞ 生ふといふなる

第32段

古の しづのをだまき くりかへし 昔を今に なすよしもがな

第33段

芦辺より みち来るしほの いやましに 君に心を 思ひますかな

こもり江に 思ふ心を いかでかは 舟さす棹の さして知るべき

第34段

いへばえに いはねば胸に 騒がれて 心ひとつに 嘆くころかな

第35段

玉の緒を 沫緒によりて むすべれば 絶えてののちも 逢はむとぞ思ふ

第36段

谷せばみ 峯まではへる 玉かづら 絶えむと人に わが思はなくに

第37段

我ならで 下紐解くな 朝顔の 夕影待たぬ 花にはありとも

ふたりして 結びし紐を ひとりして あひ見るまでは 解かじとぞ思ふ

第38段

君により 思ひならひぬ 世の中は 人はこれをや 恋問いふらむ

ならはねば 世の人ごとに なにをかも 恋とはいふと 問ひし我しも

第39段

出でていなば かぎりなるべみ ともしけち 年へぬるかと なく声を聞け

いとあはれ なくぞ聞ゆる ともしけち 消ゆるものとも 我は知らずな

第40段

いでていなば 誰か別れの かたからぬ ありしにまさる けふは悲しも

第41段

紫の 色濃き時は めもはるに 野なる草木ぞ わかれざりける

第42段

出でて来し あとだに未だ かはらじを 誰が通ひ路と 今はなるらむ

第43段

ほととぎす 汝が泣く里の あまたあれば なほ疎まれぬ 思ふものから

名のみたつ しでの田長は けさぞ鳴く 庵あまた 疎まれぬれば

いほり多き しでの田長は なほ頼む わが住む里に 声し絶えずは

第44段

いでてゆく 君がためにと脱ぎつれば 我さへもなく なりぬべきかな

第45段

行く蛍 雲の上まで いぬべくは 秋風吹くと 雁に告げこせ

暮れがたき 夏のひぐらし ながむれば そのこととなく ものぞ悲しき

第46段

目離るとも おもほえなくに 忘らるる 時しなければ 面影にたつ

第47段

大幣の ひく手あまたに なりぬれば 思へどこそ 頼まざりけれ

大幣と 名にこそたてれ 流れても つひによる瀬は ありといふものを

第48段

今ぞ知る 苦しきものと 人待たむ 里をば離れず 訪ふべかりけり

第49段

うら若み 寝よげに見ゆる 若草を 人の結ばむ ことをしぞ思ふ

初草の などめづらしき 言の葉ぞ うらなくものを 思ひけるかな

第50段

鳥の子を 十づつ十は 重ぬとも 思はぬ人を おもふものかは

朝露は 消え残りても ありぬべし 誰かこの世を 頼みはつべき

吹く風に 去年の桜は 散らずとも あな頼みがた 人の心は

ゆく水に 数かくよりも はかなきは 思はぬ人を 思ふなりけり

ゆく水と 過ぐるよはひと 散る花と いづれ待ててふ ことを聞くらむ

第51段

植ゑしうゑば 秋なき時や 咲かざらむ 花こそ散らめ 根さへ枯れめや

第52段

菖蒲刈り 君は沼にぞ まどひける 我は野に出でて かるぞわびしき

第53段

いかでかは 鶏の鳴くらむ 人しれず 思ふ心は まだ夜ぶかきに

第54段

行きやらぬ 夢路を頼む たもとには 天つ空なる 露やおくらむ

第55段

思はずは ありもすめらど 言の葉の をりふしごとに 頼まるるかな

第56段

わが袖は 草の庵に あらねども 暮るれば露の 宿りなりけり

第57段

恋ひわびぬ あまの刈る藻に 宿るてふ われから身をも くだきつるかな

第58段

荒れにけり あはれいく世の 宿なれや 住みけむ人の おとづれもせぬ

葎おひて 荒れたる宿の うれたきは かりにも 鬼の集くなり

うちわびて 落穂ひろふと きかませば 我も田面に ゆかましものを

第59段

住わびぬ 今はかぎりと 山里に 身をかくすべき 宿をもとめてむ

わが上に 露ぞ置くなる 天の河 門渡る船の かいのしづくか

第60段

さつき待つ 花橘の 香をかげば 昔の人の 袖の香ぞする

第61段

染河を 渡らむ人の いかでかは 色になるてふ ことのなからむ

名にし負はば あだにぞあるべき たはれ島 浪の濡れ衣 着るといふなり

第62段

いにしへの にほひはいづら 桜花 こけるからとも なりにけるかな

これやこの 我にあふみを のがれつつ 年月経れど まさり顔なき

第63段

百歳に 一歳たらぬ つくも髪 われを恋ふらし おもかげに見ゆ

さむしろに 衣かたしき 今宵もや 恋しき人に 逢はでのみ寝む

第64段

吹く風に わが身をなさば 玉すだれ ひま求めつつ 入るべきものを

取りとめぬ 風にはありとも 玉すだれ 誰が許さば かひもとむべき

第65段

思ふには 忍ぶることぞ 負けにける 逢ふにしかへば さもあらばあれ

恋せじと 御手洗川に せしみそぎ 神はうけずも なりにけるかな

あまの刈る 藻にすむ虫の 我からと 音をこそなかめ 世をばうらみじ

さりともと 思ふらむこそ 悲しけれ あるにもあらぬ 身を知らずして

いたづらに 行きては来ぬる ものゆゑに 見まくほしさに いざなはれつつ

第66段

難波津を けさこそみつの 浦ごとに これやこの世を 海わたる舟

第67段

昨日けふ 雲のたちまひ かくろふは 花のはやしを 憂しとなりけり

第68段

雁鳴きて 菊の花さく 秋はあれど 春のうみべに 住吉の浜

第69段

君やこし 我や行きけむ おもほえず 夢かうつつか 寝てか醒めてか

かきくらす 心の闇に まどひにき 夢現とは こよひ定めよ

かち人の 渡れどぬれぬ 江にしあれば またあふさかの 関は越えなむ

第70段

みるめかる かたやいづこぞ 棹さして われに教へよ あまの釣舟

(次頁へ続く)

六歌仙

文屋康秀

小野小町

喜撰法師

僧正遍昭

在原業平

大伴黒主

貫之による批評は、たとえば文屋康秀に対しては「詞はたくみにて、そのさま身におはず」(言葉の使い方は巧みだが、歌の内容と合っていない)、小野小町に対しては「いにしへの衣通姫の流れなり。あはれなるやうにて強からず」(昔の衣通姫の流れであり、趣深いものの強さがない)、僧正遍昭に対しては「歌のさまは得たれども誠すくなし」(歌の姿は会得しているが、真実味が少ない」などとなっています。

(紀貫之)

【PR】