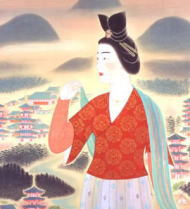

額田王が春秋の優劣を論じた歌

巻第1-16

| 冬こもり 春さり来れば 鳴かざりし 鳥も来(き)鳴きぬ 咲かざりし 花も咲けれど 山を茂(し)み 入りても取らず 草深み 取りても見ず 秋山の 木の葉を見ては 黄葉(もみち)をば 取りてぞ偲(しの)ふ 青きをば 置きてぞ嘆く そこし恨めし 秋山ぞわれは |

【意味】

春がやってくると、冬の間鳴かなかった鳥もやって来て鳴きます。咲かなかった花も咲いていますが、山の木々が茂っているので分け入って花を手に取ることもできず、草が深いので折り取って見ることもできません。一方、秋山の木の葉を見ると、紅葉したのを取って美しいと思い、まだ青いのはそのままにして紅葉を心待ちにして嘆息します。その点こそが残念ですが、秋の山のほうが優れていると私は思います。

【説明】

大津宮の時代の作品で、題詞には次のようにあります。高殿における盛大な漢詩の雅宴の座において、「天智天皇が、内大臣の藤原鎌足(中臣鎌足)におことばを下し、『春の山に咲き乱れる花々と、秋の山の彩りと、どちらの方が優れているか』とお尋ねになったとき、額田王が和歌で判定した」。詩宴の場での即興の歌とされています。天智天皇は中国文化の導入に積極的で、当時は漢詩文が多く作られましたが、ここの題詞には、「歌」で「判」ったのだとわざわざ記されています。春秋の美をとりあげ、その優劣を述べたものは、わが国ではこの歌が初めてとされ、この発想も、中国文化の積極的な摂取の中から生まれてきたもののようです。

「冬こもり」の原文「冬木成」は、冬木が芽を出し茂る意で、「春」に掛かる枕詞。「春さり来れば」は、春がやって来ると。古語の「去る」は「行ってしまう」のほかに「やって来る」の意も表しました。「山を茂み」の「・・・を~み」は、・・・が~なので。「取らず」は、折り取らず。「そこし恨めし」の前の「し」は、強意の副助詞。額田王は、はじめ春を礼賛したかと思うと、花を手に取ることができないのに不満を残し、次に秋の黄葉を賞美したかと思うと、まだ青い葉には恨みを投げかけ、それぞれの一長一短を指摘、そして最後にきっぱりと秋山が優れているといっています。もっと言えば、春に関しては肯定と否定をそれぞれ5・7の2聯(れん)ずつ、秋に関しては肯定と否定を1聯ずつを宛てるなど、聴者の心理を考慮し、表現の緩急を心得た巧みな構成になっています。

おそらくこの歌の前に、何人かの男性たちが歌を披露したのでしょう。そして、春派と秋派に分かれた人々が、額田王の歌による判定に聞き入ったのではないでしょうか。双方への配慮を見せながらも、結局、何の根拠も示さず、ただ「秋の山が好きなのです、私は」といきなり主観的な意見として締めくくったのは、それぞれにしこりを残すことなく、何ともご愛嬌なところではないでしょうか。結句の「秋山ぞわれは」を述べる前には、おそらくやや間があったのでしょう。万葉学者の犬養孝はこの結句を、「迷いの心情の究極的爆発である」と表現しています。これを聞いた周りの人たちのどっと湧き起こる笑いが目に浮かぶようです。

一方、国文学者の青木生子は、この春秋争いの歌について、女を武器として課題に応えてみせた、額田個人の力価を発揮した作であるとして、次のように述べています。「背後に、ジェンダー的な意味合いの女性性すらここにうかがえなくはない。・・・春秋双方の肯定、否定にゆらぎ、迷い、ゆきつ戻りつ決めかねる過程は、男を選ぶ立場にある女が、あれこれと相手方をじらし、引き寄せる魅惑のしぐさをあたかも思わせる。それは聴衆を前に巧まれた女の媚態表現でありはしなかったか」。たいへん興味深い見解であると思います。

また、この歌で天智を春にたとえ、天武を秋にたとえて、天武がよいといったと捉える見方もあり、正岡子規は次のように述べています。「此歌、秋山を以て春山にまされりと判断はすれど、其のまされりとする理由は少しも分からず。或は思ふ、天智天武両帝同じ思ひを額田王にかけ給ひきと聞けば、此歌も暗に春山を天智帝に比し秋山を天武帝に比し、此時いまだ志を得られざる天武帝をひそかになつかしく思ふ旨を言ひいでられたるには非るか」。しかし一方では、天智天皇は秋山の彩りに心を寄せており、額田王はそのことをいち早く察知してこの歌を作ったのかもしれないとの見方もあります。

なお、現代では「紅葉」が一般的ですが、『万葉集』では殆どの場合「黄葉」と書かれています。これは、古代には黄色く変色する植物が多かったということではなく、中国文学に倣った書き方だと考えられています。さらに「もみじ」ではなく「もみち」と濁らずに発音していたようで、葉が紅や黄に変色する意味の動詞「もみつ」から生まれた名だとされます。また、紅葉の秋、実りの秋は、古来、日本人が最も愛した季節だったらしく、『万葉集』の季節歌では、秋の歌が最も多くなっています。

近江朝時代の漢詩

わが国での漢詩の制作は近江朝に始まり、大友皇子や大津皇子らによって、宮廷における侍宴応詔詩が中心に作られました。また、六朝詩の影響を受けて詠物詩が現れ、漢字が各人に与えられて、その漢字を使い、かつ、韻を踏んで漢詩を作る「探韻」と呼ばれる宴が催されました。上代の漢詩集『懐風藻』では、五言詩が圧倒的に多く、平仄の整っていないものが多く見られます。

万葉人の季節感

春(1~3月)

アシビ・ウメ・カタタゴ・ツバキ・サクラ・サワラビ・スミレ・モモ・ヤナギ・ヤマブキ・ウグイス・キザシ・サワラビ・春雨・霞

夏(4~6月)

アヤメグサ・ウノハナ・カキツバタ・チガヤ・ツキクサ・ツツジ・ネム・ハマユウ・フジ・ユリ・ワスレグサ・ヒグラシ・ホトトギス

秋(7~9月)

アサガオ・アシ・オバナ・オミナエシ・クズ・サネカズラ・ツルハミ・ナデシコ・ハギ・モミジ・シカ・秋風・時雨・七夕

冬(10~12月)

サカキ・ササ・タチバナ・マツ・ヤマタチバナ・雪・霜・新年

【PR】

|

古典に親しむ

万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |

バナースペース

【PR】

額田王について

また額田王の出生地に関しても、大和国平群郡額田郷(現在の奈良県大和郡山市付近)、出雲国意宇郡(現在の島根県東部)など、諸説あります。

関連ページ

【PR】