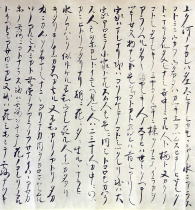

方丈記

処世の不安

すべて世の中のありにくく、わが身と栖(すみか)との、はかなく、あだなるさま、またかくのごとし。いはんや、所により、身のほどに従ひつつ、心を悩ます事は、あげて数ふべからず。

もし、おのれが身、数ならずして、権門(けんもん)の傍らに居(を)るものは、深く喜ぶ事あれども、大きに楽しむにあたはず。嘆き切(せち)なる時も、声をあげて泣く事なし。進退(しんだい)安からず、起居(たちゐ)につけて、恐れをののくさま、例へば、雀(すずめ)の鷹(たか)の巣に近づけるがごとし。もし、貧しくして、富める家の隣に居(を)るものは、朝夕、すぼき姿を恥ぢて、へつらひつつ出で入る。妻子・僮僕(どうぼく)の羨(うらや)める様を見るにも、福家(ふけ)の人のないがしろなる気色(けしき)を聞くにも、心(こころ)念々(ねんねん)に動きて、時として安からず。もし、狭(せば)き地に居(を)れば、近く炎上(えんじやう)ある時、その災(さい)を逃(のが)るる事なし。もし、辺地にあれば、往反(わうばん)わづらひ多く、盗賊の難(なん)甚(はなは)だし。また、勢ひあるものは、貪欲(とんよく)深く、独り身なるものは人に軽(かろ)めらる。財(たから)あれば恐れ多く、貧しければ恨み切(せつ)なり。人を頼めば、身、他の有(いう)なり。人をはぐくめば、心、恩愛につかはる。世に従へば、身、苦し。従はねば、狂(きやう)せるに似たり。いづれの所を占めて、いかなる業(わざ)をしてか、しばしもこの身を宿し、たまゆらも心を休むべき。

【現代語訳】

総じて世の中が生きにくく、わが身と住みかとが頼りなくはかない様子は、これまで述べてきたとおりだ。まして、住んでいる場所の違いによってそれぞれに心を悩ませることは、いちいち数え上げられるものではない。

もしも自分の身が取るに足らない身分で、官位の高い権力者のそばに住んでいる者があったとしたら、深い喜び事があっても大いに楽しむことはできない。また、悲しくてならない事があっても、大声をあげて泣くわけにはいかない。立ち居ふるまいも気安くできず、何をするにも隣家に対しびくびくしているのは、たとえていえば雀が鷹の巣に近づいたようなものだ。また、もしも貧乏で金持ちの家の隣に住む者があるとすれば、明けても暮れてもみすぼらしい自分の姿を恥じて、こびへつらいながら自分の家を出入りするようになる。自分の妻子や召使いたちが隣家を羨むさまを見るにつけても、また金持ちの家の者がこちらを無視して軽蔑している気配を聞くにつけても、そのたびにの心が動揺して少しの間も心が安らかにならない。もしも人家がひしめく狭い土地に住んでいれば、近所に火事が起こると難を免れることはできない。もしもへんぴな土地に住んでいれば、都への行き来に苦労が多く、盗賊にあう心配も多くなる。また、権勢のある者はあくまで欲が深く、頼る人が少なく勢力のない者は人に軽蔑される。財産があると心配が多く、貧しいと恨み心が強い。他人を頼りにすると、自分の身は他人の所有物となる。人の世話をすると、愛情を注ぐのに気苦労する。世間の習慣に従うと、身が窮屈になる。従わないと狂人と見られる。いったい、どんな場所に住んでどんな仕事をしたら、少しの間でもこの身を安住させ、心を休めることができるのだろうか。

↑ ページの先頭へ

出家遁世

わが身、父方(ちちかた)の祖母(おほば)の家を伝へて、久しくかの所に住む、その後、縁(えん)欠けて身(み)衰(おとろ)へ、しのぶかたがたしげかりしかど、つひに跡とむる事を得ず、三十(みそぢ)余りにして、さらにわが心と、一つの庵(いほり)を結ぶ。これをありし住まひに並ぶるに、十分(じふぶ)が一なり。ただ、居屋(ゐや)ばかりを構(かま)へて、はかばかしく屋を造るに及ばず。わづかに築地(ついひぢ)を築(つ)けりといへども、門(かど)を建つるたづきなし。竹を柱として、車を宿(やど)せり。雪降り、風吹くごとに、危ふからずしもあらず。所、河原近ければ、水の難も深く、白波(はくば)の恐れもさわがし。

すべて、あられぬ世を念じ過ぐしつつ、心を悩ませる事、三十余年なり。その間、折々(をりをり)のたがひめに、おのづから短き運を悟りぬ。すなはち、五十(いそぢ)の春を迎へて、家を出(い)で、世を背(そむ)けり。もとより妻子なければ、捨てがたきよすがもなし。身に官禄(くわんろく)あらず、何につけてか、執(しふ)を留(とど)めん。むなしく大原山(おほはらやま)の雲に伏して、また五(いつ)かへりの春秋(はるあき)をなん経(へ)にける。

【現代語訳】

わが身は、はじめ父方の祖母の家屋敷を引き継いで、長らくそこに住んでいた。その後、家と縁が切れ、身は落ちぶれてしまい、懐かしい思い出は数多くあったが、とうとう住み続けることもできずに、三十歳を過ぎて新たに思い立って一つの庵を構えた。これは以前の住まいと比べれば十分の一の大きさだった。ただ自分が起居するだけのもので、しっかりした家屋を造ったのではなかった。何とか土塀だけは築いたが、門を建てるだけの資力がなかった。竹を柱として、中に牛車を入れておいた。こんなふうだから、雪が降り、風が吹くたびに倒れる心配をしなければならない。場所が賀茂川の河原に近いため、洪水の危険もあるし、盗賊に襲われる心配も多かった。

こうして、生きにくいこの世を我慢しながら過ごしてきて、心を悩ませながら三十余年が過ぎた。その間、折々のつまずきを経て、よくよく自分のはかない運命を悟った。そこで、五十歳の春を迎えたのを機に、出家して俗世間を離れた。もともと妻子はなく、捨てがたい身寄りもない。また官位や俸禄もないので、何に執着があろうか。そうしてむなしく大原山の雪深い山中に住んで、さらに五度の春秋を経てしまった。

(注)白波・・・盗賊の蔑称。

【PR】

↑ ページの先頭へ

方丈の庵

(一)

ここに、六十(むそじ)の露(つゆ)消えがたに及びて、さらに末葉(すゑば)の宿りを結べることあり。言はば、旅人の一夜(ひとよ)の宿を造り、老いたる蚕(かひこ)の繭(まゆ)を営むがごとし。これを中ごろの栖(すみか)に並ぶれば、また、百分が一に及ばず。とかく言ふほどに、齢(よはひ)は歳々(としどし)に高く、栖は折々に狭(せば)し。その家の有様、世の常にも似ず。広さはわづかに方丈(はうぢやう)、高さは七尺が内(うち)なり。所を思ひ定めざるがゆゑに、地を占めて造らず。土居(つちゐ)を組み、うちおほひを葺(ふ)きて、継ぎ目ごとに掛け金を掛けたり。もし心にかなはぬ事あらば、やすく他へ移さんがためなり。その改め造る事、いくばくの煩(わづら)ひかある。積むところ、わづかに二両、車の力を報(むく)ふほかには、さらに他の用途(ようどう)いらず。

いま、日野山(ひのやま)の奥に跡(あと)を隠して後(のち)、東に三尺余りの庇(ひさし)をさして、柴折りくぶるよすがとす。南に竹の簀子(すのこ)を敷き、その西に閼伽棚(あかだな)を作り、北に寄せて、障子を隔てて阿弥陀(あみだ)の絵像(ゑざう)を安置し、そばに普賢(ふげん)を掛け、前に法華経(ほけきやう)を置けり。東の際(きは)に蕨(わらび)のほどろを敷きて、夜の床(ゆか)とす。未申(ひつじさる)に竹の吊棚(つりだな)を構へて、黒き皮籠(かはご)三合を置けり。すなはち、和歌・管弦・往生要集(わうじやうえうしふ)ごときの抄物(せうもつ)を入れたり。傍らに琴、琵琶(びは)おのおの一張を立つ。いはゆる、折琴(をりごと)、継(つぎ)琵琶、これなり。仮の庵(いほり)のありやう、かくのごとし。

【現代語訳】

さて、六十歳の露命も消えようとする頃になって、新たに晩年を過ごす住まいを構えることとなった。たとえて言うなら、旅人が一晩の宿を作り、老いた蚕が最後の繭をつくるようなものだ。この庵は、壮年のころの住まいに比べると百分の一にも及ばない。あれこれ言っているうちに歳を一年一年重ね、住まいは移るごとにだんだん狭くなる。しかもこの家の様子は、世間一般のものとは似ても似つかない。広さはやっと一丈四方で、高さは七尺にも満たない。どこに住むと思い定めて住みたいわけではないから、土地を買って作りはしない。土台を組み、簡単な屋根を葺いて、材木の継ぎ目に掛け金を掛けただけだ。もし気に入らないことがあれば、容易に他の場所へ移そうとするためだ。これなら建て直しにどれほどの手数がかかろうか。車に積んでも二台で足り、車の手間賃のほかには少しも費用がかからない。

今、この住居によって日野山の奥に隠れ住むようになってから、庵の東に三尺あまりの庇を張り出し、その下で柴を折りくべて炊事をする場所とした。南側には竹の簀の子を敷いて、西側に閼伽棚を作り、北には衝立(ついたて)を隔てて阿弥陀の絵像を安置し、そのそばに普賢菩薩の絵像を掛けて、経机には法華経を置いてある。東の端には伸びた蕨の穂が開いたのを敷いて夜の寝床にしている。南西の角には竹のつり棚を作って、黒い皮製のつづらを三つ置いてある。その中には、和歌・管弦に関する書、往生要集というような注釈書を入れてある。そのそばに琴、琵琶それぞれ一張を立ててある。世に言う折琴、継琵琶がこれである。仮の庵の有様はこのようなものだ。

(注)閼伽棚・・・仏に供える水や花、仏具などを載せる棚。

(注)蕨のほどろ・・・蕨の穂の伸びすぎてほうけたもの。

(注)折琴・・・折りたたみのできる琴。

(注)継琵琶・・・柄が取り外しできる琵琶。

(二)

その所のさまを言はば、南に懸樋(かけひ)あり、岩を立てて水を溜めたり。林、軒(のき)近ければ、爪木(つまぎ)を拾ふに乏(とも)しからず。名を外山(とやま)といふ。まさきのかづら、跡を埋(うづ)めり。谷しげけれど、西晴れたり。観念のたより、無きにしもあらず。

春は、藤波(ふじなみ)を見る。柴雲(しうん)のごとくして、西方(さいはう)に匂(にほ)ふ。夏は、ほととぎすを聞く。語らふごとに死出の山路を契る。秋は、ひぐらしの声、耳に満てり。うつせみの世を悲しむかと聞こゆ。冬は、雪をあはれぶ。積もり消ゆるさま、罪障(ざいしやう)にたとへつべし。もし念仏もの憂(う)く、読経(どきやう)まめならぬ時は、自ら休み、自ら怠る。妨(さまた)ぐる人もなく、また恥づべき人もなし。ことさらに無言をせざれども、独り居れば、口業(くごふ)を修めつべし。必ず禁戒(きんかい)を守るとしもなくとも、境界(きやうがい)なければ、何につけてか破らん。

もし、跡の白波にこの身を寄する朝(あした)には、岡の屋に行き交ふ船を眺めて、満沙弥(まんしやみ)が風情を盗み、もし桂(かつら)の風、葉を鳴らす夕べには、尋陽(じんやう)の江(え)を思ひやりて、源都督(げんととく)の行ひを習ふ。もし余興あれば、しばしば松の響きに秋風楽(しうふうらく)をたぐへ、水の音に流泉(りうせん)の曲を操(あやつ)る。芸はこれ拙(つた)なけれども、人の耳を喜ばしめんとにはあらず。独り調べ、独り詠じて、自ら情(こころ)を養ふばかりなり。

【現代語訳】

その辺りの様子を言うならば、南に懸樋があり、そこに岩を立てて水を溜めてある。林が家の間近にあるので、薪(たきぎ)にする折れ枝を拾うのに不自由はしない。この辺りの地名は外山という。まさきのかずらが繁って、道を覆い隠している。谷には木がこんもりと繁っているが、西の方は開けて見晴らしがよい。阿弥陀如来の西方浄土のさまを念じるには好都合にできている。

春には藤の花を眺める。極楽往生すれば西方に現れるという紫雲のようであり、西方に咲きにおう。夏にはほととぎすの鳴き声を聞く。彼らと語り合うたび、死出の山路の道案内をしてくれるようにと約束する。秋にはひぐらしの声が耳じゅうに満ちあふれる。その声は、はかないこの世を悲しんでいるようにも聞こえる。冬には雪をしみじみと眺める。雪が積もっては消える様は、怠け心で心に積もり、改心して消えていく罪障にたとえられるようだ。もし念仏に気が進まず読経に集中できないときは、自分で勝手に休み、勝手に怠ける。それを妨げる人もいないし、恥ずかしく思うような相手もいない。わざわざ無言の行をしているわけではないが、たった一人なので口の災いを招くこともない。必ずしも仏の禁戒を守ってはいないが、そもそも禁戒を破るような環境がないので、何によって破ることがあろうか。

もし船が通った跡に立つ白波にわが身を思いくらべる朝であれば、宇治川ぞいの岡の屋を行き交う船を眺め、沙弥満誓の風流を真似て歌を詠み、もしまた、桂の木を吹く風が葉を鳴らす夕べであれば、白楽天が琵琶の音色に耳を傾けたという尋陽江を思い浮かべ、源都督が琵琶を弾じたのをまねる。それでも興趣が尽きなければ、たびたび松風の音に合わせて琴で「秋風楽」を弾き、水の音に合わせて「流泉」の曲を奏する。腕前はつたたないが、人に聞かせて喜ばせようとするものではない。一人で琵琶を弾じ、一人で歌って、自らの心を慰めるだけだ。

(注)観念のたより・・・落日を見て西方浄土を思い浮かべること。

(注)まさきのかづら・・・常緑のつる草の総称。

(注)源都督・・・琵琶の名人だった源経信(みなもとのつねのぶ)のこと。「都督」は太宰帥(だざいのそつ)の唐名。

↑ ページの先頭へ

麓に一つの柴の庵あり

また、ふもとに、ひとつの柴(しば)の庵(いほり)あり。すなはち、この山守(やまもり)が居(を)る所なり。かしこに、小童(こわらは)あり。ときどき来たりて、あひ訪(とぶら)ふ。もし、つれづれなる時は、これを友として、遊行(ゆぎやう)す。かれは十歳、これは六十(むそぢ)。その齢(よはひ)、事(こと)のほかなれど、心を慰(なぐさ)むる事、これ同じ。

或いは、茅花(つばな)を抜き、岩梨(いはなし)をとり、零余子(ぬかご)を盛り、芹(せり)を摘む。或いは、すそわの田居(たゐ)にいたりて、落穂(おちぼ)を拾ひて、穂組(ほぐみ)をつくる。もし、日うららかなれば、峰(みね)によぢのぼりて、遥かに故郷(ふるさと)の空を望(のぞ)み、木幡山(こはたやま)、伏見(ふしみ)の里(さと)、鳥羽(とば)、羽束師(はつかし)を見る。勝地(しようち)は主(ぬし)なければ、心を慰(なぐさ)むるに障(さは)りなし。歩(あゆ)み煩(わづら)ひなく、心遠く至る時は、これより峰(みね)続き、炭山(すみやま)を越え、笠取(かさとり)を過ぎて、或いは岩間(いはま)に詣(まう)で、或いは石山(いしやま)を拝(をが)む。もしはまた、粟津(あはづ)の原を分けつつ、蝉歌(せみうた)の翁(おきな)が跡(あと)を訪(とぶら)ひ、田上河(たなかみがは)を渡りて、猿丸大夫(さるまろまうちぎみ)が墓(はか)を尋(たづ)ぬ。帰るさには、折(をり)につけつつ、桜を狩り、紅葉(もみぢ)をもとめ、蕨(わらび)を折り、木(こ)の実を拾ひて、かつは仏に奉(たてまつ)り、かつは家土産(いへづと)とす。

もし、夜(よ)静かなれば、窓の月に故人をしのび、猿の声に、袖(そで)をうるほす。草むらの蛍(ほたる)は、遠く槙(まき)の島の篝火(かがりび)にまがひ、暁(あかつき)の雨は、おのづから木の葉吹く嵐に似たり。山鳥(やまどり)の、ほろほろと鳴くを聞きても、父か母かと疑ひ、峰(みね)の鹿(かせぎ)の近く馴(な)れたるにつけても、世に遠ざかるほどを知る。或いはまた、埋(うづ)み火(び)をかきおこして、老いの寝覚めの友とす。恐ろしき山ならねば、梟(ふくろふ)の声をあはれむにつけても、山中(やまなか)の景気(けいき)、折につけて尽くる事なし。いはんや、深く思ひ、深く知らん人の為には、これにしも限るべからず。

【現代語訳】

また、山の麓に一つ、柴で葺いた庵がある。これは、この山の番人が住んでいる所である。そこに小さな男の子がいて、時々私のところへ顔を見せにやって来る。用事のない時は、この子を友として山野を遊び歩く。彼は十歳、こちらは六十。年齢差は大変なものだが、両者の楽しむ気持ちは同じである。

茅(ちがや)の花芽を抜いたり、岩梨(コケモモ)の実を採ったり、零余子をもぎ取ったり、芹を摘んだりする。あるいは、山すその田に行って落穂を拾い、神に供える穂組を作る。日のうららかな時は峰によじ登って遠く都の空を望み、木幡山、伏見の里、鳥羽、羽束師などの方角を見る。この絶景の場所に持ち主はないのだから、いくら楽しんでも差し障りはない。歩きやすく、心が遠くに惹かれる時は、ここから峰続きに炭山を越え、笠取を過ぎて、岩間寺に参詣することもあれば、石山寺を拝んだりする。また、粟津の原を踏み分けて、蝉丸の翁の旧跡を訪ねたり、田上川を渡って猿丸太夫の墓を訪ねたりする。帰り道には、季節ごとに、春なら桜を狩り、秋なら紅葉を求め、わらびを折り取り、木の実を拾って、仏への供え物にし、さらに家へ持って帰る土産にもなった。

もし夜が静かなら、窓から月を見て昔の友をしのんだ。猿の声に涙を流すこともあり、草むらの蛍は遠く槇の島で漁に焚くかがり火と見まがうほどだ。明け方に降る雨は木の葉吹く嵐と間違えそうになる。山鳥がほろほろと鳴くのを聞いて、あの世にいる父母の声かと耳を疑うこともあった。峰の鹿が警戒もせず近づいてきて馴れているのを見ても、世間から遠ざかった自分の生活を実感する。また、寒い冬の夜は、火鉢の灰の中の炭火をかきおこして、老いの寝覚めの友とする。深い山ではないので、梟の声も不気味には聞こえず、しみじみ聞き入ることができる。それにつけても、山の中の雰囲気は季節ごとに尽きることのない趣きがある。私のように無風流でなく物のあわれを知った人ならば、こんな程度ではないだろう。

(注)蝉歌の翁・・・蝉丸のこと。『小倉百人一首』に歌が載る歌人で、盲目の琵琶の名手。

(注)猿丸大夫・・・平安初期の伝説上の歌人。

【PR】

↑ ページの先頭へ

閑居の気味

(一)

おほかたこの所に住みはじめし時は、あからさまと思ひしかども、今すでに五年(いつとせ)を経たり。仮の庵(いほり)も、やや故郷(ふるさと)となりて、軒(のき)に朽葉(くちば)深く、土居(つちゐ)に苔(こけ)むせり。おのづから、事の便りに都を聞けば、この山に籠(こも)り居(ゐ)て後(のち)、やんごとなき人の隠れ給へるも、あまた聞こゆ。まして、その数ならぬたぐひ、尽くしてこれを知るべからず。たびたびの炎上に亡びたる家、またいくそばくぞ。ただ、仮の庵のみのどけくして、恐れなし。ほど狭しといへども、夜(よる)臥(ふ)す床あり、昼居る座あり。一身を宿すに不足なし。寄居(がうな)は小さき貝を好む。これ、事知れるによりてなり。みさごは荒磯(あらいそ)に居(ゐ)る。すなはち、人を恐るるが故(ゆゑ)なり。我また、かくのごとし。事を知り、世を知れれば、願はず、走(わし)らず、ただ静かなるを望みとし、憂へ無きを楽しみとす。

惣(すべ)て世の人の栖(すみか)を造るならひ、必ずしも事の為にせず。或いは妻子・眷属(けんぞく)の為に造り、或いは親昵(しんぢつ)・朋友(ほういう)のために造る。或いは主君・師匠および財宝・牛馬の為にさへ、これを造る。我、今、身のために結べり。人の為に造らず。故(ゆゑ)いかんとなれば、今の世の習ひ、この身の有様、ともなふべき人もなく、頼むべき奴(やつこ)もなし。たとひ、広く造れりとも、誰(たれ)を宿し、誰をか据(す)ゑん。それ、人の友とあるものは、富めるを尊(たふと)み、懇(ねんご)ろなるを先とす。必ずしも、情けあると、すなほなるとをば愛せず。ただ、糸竹(しちく)・花月(かげつ)を友とせんにはしかじ。人の奴(やつこ)たるものは、賞罰はなはだしく、恩顧(おんこ)あつきを先とす。さらに、はぐくみあはれむと、安く静かなるとをば願はず。ただわが身を奴婢(ぬひ)とするにはしかず。

【現代語訳】

だいたい、この所に住み始めたころは、一時的な仮の住まいと思っていたのだが、あれから既に五年を経ている。仮の庵もだんだん住み慣れた故郷のようになってきて、軒には朽葉が深く積もり、土台は苔むしてきている。京からの時々の風の便りに、この山に籠った後、高貴な人たちの多くが亡くなられたと聞いた。まして物の数にも入らない身分の人などは、数えきれないほど亡くなったのだろう。たびたびの火事で焼けた家も、またどれほどあるだろう。そういう中でただ、この仮の庵だけは、のどかで、恐れることもない。狭いといっても夜の寝床はあり、昼に座る場所もある。わが身一つ暮らすのに何の不足もない。ヤドカリは小さい貝を好んで宿とする。これは身の程をわきまえているからである。ミサゴは荒磯にいる。それは人を恐れるが故である。私もまた彼らと同じで、人生のはかなさを知り、世の実際を知っているから、欲張らず、あくせくせず、ただ心静かに生きることを望みとし、憂いのないことを楽しみとしている。

総じて、世の人が家を建てる目的は、必ずしも危難から身を守るという大事のためではなく、妻子や他の家族のために建てるのがふつうである。あるいは知人・友人に誇示するためだったり、あるいは主君や師匠のためだったり、さらには、財宝や牛馬のためにさえ家を建てる。私は今、ただ自分一人のために庵を結んだ。人のためではない。なぜならば、今の世の無常を見、隠者暮らしのわが身の境遇を顧みるに、一緒に暮らすべき家族もなく、頼むべき下僕もいないからだ。たとい広く造ったところで、誰を宿し、誰を住まわせるというのか。いったい友といわれるものは、まず金持ちでなければならず、そしてその人になれ親しむということでなければならず、必ずしも情に深く素直であることは必要とされていない。だから、ただ音楽や四季折々の風物を友とするほうがよほどいい。人の下僕になる者は、まず待遇がいいことを一番に思っており、慈愛深いとか、平穏であるとかを願っているわけではない。だから、ただ自分自身を自分の下僕としているほうが、ずっといい。

(二)

いかが奴婢(ぬひ)とするとならば、もしなすべき事あれば、すなはち、おのが身を使ふ。たゆからずしもあらねど、人を随(したが)へ、人を顧(かへり)みるより安し。もし、歩(あり)くべき事あれば、みづから歩む。苦しといへども、馬・鞍・牛・車と、心を悩ますにはしかず、今、一身を分かちて、二つの用をなす。手の奴(やつこ)、足の乗り物、よく我が心にかなへり。身、心の苦しみを知れれば、苦しむ時は休めつ、まめなれば、使ふ。使ふとても、たびたび過ぐさず。もの憂しとても、心を動かす事なし。いかにいはんや、常に歩き、常に働くは、養生(やうじやう)なるべし。なんぞ、いたづらに休み居(を)らん。人を悩ます、罪業(ざいごふ)なり。いかが、他の力を借るべき。衣食の類(たぐひ)、また同じ。藤の衣(ころも)、麻の衾(ふすま)、得(う)るにしたがひて、肌(はだへ)をかくし、野辺(のべ)のおはぎ、峰の木の実、わづかに命を継ぐばかりなり。人に交はらざれば、姿を恥づる悔いもなし。糧(かて)乏(とも)しければ、おろそかなる報(ほう)をあまくす。すべて、かやうの楽しみ、富める人に対して、言ふにはあらず。ただ、我が身一つにとりて、昔と今とをなぞらふるばかりなり。

おほかた、世を逃(のが)れ、身を捨てしより、恨みもなく、恐れもなし。命は天運にまかせて、惜しまず、いとはず。身は浮雲(ふうん)になずらへて、頼まず、まだしとせず。一期(いちご)の楽しみは、うたたねの枕の上にきはまり、生涯の望みは、折々の美景(びけい)に残れり。

それ三界(さんがい)は、ただ心一つなり。心、もし安からずは、象馬(ざうめ)・七珍(しつちん)もよしなく、宮殿・楼閣(ろうかく)も望みなし。今、寂しき住まひ、一間(ひとま)の庵(いほり)、みづからこれを愛す。おのづから都に出(い)でて、身の乞匈(こつがい)となれる事を恥づといへども、帰りてここに居(を)る時は、他の俗塵(ぞくぢん)に馳(は)する事をあはれむ。もし人この言へる事を疑はば、魚(いを)と鳥との有様を見よ。魚は水に飽かず、魚にあらざれば、その心を知らず。鳥は林を願ふ。鳥にあらざれば、その心を知らず。閑居(かんきよ)の気味(きび)も、また同じ。住まずして誰(たれ)か悟(さと)らん。

【現代語訳】

どのように自分を下僕にするかというと、もしなすべき事があれば自分の身を使う。面倒くさいのは確かだが、人を雇ったうえにあれこれ気を使うよりは気が楽だ。もし歩く必要があれば自ら歩く。苦しくても、やれ馬だ、鞍だ、牛だ、車だ、と心を悩ますよりはよっぽどましだ。今、わが身は二つの下僕を兼ねているのである。手の下僕、足の乗り物、これらはよくわが心にかなう。体は心の苦しみを知っているから、苦しむ時は休めつつ、元気な時は使う。使うといっても、度を過ごさないように。もの憂く仕事がしたくないといっても、それで気に病むことはない。それに、常に歩き、常に働くことは身の養生になる。どうして無駄に休んでいいことがあろう、体は動かすに限る。しかも、人を使ってその人を疲れさせるのは罪つくりなことだ。どうして他人の手を借りることがあろう。衣食などについてもまた同じである。藤の蔓で作った粗末な衣、麻で作った粗末な夜具など、手に入るもののだけで身をつつみ、野に生える嫁菜や山の木の実でわずかに命をつなぐばかりである。人づきあいがないので、みすぼらしい姿を恥じる悔いもない。食べ物が乏しければ、粗末な食事でもおいしく感じられる。すべて、このような楽しみは、富める人たちに対して言っているのではない。ただわが身一つのこととして、昔と今を比べてそう思うといっているに過ぎない。

だいたい、世を逃れ、出家してからというもの、人を恨むことも物を恐れることもなくなった。自分の命は天運にまかせているので、命を惜しんだり死を忌み嫌ったりしない。自分を浮雲と見なしているので、将来をあてにしたり現状に不満を抱いたりもしない。我が人生でいちばんの楽しみはうたた寝する枕の上にあり、生涯で最後の望みは四季折々の美景を味わうことである。

いったいこの世は、心の持ちよう一つである。心がもし安らかでなければ、象や馬、七つの珍しい宝などの財産があっても何にもならないし、宮殿楼閣であっても望みはない。今、自分はこうして寂しい山中のただ一間しかない庵にいるが、ここを愛している。たまたま都に出てわが身のみすぼらしい姿を恥じるといっても、帰ってみてここにいると、人々が俗世間の塵にまみれていることを憐れむのである。もし人が私の言っていることを疑うなら、魚と鳥とのありさまを見るがいい。魚は水に飽きない。魚でなければその心を知ることはできない。鳥は林にいることを願う。鳥でなければその心を知ることはできない。閑居の味わいもまた同じである。実際に住まないで誰が悟れようか。

(注)三界・・・仏教で、欲界・色界・無色界のこと。

(注)象馬・七珍・・・仏教で、貴重な財宝の意。

↑ ページの先頭へ

早暁の念仏

そもそも、一期(いちご)の月影(つきかげ)傾(かたぶ)きて、余算(よさん)の山の端(は)に近し。たちまちに三途(さんづ)の闇に向かはんとす。何の業(わざ)をかかこたんとする。仏の教へ給ふ趣(おもむき)は、事にふれて執心(しふしん)なかれとなり。今、草庵(さうあん)を愛するも、とがとす。閑寂(かんせき)に著(ぢやく)するも、障(さは)りなるべし。いかが要(えう)なき楽しみを述べて、あたら時を過ぐさん。

静かなる暁(あかつき)、このことわりを思ひ続けて、みづから心に問ひていはく、世を遁(のが)れて、山林にまじはるは、心を修めて、道を行はんとなり。しかるを、汝(なんぢ)、姿は聖人(ひぢり)にて、心は濁りに染(し)めり。栖(すみか)は、すなはち、浄名居士(じやうみやうこじ)の跡を汚(けが)せりといへども、保つところは、わづかに周利槃特(しゆりはんどく)が行ひにだに及ばず。もしこれ、貧賤(ひんせん)の報いのみづから悩ますか、はたまた、妄心(まうしん)の至りて、狂(きやう)せるか。その時、心さらに答ふる事なし。ただ、傍(かたは)らに舌根(ぜつこん)をやとひて、不請(ふしやう)の阿弥陀仏(あみだぶつ)、両三遍(りやうさんべん)申してやみぬ。

時に、建暦(けんりやく)の二年(ふたとせ)、三月(やよひ)のつごもりごろ、桑門(さうもん)の蓮胤(れんいん)、外山(とやま)の庵にして、これを記(しる)す。

【現代語訳】

さて、私の一生も、月が西に傾いて山際に近づくように残り少なくなった。たちまちのうちに死がやって来て、三途の闇に向かおうとしている。今さら何の愚痴も言うまい。仏がお教えになる趣意は何事にも執着してはならないということだ。そうすると、今、この草庵を愛するのも罪となる行いだ。世間を離れ、静かで寂しい庵の生活に執着するのもよくないのだ。どうして、役に立たない楽しみを述べ立てて無駄な時間を過ごしてよいものか。

静かな夜明け方にこの道理を思い続けて、みずからの心に問うて言ったことは、俗世間を逃れて山林に分け入って身を隠したのは、心を修養して仏道を修めようとするためだった。ところがお前は、姿は僧でありながら心は俗世間の欲に染まっている。住まいは、ほかならぬ浄名居士が方丈の庵に住んだというまねをしているが、仏の戒律を保っているとはいえ、どうやら悟りを開くことができなかった頃の周利槃特の行いにさえ及んでいない。もしやこれは前世の報いの貧賤が自分を悩ましているのか、はたまた迷いの心が気を狂わしているのか。その時、私の心は答えることができない。ただ、身近な舌を借りて、何の願いもない念仏を二、三度唱えたのみで終えてしまった。

時に、建暦二年三月の下旬、僧の蓮胤が、外山の庵でこれを書き記した。

(注)一期・・・一生。

(注)余算・・・残りの年齢。

(注)三途の闇・・・悪行を重ねた死者が落ちる地獄・餓鬼・畜生の三悪道。

(注)浄名居士・・・釈迦と同時代のインドの修行者。維摩詰(ゆいまきつ)。

(注)周利槃特・・・釈迦の弟子の一人。

(注)桑門・・・出家した人間。「沙門(しゃもん)」とも。

(注)蓮胤・・・鴨長明の法名。

(注)外山の庵・・・日野の外山にあった方丈の小家。

(注)現代語訳は、現代文としての不自然さをなくすため、必ずしも直訳ではない箇所があります。

|

古典に親しむ

万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |

バナースペース

【PR】

時代背景

長明の生まれた仁平3年(1155年)には、平清盛が平家一門の棟梁となり、4歳の年には保元の乱が、また7歳の年には平治の乱が起こり、さらに15歳の年には清盛が太政大臣となり、初めて武士が政権を握った。(ただし『方丈記』は、こうした政情には全く触れていない。)

そして、長明33歳の年には壇の浦の合戦で平家が滅亡、40歳の建久3年には源頼朝が征夷大将軍となり鎌倉に幕府を開いた。こうした争乱に加えて、『方丈記』に記されているような、安元の大火などの災害や竜巻、地震などの天変地異も相次ぎ、飢饉が起こるなど世の中がますます混乱した時代だった。

こうした背景からか、世は衰退して災いや戦乱が相次いでくると信じられた「末法思想」が広まり、世の中に対する人々の価値観が大きく変わっていった。世の中にあるすべての存在は変化するものであり、不変、不滅のものはないという「無常観」が民衆に浸透していった時代でもある。

三大随筆の比較

1002年に成立。作者は清少納言。「山は」「川は」などの類聚的な段、自然と人事についての随想的な段、宮仕え中に体験・見聞した日記・自伝的な段などの諸段からなる。自然や人生の美をとらえようとする精神にあふれ、「をかし」の文学と呼ばれる。体言止め・連体形止め・省略などを用いた簡潔な文章で、ほぼ300段からなっている。

方丈記

1212年に成立。作者は鴨長明。前半は、作者の体験した安元の大火・治承の大風、同年の福原遷都・養和から寿永と続いた飢饉・元暦の大地震などの天災地変について記し、後半は自身の閲歴を述べ、続いて草庵での閑寂生活を綴っている。全編を通じて無常観と隠者としての厭世思想が主軸となっている。簡潔な和漢混交文。『枕草子』や『徒然草』のように分段形式はとらず、一貫して流れる筋を一気呵成に展開させている。

徒然草

1330年に成立。作者は兼好法師(吉田兼好)。200数十段からなり、多種多様の随想・見聞を綴っている。有職故実の知識や深い学問教養に基づく趣味論や、無常観に根ざす人生論、また仏教的思想の叙述や過去の回想的記述もある。無常観を基盤に鋭い批判をこめた、さまざまな文体からなっている。

『発心集』

内容は、高僧や名僧という評判がたつのを嫌って、突如失踪し、渡し守に身をやつしていた玄賓僧都(げんぴんそうず)の話、奇行に及び、「狂人」との噂を意識的に広めた僧賀上人(そうがしょうにん)の話、純粋な宗教家たちの話、あるいはその逆に入水往生すると触れ回るものの、投身の直前に現世への未練をおこして往生に失敗した僧など、未練、執着といったものの怖ろしさを述べる話、さらには、和歌や音楽に心を澄まし、俗世を忘れた人々の話などからなっている。

各話には鴨長明による比較的長い感想が述べられており、惑いやすい人間の心、乱れやすい人間の心を凝視し、すこしでも心の平安を求めようとする作者の強い意図が感じられる。長明の仏教思想を知るためには欠かすことのできない資料となっている。

古典文学の理念

日本の古典文学の根幹を流れる理念。『万葉集』『古事記』など上代の文学には、人間の心をありのままに写し出す素朴な美として表現されている。明・浄(清)・直をかねそなえたものが「まこと」とされ、この理念は時代の推移とともに、「もののあはれ」「幽玄」など多彩な美の概念を生み出していく。

■ますらをぶり

男性的でおおらかな歌風。賀茂真淵ら近世の国学にたずさわった歌人たちは、『万葉集』にこの風があるとして尊んだ。

■たをやめぶり

女性的な穏やかで優美な歌風。『万葉集』の「ますらをぶり」に対して、『古今和歌集』以降の勅撰和歌集で支配的となった歌風。

■あはれ

しみじみとした感動を表現する語として、「あはれなり」などと平安時代の作品にしばしば用いられている。悲哀・優美・調和などに対する感動を伝える語で、「もののあはれ」と呼ばれるこの時期の文芸理念を形作っていく。

■をかし

『枕草子』に多用されていて、明るく軽やかな感動をあらわす語。「あはれ」が主情的であるのに対して、「をかし」は客観的な色合いが強く、後に「滑稽(こっけい)」の意味で用いるようになる。

■もののあはれ

平安時代の代表的な文芸理念。本居宣長は、『源氏物語』の作中から、「もののあはれ」の用例12か所を抽出してこの物語の本質が「もののあはれ」にあることを論証するとともに、この精神こそが日本文学の本質であると説いた。その意味するところは、「あはれ」の感動が「もの」という他の存在を契機として高められた状態を指し、調和のとれた美感を尊ぶ文化にはぐくまれた感動・情趣が開花したものであるとする。

■たけ高し

壮大な美、格調高い美。平安時代後期から、歌合わせの評語として用いられるようになり、和歌の美的理念を表す言葉の一つとなった。

■余情

平安中期の和歌に始まり、のち連歌・謡曲などにも使われた理念の一つ。表現の外ににじみ出る、ある種の気分・情緒をいう。

■幽玄

中世の文芸の中核をなす理念で、奥深い余情や象徴的な情調を内容とする。本来この語は、中国の古典や仏教の経典に用いられ、奥深くしてきわめることのできないもの、本質的で不変なるものを意味する漢語だった。『古今和歌集』真名序などに用いられて日本固有の文芸理念として変質した。

■有心

「幽玄」の理念を受け継ぎつつさらにその余情の色合いを濃くしたもの。心情と言葉とが統一され、華やかさの中に寂しさを漂わす妖艶な余情美。藤原定家が歌の評価に多用した言葉。

■無心

中世以前は機知や言葉の洒落(しゃれ)を主とする通俗的なものであったが、室町期になると禅の影響などから絶対無の境地として評価されるようになった。

■さび

近世を代表する文芸理念の一つ。「さび」は「寂しさ」から来た語だが、寂しさにそのまま沈潜するのではなく、むしろそれを抑えたところに成立する美。

参考文献

~三省堂/桑原博史

方丈記/ビギナーズ・クラシックス

~角川ソフィア文庫

すらすら読める方丈記

~講談社文庫/中野孝次

新訂国語総覧

~京都書房

【PR】