持統天皇の伊勢行幸の折、都に残った柿本人麻呂が作った歌

巻第1-40~42

| 40 嗚呼見(あみ)の浦に船乗りすらむ娘子(をとめ)らが玉裳(たまも)の裾(すそ)に潮(しほ)満つらむか 41 釧(くしろ)着く手節(たふし)の崎に今日(けふ)もかも大宮人(おほみやひと)の玉藻(たまも)刈るらむ 42 潮騒(しほさゐ)に伊良虞(いらご)の島辺(しまべ)こぐ船に妹(いも)乗るらむか荒(あら)き島廻(しまみ)を |

【意味】

〈40〉あみの浦で船乗りをしているだろう若い女官たちの美しい裳の裾に、今ごろ潮が満ち寄せているだろうか。

〈41〉美しい釧(くしろ・腕輪)をつけて、手節の岬に今日もまた、大宮人たちは藻を刈っているのだろう。

〈42〉潮が満ちてきて鳴りさわぐころ、伊良虞の島あたりを漕ぐ船に、供奉してまいった私の恋人も乗っていることだろう。あの波の荒い島のあたりを。

【説明】

持統天皇6年(692年)3月の伊勢行幸の折、飛鳥浄御原(あすかきよみはら)の宮に留まった人麻呂が、供奉した女官たちが禊の祭儀のために船乗りしているようすを思い描いて詠んだ歌です。普通は都に留まるのは女で、男の無事を祈り、旅先の男の歌と対応するものであり、男が旅先の女を詠む歌はこの歌しかありません。天皇が女帝であったことから、従駕した女官の人数も多かったと見られ、さぞや華やかな行幸だったのでしょう。また、大和の平原で生活する大宮人にとって、海は、強いあこがれと魅力を感じさせられる対象であったことが、ここの歌以外の集中の多くの歌からも察せられます。

40の「鳴呼見の浦」の詳細な地は不明ですが、鳥羽湾の西に突出している小浜の入海で、今も「アミの浜」と呼ばれている地とされます。「船乗りす」は、ここは船に乗って遊ぶ意。「娘子ら」は、従駕の女官たち。「玉裳」の「玉」は美称、「裳」は、当時の女官たちがはいていた長く裾を引くロングスカートのこと。裳の裾を濡らす若い女性の姿は、当時の男たちにとってはかなりセクシーだったに違いありません。斎藤茂吉も「若く美しい女官等が大和の山地から海浜に来て珍しがって遊ぶさまが目に見えるようである。そういう朗らかで美しく楽しい歌である。しかも『らむ』という助動詞を二つも使って、流動的歌調を成就しているあたり、やはり人麿一流と言わねばならない」と評しています。

41の「釧着く」の「釧」は、貝や玉などで作った装身具の腕輪で、釧を着ける手と続き「手節」にかかる枕詞。「手節」は、三重県鳥羽市答志町。「今日もかも」の上の「も」は強意、下の「も」は詠嘆の助詞。「か」は疑問の助詞。原文「今毛可母」で、「今もかも」と訓むことも可能ですが、「今」の本文を伝える諸本は、いずれも「今(けふ)」と訓んでいます。「大宮人」は、前歌の「娘子ら」を言い換えた言葉で、漠然とした「娘子ら」は、実は大宮人だったと知られる仕組みになっています。

42の「潮騒」は、波のざわめき。「伊良虞の島」は、渥美半島先端の伊良湖岬。3首の歌に詠まれた地名は順にだんだん都から遠ざかっており、それにつれて、人麻呂の、旅する人たちへの思いが羨望から不安に変化しています。ただの船遊びであれば波の荒い島廻を廻ったりはしないため、神聖な行事に参加しているのだという緊張感を伴ってきています。そして、これまで「娘子ら・大宮人」と複数の女性を示してきたものが、最後に一人の女性を指しています。供奉した女官の中に人麻呂の恋人がいたらしく、船上で荒々しい波に揺られるその身を心配しています。

この時の行幸は、伊勢参詣のみならず、参河(三河)や遠江にも足を伸ばしており、たいへん大がかりなものでした。とくに伊勢は、壬申の乱において大海人皇子(後の天武天皇)を勝利に導いた神の坐す地でありました。

当麻真人麻呂の妻が作った歌ほか

巻第1-43~44

| 43 我(わ)が背子(せこ)はいづく行くらむ沖つ藻(も)の名張(なばり)の山を今日(けふ)か越ゆらむ 44 我妹子(わぎもこ)をいざ見(み)の山を高みかも大和(やまと)の見えぬ国遠みかも |

【意味】

〈43〉今ごろ夫はどのあたりを旅しているのだろう。名張の山を今日にでも越えているのだろうか。

〈44〉妻を「いざ見よう」という名のいざみ山が高いせいか、妻のいる大和が見えない。それとも国を遠く隔てて来たせいだろうか。

【説明】

43は、上と同じ行幸の際に従駕した当麻真人麻呂(たぎまのまひとまろ)の妻が、京にいて、旅路にある夫を案じて作った歌。当麻真人麻呂は、その妻とも伝未詳。当麻氏は31代用明天皇の子、麻呂子(まろこ)王の子孫といわれます。44は、同じく従駕した石上大臣(いそのかみのだいじん)の歌。石上大臣は、慶雲元年(704年)に右大臣、和銅元年(708年)に左大臣となった石上朝臣麻呂。石上氏は、物部氏の支蔟。

43の「行くらむ」の「らむ」は、現在推量。「沖つ藻の」は、沖の藻が波に隠れていることから、隠れるの古語「隠(なばり)」に続け、地名の「名張」の枕詞としたもの。「名張」は、三重県名張市。「今日か越ゆらむ」の「か」は、疑問の係助詞。この歌について斎藤茂吉は、「一首中に『らむ』が二つ第二句と結句とに置かれて調子を取っている。・・・この歌は古来秀歌として鑑賞せられたのは万葉集の歌としては分かりよく口調もよいからであったが、そこに特色もあり、消極的方面もまたそこにあるといっていいであろうか。しかしそれでも古今集以下の歌などと違って、厚みのあるところ、名張山という現実を持ってきたところ等に注意すべきである」と言っています。

また、文学者の犬養孝は、「夫の身の上を思って”今ごろどこを歩いているのだろう”と自ら問い、”今日あたりは沖つ藻の名張の山を越えているのだろうか”と自ら答えている趣きで、この枕詞と地名にも、待ちかねる者の不安な思いが託されており、『らむ』の語をくりかえして、留守をわびる妻の、夫への思慕の情を二回の波でうちあげている。往路か復路か不明だが、復路ではなかろうか」と述べています。なお、この歌は巻第4-511に重出しています。

44の「我妹子」は「いざ見」の枕詞。「いざ見の山」は、伊勢・大和の国境にある高見山かといわれます。標高1250mの高見山は、もともと要路の山であり、東西方向から見ると尖った山頂が見え、伊勢側から見て大和国が遮られているように感じたもののようです。「高み」は「高し」のミ語法で、高いので。「かも」の「か」は、疑問の係助詞。江戸時代の僧で国学者の契沖はこの歌について、妻の家が見えないのを幼い子供のようにまどい、理屈の通らないことをあえて表現することによって、心の感動を深く表していると言い、そのように詠むのを「歌のならひ」であると説いています。また犬養孝は、「抑揚のある律動の中に、遠い山なみの起伏も思われ、思郷の気持ちの波動も朴直にうち出されている」と評しています。

なお、左注には、この行幸の際のエピソードが記されており、中納言だった三輪朝臣高市麻呂(みわのあそんたけちまろ)が冠を脱いで天皇に捧げ、農繁期の行幸は民を苦しめるとして諫めたが、天皇はこれを聞き入れず伊勢へ行幸した、とあります。冠を脱いで天皇に捧げるのは職を辞する覚悟を示したもので、高市麻呂はこの後しばらく官職を解かれたといわれます。『日本書紀』にもこの顛末は書かれており、ただ、持統天皇は行幸を強行したというだけでなく、訪れた地域や随行した人々の税を免除し、大赦を行うなどもしたともあります。高市麻呂は壬申の乱の功臣だったため諫言を呈することができたようですが、持統天皇には、その功臣の諫言を退けても行幸を実行したい事情があったのかもしれません。

これについては、信濃方面への遷都を企図したものではなかったかとする説があります。わが国は天智天皇2年(663年)の白村江の戦い以来、大陸からの外圧が気がかりな情勢が続いており、天智天皇が都を飛鳥から大津宮に遷したのも、天武天皇が飛鳥に都を戻したのも、その影響が大きかったと見られています。さらに天武天皇は、天武13年(684年)に三野王らを信濃に遣わし地形の調査をさせています。藤原宮の造営は天武天皇の発案だったとされますが、持統天皇は続いて信濃遷都を真剣に考えており、そのための遠江、参河行幸だったのではないか、と。高市麻呂が冠を脱いでまで天皇を諫めたのは、それに大反対したからだというのです。持統天皇は死の直前の大宝2年(702年)にも再度、参河行幸を決行しています。また、持統天皇が亡くなって後の和銅6年(713年)には美濃と信濃を結ぶ木曽路が開通しています。この時の天皇は元明天皇であり、持統の強い意志を受け継いでいたということでしょうか。

太上天皇(持統天皇)が難波宮に行幸されたときの歌

巻第1-66~68

| 66 大伴(おほとも)の高石(たかし)の浜の松が根を枕(まくら)き寝(ぬ)れど家し偲(しの)はゆ 67 旅にしてもの恋(こほ)しきに鶴(たづ)が音(ね)も聞こえざりせば恋ひて死なまし 68 大伴(おほとも)の御津(みつ)の浜なる忘れ貝(がひ)家なる妹(いも)を忘れて思へや |

【意味】

〈66〉美しい大伴の高石の浜に立つ松の根、その根を枕にして寝ていても、やはり大和の家が偲ばれてならない。

〈67〉旅先でただでさえもの恋しいのに、鶴の鳴き声すら聞こえなかったら、家恋しさのあまり死んでしまうだろう。

〈68〉大伴の御津の浜にある忘れ貝だが、家に残っている妻のことをどうして忘れたりしよう。

【説明】

題詞に「太上天皇、難波の宮に幸す時の歌」とある歌。太上天皇は、持統天皇。持統天皇の難波宮行幸の記録は史書には見えないので、『続日本紀』にある、文武天皇3年(699年)正月の難波宮幸に同行したのではないかとされます。難波宮は、天武天皇の御代に築かれ、今の大阪市東区法円坂町あたりにあった副都。難波は、古くは仁徳天皇、近くは孝徳天皇の都だった地であり、交通、対外関係において重要であると同時に、禊(みそ)ぎの地として信仰されたところでもありました。そのため、天皇の行幸も頻繁に行われました。

66は、置始東人(おきそめのあずまひと)の歌。置始東人は、文武期の宮廷歌人で、弓削皇子が亡くなった時に長短歌3首の挽歌(巻第3-204~206)を詠んでいます。この歌も、弓削の同母兄長皇子を首座に置く場での詠作とされます。「大伴」は、難波あたり一帯の地。「高石の浜」は、大阪府堺市南部から高石市にかけて続く浜寺あたりの海岸。古来、景勝の地だったといいます。「松が根を」は、美しい松の根であるのに、その松の根を。「枕き寝れど」の「枕き」は「枕」を動詞化した語で、枕にして寝るけれど。土地の景をほめつつも、それに土地の美女をにおわせ、その美女と共寝する意をも込めているようです。「家し偲はゆ」の「し」は、強意の副助詞。「偲はゆ」は、慕い思われる。

67は、高安大島(たかやすのおおしま:伝未詳)の歌。「旅にして」は、旅先にあって。「もの恋しきに鶴が音も」の原文は「物恋之鳴毛」で解読困難なため、伝来していくうちに脱落改変があったものとみて、文字を補い「物恋之伎尓鶴之鳴毛」とする案が提示されています。「聞こえざりせば」の「せば」は、事実に反することの仮定で、もし聞こえなかったならば。「恋ひて死なまし」の「恋ひ」の原文「孤悲」は、独りでいる悲しみを表す用字。「まし」は、仮設の推量の助動詞。

68は、身人部王(むとべのおおきみ)の歌。身人部王は、奈良朝風流侍従の一人で、養老5年(721年)正月に従四位上を授けられています。「御津の浜なる」「家なる」の「なる」は、~にある。「忘れ貝」は、二枚貝の殻の片方だけになった貝。「忘れて思へや」の「忘れて思ふ」は、後世の「思ひ忘る」と同じ意味で、忘れることも思い方の一つと見なした表現。「や」は、反語。

なお、67の歌のように、「鶴」が詠まれている歌は『万葉集』全体では47首あり、難波の鶴だけでも11首あります。詠まれた季節も、遣新羅使が真夏の瀬戸内海を航行した折の歌が3首あるなど、こんにちのような越冬期だけの棲息ではなかったことが分かります。当時は各地の河川の出口のいたるところに鶴の好む湿原が広がっていたらしく、万葉歌の鶴が全国に及んでいるのはそのためだったと見られています。

【PR】

教養としての『万葉集』

『万葉集』が日本人の一般的教養書目に加わったのは、そんなに古いことではない。千年以上にわたって、三十一文字の和歌は詠みつづけられて来たが、手本とされたのは『古今集』(まれに『新古今集』)であって、『万葉集』ではなかった。歌人や連歌師たちの必読書としては、一口に万葉・古今・伊勢・源氏と教えられたが、そのうち万葉だけは、彼らの精読書ではなかったし、また彼らにとって『万葉集』の世界は一種エキゾチックな感じの伴う遠い異郷であった。

契沖が『万葉集代匠記』の注釈作業を思い立ったとき、それは人々から忘れ去られていたものを再発見することであった。国学の勃興は『万葉集』の再発見に始まったが、それは人々が『万葉集』の歌を通して、日本の古代生活にもう一度めぐり合い、その豊かな言葉の世界によって生き生きとそのイメージを蘇らせ、記紀その他の古典のリヴァイヴァルを果しえたということなのである。

だがそれがあまねく日本人の教養となったのは、正岡子規の万葉調短歌の唱導以来、アララギ派の歌人たち、すなわち伊藤佐千夫、島木赤彦、斎藤茂吉らの精力的な啓蒙運動によるところが大きいのである。もちろん彼らは学者ではないし、作歌上の動機にうながされて、繰り返し『万葉集』を精読し、その声調を讃嘆し、作者の心の集中をそこに見出し、「歌を作(な)すほどの人は、誰でも万葉集の心に始終すればいい」(赤彦)とさえ言ったのである。だがそれは、歌を作る者の座右の書となったばかりではなかった。歌も作らないし、歌というものにさして興味を抱いていない人たちにも、『万葉集』は拒みがたい魅力を発揮し、あたかもそこに魂の故郷があるかのようななつかしさを、人々に感じさせたのだ。

~山本憲吉著『万葉秀歌鑑賞』から引用

【PR】

|

古典に親しむ

万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |

バナースペース

【PR】

万葉集の代表的歌人

磐姫皇后

雄略天皇

舒明天皇

有馬皇子

中大兄皇子(天智天皇)

大海人皇子(天武天皇)

藤原鎌足

鏡王女

額田王

第2期(白鳳時代)

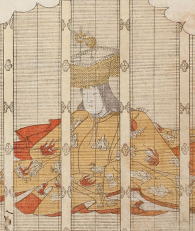

持統天皇

柿本人麻呂

長意吉麻呂

高市黒人

志貴皇子

弓削皇子

大伯皇女

大津皇子

穂積皇子

但馬皇女

石川郎女

第3期(奈良時代初期)

大伴旅人

大伴坂上郎女

山上憶良

山部赤人

笠金村

高橋虫麻呂

第4期(奈良時代中期)

大伴家持

大伴池主

田辺福麻呂

笠郎女

紀郎女

狭野芽娘子

中臣宅守

湯原王

(持統天皇)

(柿本人麻呂)

(山部赤人)

契 沖

【PR】