がんばれ凡人!

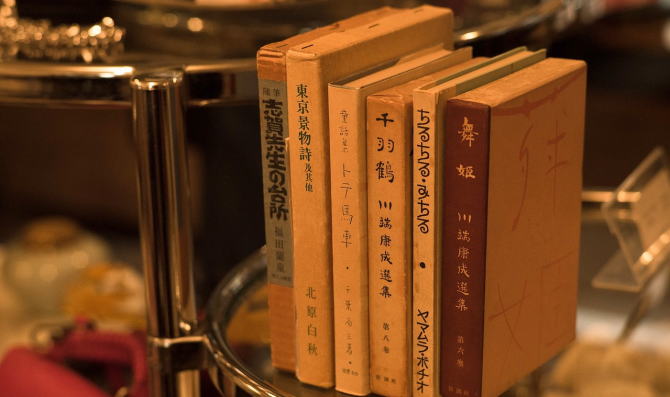

名作のあらすじ~日本文学

収録作品 >>>

| あ行 | 赤い蝋燭と人魚 / 阿部一族 / 或る女 / 暗夜行路 / 伊豆の踊子 / 1Q84 / 田舎教師 / 浮雲 / 恩讐の彼方に |

| か行 | 火車 / 鍵 / 風立ちぬ / 蟹工船 / キッチン / 城の崎にて / 金閣寺 / 草枕 / 蹴りたい背中 / こころ / 五重塔 / 金色夜叉 |

| さ行 | 坂の上の雲 / 細雪 / 山椒魚 / 三四郎 / 潮騒 / 刺青 / 時代屋の女房 / 失楽園 / 斜陽 / 春琴抄 / 真実一路 / 砂の女 / 清兵衛と瓢箪 / それから |

| た行 | 高瀬舟 / たけくらべ / 痴人の愛 / 沈黙 / 津軽 / 鉄道員 / 天平の甍 / 泥の河 |

| な行 | 日本沈没 / 人間失格 / 人間の条件 / 野菊の墓 / 野火 / ノルウェイの森 |

| は行 | 破戒 / 鼻 / 火花 / 氷点 / 富嶽百景 / 蒲団 / 放浪記 |

| ま行~ | 舞姫 / 武蔵野夫人 / 樅ノ木は残った / 友情 / 雪国 / 夜明け前 / 羅生門 / 理由 / 路傍の石 / 吾輩は猫である |

あ行

◆赤い蝋燭と人魚 ~小川未明

北の海に住んでいた人魚が、せめて自分の子どもだけは人間の世界で育ってほしいと、娘を海辺の神社の下に生み落とす。近くのろうそく屋の老夫婦がその娘を拾って育てていると、見せ物師がやってきて大金でその娘を買いたいという。金に目がくらんだ老夫婦は娘を売り、売られた人魚の娘が檻に入れられて船で運ばれる途中、天罰からか、大嵐で船は沈み、町もほろんでいく。

◆阿部一族 ~森鴎外

九州熊本の藩主・細川忠利の病死に際し、恩を受けた18人の藩士が殉死する。しかし、当然殉死するはずの阿部弥一右衛門だけは殉死の許可を得ることができず、生き残って新しい藩主に奉公している。しかし、周囲の武士たちからの露骨な批判に堪えきれず、自分の死後、自分の行動や残された者たちへの非難を覚悟の上で弥一右衛門は追腹を切る。長男の権兵衛は禄高を減らされ侮蔑を受けたので、忠利の一周忌のとき、まげを切って武士を捨てる覚悟を見せた。藩主はその無礼を怒って彼を縛り首にしてしまう。阿部一族は武士の意地をかけて権兵衛の屋敷にたてこもり反抗するが、討っ手によって全滅させられる。

◆或る女 ~有島武郎

美貌で才気溢れる葉子は、従軍記者として名をはせた詩人・木部と恋愛結婚するが、わずか2カ月で離婚。3年後、アメリカにいる婚約者・木村のもとへと渡る船中で、事務長・倉地の野性的な魅力に惹かれ、下船せずそのまま帰国してしまう。二人の関係は新聞沙汰となり、世間から孤立する。

個性を抑圧する社会道徳に反抗し、奔放不羈に生き抜こうとして、むなしく敗れた一人の女性の激情と運命を描いた作品。

個性を抑圧する社会道徳に反抗し、奔放不羈に生き抜こうとして、むなしく敗れた一人の女性の激情と運命を描いた作品。

◆暗夜行路 ~志賀直哉

主人公・時任謙作は、祖父と母のあやまちによって自分が生まれたことを知り、打ちのめされる。やがてそれを克服し、直子という女性と幸福な結婚をする。しかし、彼が旅行中の妻と従兄との過失を知り、それを許そうとしながら許すことができずに苦しみ、鳥取県の大山(だいせん)に向かう。そこで一夏を過ごすうちに自然と調和する広い心境に達し、謙作の急病の枕もとに駆けつけた直子を許す。直子もまた、夫にどこまでも従おうと心に期する。

◆伊豆の踊子 ~川端康成

伊豆の旅に出た一高生の私は、天城峠で出会った踊り子の清純な姿にひかれ、その旅芸人の一行と下田まで道づれとなる。瞳の美しい薫(かおる)という名の踊り子は14歳、おとなびて見えるため、私は踊り子の今夜が汚れてしまうのではないかと、眠れぬ夜を過ごす。しかし、翌朝、湯から裸で飛び出して手を振る踊り子の子供っぽさに、私は心に清水を感じて微笑する。孤児根性で歪んでいた私も、踊り子に「いい人ね」と言われて、心が澄み渡る。やがて旅費の尽きた私は、下田で踊り子と別れて船に乗り、別離の感傷に浸りぽろぽろと涙をこぼす。

◆1Q84 ~村上春樹

孤独な少年少女である10歳の天吾と青豆は、誰もいない放課後の小学校の教室で黙って手を握り目を見つめ合うが、そのまま離れ離れになる。そして相思いながら年月が過ぎ、青豆は現在、ジムのインストラクターをしながら、ある老婦人の考えに共鳴して、女性をÐⅤで苦しめる男たちを暗殺する仕事を引き受けている。しかし、4月にその仕事の一つを終えたあたりから、今の1984年が、1Q84という違う世界なのではないかと感じるようになった。

同じ頃、塾講師のかたわら小説を書いている天吾は、小説新人賞の下読みの仕事もしており、その応募作品の一つの『空気さなぎ』に非常に引き込まれた。編集者の小松は、この作品を大ベストセラーにしようと、天吾にその書き直しを依頼した。完成した作品は爆発的に売れるが、天吾は、周囲の現実の世界がそれまでと異なり天に月が2つ浮かぶ『空気さなぎ』の虚構の世界に変貌していることを知る。

かくして個々に「1Q84の世界」に入り込んだ2人は、それぞれが同じ「さきがけ」という宗教団体に関わる事件に巻き込まれ、困難に直面しながら過去と向き合い、それぞれの答えを導き出していく。

同じ頃、塾講師のかたわら小説を書いている天吾は、小説新人賞の下読みの仕事もしており、その応募作品の一つの『空気さなぎ』に非常に引き込まれた。編集者の小松は、この作品を大ベストセラーにしようと、天吾にその書き直しを依頼した。完成した作品は爆発的に売れるが、天吾は、周囲の現実の世界がそれまでと異なり天に月が2つ浮かぶ『空気さなぎ』の虚構の世界に変貌していることを知る。

かくして個々に「1Q84の世界」に入り込んだ2人は、それぞれが同じ「さきがけ」という宗教団体に関わる事件に巻き込まれ、困難に直面しながら過去と向き合い、それぞれの答えを導き出していく。

◆田舎教師 ~田山花袋

林清三は、夢多き多感な青年だったが、貧困のため進学できず、村の小学校の代用教員として赴任する。師範学校に進もうとする友人たちの中で、彼は今の境遇からいつかは抜け出そうと、同人雑誌の発行、植物研究、音楽学校受験、雲の研究などを試みるが、どれも無駄に終わり、やがて憧れも薄れ、教員生活に埋もれていく。過去を忘れ、教え子たちを愛し、野心を捨て両親の面倒を見、昔の友達も復活させようとするが、結核を患って寝たきりとなり、世間が日露戦争の勝利で湧きかえる中、わずか21歳でこの世を去っていく。

◆浮雲 ~二葉亭四迷

母一人子一人の内海文三は、静岡から上京して某学校を優秀な成績で卒業、叔母のお政の家に寄寓して官員生活に入る。しかし文三は自意識に行動をはばまれる性格で、同僚の軽薄な才子本田昇が昇級するのと対照的に、人員整理で失職してしまう。お政にはお勢という娘がいて、文三に好意をよせ文三を弁護してくれたが、しだいに本田へ傾斜していくのを不安と焦燥で見守る。そして、文三は叔母の家のなかで孤立していく。

◆恩讐の彼方に ~菊池寛

若侍・市九郎は、旗本である主人の愛妾お弓と通じ、それを知った主人に斬りつけられ、反対に主殺しの大罪を犯してしまう。市九郎とお弓は逐電し、強盗や人殺しなどの悪事を重ねる。しかし、あるとき、市九郎はお弓のあまりの強欲さに嫌気がさし、身一つで逃げ去る。美濃の浄願寺に駆け込んだ市九郎は、ひたすら仏道修行をし、名も了海と改める。

得道した彼は、諸国遍歴のおり、九州耶馬溪の難所を見て、この200間あまりの絶壁をくりぬいて道を通じようと発願、人々に寄進を求めるが誰も耳を傾けず、彼は独力でこの大業にあたろうと決心した。里人の嘲りにも動ぜず、19年間、洞門をうがちつづけた。

一方、父の仇を捜して8年、主人の遺児がようやくこの地にたどり着く。了海に援助を始めていた里人たちは、仇討ちはせめて貫通の後でと押しとどめ、二人が並んでのみをふるうこと1年半、ついに洞門は貫通、二人はすべてを忘れ手を取りあって涙にむせんだ。

得道した彼は、諸国遍歴のおり、九州耶馬溪の難所を見て、この200間あまりの絶壁をくりぬいて道を通じようと発願、人々に寄進を求めるが誰も耳を傾けず、彼は独力でこの大業にあたろうと決心した。里人の嘲りにも動ぜず、19年間、洞門をうがちつづけた。

一方、父の仇を捜して8年、主人の遺児がようやくこの地にたどり着く。了海に援助を始めていた里人たちは、仇討ちはせめて貫通の後でと押しとどめ、二人が並んでのみをふるうこと1年半、ついに洞門は貫通、二人はすべてを忘れ手を取りあって涙にむせんだ。

【PR】

か行

◆火車 ~宮部みゆき

任務中の怪我で休職中だった刑事・本間俊介は、遠縁の男性から、失踪した婚約者の関根彰子の行方を捜してほしいと依頼される。本間が、事件に巻き込まれた被害者として調査を進めるうち、およそ結婚を間近に控え希望と幸せに満ち溢れている女性とは結びつかないような面が次々と露見する。また、結婚後のためにクレジットカードを作ろうとしたことをきっかけに失踪、それも自らの意志で徹底的に足どりを消していた事実も明らかになる。

◆鍵 ~谷崎潤一郎

京都に住む56歳の大学教授と、45歳の妻・郁子。お互いに相手が盗み読みするのを承知しながら、夫は性生活での妻に対する注文や期待を、妻はそれに応じたい気持ちを書きしるす。夫はより強い刺激を求め妻を放恣な女とするため、娘・敏子の恋人・木村に近づかせる。妻はしだいに木村に心を寄せ彼と関係する。夫はこの刺激に興奮し、変態化した房事の楽しみにふけり、ついには血圧が上がって命を落としてしまう。

◆風立ちぬ ~堀辰雄

夏の高原にはすでに秋を思わせる涼風が立ち始めていた。「私」は節子という少女と知り合い、愛し合う。ヴァレリーの「風立ちぬ いざ生きめやも」という詩句をつぶやきながら、それが私の心だと思った。

二年後の春、「私」は節子と婚約した。彼女はすでに肺結核で病床にあったが、「私、なんだか急に生きたくなったのね・・・」「あなたのおかげで・・・」とつぶやく。しかし、看病のかいなく、彼女は死ぬ。

二年後の春、「私」は節子と婚約した。彼女はすでに肺結核で病床にあったが、「私、なんだか急に生きたくなったのね・・・」「あなたのおかげで・・・」とつぶやく。しかし、看病のかいなく、彼女は死ぬ。

◆蟹工船~小林多喜二

海軍の保護のもとオホーツク海で操業する蟹工船は、乗員たちに過酷な労働を強いて暴利を貪っていた。蟹工船は「工場船」であり「航船」ではないため、航海法は適用されず、また純然たる「工場」であるにもかかわらず、工場法も適用されない。そして、ひとたび海上に出てしまえば、そこは法の空白域だった。監督の浅川は、人の死など何とも思わない非情な暴力的人間だった。過労や傷病、事故などで次々と倒れ、また死んでいく労働者たち。それでも浅川の苛烈さは日に日に増していく。

ある時、大荒れの日に無理やり漁に出され、行方不明になっていた小型船が、数日ぶりに帰着した。乗組員たちは偶然ロシア人に救出され、中国人の通訳から「プロレタリアートこそ至高の存在」と教え込まれていた。そこで知った「人権」という概念は、徐々に労働者たちに伝播していく。

ある時、大荒れの日に無理やり漁に出され、行方不明になっていた小型船が、数日ぶりに帰着した。乗組員たちは偶然ロシア人に救出され、中国人の通訳から「プロレタリアートこそ至高の存在」と教え込まれていた。そこで知った「人権」という概念は、徐々に労働者たちに伝播していく。

◆キッチン~吉本ばなな

早くに両親を亡くした女子大生の「みかげ」は、祖母に育てられてきたが、その祖母も亡くなり、天涯孤独の身となる。祖母は生前、花屋で働く田辺雄一という青年を可愛がっていて、その不思議な縁から、みかげは田辺家に居候することになる。雄一の実の父、今は母になったゲイの「えり子さん」との出会いも通して、みかげは少しずつ元気になり、人生への絶望から再生する。そんな彼女の周囲には、「家族」と「キッチン」が、揺るぎなく、さりげない優しさを持って存在するのだった。

◆城の崎にて~志賀直哉

交通事故で怪我をし、兵庫県の城の崎温泉に養生にきた自分は、死について考える。ある朝、蜂の死体を見る。そしてある日、小川で首に串を刺されてあがき回る鼠(ねずみ)を見る。またある夕べ、小川のいもりを驚かすつもりで投げた石が偶然に当たって殺してしまう。これら三様の死を目撃して、生と死は両極にあるのではなく、それほどの差が感じられない心境になる。

◆金閣寺 ~三島由紀夫

私は、生来の吃音で、自分自身をうまく表現することができず、いつも疎外感に悩んでいた。体も弱くて、ますます引っ込み思案になるばかりだった。その分、空想を楽しむというところがあった。父に金閣の美しさを聞かされ、見たこともない金閣を現実以上に偉大で美しいものととらえていた。

やがて金閣の徒弟となった私は、金閣と同じ世界に住むことを願い、もろい私の肉体と同様に金閣の美も滅びる、金閣が空襲の火に焼け滅ぼされるという幻想を抱いた。しかし、戦争が終わり、私は金閣との関係を絶たれたと思い絶望する。金閣の幻影に苦しみ、ついに金閣を支配するために放火することを決意する。

やがて金閣の徒弟となった私は、金閣と同じ世界に住むことを願い、もろい私の肉体と同様に金閣の美も滅びる、金閣が空襲の火に焼け滅ぼされるという幻想を抱いた。しかし、戦争が終わり、私は金閣との関係を絶たれたと思い絶望する。金閣の幻影に苦しみ、ついに金閣を支配するために放火することを決意する。

◆草枕 ~夏目漱石

俗世間から逃避して非人情の旅に遊ぶことを念願する青年画家が、春の山路を越えて那古井の温泉にたどり着く。その宿の那美という才知ある美しい女性と知り合い、彼女の顔に絵心を練ようとする。閑寂な舞台を破るかのような、奔放な那美の言動。ある日、出征兵士を見送る駅頭で、零落した先夫に出会った瞬間の那美の表情の”憐れ”に、青年は一枚の絵を胸中に完成させる。

◆蹴りたい背中 ~綿矢りさ

高校1年生で陸上部員の初実は、クラスメートたちと溶け込めず、殻にこもっている。そんな初実が、同じくクラスの余り者である蜷川(にながわ)と接触していき、恋とも友情ともつかない不思議な感情が生まれる。蜷川は、ストーカー―並みの女性モデル・オタクだった。ある日、初実は蜷川から、彼の部屋に招待される。部屋には、彼が大ファンだというオリチャンというモデルの写真やオリチャン愛用のインナーがあるのを見つけた。蜷川は、オリチャンのラジオを聴いて悦に入っており、初実は、その無防備な背中を、突然蹴りつける。

◆こころ ~夏目漱石

大学を卒業して帰省した私のもとに、先生からの痛切な遺書が届く。先生は学生時代、未亡人と美しい御嬢さんのいる自分の下宿に、困窮していた親友のKを同居させた。あるとき、Kから、御嬢さんへの恋慕の思いを打ち明けられて驚き、Kを出し抜いて奥さんに自分と御嬢さんとの結婚の許しを得る。恋人を奪われたことを知ったKは自殺してしまう。先生は結婚した後もKの幻影に苦しみ、罪と恥の意識が孤独感となり、Kの心情を深く理解して自殺を遂げる。

◆五重塔 ~幸田露伴

技量は抜群だが、世渡りが下手でいつも不遇な「のっそり十兵衛」という大工が主人公。あるとき江戸・谷中の感応寺に五重塔を建立することになり、十兵衛の親方・源太が仕事を引き受ける。十兵衛は自分の名を残す好機と考え、「ぜひ私の手で」と住職に懇願する。源太は二人で協同してやろうと申し出るが、十兵衛は拒否、源太が辞退したのを受け、独力で仕事を始める。

十兵衛の忘恩を憎んだ源太の弟子たちに襲われて片耳を失うが、それでも仕事を休まない。そして、五重塔は立派に完成する。落成式の前夜、大暴風に襲われるが、十兵衛は自らの技を信じて動揺しない。が、最後は「塔の倒れるときが自分の死ぬとき」と心に決めて、塔に上る。夜が明けると江戸じゅう大きな被害を受けていたが、十兵衛の建てた五重塔は無傷ですっくとそびえていた。

十兵衛の忘恩を憎んだ源太の弟子たちに襲われて片耳を失うが、それでも仕事を休まない。そして、五重塔は立派に完成する。落成式の前夜、大暴風に襲われるが、十兵衛は自らの技を信じて動揺しない。が、最後は「塔の倒れるときが自分の死ぬとき」と心に決めて、塔に上る。夜が明けると江戸じゅう大きな被害を受けていたが、十兵衛の建てた五重塔は無傷ですっくとそびえていた。

◆金色夜叉 ~尾崎紅葉

両親を失った学生の間貫一は、亡父の友人の家で養育され、娘のお宮とは許婚者の仲だった。しかし、お宮は、正月に招かれたカルタ会でダイヤの指輪を光らす富山に心を惹かれ、月夜の熱海の海岸で貫一を捨てる。絶望した貫一は冷酷な高利貸となって、カネの力で宮や世間に復讐しようとする。お宮は富山と結婚後、はじめて自分への寛一の強い愛を知り、悔悟にくれ、寛一に許しを請う手紙を書きつづる。一方、寛一もさまざまな体験を経て、また親友の忠告も受けいれ、ようやくお宮への同情がめばえ、宮の手紙を読むようになった。

(作者が病死したため、この小説はここで終わっているが、のち、小栗風葉が『終編金色夜叉』を書き、完結させた)

(作者が病死したため、この小説はここで終わっているが、のち、小栗風葉が『終編金色夜叉』を書き、完結させた)

【PR】

さ行

◆坂の上の雲 ~司馬遼太郎

明治維新で賊軍とされた伊予・松山に、三人の若者がいた。貧乏士族の長男で風呂焚きまでした秋山好古、その弟で札付きのガキ大将の真之、その竹馬の友で怖がりの升(正岡子規)である。三人はやがて、固陋なる故郷を離れ、学問・天下を目指して東京に向かう。しかし、誰が彼らの将来を予見し得ただろうか。一人は陸軍少将として騎兵の礎をつくり、一人は日露戦争で参謀としてバルチック艦隊を破り、さらに一人は日本の文学史に大きな足跡を残すことになる。

◆細雪 ~谷崎潤一郎

時代は昭和11~16年。大阪・船場の豪商・蒔岡(まきおか)家の四人姉妹、鶴子・幸子・雪子・妙子の生活と運命の物語。舞台は、婿養子・貞之助を迎えて芦屋に分家した次女幸子一家が中心。

貞之助夫妻は、無口で縁遠い雪子をひきとってたびたび見合いをさせるが、みな不調に終わって年を経ていく。その間に、ちょっと不良っぽい妙子が奔放な恋愛事件をひき起こす。世相は日中戦争など険しいなか、貞之助一家は、音楽会・舞の会・芝居・料理屋・春の花見・夏の蛍狩り・秋の月見と明るく華やかな生活を享楽する。昭和16年、35歳になってもなお若く美しい雪子が、華族出身の御牧(みまき)という男との縁談がまとまり、上京するところで物語は終わる。

貞之助夫妻は、無口で縁遠い雪子をひきとってたびたび見合いをさせるが、みな不調に終わって年を経ていく。その間に、ちょっと不良っぽい妙子が奔放な恋愛事件をひき起こす。世相は日中戦争など険しいなか、貞之助一家は、音楽会・舞の会・芝居・料理屋・春の花見・夏の蛍狩り・秋の月見と明るく華やかな生活を享楽する。昭和16年、35歳になってもなお若く美しい雪子が、華族出身の御牧(みまき)という男との縁談がまとまり、上京するところで物語は終わる。

◆山椒魚 ~井伏鱒二

ある山椒魚が岩屋の中でうっかり2年を過ごし、体が大きくなって外に出られなくなる。はじめのうちは岩屋から外を眺め、急流を懸命に泳ぐメダカたちの不自由さを嘲り笑っていたが、その場所が永遠の棲家(すみか)になったと知って狼狽し、悲嘆に暮れる。やがて1匹のカエルが岩屋の中に紛れ込む。すっかり性質の悪くなった山椒魚は、岩屋の出口をふさいでカエルを閉じ込めてしまう。山椒魚は、閉じ込めたカエルと1年間口論を続け、さらに1年経った今、2匹は岩屋の中で息をひそめて黙り込んでいる。

◆三四郎 ~夏目漱石

熊本の高等学校を出て、大学へ入るために上京した小川三四郎。彼にとって、見るもの聞くものすべてが驚きの連続だった。彼の前に、同郷の先輩・野々宮、友人の佐々木、”偉大なる暗闇”と呼ばれる広田先生、里見美禰子らが現れる。三四郎は、美禰子に心ひかれるが、彼女は「無意識の偽善者(アンコンシアス・ヒポクリット)」という女性の”謎”を感じさせ、三四郎は迷わされ、傷つけられてしまう。結局、彼女は平凡で常識的な結婚に踏み切っていく。三四郎は、彼女から聞いた「迷羊(ストレイ・シープ)」という言葉を繰り返す。

◆潮騒~三島由紀夫

伊勢湾にある歌島は、人口1400、周囲が一里に満たない小さな島だ。18歳の漁師・新治は、ある日、浜で見知らぬ少女に出会った。彼女は船主・宮田照吉の末娘で、名前を初江といった。照吉の一人息子が昨年夭折したため、養女に出した娘を呼び戻し、島で婿取りをさせるという。

それから4、5日した強風の日、山の観的哨跡で、新治は道に迷った初江と出会った。観的哨跡から見える景色を彼女に説明しているだけで幸福を感じた。しかしその後、村いちばんの家の息子・安夫が初江の入婿になるという噂を聞き落胆するが、初江は笑い飛ばす。彼らは初めて唇を交わす。

二人が逢えるのは休漁の日、場所は観的哨跡。待ちわびたその日、早めに着いた新治は烈しい風と遠い潮騒の音の中で眠ってしまう。目を覚ました彼の前に、上半身あらわな初江がいた。観的哨跡から出て、寄り添う二人の姿が目撃され、村中に噂が広がり、新治と初江の仲は引き裂かれていった。

そんなある日、照吉の船に新治は甲板見習として安夫とともに乗り込む。しかし台風に巻き込まれ、船とブイを結ぶワイヤーが切れてしまう。新治は危険を顧みず海に飛び込む。島に帰ると、照吉は娘の婿を新治と決めていた。安夫と新治を同じ船に乗せたのも、どちらが見所のある男かを見極めるためだった。

それから4、5日した強風の日、山の観的哨跡で、新治は道に迷った初江と出会った。観的哨跡から見える景色を彼女に説明しているだけで幸福を感じた。しかしその後、村いちばんの家の息子・安夫が初江の入婿になるという噂を聞き落胆するが、初江は笑い飛ばす。彼らは初めて唇を交わす。

二人が逢えるのは休漁の日、場所は観的哨跡。待ちわびたその日、早めに着いた新治は烈しい風と遠い潮騒の音の中で眠ってしまう。目を覚ました彼の前に、上半身あらわな初江がいた。観的哨跡から出て、寄り添う二人の姿が目撃され、村中に噂が広がり、新治と初江の仲は引き裂かれていった。

そんなある日、照吉の船に新治は甲板見習として安夫とともに乗り込む。しかし台風に巻き込まれ、船とブイを結ぶワイヤーが切れてしまう。新治は危険を顧みず海に飛び込む。島に帰ると、照吉は娘の婿を新治と決めていた。安夫と新治を同じ船に乗せたのも、どちらが見所のある男かを見極めるためだった。

◆刺青 ~谷崎潤一郎

江戸の刺青(ほりもの)師・清吉は、美しい女の肌に自分の魂を彫りこむことを念願していた。ある夏の夕方、駕籠の簾からこぼれ出た、まっ白な女の足に魅せられた。そして、その娘が姉芸者の使いで清吉宅を訪れたとき、清吉は中国・殷の暴君・紂王の寵妃が処刑される男を喜び眺めている絵などを見せる。娘の瞳は輝き、彼女の心中にひそむサディズムと悪魔性を知る。清吉は娘に麻酔薬をかがせて、その背にみごとな女郎蜘蛛を彫った。刺青が完成したとき、娘は、男を肥やしにして肉体を誇ろうとする妖婦の心になっていた。

◆時代屋の女房 ~村松友視

昭和の香りを色濃く残す東京の下町に、ひっそりと佇む一軒の古道具屋。ある夏の盛りに、ピンクのTシャツと銀色の傘をさしながら歩道橋を降りてきた女・真弓が、店主・安の女房にあっさり収まってしまう。家出癖のある真弓は突然いなくなり、今回で4回目だが、過去3回はいずれも7日以内には帰ってきていた。近所の仲間が心配して安を励ますが、内心では真弓はもう帰って来ないと思っている。そして7日後の夕方・・・。

◆失楽園 ~渡辺淳一

出版社の敏腕編集者だった久木祥一郎は、突然閑職に異動を命じられる。失意の日々を過ごす中、友人の勤め先で書道の講師をしている女性・凛子と出会う。互いに結婚しているのに惹かれあう2人は、次第に濃密な逢瀬を重ねていく。貞淑だったはずの凛子は、いつの間にか底知れない性の歓びに目覚め、ついには密かにマンションを借りて愛の巣を作り上げる。しかし、そんな関係はすぐに周囲の知るところとなる。

◆斜陽 ~太宰治

戦後の華族制度廃止により没落貴族となったかず子とその母は、生活が苦しくなったため、東京の屋敷を売却し伊豆の山荘で暮らすことになる。父はすでに亡く、弟の直治は戦地に行ったきりだ。そんななか、かず子は家族のある男性に恋をし、その恋は男性の子を身ごもるという形で成就するが、男性には捨てられる。かず子の母は、貴族のまま結核で亡くなり、帰ってきた弟の直治は、貴族であることを脱しようともがくものの、「僕は、貴族です」の遺言とともに自殺する。かず子は、シングルマザーとして子を育てていくことを決心し、戦後の混沌とした世の中で革命精神を貫くことを誓う。

◆春琴抄 ~谷崎潤一郎

大阪・道修町の薬種商・鵙屋(もずや)の娘・琴は、9歳の時に失明したが、音曲の才にめぐまれ端麗な美女だった。4つ年上の奉公人・佐助は、琴が師匠のもとに通う際の手引き役を献身的に勤めるうち、みずからも琴から三弦の手ほどきを受け、琴にとってはなくてはならない相手となる。

琴はやがて佐助と瓜二つの子を産んだが、佐助との関係を両親には強く否定する。子は里子に出され、琴は春琴と名乗って佐助と同棲し、音曲師匠としての生活に入る。佐助は春琴の弟子・使用人・恋人となり春琴のすべてに仕える。さる放蕩息子の求婚を強くはねつけた春琴は、ある夜、何者かに熱湯を浴びせられ、顔に火傷を負う。傷心の春琴をおもう佐助は、自分の眼を針で突き、再び春琴を視覚でとらえようとはしなかった。

琴はやがて佐助と瓜二つの子を産んだが、佐助との関係を両親には強く否定する。子は里子に出され、琴は春琴と名乗って佐助と同棲し、音曲師匠としての生活に入る。佐助は春琴の弟子・使用人・恋人となり春琴のすべてに仕える。さる放蕩息子の求婚を強くはねつけた春琴は、ある夜、何者かに熱湯を浴びせられ、顔に火傷を負う。傷心の春琴をおもう佐助は、自分の眼を針で突き、再び春琴を視覚でとらえようとはしなかった。

◆真実一路 ~山本有三

義夫は姉しず子、父義平との3人暮らし。母のいない家庭はどこか満たされないものがあり、子ども心に大人の嘘に反発していく。しず子は、婚約の破談から父と母の秘密を知る。しず子は母の愛人の子だったが、愛人が急死して出産前に義平に嫁ぎ、義平はしず子を自分の子として育ててきた。母は義平をきらって家を出ていた。義平には儀平の、母には母の愛と真実があった。義夫もしず子も各々真実に生きようとしているのに、みな不幸にさいなまれている。それでも真実一路に生きたいと思う。

◆砂の女 ~安部公房

休暇を利用して新種の昆虫採集に出かけた教師・仁木順平は、女が一人で住む砂丘の中に埋もれかかった一軒家に宿を借りる。翌朝、家を出ようとすると、地上に上がるための縄梯子が外されており、蟻地獄のような砂穴の中に閉じ込められてしまう。30歳前後に見える女は、日々、降り積もる砂に家が埋もれないようスコップで砂掻きをしており、男は、女と砂を掻き出しながら同居生活をすることになってしまう。何とか逃亡しようとするが、部落の人たちによってことごとく妨害される。部落にとってもまた、男は必要な存在だったのだ。

◆清兵衛と瓢箪 ~志賀直哉

清兵衛は12歳の小学生。瓢箪が大好きで、持っている瓢箪をしきりに磨いては、飽きずに眺めている。父は、「子供のくせに」と苦々しく思っていた。ある日、いつも見られない場所に、20ばかりの瓢箪が下げてあるのを発見し、その中に5寸ほどの、彼には震いつきたいほどいいのがあった。彼はそれを10銭で買う。それからはその瓢箪に夢中になり、授業中も磨いていて、とうとう担任の教員に見つかってしまう。教員は瓢箪を取りあげ、家へも注意をしに来る。父は清兵衛をさんざん殴り、瓢箪を一つ残らず割ってしまった。取りあげられた瓢箪は、教員から小使いの手に渡り、骨董屋で5円の値で売れた。小使いはそれを誰にも口外しなかったが、骨董屋がその瓢箪をさる豪家に600円で売ったことを知る由もない。清兵衛は今、絵を描くことに熱中している。父はしだいに絵にも小言を言い出してきている。

◆それから ~夏目漱石

長井代助は、かつて恋人の三千代を、義侠心から友人の平岡に譲った。しかし、その後も彼女への愛はますます深まるばかりで、そうした無意識の偽善に悔いた。そして、あくまで自己の自然に従って生きるのを第一と考えるようになり、”高等遊民”の生活を過ごしていた。平岡夫妻は大阪で失敗し、3年を経て帰京、しかも夫婦の間には亀裂さえ生じているのを知った代助。あらためて三千代への愛を自覚した彼は、三千代に胸の思いを告白、三千代は泣いてそれを受け入れる。しかし、自己の自然に従うこの行為は、周囲の常識や道徳への真っ向からの対立を意味し、不安にかられた代助は職を求めて炎天下の街頭に飛び出していく。

【PR】

|

人生、ファイト!

がんばれ人生!名言集 / 男と女の愛ことば / 心があたたまる言葉 / 偉人たちの最期の言葉 / 孔子さまの言葉 / イソップ寓話で人生勉強 / 中国故事で人生勉強 / やさしいクラシック音楽案内 |

バナースペース

みんなで自己研鑽

【PR】

有名作品の冒頭文

「たけくらべ」~樋口一葉

廻れば大門の見かへり柳いと長けれど、おはぐろ溝に燈火うつる三階の騒ぎも手に取る如く、明暮れなしの車の往来にはかり知らぬ全盛をうらなひて、大音寺前と名は仏くさけれど、さりとは陽気の町と住みたる人の申しき。

「山椒大夫」~森鴎外

越後の春日を経て今津へ出る道を、珍らしい旅人の一群れが歩いている。母は三十歳を踰えたばかりの女で、二人の子供を連れている。姉は十四、弟は十二である。

「高瀬舟」~森鴎外

高瀬舟は京都の高瀬川を上下する小舟である。徳川時代に京都の罪人が遠島を申し渡されると、本人の親類が牢屋敷へ呼び出されて、そこで暇乞いをすることが許された。それから罪人は高瀬舟に載せられて、大阪へ回されることであった。

「吾輩は猫である」~夏目漱石

吾輩は猫である。名前はまだ無い。

どこで生まれたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていたことだけは記憶して居る。

「坊っちゃん」~夏目漱石

親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりして居る。小学校に居る時分学校の二階から飛び降りて一週間ほど腰を抜かしたことがある。

「草枕」~夏目漱石

山路を登りながらこう考えた。智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。

「三四郎」~夏目漱石

うとうととして目がさめると女はいつのまにか、隣のじいさんと話を始めている。このじいさんはたしかに前の前の駅から乗ったいなか者である。

「こころ」~夏目漱石

私はその人を常に先生と呼んでいた。だからここでもただ先生と書くだけで本名は打ち明けない。

「夜明け前」~島崎藤村

木曽路はすべて山の中である。

「杜子春」~芥川龍之介

ある春の日暮です。唐の都洛陽の西の門の下に、ぼんやり空を仰いでいる、一人の若者がありました。

「羅生門」~芥川龍之介

ある日の暮方の事である。一人の下人が、羅生門の下で雨やみを待っていた。広い門の下にはこの男の外には誰もいない。唯、所々丹塗の剥げた、大きな円柱に、蟋蟀(きりぎりす)が一匹とまっている。

「トロッコ」~芥川龍之介

小田原熱海間に、軽便鉄道敷設の工事が始まったのは、良平が八つの年だった。良平は毎日村外れへ、その工事を見物に行った。

「野菊の墓」~伊藤左千夫

後の月という時分が来ると、どうも思わずには居られない。幼い訣とは思うが何分にも忘れることが出来ない。もはや十年余も過去った昔のことであるから、細かい事実は多くは覚えて居ないけれど、心持だけは今なお昨日の如く、その時の事を考えてると、全く当時の心持に立ち返って、涙が留めどなく湧くのである。

「銀河鉄道の夜」~宮沢賢治

「ではみなさんは、そういうふうに川だと云われたり、乳の流れたあとだと云われたりしていたこのぼんやりと白いものがほんとうは何かご承知ですか。」先生は、黒板に吊した大きな黒い星座の図の、上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながら、みんなに問をかけました。

「小さき者へ」~有島武郎

お前たちが大きくなって、一人前の人間に育ち上った時、――その時までお前たちのパパは生きているかいないか、それは分らない事だが――父の書き残したものを繰拡げて見る機会があるだろうと思う。

「田舎教師」~田山花袋

四里の道は長かった。其間に青縞の市の立つ羽生の町があった。田圃にはげんげが咲き、豪家の垣からは八重桜が散りこぼれた。赤い蹴出しを出した田舎の姐さんがおりおり通った。

「二十四の瞳」~壺井栄

十年をひと昔というならば、この物語の発端は今からふた昔半もまえのことになる。世の中のできごとはといえば、選挙の規則があらたまって、普通選挙法というのが生まれ、二月にその第一回の選挙がおこなわれた、二か月後のことになる。

「富嶽百景」~太宰治

富士の頂角、広重の富士は八十五度、文晁の富士も八十四度くらゐ、けれども、陸軍の実測図によつて東西及南北に断面図を作つてみると、東西縦断は頂角、百二十四度となり、南北は百十七度である。

「斜陽」~太宰治

朝、食堂でスウプを一さじ、すっと吸ってお母さまが。「あっ」と幽かな叫び声をお挙げになった。

「人間失格」~太宰治

私は、その男の写真を三葉、見たことがある。

一葉は、その男の、幼年時代、とでも言うべきであろうか、十歳前後かと推定される頃の写真であって、その子供が大勢の女のひとに取りかこまれ、(それは、その子供の姉たち、妹たち、それから、従姉妹たちかと想像される)庭園の池のほとりに、荒い縞の袴をはいて立ち、首を三十度ほど左に傾け、醜く笑っている写真である。

「走れメロス」~太宰治

メロスは激怒した。かの邪智暴虐の王を除かなければならぬと決意した。

「伊豆の踊子」~川端康成

道がつづら折りになって、いよいよ天城峠に近づいたと思う頃、雨脚が杉の密林を白く染めながら、すさまじい早さで麓から私を追って来た。

「雪国」~川端康成

国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。

「金閣寺」~三島由紀夫

幼時から父は、私によく、金閣のことを語った。

私の生れたのは、舞鶴から東北の、日本海へ突き出たうらさびしい岬である。父の故郷はそこではなく、舞鶴東郊の志楽である。懇望されて、僧籍に入り、辺鄙な岬の寺の住職になり、その地で妻をもらって、私という子を設けた。

「屋根の上のサワン」~井伏鱒二

おそらく気まぐれな狩猟家か悪戯ずきな鉄砲うちかゞ狙ひ撃ちにしたものに違ひありません。私は沼地の岸で一羽の雁が苦しんでゐるのを見つけました。雁はその左の翼を自らの血潮でうるほし、満足な右の翼だけを空しく羽ばたきさして、水草の密生した湿地で悲鳴をあげてゐたのです。

「山椒魚」~井伏鱒二

山椒魚は悲しんだ。彼は彼の棲家である岩屋から外へ出てみようとしたのであるが、頭が出口につかえて外に出ることができなかったのである。今はもはや、彼にとって永遠の棲家である岩屋は、出入口のところがそんなに狭かった。そして、ほの暗かった。強いて出て行こうとこころみると、彼の頭は出入口を塞ぐコロップの栓となるにすぎなくて、それはまる二年の間に彼の体が発育した証拠にこそはなったが、彼を狼狽させかつ悲しませるには十分であったのだ。

「風立ちぬ」~堀辰雄

それらの夏の日々、一面に薄の生い茂った草原の中で、お前が立ったまま熱心に絵を描いていると、私はいつもその傍らの一本の白樺の木陰に身を横たえていたものだった。

「恩讐の彼方に」~菊池寛

市九郎は、主人の切り込んで来る太刀を受け損じて、左の頬から顎へかけて、微傷ではあるが、一太刀受けた。自分の罪を――たとえ向こうから挑まれたとはいえ、主人の寵妾と非道な恋をしたという、自分の致命的な罪を、意識している市九郎は、主人の振り上げた太刀を、必至な刑罰として、たとえその切先を避くるに努むるまでも、それに反抗する心持は、少しも持ってはいなかった。

「放浪記」~林芙美子

私は宿命的に放浪者である。私は古里を持たない。

「沈黙」~遠藤周作

ローマ教会に一つの報告がもたらされた。ポルトガルのイエズス会が日本に派遣していたクリストヴァン・フェレイラ教父が長崎で「穴吊り」の拷問を受け、棄教を誓ったというのである。

「ノルウェイの森」~村上春樹

僕は三十七歳で、そのときボーイング747のシートに座っていた。その巨大な飛行機はぶ厚い雨雲をくぐり抜けて降下し、ハンブルグ空港に着陸しようとしているところだった。

「キッチン」~吉本ばなな

私がこの世でいちばん好きな場所は台所だと思う。

どこのでも、どんなのでも、それが台所であれば食事をつくる場所であれば私はつらくない。できれば機能的でよく使いこんであるといいと思う。乾いた清潔なふきんが何まいもあって白いタイルがぴかぴか輝く。

「火花」~又吉直樹

大地を震わす和太鼓の律動に、甲高く鋭い笛の音が重なり響いていた。

廻れば大門の見かへり柳いと長けれど、おはぐろ溝に燈火うつる三階の騒ぎも手に取る如く、明暮れなしの車の往来にはかり知らぬ全盛をうらなひて、大音寺前と名は仏くさけれど、さりとは陽気の町と住みたる人の申しき。

「山椒大夫」~森鴎外

越後の春日を経て今津へ出る道を、珍らしい旅人の一群れが歩いている。母は三十歳を踰えたばかりの女で、二人の子供を連れている。姉は十四、弟は十二である。

「高瀬舟」~森鴎外

高瀬舟は京都の高瀬川を上下する小舟である。徳川時代に京都の罪人が遠島を申し渡されると、本人の親類が牢屋敷へ呼び出されて、そこで暇乞いをすることが許された。それから罪人は高瀬舟に載せられて、大阪へ回されることであった。

「吾輩は猫である」~夏目漱石

吾輩は猫である。名前はまだ無い。

どこで生まれたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていたことだけは記憶して居る。

「坊っちゃん」~夏目漱石

親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりして居る。小学校に居る時分学校の二階から飛び降りて一週間ほど腰を抜かしたことがある。

「草枕」~夏目漱石

山路を登りながらこう考えた。智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。

「三四郎」~夏目漱石

うとうととして目がさめると女はいつのまにか、隣のじいさんと話を始めている。このじいさんはたしかに前の前の駅から乗ったいなか者である。

「こころ」~夏目漱石

私はその人を常に先生と呼んでいた。だからここでもただ先生と書くだけで本名は打ち明けない。

「夜明け前」~島崎藤村

木曽路はすべて山の中である。

「杜子春」~芥川龍之介

ある春の日暮です。唐の都洛陽の西の門の下に、ぼんやり空を仰いでいる、一人の若者がありました。

「羅生門」~芥川龍之介

ある日の暮方の事である。一人の下人が、羅生門の下で雨やみを待っていた。広い門の下にはこの男の外には誰もいない。唯、所々丹塗の剥げた、大きな円柱に、蟋蟀(きりぎりす)が一匹とまっている。

「トロッコ」~芥川龍之介

小田原熱海間に、軽便鉄道敷設の工事が始まったのは、良平が八つの年だった。良平は毎日村外れへ、その工事を見物に行った。

「野菊の墓」~伊藤左千夫

後の月という時分が来ると、どうも思わずには居られない。幼い訣とは思うが何分にも忘れることが出来ない。もはや十年余も過去った昔のことであるから、細かい事実は多くは覚えて居ないけれど、心持だけは今なお昨日の如く、その時の事を考えてると、全く当時の心持に立ち返って、涙が留めどなく湧くのである。

「銀河鉄道の夜」~宮沢賢治

「ではみなさんは、そういうふうに川だと云われたり、乳の流れたあとだと云われたりしていたこのぼんやりと白いものがほんとうは何かご承知ですか。」先生は、黒板に吊した大きな黒い星座の図の、上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながら、みんなに問をかけました。

「小さき者へ」~有島武郎

お前たちが大きくなって、一人前の人間に育ち上った時、――その時までお前たちのパパは生きているかいないか、それは分らない事だが――父の書き残したものを繰拡げて見る機会があるだろうと思う。

「田舎教師」~田山花袋

四里の道は長かった。其間に青縞の市の立つ羽生の町があった。田圃にはげんげが咲き、豪家の垣からは八重桜が散りこぼれた。赤い蹴出しを出した田舎の姐さんがおりおり通った。

「二十四の瞳」~壺井栄

十年をひと昔というならば、この物語の発端は今からふた昔半もまえのことになる。世の中のできごとはといえば、選挙の規則があらたまって、普通選挙法というのが生まれ、二月にその第一回の選挙がおこなわれた、二か月後のことになる。

「富嶽百景」~太宰治

富士の頂角、広重の富士は八十五度、文晁の富士も八十四度くらゐ、けれども、陸軍の実測図によつて東西及南北に断面図を作つてみると、東西縦断は頂角、百二十四度となり、南北は百十七度である。

「斜陽」~太宰治

朝、食堂でスウプを一さじ、すっと吸ってお母さまが。「あっ」と幽かな叫び声をお挙げになった。

「人間失格」~太宰治

私は、その男の写真を三葉、見たことがある。

一葉は、その男の、幼年時代、とでも言うべきであろうか、十歳前後かと推定される頃の写真であって、その子供が大勢の女のひとに取りかこまれ、(それは、その子供の姉たち、妹たち、それから、従姉妹たちかと想像される)庭園の池のほとりに、荒い縞の袴をはいて立ち、首を三十度ほど左に傾け、醜く笑っている写真である。

「走れメロス」~太宰治

メロスは激怒した。かの邪智暴虐の王を除かなければならぬと決意した。

「伊豆の踊子」~川端康成

道がつづら折りになって、いよいよ天城峠に近づいたと思う頃、雨脚が杉の密林を白く染めながら、すさまじい早さで麓から私を追って来た。

「雪国」~川端康成

国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。

「金閣寺」~三島由紀夫

幼時から父は、私によく、金閣のことを語った。

私の生れたのは、舞鶴から東北の、日本海へ突き出たうらさびしい岬である。父の故郷はそこではなく、舞鶴東郊の志楽である。懇望されて、僧籍に入り、辺鄙な岬の寺の住職になり、その地で妻をもらって、私という子を設けた。

「屋根の上のサワン」~井伏鱒二

おそらく気まぐれな狩猟家か悪戯ずきな鉄砲うちかゞ狙ひ撃ちにしたものに違ひありません。私は沼地の岸で一羽の雁が苦しんでゐるのを見つけました。雁はその左の翼を自らの血潮でうるほし、満足な右の翼だけを空しく羽ばたきさして、水草の密生した湿地で悲鳴をあげてゐたのです。

「山椒魚」~井伏鱒二

山椒魚は悲しんだ。彼は彼の棲家である岩屋から外へ出てみようとしたのであるが、頭が出口につかえて外に出ることができなかったのである。今はもはや、彼にとって永遠の棲家である岩屋は、出入口のところがそんなに狭かった。そして、ほの暗かった。強いて出て行こうとこころみると、彼の頭は出入口を塞ぐコロップの栓となるにすぎなくて、それはまる二年の間に彼の体が発育した証拠にこそはなったが、彼を狼狽させかつ悲しませるには十分であったのだ。

「風立ちぬ」~堀辰雄

それらの夏の日々、一面に薄の生い茂った草原の中で、お前が立ったまま熱心に絵を描いていると、私はいつもその傍らの一本の白樺の木陰に身を横たえていたものだった。

「恩讐の彼方に」~菊池寛

市九郎は、主人の切り込んで来る太刀を受け損じて、左の頬から顎へかけて、微傷ではあるが、一太刀受けた。自分の罪を――たとえ向こうから挑まれたとはいえ、主人の寵妾と非道な恋をしたという、自分の致命的な罪を、意識している市九郎は、主人の振り上げた太刀を、必至な刑罰として、たとえその切先を避くるに努むるまでも、それに反抗する心持は、少しも持ってはいなかった。

「放浪記」~林芙美子

私は宿命的に放浪者である。私は古里を持たない。

「沈黙」~遠藤周作

ローマ教会に一つの報告がもたらされた。ポルトガルのイエズス会が日本に派遣していたクリストヴァン・フェレイラ教父が長崎で「穴吊り」の拷問を受け、棄教を誓ったというのである。

「ノルウェイの森」~村上春樹

僕は三十七歳で、そのときボーイング747のシートに座っていた。その巨大な飛行機はぶ厚い雨雲をくぐり抜けて降下し、ハンブルグ空港に着陸しようとしているところだった。

「キッチン」~吉本ばなな

私がこの世でいちばん好きな場所は台所だと思う。

どこのでも、どんなのでも、それが台所であれば食事をつくる場所であれば私はつらくない。できれば機能的でよく使いこんであるといいと思う。乾いた清潔なふきんが何まいもあって白いタイルがぴかぴか輝く。

「火花」~又吉直樹

大地を震わす和太鼓の律動に、甲高く鋭い笛の音が重なり響いていた。

【PR】