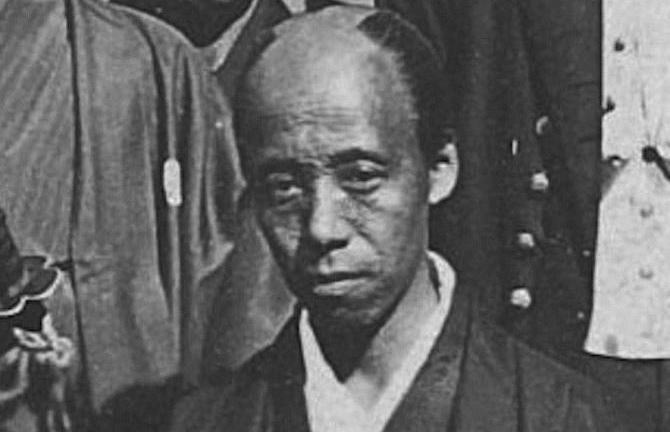

小栗上野介〜新政府がもっとも怖れた男

小栗上野介(おぐりこうずけのすけ)は、文政10年(1827年)、江戸の譜代旗本の家に生まれました。上野・下野・上総・下総に領地を持ち、上野介の代には禄高2700石となっていました。8歳のときに、屋敷内の安積艮斉(あさかごんさい)の塾に学び、また、弓や鉄砲などの武芸にも優れていたといわれます。

幕臣中の秀才と目されていた小栗は、33歳のとき、時の大老・井伊直弼に認められ、日米修好通商条約の批准書交換のため遣米使節の目付に抜擢されました。使節の一行は米軍艦ポウハタン号に乗船して渡米、ワシントンで条約批准書の交換、その後に海軍造船所、金貨鋳造所などを見学、帰路は大西洋を横断、喜望峰をまわり、インド洋を経て、実に8ヶ月かかって日本へ帰ってきました。

小栗が地球一周の旅を終えて帰国したとき、彼を送り出した井伊大老は桜田門外で暗殺され、すでにこの世にはいませんでした。国内は攘夷論が真っ盛りで、開国論を口にする者はいません。しかし、小栗はただ一人、目の当たりにしてきたアメリカの文明の先進さを説明し、日本も欧米を模範として近代化をはからなければならないと訴えました。

帰国後、彼は外国奉行に任ぜられ、ロシア艦隊の対馬占領事件には、幕府代表として外交折衝にあたりました。その後、勘定・江戸町・歩兵・陸軍・軍艦・海軍の各奉行を歴任し、遣米使節での見聞をもとに、日本近代化の道を開こうと活動を始めました。

具体的には、横須賀造船所の建設、フランス式軍隊の導入と訓練、フランス語学校の設立、滝野反射炉による大砲製造などの業績を残し、そのほか郵便制度の設立、鉄道建設、新聞発行などを提唱しました。とくに横須賀造船所の建設は、その後の日本の工業化の礎となり、明治45年に東郷平八郎が小栗の遺族らに対し、「日本海海戦で完全勝利を得ることができたのは、小栗さんが製鉄所や造船所を造っていてくれたおかげ」と礼を言ったという逸話があります。

王政復古後の慶応4年(1868年)1月15日、江戸城での和戦決定の会議において、小栗は薩長への主戦論を強硬に主張しましたが、恭順に傾いていた徳川慶喜の怒りに触れて罷免されてしまいます。小栗は「もはや自分の役目は終わった」として、領地である上野国権田村に隠棲帰農することを決意します。このとき小栗は領地返上も申し出ましたが、「領地返納には及ばず。土着のみ許可する」との沙汰が下されました。

そして小栗は、野にあって新時代にふさわしい人材を育てようと志し、学校開設の計画を打ち出しました。このころ、関東では旧幕府軍と新政府軍の衝突が繰り返され、緊迫した時局にありましたが、小栗は「主君慶喜公が恭順したからには、抗戦しても大義名分がない」として、全く関心を示さず、田畑を開墾し、居宅の新築を進めていました。

ところが、新政府軍は小栗の平和的帰農を許そうとはしませんでした。幕府の要職在任中は反薩長にとって憎き中心人物であり、またその手腕は彼らにとって大いなる脅威だったのです。彼らは、たえず小栗の動向を注視していました。そして「容易ならざる企てあり」と罪をでっちあげ、ついには追悼令が出されました。小栗は、捕縛された翌日に水沼川原で斬に処せられました。

小栗の最期の様子は、次のように伝えられています。新政府軍の軍監・原保太郎から、「何か遺言はないか」と尋ねられた小栗は「ない」と答えて目を閉じました。しかし、再び目を開けて「ひと言ある」と言い、「早く言え」と促されて「老母と妻を逃がした。よろしく寛典を乞う」と言い残しました。「よろしい」と答えた原は、いよいよ小栗の首を斬ろうとしました。

ところが、小栗が首を直立させたままなのでどうにも斬りにくくてしようがありません。そこで原は「もっと首を下げろ」と言いながら棒で小栗の腰を突つきました。すると、小栗は「無礼者!」と恫喝して原を睨み返しました。その迫力に気おされた原は、三太刀めでやっと首を斬り落したのでした。

小栗の享年は42歳。新政府軍がもっとも怖れていた男といってよい小栗について、後に大隈重信は、「明治政府の近代化政策は、小栗の模倣にすぎない」と語ったといいます。また、かの司馬遼太郎は、小栗を「明治の父」とも記しています。現在、水沼川原には、「偉人小栗上野介罪なくして此所に斬らる」と刻まれた慰霊碑が立っています。

殺した仲間のほうが多かった新撰組

その間、新撰組の厳しい取締りによって京都市中の平穏は何とか保たれました。しかし、そのために、尊皇攘夷派の人々が血祭りにあげられました。いったいどれだけの人数が犠牲になったか詳しく分かっていないようですが、実は、それ以上に新撰組内部の粛清によって殺された同志の数のほうがはるかに多かったといわれています。

戦死以外の理由で死亡した隊士たちは約70人おり、うち40人近くが、隊規である「局中法度」違反や「士道不覚悟」などの理由で粛清されたものとされます。そのなかでも有名なのが、芹沢鴨(せりざわかも)一派と伊東甲子太郎(いとうかしたろう)一派を葬ったときです。

芹沢を粛清したのは1863年9月、新撰組がまだ創生期にあったころのことです。宿舎だった八木邸の自室で就寝していた芹沢を深夜に襲い、斬り殺しました。このころ近藤と芹沢は主導権をめぐって対立しており、狂気的な粗暴さのある芹沢がリーダーになれば新撰組の将来はないと危惧した近藤らが凶行に及んだものでした。

伊東甲子太郎の一派を掃討したのは1867年11月。伊東が門弟数人とともに入隊したのは1864年11月ごろで、伊東の人物に惚れこんだ近藤は、彼をいきなり参謀の地位に据えました。しかし、やがて伊東が諸藩の志士と交わり勤皇活動に傾斜したため、近藤らと対立。そして、同志を集めて新撰組を脱退しようとしたことから、近藤が配下に命じて斬殺。その死体を回収に来た一派をも待ち伏せして一挙に殲滅しました。

新撰組は、全盛期には200人を超える隊士を抱えていたといいます。血気に逸るこれだけの大人数をまとめるのは並大抵でなく、組織の規律を守るためにやむを得なかったともいえましょう。ただ、そうしたこともあってか「殺戮集団」「人斬り集団」のイメージが強い新撰組ですが、実際の活動は捕縛(生け捕り)を原則としていました。かの池田屋事件も、最初は相手の人数が多いためやむなく斬る方針で戦い始めたものの、援軍が来て有利になると捕縛方針に切り替え、結果、斬殺したのが7人、傷を負わせたのが4人、捕縛したのが23人と報告されています。

【PR】

男の中の男、近藤勇

勝五郎が生まれ育った多摩一帯は、幕府直轄の天領だったためか、人々は武張った気風を好み、自警の意味からも剣術がさかんに行われていました。勝五郎は15歳のときに、兄二人とともに天然理心流3代目・近藤周助の道場に入門します。人一倍稽古熱心だった勝五郎はめきめき上達し、入門後わずか8ヶ月で天然理心流の目録を与えられました。

ある夜、宮川家に強盗が押し入り、それに気づいた兄たちが手向かおうとしたところ、勝五郎は「押し入ったばかりのときの連中は気が立っているので手強い。物を盗りつくして立ち去るときは気が緩むので、そのスキを突いてやっつけよう」と言い、見事に兄弟で強盗を退治しました。この話を久治郎から聞かされた近藤周助は、勝五郎の機知に富んだ勘の鋭さと度胸に感服し、近藤家の養子に迎えて4代目を継がせる決心をしました。

16歳で近藤家の養子となった勝五郎は、剣術の鍛練に力を注ぐとともに漢学をも修めました。そして27歳で松井ツネと結婚、翌年に天然理心流4代目を襲名、近藤勇と改称します。若き当主・勇の人柄と天然理心流の純朴な剣術に惹かれ、多くの食客たちが勇の道場「試衛館」に集まりました。しかし、幕府が講武所の剣術指南役を募集したとき、候補に上がった勇は農民出身だったのが災いしたのか不採用となり、無念の涙をのみました。

文久3年(1863年)、上洛する14代将軍・徳川家茂の警護のため幕府が募集した浪士隊に試衛館一党で応募、「尽忠報国」の志をたずさえ6番隊として上洛しました。しかし、清河八郎らと分裂して彼らの帰府に従わず京都に残留、京都守護職にあった会津藩のお預かりとなって「壬生浪士組」を結成。そして、8月18日の政変に出動した際、武家伝奏から「新撰組」の名を与えられました。このときの局長は芹沢鴨、新見錦と勇の3人制でしたが、後に芹沢と新見を粛清し、勇が新撰組の頂点に立ちました。これからが新撰組の本領発揮となります。

長州勢力の回復をはかり京都の祇園祭に乗じて市中に放火し要人を暗殺しようとする浪士たちの企てを察知した勇は、元治元年(1864年)6月5日、少人数で一味が潜伏している池田屋に突入、みごと一網打尽に仕留めました。この事件で新撰組は朝廷と幕府から感状と報奨金を賜り、また、最強の剣客集団として名を轟かせました。そして慶応3年(1868年)に、隊士たちは正式に直参となりました。

その後も、勇の尽忠報国の意志はいっそう強固になっていきます。薩摩・伊予・土佐・越前の四侯会議に同席した際、勇は「親藩たる以上は、たとえ幕府に非があろうともこれを庇護すべきところ、外藩に雷同するがごときは不可解なり」と、福井藩主の松平春嶽を批判しています。

そして慶応3年9月13日、馬上にあった勇は、人家に潜んでいた御陵衛士に銃で撃たれて右肩に大怪我をします。しかし落馬せずに逃げ戻り、おびただしい出血にもかかわらず堂々と歩いて土方歳三の待つ部屋へ向かったといいます。”武骨”の印象が強い勇ですが、笑うと両頬にエクボができて、もの優しそうな雰囲気もあったともいいます。また、江戸に残してきた妻子の世話人に宛てた手紙も発見され、単身赴任のさなか、わずか2歳の娘を思う父親としてのあたたかい一面も垣間見えます。

鳥羽伏見の戦いには、勇は怪我のため参加しませんでしたが、戦いに敗れた幕臣たちは朝敵の汚名を着せられて江戸に撤退しました。なおも東進してくる新政府軍を防ぐため、幕府は新撰組に甲府城の守備を命じました。しかし、勇は新政府軍の怒涛の勢いを止めることはできませんでした。あらためて下総流山に陣を構え対抗しようとしますが急襲にあい、他の隊士たちを逃がすために自首します。そして慶応4年4月25日、勇は武士の名誉としての切腹も許されず、板橋平尾一里塚において斬首されました。享年35歳でした。

【PR】

|

みんなで自己研鑽

間違えやすい日本語 / 間違えやすい漢字 / この漢字、読めますか? / よい文章の書き方 / この言葉の意味は? / 言葉の由来 / 世界のことわざ / 故事・ことわざの解読 / 故事成語 / 凡人は歴史に学ぶ |

人生、ファイト

がんばれビジネスマン

【PR】

小栗上野介が生きた時代

旗本の子として江戸に生まれる

1834年

この頃から漢学・剣術・柔術・砲術を学ぶ

1843年

17歳になり登城、文武の才を注目される

1853年

ペリーが来航

1854年

日米和親条約

1855年

父が死去し家督相続

1856年

ハリスが着任

1856年

吉田松陰が松下村塾を開く

1858年

井伊直弼が大老に

1858年

日米修好通商条約

1859年

安政の大獄

1860年

遣米使節目付としてアメリカに渡航

1860年

外国奉行に任ぜられる

1860年

桜田門外の変

1862年

生麦事件

1862年

勘定奉行に任ぜられる

1862年

兵器の国産化を推進

1863年

薩英戦争

1864年

第1回長州征伐

1864年

軍艦奉行に任ぜられる

1865年

フランス語学校を開設

1865年

横須賀製鉄所を建設

1866年

薩長連合

1866年

海軍奉行に任ぜられる

1866年

徳川慶喜が将軍に

1867年

大政奉還

1868年

鳥羽・伏見の戦い

1868年

江戸城での評定で主戦論を主張するが、破れて罷免される

1868年

上野国に帰農

1868年

新政府軍が小栗追討令

1868年

新政府軍によって捕縛され斬首される

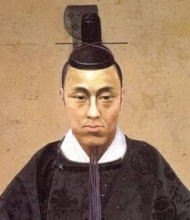

(徳川慶喜)

近藤勇の略年譜

武蔵国多摩郡の農民・宮川久次郎の三男として生まれる。幼名は勝五郎

1848年

天然理心流剣術道場・試衛館に入門

1849年

近藤周助の養子になる

1860年

御三卿・清水徳川家の家臣・松井八十五郎の長女・松井つねと結婚

1861年

近藤勇と名乗る

天然理心流派一門の宗家を継ぐ

1862年

長女たまが誕生

1863年

14代将軍・徳川家茂の上洛警護をする浪士組織「浪士組」へ参加

会津藩預かりとして壬生浪士組を結成

御所の警備に出動

芹沢一派を暗殺

1864年

池田屋事件

禁門の変

1867年

御陵衛士の残党に狙撃され重傷

1868年

鳥羽・伏見の戦い

近藤は大阪城で療養

新政府軍に包囲され投降

斬首され、京都の三条河原でさらし首にされる

関連ページ

【PR】

→目次へ