徒然草

尹大納言光忠入道~第一〇二段

尹大納言(ゐんのだいなごん)光忠入道(みつただのにふだう)、追儺(ついな)の上卿(しやうけい)をつとめられけるに、洞院右大臣殿(とうゐんのうだいじんどの)に次第(しだい)を申し請けられければ、「又五郎男(またごろうをのこ)を師とするより外(ほか)の才覚(さいかく)候(さうら)はじ」とぞ、のたまひける。かの又五郎は、老いたる衛士(ゑじ)の、よく公事(くじ)に慣れたる者にてぞありける。近衛殿(このゑどの)着陣し給ひける時、軾(ひざつき)を忘れて、外記(げき)を召されければ、火焚きて候ひけるが、「先づ、軾(ひざつき)を召さるべきや候ふらん」と、忍びやかにつぶやきける、いとをかしかりけり。

【現代語訳】

弾正台長官の大納言源光忠入道が、追儺の儀式を取り仕切ることになった時のこと、洞院右大臣殿に式の次第について教えを求めたところ、右大臣殿は、「又五郎の爺を師とするより外によい知恵はありません」と答えた。その又五郎というのは、年老いた宮中の警備官で、宮中の儀式によく慣れている者であった。ある時、近衛殿が所定の位置にご着席なさる時、先に軾(膝の下に敷く敷物)を下役人に敷かせるのを忘れたまま、外記(進行係)を召されたところ、篝火を焚いて控えていた又五郎が、「外記よりも、まず軾をお召しになるべきではありませんか」と、こっそりつぶやいた。何とも味のあることであった。

(注)弾正台・・・内外の非法を取り締まり、風俗を粛正することをつかさどる役所。

(注)追儺・・・大晦日の夜に宮中で行われる、疫鬼や疫神を払う儀式。

↑ ページの先頭へ

女のもの言ひ掛けたる~第一〇七段

女の物言ひ掛けたる返事(かへりごと)、とりあへずよきほどにする男は、有り難きものぞとて、亀山院(かめやまゐん)の御時(おんとき)、しれたる女房ども、若き男(をのこ)達の参らるるごとに、「郭公(ほととぎす)や聞き給へる」と問ひて試みられけるに、何がしの大納言とかやは、「数ならぬ身は、え聞き候はず」と答へられけり。堀川(ほりかわの)内大臣殿は、「岩倉(いはくら)にて聞きて候ひしやらん」と仰せられたりけるを、「これは難なし。数ならぬ身、むつかし」など定め合はれけり。

すべて男(をのこ)をば、女に笑はれぬやうにおほし立つべしとぞ。「浄土寺前関白殿(じやうどじのさきのくわんぱくどの)は、幼くて、安喜門院(あんきもんゐん)のよく教へ参らせさせ給ひける故(ゆゑ)に、御詞(おんことば)などのよきぞ」と、人の仰せられけるとかや。山階(やましなの)左大臣殿は、「あやしの下女(しもをんな)の見奉るも、いと恥づかしく、心遣ひせらるる」とこそ仰せられけれ。女のなき世なりせば、衣文(えもん)も冠(かぶり)も、いかにもあれ、引き繕(つくろ)ふべき人も侍らじ。

かく人に恥ぢらるる女、如何(いか)ばかりいみじきものぞと思ふに、女の性(しやう)は皆ひがめり。人我(にんが)の相(さう)深く、貪欲(とんよく)甚だしく、物の理(ことわり)を知らず、ただ、迷ひの方(かた)に心も早く移り、詞(ことば)も巧みに、苦しからぬことをも問ふ時は言はず、用意あるかと見れば、また浅ましきことまで、問はず語りに言ひ出だす。深くたばかり飾れることは、男の知恵にも勝(まさ)りたるかと思へば、そのこと、後(あと)より顕(あらは)るるを知らず。素直ならずして拙(つたな)きものは、女なり。その心に随ひてよく思はれんことは、心憂かるべし。されば、何かは女の恥づかしからん。もし賢女(けんぢよ)あらば、それももの疎(うと)く、すさまじかりなん。ただ迷ひを主(あるじ)として、かれに随ふ時、やさしくも、おもしろくも覚ゆべきことなり。

【現代語訳】

女が何かを話しかけてきた時に、すぐにうまく受け答えできる男は滅多にないもので、亀山院が御在位のころ、軽薄な女房らが、若い殿方が宮中に来るたびに、「ほととぎすの声をお聞きになりましたか?」と質問して、相手の反応を試した。某大納言は、「取るに足らない私ですので、聞くことができません」とお答えになった。堀河の内大臣は、「岩倉で聞きましたでしょうか」とお答えになり、女房らは、「これは無難な答えだわ。それに比べて、取るに足らない私の身だなんて、嫌味な言い方ね」などと批評し合った。

すべて男子の場合、女に笑われないように、しっかり育て上げるべきだという。「浄土寺の前の関白殿は、幼い頃に、祖母の姉妹にあたる安喜門院(後堀河天皇の皇后)がよく教育なさったので、女性との会話も見事だ」と、人が言っていたとかいう。山階の左大臣殿は、「身分の低い下女に会うときでさえ、たいたそう緊張して、心遣いをさせられる」と言っていた。女のいない世の中であれば、衣の着方も、冠のかぶり方も、どうでもよくなり、取り繕う人もいなくなるだろう。

このように、男に気を遣わせる女というものは、どれほど立派なものだろうと思えば、実際の本性はねじけたものだ。我が強く、強欲であること甚だしく、物事の道理をわきまえず、ただ、迷いの方向にすぐに飛びつき、言葉が達者であるのに、差支えないことを聞いても答えず、そこで、たしなみがあるかと思えば、一方ではあきれ果てたようなことまで、聞かれもしないのに喋り出す。深く考えて表面を飾ることは、男の知恵にもまさるが、すぐにばれてしまうことに気づかない。素直でなく愚劣なのは女である。だから、女の心に合わせて、女からよく思われようとすることは情けない。どうして女に気を遣う必要があるものか。もし賢女というものがたとしても、それはそれで親しめず、興冷めであるに違いない。ただ色香に迷い、身を任せて女とつきあうときは、優しくも、魅力的にも、思えてくる。

(注)岩倉・・・京都市左京区岩倉町。

↑ ページの先頭へ

寸陰惜しむ人なし~第一〇八段

寸陰(すんいん)惜しむ人なし。これよく知れるか、愚かなるか。愚かにして怠る人のために言はば、一銭軽(かろ)しといへども、これを重ぬれば、貧しき人を富める人となす。されば、商人(あきびと)の一銭を惜しむ心、切(せち)なり。刹那(せつな)覚えずといへども、これを運びてやまざれば、命を終ふる期(ご)、忽(たちま)ちに至る。

されば、道人(だうにん)は、遠く日月(にちぐわつ)を惜しむべからず。ただ今の一念、空しく過ぐることを惜しむべし。もし人来りて、我が命、明日は必ず失はるべしと告げ知らせたらんに、今日の暮るる間、何事をか頼み、何事をか営まん。我等が生ける今日の日、何ぞその時節に異ならん。一日のうちに、飲食(おんじき)、便利、睡眠(すいめん)、言語(ごんご)、行歩(ぎやうぶ)、やむ事を得ずして、多くの時を失ふ。その余りの暇(いとま)、幾ばくならぬうちに、無益(むやく)の事をなし、無益の事を言ひ、無益の事を思惟(しゆゐ)して時を移すのみならず、日を消し、月をわたりて、一生を送る、尤(もつと)も愚かなり。

謝霊雲(しやれいうん)は法華の筆受(ひつじゅ)なりしかども、心、常に風雲の興を観ぜしかば、恵遠(ゑおん)、白蓮(びやくれん)の交はりを許さざりき。暫くもこれなき時は、死人に同じ。光陰何のためにか惜しむとならば、内に思慮なく、外に政事(せいじ)なくして、止まん人は止み、修(しゆ)せん人は修せよとなり。

【現代語訳】

一瞬の時間を惜しむ人はいない。これはよく物事を分かっているからそうするのか、それとも愚かだからなのか。愚かで怠け者のために言うなら、わずか一銭の金は軽いといっても、これを集めれば、貧しい人を富める人にできる。だから、商人が一銭を惜しむ心は切実である。一瞬という短い時間は意識しない短い時間といっても、これをずっと積み上げていけば、死期はたちまちやって来る。

だからこそ、仏教修行をする人は、遠い未来までの月日を考えてはいけない。ただ現在の一瞬を、空しく過ごすことを惜しむべきだ。もし誰かが来て、お前の命は明日に必ず失われると告知されたなら、今日一日が暮れるまでの間、何をあてにし、何に励むのか。我々が普通に生きている今日という一日も、どうして、明日死ぬといわれた一日と違っていようか。一日のうちに、飲食、大小便、睡眠、会話、歩行など、やむを得ないことで多くの時を失う。その残りの時間となると、どれほどもないのに、無益な事をなし、無益な事を言い、無益な事を考えて時間を過ごすのみならず、日を浪費し、月を経過し、遂に一生をいたずらに送るのは、実に愚かである。

謝霊雲は、仏教に帰依して法華経の漢訳を行ったほどの人だったが、風や雲に馴染みながら生きたいと常々思っていたので、恵遠や彼の結社白蓮との交わりをしなかったという。いささかでも一瞬という短い時間を惜しむ心がない時は、死人と同じである。一瞬を何のために惜しむかというと、内には雑念をなくし、外には俗事がないよう努めて、修業したくない者はそれでよし、修業しようと思う人はしっかりと修業せよ、というからである。

(注)寸陰・・・「一寸の光陰」の略。

(注)謝霊雲・・・中国南北朝時代の宋の詩人(385~433年)。

(注)恵遠・・・東晋の僧。中国浄土教の祖とされる。廬山に入り修行・教化を行い、同志と白蓮社を設立した。

↑ ページの先頭へ

高名の木のぼり~第一〇九段

高名(かうみやう)の木登りといひしをのこ、人を掟(おき)てて、高き木に登(のぼ)せて梢(こずゑ)を切らせしに、いと危(あやふ)く見えしほどは言ふこともなくて、降るる時に軒長(のきたけ)ばかりになりて、「誤ちすな。心して降りよ」と言葉をかけ侍りしを、「かばかりになりては、飛び降りるるとも降りなん。如何(いか)にかく言ふぞ」と申し侍りしかば、「そのことに候(さうら)ふ。目くるめき、枝危きほどは、己(おのれ)が恐れ侍れば申さず。誤ちは、やすき所になりて、必ず仕(つかまつ)ることに候ふ」と言ふ。

あやしき下臈(げらふ)なれども、聖人の戒(いまし)めにかなへり。鞠(まり)も難き所を蹴出(けいだ)してのち、やすく思へば、必ず落つると侍るやらん。

【現代語訳】

有名な木登りだといわれている男が、人を指図して高い木に登らせて梢を切らせた時、とても高くて危なく見える間は何も言わないで、降りてくる時に軒の高さくらいになったところで、「怪我をするな。注意して降りろ」と言葉をかけたので、それを見ていた私が「これくらいの高さであれば、たとえ飛び降りたとしても降りられよう。どうしてそう言うのか」と申したところ、「そのことでございます。高くて目がくらみ、枝が折れそうで危ない間は、自分で恐れて用心しますから何も申しません。失敗は、安全な所になってから必ずしでかすものでございます」と言う。

賤(いや)しい身分の者ながら、その言葉は聖人の教訓にかなっている。蹴鞠(けまり)の鞠も、難しいのをうまく蹴った後で安心すると、必ず失敗して鞠を落とすそうだ。

(注)聖人の戒め・・・『易経』にある、「君子、安くして危うきを忘れず。・・・・・・」

↑ ページの先頭へ

双六の上手~第一一〇段

双六(すごろく)の上手といひし人に、その行(てだて)を問ひ侍りしかば、「勝たんと打つべからず。負けじと打つべきなり。いづれの手かとく負けぬべきと案じて、その手を使はずして、一目(ひとめ)なりともおそく負くべき手につくべし」と言ふ。

道を知れる教、身を修め、国を保たん道も、またしかなり。

【現代語訳】

双六の名手といわれる人に、その必勝法を尋ねたところ、「勝とうとして打ってはならない。負けまいとして打つのがよい。どの手を打てば早く負けるだろうと思案して、その手を使わずに、一目でも遅く負けるような手を使わなくてはならない」と言う。

これはその道をよく知っている者の教えであって、我が身を修め、国を保つ道も、また同じである。

【PR】

↑ ページの先頭へ

四十にもあまりぬる人の~第一一三段

四十(よそじ)にも余りぬる人の、色めきたる方、おのづから忍びてあらんはいかがはせん、言(こと)にうち出でて、男女(をとこをんな)の事、人の上をも言ひたはぶるるこそ、似げなく、見苦しけれ。

大方、聞きにくく、見苦しき事、老人(おいびと)の若き人に交はりて、興あらんと物言ひゐたる。数ならぬ身にて、世の覚えある人を隔てなきさまに言ひたる。貧しき所に、酒宴好み、客人(まれびと)に饗応(きやうよう/あるじ)せんときらめきたる。

【現代語訳】

四十歳を過ぎた人が、時にひそかに色恋に耽るのは仕方がないとしても、わざわざ口に出して、男女の情事や他人の身の上のことまでもふざけ合って言うのは、中年者には似つかわしくなく、見苦しいものだ。

一般に、聞きづらく見苦しいことといえば、老人が若い人に交って、面白くしようと何かを言うこと、下っ端の分際で、社会的に地位の高い人のことを友達のように言うこと、貧しい家のくせに、酒宴を好み、客を豪勢にもてなそうと派手にふるまうこと。

↑ ページの先頭へ

寺院の号~第一一六段

寺院の号、さらぬ万(よろづ)の物にも、名を付くること、昔の人は少しも求めず、ただありのままに、やすく付けけるなり。このごろは、深く案じ、才覚をあらはさんとしたるやうに聞こゆる、いとむつかし。人の名も、目なれぬ文字を付かんとする、益なきことなり。

何事もめづらしき事を求め、異説を好むは、浅才(せんざい)の人の必ずある事なりとぞ。

【現代語訳】

寺院の名をはじめ、その他あらゆる物にも、名を付けるのに、昔の人は少しも凝ったりせず、ただありのままに、素直に付けたのである。この頃は、深く考え、学才をひけらかそうとしているように思えるのが、たいそう嫌味なものだ。人の名前も、見慣れない文字を付けようとするのは、無益なことだ。

何事も珍しい事をわざわざ求め、変わった説を好むのは、教養のない人が必ずやる事であるという。

↑ ページの先頭へ

友とするにわろき者~第一一七段

友とするにわろき者、七つあり。一つには高くやんごとなき人、二つには若き人、三つには病(やまひ)なく身(み)強き人、四つには酒を好む人、五つには猛(たけ)く勇める兵(つはもの)、六つには虚言(そらごと)する人、七つには欲深き人。

よき友三つあり。一つには物くるる友、二つには医者(くすし)、三つには智恵ある友。

【現代語訳】

友とするのに悪い者が七つある。一つには身分が高く高貴な人、二つには年の若い人、三つには病気をしたことのない健康な人。四つには酒を好む人。五つには猛々しく勇ましい武者。六つには嘘をつく人。七つには欲の深い人。

よい友には三つある。一つには物をくれる友。二つには医者。三つには知恵ある友。

↑ ページの先頭へ

唐の物は~第一二〇段

唐(から)の物は、薬の外(ほか)は、なくとも事欠くまじ。書(ふみ)どもは、この国に多く広まりぬれば、書きても写してん。唐土船(もろこしぶね)のたやすからぬ道に、無用の物どものみ取り積みて、所狭(ところせ)く渡しもて来る、いと愚かなり。

「遠き物を宝とせず」とも、また「得がたき貨(たから)を貴(たふと)まず」とも、文に侍るとかや。

【現代語訳】

中国からの舶来品は、薬のほかは、なくても不自由はしないだろう。書物はこの国にも数多く広まっているので、書き写すこともできる。中国へ渡る船が、危険な航路を、多くのいらない物を積み込み、満載の状態で次々と渡してくるのは、実に愚かなことである。

「遠くにある物を宝と思わない」とも、また「得がたい宝は貴ばない」とも、古典の書物にあるとか。

↑ ページの先頭へ

養ひ飼ふものには~第一二一段

養ひ飼ふものには、馬・牛。繋ぎ苦しむるこそいたましけれど、なくてかなはぬものなれば、いかがはせむ。犬は、守り防ぐつとめ、人にもまさりたれば、必ずあるべし。されど、家ごとにあるものなれば、殊更(ことさら)に求め飼はずともありなん。

その外(ほか)の鳥獣、すべて用なきものなり。走る獣(けだもの)は檻(をり)にこめ、鎖をさされ、飛ぶ鳥は翅(つばさ)を切り、籠(こ)に入れられて雲を恋ひ、野山を思ふ愁へ、止む時なし。その思ひ、我が身にあたりて忍びがたくは、心あらん人、これを楽しまんや。生(しょう)を苦しめて目を喜ばしむるは、桀(けつ)、紂(ちう)が心なり。王子猷(わうしいう)が鳥を愛せし、林に楽しぶを見て、逍遥の友としき。捕へ苦しめたるにあらず。凡(およ)そ、「めづらしき禽(とり)、あやしき獣、国に育(やしな)はず」とこそ、文にも侍るなれ。

【現代語訳】

養い飼うものとしては、まず馬・牛がある。繋いで苦しめるのは可哀そうだが、なくてはならないものなので仕方ない。犬は、家を守り盗人を防ぐ働きが、人にまさっているから、必ず飼うべきだ。しかし、どの家にもいるから、わざわざ飼わなくてもよかろう。

その他の鳥や獣は、すべて無用のものである。走る獣は檻に閉じ込められ、鎖につながれ、飛ぶ鳥は翼を切られ、籠に入れられて空の雲を恋しがり、あるいは野山を思う愁いはやむ時がない。その思いを、我が身にあてはめて堪え難いと思うなら、心ある人は、これを楽しむことができようか。命あるものを苦しめて喜ぶのは、暴君の桀や紂のような残忍な心の持ち主である。王子猷が鳥を愛したのは、林に遊ぶのを見て、そぞろ歩きの友としたのである。捕えて飼って苦しめたのではない。だいたい、「珍しい鳥や見慣れない獣は、国内で飼育すべきでない」と、書物にもあるようだ。

(注)桀、紂・・・夏の桀王と殷の紂王。ともに中国を代表する暴君。

(注)王子猷・・・東晋の王徽之(おうきし)。王義之の子で、六朝を代表する風流才子。

↑ ページの先頭へ

人の才能は~第一二二段

人の才能は、文(ふみ)あきらかにして、聖(ひじり)の教へを知れるを第一とす。次には手書くこと、むねとすることはなくとも、是を習ふべし。学問に便りあらんためなり。次に医術を習ふべし。身を養ひ、人を助け、忠孝のつとめも、医にあらずはあるべからず。次に弓射(ゆみい)、馬に乗ること、六芸(りくげい)に出だせり。必ずこれをうかがふべし。文・武・医の道、まことに欠けてはあるべからず。これを学ばんをば、いたづらなる人といふべからず。次に、食は人の天なり。よく味(あぢは)ひを調(ととの)へ知れる人、大きなる徳とすべし。次に細工、万(よろづ)に要(えう)多し。

このほかのことども、多能は君子の恥づるところなり。詩歌に巧みに、糸竹(しちく)に妙(たへ)なるは、幽玄(いうげん)の道、君臣これを重くすといへども、今の世にはこれをもちて世を治むること、漸(やうや)く愚かなるに似たり。金(こがね)はすぐれたれども、鉄(くろがね)の益(やく)多きにしかざるが如し。

【現代語訳】

人の才能は、四書五経などの古典に通じていて、古の聖人の教えを知っていることを第一とする。次には字を書くことで、専門ではなくても、これを習うのがよい。学問の手助けとするためである。次には医術を学ぶのがよい。身を養い、人を助け、忠孝のつとめを果たすにも、医術によらなければ全うするのは難しい。次に、弓術と乗馬、ともに六芸に数えられている。必ず習っておくのがよい。文・武・医の道は、本当にどれ一つ欠けてはならない。これらを学ぶ人を、無駄なことをする人と言ってはならない。次に、食物は人間にとって天のように大切なものである。上手な調味ができる人は、大きな長所としなければならない。次に手細工で、あらゆることに役立つ。

このほかの事をいえば、多才であるのはかえって君子の恥とするところである。詩歌に長じ、見事に管弦を奏でることは、ともに優美で奥深い芸道であり、君臣ともにこれを重んずるとはいっても、今の世ではこれらの能力で世を治めることは、だんだん現実離れしてきているようだ。金の価値が高いといっても、鉄の用途の多いのにはかなわないようなものである。

(注)六芸・・・古代中国で士以上の者が修得すべきとされた分野。

↑ ページの先頭へ

顔回は~第一二九段

顔回(がんくわい)は、志、人に労を施さじとなり。すべて人を苦しめ、物を虐(しへた)ぐること、賤しき民の志をも奪ふべからず。また、いとけなき子をすかし、おどし、言ひ恥づかしめて興ずることあり。おとなしき人は、まことならねば、事にもあらずと思へど、幼き心には、身にしみて恐ろしく、恥づかしく、あさましき思ひ、まことに切(せち)なるべし。これを悩まして興ずること、慈悲の心にあらず。

おとなしき人の、喜び、怒り、悲しび、楽しぶも、みな虚妄(こまう)なれども、誰か実有(じつう)の相(そう)に著(ぢやく)せざる。身をやぶるよりも、心を傷(いた)ましむるは、人を害(そこな)ふことなほ甚だし。病を受くることも、多くは心より受く。外(ほか)より来る病は少なし。薬を飲みて汗を求むるには、しるしなきことあれども、一旦恥ぢ恐るることあれば、必ず汗を流すは、心のしわざなりといふことを知るべし。遥雲(りやううん)の額(がく)を書きて、白頭(はくとう)の人となりしためし、なきにあらず。

【現代語訳】

顔回は、日常の心掛けとして、人に苦労をかけまいとしていた。総じて人を苦しめたり、虐待したりすることは論外で、下層の民の意志であっても尊重し、奪ってはならない。また、幼い子を、だましたりおどかしたり、からかったりして、大人が面白がることがある。大人にしては本心からではないので何でもないと思うが、子供心には、身に染みて恐ろしく、恥ずかしく、情けなく思う気持ちは、まさに痛切なものだ。子供を悩ませて面白がることは、慈悲の心ではない。

大人の喜び、怒り、悲しみ、楽しみも、すべて見せかけの迷いに過ぎないが、それでも実在しているとの思い込みに陥らない者があろうか。身体を損なうよりも、心を傷つけるほうが、人の健康を損なう点ではより甚だしい。病にかかるのも、多くは心が原因となる。体の外からやって来る病は少ない。薬を飲んで汗を出そうとしても効果がないこともあるが、ひとたび恥じ恐れることがあれば、必ず汗を流すのは、心のしわざであると知られよう。凌雲観の額を書いて、恐怖にために瞬時に白髪になった例もないわけではない。

(注)顔回・・・中国春秋時代の人。孔子第一の高弟。

(注)凌雲の額・・・凌雲は中国、魏の文帝が洛陽に築かせた楼閣。額に凌雲観と書かせるため書家を楼上に登らせたが、恐怖のため下りてきたときには頭髪が雪のように白くなっていたという故事がある。

【PR】

↑ ページの先頭へ

貧しき者は~第一三一段

貧しき者は財(たから)をもて礼とし、老いたる者は力をもて礼とす。おのれが分(ぶん)を知りて、及ばざる時は速やかにやむを智といふべし。許さざらんは、人の誤りなり。分を知らずして強ひて励むは、おのれが誤りなり。

貧しくして分を知らざれば盗み、力衰へて分を知らざれば病を受く。

【現代語訳】

貧しい者は財貨を贈ることを礼儀とし、年老いた者は力を貸すことを礼儀とする。しかし、自分の限界を知って、到底及ばない時はただちに止めるのを智恵というものだ。それを許さないなら、その許さない人が間違っている。分をわきまえずに無理に励むのは、自分の誤りである。

貧しいのに分際をわきまえないと盗みを働くし、力が衰えているのに分際をわきまえないと病気になってしまう。

↑ ページの先頭へ

花はさかりに~第一三七段

(一)

花は盛りに、月はくまなきをのみ、見るものかは。雨にむかひて月を恋ひ、垂れこめて春の行方知らぬも、なほ哀(あはれ)に情(なさけ)深し。咲きぬべきほどの梢(こずゑ)、散りしをれたる庭などこそ、見所多けれ。歌の詞書(ことばがき)にも、「花見にまかれりけるに、早く散り過ぎにければ」とも、「さはる事ありてまからで」なども書けるは、「花を見て」と言へるに劣れることかは。花の散り、月の傾(かたぶ)くを慕ふ習ひはさることなれど、殊(こと)にかたくななる人ぞ、「この枝かの枝散りにけり。今は見所なし」などは、言ふめる。

万(よろづ)のことも、始め終りこそをかしけれ。男女(おとこおんな)の情けも、ひとへに逢ひ見るをば言ふものかは。逢はでやみにし憂さを思ひ、あだなる契りをかこち、長き夜をひとり明かし、遠き雲井(くもゐ)を思ひやり、浅茅(あさぢ)が宿に昔を偲ぶこそ、色好むとは言はめ。望月(もちづき)のくまなきを千里(ちさと)の外(ほか)まで眺めたるよりも、暁近くなりて持ち出でたるが、いと心深う青みたるやうにて、深き山の杉の梢に見えたる木(こ)の間の影、うちしぐれたる村雲がくれのほど、またなくあはれなり。椎柴(しひしば)、白樫(しらかし)などの、濡れたるやうなる葉の上にきらめきたるこそ、身に沁みて、心あらん友もがなと、都恋しう覚ゆれ。

【現代語訳】

桜の花は、何も盛りの時だけを、月は、曇りなく照りわたっている時だけを見るものではない。雨に向かって月を恋しく思い、簾をおろして春の行方を知らないでいるのも、やはりしみじみと趣深いものだ。今にも咲きそうな桜の梢や、花が散り敷いた庭にこそ、見る価値がある。和歌の詞書にも、「花見に出かけたが、すでに散り終わっていたので」とか、「差し支え事があって行かないで」などと書いてあるのは、「花を見て」と言うのに劣るだろうか、花が散り、月が西へ傾くのを惜しむ人情はもっともであるのに、特に風流心のない人に限って、「この枝もあの枝も花が散ってしまった。今はもう見る価値はない」などと言うようだ。

何事も、始めと終わりが趣深いものだ。男女の恋愛も、ひたすら逢って契りを結ぶことだけをいうものでは決してない。逢わずに終わった辛さを思い、当てにならぬ約束を嘆き、長い夜を一人で明かし、はるか遠く離れてしまった人を思い、浅茅の茂る家で恋人のいた昔をしのんだりすることこそ、真に色恋を解すると言えよう。曇りのない満月を、遠い千里の彼方まで眺めるよりも、明け方近くまで待って出た月がまことに情緒深く、青みを帯びて深山の杉の梢の間から見える光や、さっと降り出す時雨の雲に隠れている情景のほうが、この上なく情緒深い。月の光が椎柴・白樫などの濡れたような葉の上にきらめいている情景も、とても身にしみて、ここに風情をを解する友がいてくれたらなあと、都を恋しく思う。

(二)

すべて、月、花をば、さのみ目にて見るものかは。春は家を立ち去らでも、月の夜は閨(ねや)のうちながらも思へるこそ、いとたのもしう、をかしけれ。よき人は、ひとへに好けるさまにも見えず、興ずるさまも等閑(なほざり)なり。片田舎の人こそ、色こく万(よろづ)はもて興ずれ。花の本(もと)には、ねぢ寄り立ち寄り、あからめもせずまもりて、酒飲み、連歌して、果ては、大きなる枝、心なく折り取りぬ。泉には手足さしひたして、雪には下り立ちて跡つけなど、万の物、よそながら見ることなし。

さやうの人の祭見しさま、いとめづらかなりき、「見事いと遅し。そのほどは桟敷不要なり」とて、奥なる屋にて、酒飲み物食ひ、囲碁・双六など遊びて、桟敷には人を置きたれば、「渡り候(さうら)ふ」といふ時に、おのおの胆つぶるるやうに争ひ走り上りて、落ちぬべきまで簾張り出でて、押し合ひつつ、一事(ひとこと)も見洩らさじとまぼりて、「とあり、かかり」と、物ごとに言ひて、渡り過ぎぬれば、「また渡らんまで」と言ひて下りぬ。ただ、物をのみ見んとするなるべし。都の人のゆゆしげなるは、睡(ねぶ)りて、いとも見ず。若く末々(すゑずゑ)なるは、宮仕へに立ち居(ゐ)、人の後ろにさぶらふは、様あしくも及びかからず、わりなく見んとする人もなし。

【現代語訳】

そもそも月や花は、目で見るだけのものだろうか。春は家から出なくても、月の夜は寝室の中にいても、心の中で思いやっていると、期待で胸が膨らみ、趣深くなる。身分教養のある人は、むやみに愛でる様子には見えないし、味わう様子もあっさりしている。片田舎の人に限って、しつこく何でも面白がる。花の木の下に無理に近寄り、わき目も振らずにじっと見つめ、酒を飲み連歌をしたり、しまいには大きな枝を心なく折り取ってしまう。泉があれば手足を突っ込み、雪があれば降り立って足跡をつけたりなど、あらゆるものをさりげなく眺めることをしない。

そのような人々が賀茂祭を見物する様子は、たいそう珍妙であった。「行列が来るのはずっと後だ。それまでは桟敷に居ても仕方がない」と言って、奥まった部屋で酒を飲み、物を食い、囲碁・双六などで遊んで、桟敷には見張りを置いてあるので「行列が渡ってきます」と言うと、おのおの慌てふためき、我先に桟敷に上って、落ちんばかりに簾が張り出し、押し合いへし合いつつ、一つも見逃がすまいと血眼になり、「ああだ、こうだ」と、行列の一つ一つについて批評して、通り過ぎると、「次に渡ってくるまで」と言って降りていった。これは、ただ行列だけを見ようとしているだけなのだろう。都の人で立派に見える人は、居眠りしているようで大して見もしない。若く身分の低い人々は、主人への給仕で立ったり座ったりして忙しいし、後ろに控えている人々はみっともなくのしかかったりせず、無理に見ようとする人はいない。

(三)

何となく葵かけ渡してなまめかしきに、明けはなれぬほど、忍びて寄する車どものゆかしきを、「それか、かれか」など思ひ寄すれば、牛飼・下部などの見知れるもあり。をかしくもきらきらしくも、さまざまに行き交ふ、見るもつれづれならず。暮るるほどには、立て並べつる車ども、所なく並みゐつる人も、いづかたへか行きつらん、ほどなく稀(まれ)になりて、事どもの乱(らう)がはしさもすみぬれば、簾・畳も取り払ひ、目の前にさびしげになりゆくこそ、世の例(ためし)も思ひ知られて、あはれなれ。大路(おほち)見たるこそ、祭見たるにてはあれ。

かの桟敷の前をここら行き交ふ人の、見知れるがあまたあるにて、知りぬ、世の人数(ひとかず)もさのみは多からぬにこそ。この人みな失せなん後、我が身死ぬべきに定まりたりとも、ほどなく待ちつけぬべし。大きなる器(うつはもの)に水を入れて、細き穴をあけたらんに、滴(しただ)ること少なしといふとも、怠る間なく洩りゆかば、やがて尽きぬべし。都の中(うち)に多き人、死なざる日はあるべからず。一日(ひとひ)に一人二人のみならんや。鳥辺野(とりべの)・舟岡(ふなをか)、さらぬ野山にも、送る数多かる日はあれど、送らぬ日はなし。

されば、棺(ひつき)をひさく者、作りてうち置くほどなし。若きにもよらず、強きにもよらず、思ひかけぬは死期(しご)なり。今日まで逃れ来にけるは、ありがたき不思議なり。しばしも世をのどかには思ひなんや。継子(ままこ)だてといふものを双六(すごろく)の石にて作りて、立て並べたるほどは、取られん事いづれの石とも知らねども、数へあてて一つを取りぬれば、その他は逃れぬと見れど、またまた数ふれば、かれこれ間(ま)抜き行くほどに、いづれも逃れざるに似たり。兵(つはもの)の軍(いくさ)に出づるは、死に近きことを知りて、家をも忘れ、身をも忘る。世を背ける草の庵には、閑(しづ)かに水石(すいせき)をもてあそびて、これをよそに聞くと思へるは、いとはかなし。閑かなる山の奥、無常の敵(かたき)、競ひ来らざらんや。その死に臨める事、軍の陣に進めるに同じ。

【現代語訳】

一帯に葵をかけわたして優美なところに、まだ夜が明けきらない頃、ひそかに寄せてくる車はいったい誰のものかと心が惹かれ、「その人か、あの人か」などと思っていると、牛飼いや召使いなどで見知った者がいる。趣深いのもきらびやかなのも、さまざまに行き交うのは、見るだけでも退屈しない。日暮れの頃には、立ち並んでいた見物の車も、所せましと並んで座っていた見物人も、どこへ行ってしまったのか、ほどなくまばらになって騒々しさも静まり、簾・畳も取り払い、見る間に寂しくなっていくのこそ、世の無常も思い知られて、しみじみと趣深い。都大路を見てこそ、祭を見たことになるのだ。

その桟敷の前を多く行きかう人に、顔見知りが多くあることでよく分かる、世の人の数はそんなに多くはないと。この人たちがみな死んで、最後に自分も死ぬと定まっているとしても、さほど待たずにすむのだろう。大きな容器に水を入れて、小さな穴をあけたとしたら、したたる水は少ないといっても、休む間もなく洩れていけば、すぐに水は尽きるだろう。都に人は多いが、死なない日はないはずだ。それも一日に一人二人ばかりではなかろう。鳥辺野や舟岡、そのほか野山にも、死者を葬送する数が多い日はあっても、全く送らない日はない。

だから、棺桶を売る者は、作って置いておく暇もない。若かろうと強かろうと、予測できないのは死期である。今日まで死なずに逃れてきたのは滅多にない奇跡なのだ。ほんの少しの間でもこの世をのんびりと考えていられようか。継子立てという配置を双六の石で作って、並べてあるうちは、取られるのはどの石とも分からないが、十番目をと数え当てて一つを取ってしまうと、その他は逃げ切ったと見えるけれど、改めて数えて、あれこれ抜いていくうちに、結局どれも取られてしまうようなものだ。武士が戦に出る時は、死が近いことを知っているから、家も身をも忘れる。俗世間から離れた草庵では、閑かに和泉水や庭石を愛でて、死に近いことをよそごとと思っているのは、たいそう浅ましい考えだ。静かな山の奥にも、無常という敵が襲来しないであろうか。草庵でも死に直面していることは、戦陣に進んでいくことと同じだ。

(注)鳥辺野・舟岡・・・どちらも都の代表的墓地。

↑ ページの先頭へ

身死して財残ることは~第一四〇段

身死して財(たから)残ることは、智者のせざるところなり。よからぬ物、貯(たくは)へ置きたるもつたなく、よき物は、心をとめけむんとはかなし。こちたく多かる、まして口惜し。「我こそ得め」など言ふ者どもありて、跡に争ひたる、様(さま)あし。後は(たれ)にと心ざす物あらば、生けらんうちにぞ譲るべき。朝夕なくてかなはざらん物こそあらめ、その外は何も持たでぞあらまほしき。

【現代語訳】

死んだ後に財産が残るようなことは、知恵ある人はしないものである。ろくでもない物を蓄え置いてあるのも見苦しいし、立派な物は、さぞ執着したのだろうと思われてむなしい気持ちになる。遺産がやたら多いのは、まして感心しない。「私こそが頂くべきだ」などと言う者たちがあって、死んだ後に争っているのは、無様だ。死んだ後に誰それに譲ろうと思う物があるなら、生きているうちに譲るのがよい。朝晩なくてはならない物は仕方ないが、それ以外は何も持たないでいたいものだ。

【PR】

↑ ページの先頭へ

悲田院堯蓮上人は~第一四一段

悲田院(ひでんゐんの)堯蓮上人(げうれんしやうにん)は、俗姓(ぞくしやう)は三浦の某(なにがし)とかや、双(さう)なき武者なり。故郷(ふるさと)の人の来(きた)りて、物語すとて、「吾妻人(あづまうど)こそ、言ひつることは頼まるれ。都の人は、ことうけのみよくて、実(まこと)なし」と言ひしを、聖(ひじり)、「それはさこそおぼすらめども、己(おのれ)は都に久しく住みて、慣れて見侍るに、人の心劣れりとは思ひ侍らず。なべて心柔かに、情(なさけ)ある故に、人の言ふほどのこと、けやけく否(いな)びがたくて、万(よろづ)え言ひ放たず、心弱くことうけしつ。偽(いつはり)せんとは思はねど、乏(とも)しく叶(かな)はぬ人のみあれば、おのづから本意(ほい)通らぬこと多かるべし。吾妻人は、我が方(かた)なれど、げには心の色なく、情おくれ、ひとへにすくよかなるものなれば、始めより否(いな)と言ひて止みぬ。にぎはひ豊かなれば、人には頼まるるぞかし」とことわられ侍りしこそ、この聖、声うちゆがみ、荒々しくて、聖教(しやうげう)の細やかなる理(ことわり)、いと弁(わきま)へずもやと思ひしに、この一言(ひとこと)の後、心にくくなりて、多かる中に寺をも住持(ぢゆうぢ)せらるるは、かくやはらぎたる所ありて、その益(やく)もあるにこそと覚え侍りし。

【現代語訳】

悲田院の堯蓮上人は、出家する前の名は三浦の某とかいう、並ぶ者のない立派な武士だった。上人と同郷の人が上京してきて話をするといって、その人が、「東国の人が言ったことは信頼できるが、都の人は、口先の受け答えだけよくて、誠実さがない」と言ったのを、上人は、「あなたはそう思われるかもしれませんが、私は都に長く住んで親しく交わってみますと、都の人の心が劣っているとは思いません。都の人はおしなべて心が柔和で恩情があるので、人から頼まれるようなことはきっぱり断りにくく、万事はっきりと言い切ることができない、だから気弱く承諾してしまう。約束をたがえようとは思わないのに、貧乏で思うに任せぬ人ばかりなので、自然と、約束を果たそうとする気持ちが達せられない場合が多くなるのだろう。東国の人は私と同郷だが、実のところは優しさがなく、人情味が乏しく、ただ一本気なものだから、できないことは始めからいやだと言って終わる。とはいえ富み栄えて裕福だから、人に当てにされるのです」と道理を説かれたが、この上人は言葉になまりがあり、荒っぽくて仏典の精細な教理を熟知していないのではと思っていたのに、この言葉を聞いて、上人の人柄が奥ゆかしく感じられ、多くの僧侶のなかで住職になっておられるのは、このような人情味の故こそだと思った。

↑ ページの先頭へ

心なしと見ゆる者~第一四二段

心なしと見ゆる者も、よき一言(ひとこと)いふものなり。ある荒夷(あらえびす)の恐しげなるが、かたへにあひて、「御子(おこ)はおはすや」と問ひしに、「一人も持ち侍らず」と答へしかば、「さては、もののあはれは知り給はじ。情けなき御心(みこころ)にぞものし給ふらんと、いと恐し。子ゆゑにこそ、万(よろず)のあはれは思ひ知らるれ」と言ひたりし、さもありぬべきことなり。恩愛の道ならでは、かかる者の心に慈悲ありなんや。孝養(けうやう)の心なき者も、子持ちてこそ、親の志は思ひ知るなれ。

世を捨てたる人の、万(よろづ)にするすみなるが、なべてほだし多かる人の、万にへつらひ、望みふかきを見て、無下(むげ)に思ひくたすは、僻事(ひがごと)なり。その人の心になりて思へば、まことにかなしからん親のため、妻子のためには、恥をも忘れ、盗みもしつべきことなり。されば、盗人(ぬすびと)を縛(いまし)め、僻事をのみ罪(つみ)せんよりは、世の人の飢ゑず、寒からぬやうに、世をば行はまほしきなり。人、恒(つね)の産(さん)なき時は、恒の心なし。人、窮(きは)まりて盗みす。世治まらずして、凍餒(とうたい)の苦しみあらば、科(とが)の者絶ゆべからず。人を苦しめ、法を犯さしめて、それを罪なはんこと、不便(ふびん)のわざなり。

さて、いかがして人を恵むべきとならば、上(かみ)の奢(おご)り費(つひや)す所をやめ、民を撫(な)で、農を勧めば、下(しも)に利あらんこと、疑ひあるべからず。衣食、尋常(よのつね)なる上に僻事(ひがごと)せん人をぞ、まことの盗人とは言ふべき。

【現代語訳】

情愛がないと見える者でも、時によい一言は言うものだ。ある荒武士で恐ろしそうな者が、傍らにいる人に向かって、「お子さんはおいでか」と尋ねたところ、「一人も持っていません」と答えたので、「それでは、人間らしい情愛はお分かりになるまい。薄情な心でおありだと思えて、とても恐ろしい気がする。人は子どもを持ってこそ、すべての情愛が自然に分かってくる」と言ったのは、まさにその通りだ。妻子を思う心情なくしては、このような荒々しい者に慈悲の心があろうはずがない。親孝行する心のない者も、子を持って初めて親の心が分かるものだ。

俗世間を捨てて出家した人で、天涯孤独で無一物の者が、よく係累の多い人が方々へ媚びへつらい、欲深いのを見て、ひどく軽蔑するのは間違いだ。その人の心になって考えると、愛しい親のため、妻子のためならば、恥も忘れ、盗みもしかねないのだ。だから、盗人を捕らえ、ただ悪事を罰するよりは、世間の人が飢えたり凍えたりしないように、天下を治めてほしいものだ。人間は、一定の生業がなければ一定の道義心も持てない。人間は追い詰められて盗みをするのだ。世が治まらないで、凍えや飢えの苦しみがあるならば、罪人はなくならない。人民を苦しめて法を犯させ、それを罰するのは可哀想な行いだ。

それではいかに人民に恵みを与えたらよいかといえば、上に立つ者が贅沢や無駄遣いをやめて、人民を慈しんで農業を奨励するならば、下々の者に利益があるのは疑いない。衣食に事欠かないのに悪事をはたらく人こそ、本当の盗人と言うべきだ。

↑ ページの先頭へ

能をつかんとする人~第一五〇段

能をつかんとする人、「よくせざらんほどは、なまじひに人に知られじ。うちうちよく習ひ得てさし出でたらんこそ、いと心にくからめ」と常に言ふめれど、かく言ふ人、一芸も習ひ得ることなし。いまだ堅固(けんご)かたほなるより、上手の中に交りて、毀(そし)り笑はるるにも恥ぢず、つれなく過ぎて嗜(たしな)む人、天性その骨(こつ)なけれども、道になづまず、みだりにせずして年を送れば、堪能(かんのう)の嗜まざるよりは、終(つひ)に上手の位にいたり、徳たけ、人に許されて、双(さう)なき名を得ることなり。

天下のものの上手といへども、始めは不堪(ふかん)の聞えもあり、無下(むげ)の瑕瑾(かきん)もありき。されどもその人、道の掟(おきて)正しく、これを重くして放埓(はうらつ)せざれば、世の博士にて、万人の師となること、諸道変るべからず。

【現代語訳】

技能や芸能を身につけようとする人は、「上手にできないうちは、うかつに人に知られないようにしよう。ひそかに練習して上手になってから人前に出たら、たいそう奥ゆかしく見えるだろう」などとよく言うようだが、このように言う人は、一芸も習得したためしがない。まだ全く未熟なころから、上手い人の中に交じって、けなされたり笑われたりしても恥じることなく、平然として稽古に励む人が、天性の素質はなくても、その道に停滞せず、勝手をせずに年月を送れば、才能があっても稽古をしない者よりは、最終的には名人の地位に達し、貫禄もついて人から認められ、並びなき名声を得ることになる。

天下の名人といっても、始めは下手との評判もあり、ひどい欠点もあった。しかし、その人がその道の戒めを厳しく守り、これを大切にして勝手なふるまいをしなければ、世間から認められる権威となって、万人の師となるのであり、それはどんな道でも変わらないはずである。

【PR】

↑ ページの先頭へ

|

古典に親しむ

万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |

バナースペース

【PR】

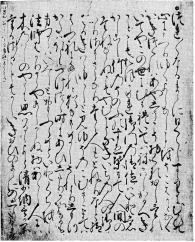

書名・内容について

文体は和漢混淆文と、仮名文字が中心の和文が混在している。序段を含めて全244段から成り、作者の随想・見聞などが広範多岐にわたって記されている。無常観に根ざす人生論・人間論・処世論や、有職故実の知識や深い学問教養に基づく趣味論、また仏教的思想への言及などあり、いずれも「醒めた眼」による鋭い批判がうかがえる。

兼好が仁和寺の近くに居を構えたためか、仁和寺に関する説話が多い。また、伝える説話のなかには、同時代の事件や人物について知る史料となる記述が散見され、歴史史料としても広く利用されている。中でも『平家物語』の作者に関する記述(226段)は現存する最古の物とされる。

『徒然草』は、清少納言の『枕草子』とともに、随筆文学の双璧と称せられることもあるが、鴨長明の『方丈記』をも含め、古典の三大随筆と称せられることもある。但し、兼好の生前、また死後も一部の知識人の目に留まっただけで、本格的に有名になったのは江戸時代に入ってからである。『徒然草』の合理的な思考や豊かな感受性が高く評価され、「日本の論語」とまで賞賛され、嫁入り道具の一つになるほどになった。

なお、写本については、『徒然草』成立後100年近くは存在を忘れられたため、ほとんど伝わっていない。室町中期に歌人の釈正徹(しゃくしょうてつ)によって『徒然草』が評価され、彼の手による写本が最古のものとされる。その後、正徹の弟子らに伝えられたが、人気を呼ぶのは江戸時代になってから。儒学教育とともに流行し、多くの写本が流布、嫁入り道具に持参すべき本とまで重きを置かれた。

古典文学年表

712年

『古事記』

720年

『日本書紀』

759年

『万葉集』

平安時代

905年

『古今和歌集』

『竹取物語』

『伊勢物語』

935年

『土佐日記』

951年

『後撰和歌集』

『大和物語』

『宇津保物語』

974年

『蜻蛉日記』

『落窪物語』

1000年

『拾遺和歌集』

1002年

『枕草子』

1004年

『和泉式部日記』

1008年

『源氏物語』

1008年

『紫式部日記』

1013年

『和漢朗詠集』

1055年

『堤中納言物語』

『狭衣物語』

『浜松中納言物語』

『夜半の寝覚』

1060年

『更級日記』

『栄華物語』

1086年

『後拾遺和歌集』

『大鏡』

1106年

『今昔物語』

1127年

『金葉和歌集』

1151年

『詞花和歌集』

1169年

『梁塵秘抄』

1170年

『今鏡』

1187年

『千載和歌集』

1190年

『水鏡』

1190年

『山家集』

鎌倉時代

1205年

『新古今和歌集』

1212年

『方丈記』

1214年

『金槐和歌集』

1220年

『宇治拾遺物語』

1220年

『愚管抄』

『保元物語』

『平治物語』

1221年

『平家物語』

1235年

『小倉百人一首』

1247年

『源平盛衰記』

1252年

『十訓抄』

1280年

『十六夜日記』

1330年

『徒然草』

室町時代

1339年

『神皇正統記』

1356年

『菟玖波集』

1370年

『増鏡』

1374年

『太平記』

1391年

『御伽草子』

1400年

『風姿花伝』

1438年

『義経記』

古典文学を学ぶ意義

第二に、古典文学は日本語の美しさと独自性を体現しています。古代の歌や物語は、音韻やリズムにこだわり、豊かなイメージや比喩を用いて表現されています。また、古い時代の文学作品は、日本独自の美意識や価値観を反映しており、それらを理解していることで日本文化の一端を垣間見ることができます。

第三に、古典文学は現代の文学や芸術にも大きな影響を与えています。多くの作家や詩人が、古典文学のテーマや形式を借りて新たな創作を展望しています。それにより、現代の文学作品をより深く味わう力を培うことができます。

総じて言えば、古い日本文学を学ぶことは、日本文化や歴史時代を俯瞰し、日本語の美しさや独自性を体感する機会を提供してくれますし、それらのつながりを確認することもできます。古典文学は、私たちの文化的な認識を形成するための重要な要素であり、その価値は今後も間違いなく継続していくでしょう。

【PR】