源氏物語

帚木(ははきぎ)

■光源氏の性分

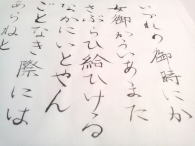

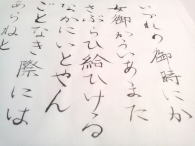

光る源氏、名のみことごとしう、言ひ消(け)たれ給ふ咎(とが)多かなるに、いとど、かかるすき事どもを末の世にも聞き伝へて、軽(かろ)びたる名をや流さむと、忍び給ひける隠(かく)ろヘごとをさへ、語り伝へけむ人のもの言ひさがなさよ。さるは、いといたく世を憚(はばか)り、まめだち給ひけるほど、なよびかにをかしきことはなくて、交野(かたの)の少将には、笑はれ給ひけむかし。

まだ中将などにものし給ひし時は、内裏(うち)にのみさぶらひようし給ひて、大殿(おほいとの)には絶え絶えまかで給ふ。忍ぶの乱れや、と疑ひ聞こゆることもありしかど、さしもあだなき目馴(めな)れたるうちつけのすきずきしさなどは、好ましからぬ御本性(ほんじやう)にて、まれには、あながちにひき違(たが)へ、心づくしなることを御心に思(おぼ)しとどむる癖(くせ)なむあやにくにて、さるまじき御ふるまひもうちまじりける。

【現代語訳】

「光る源氏」とは、評判ばかり大げさで、実際は言うのも憚られる過ちが多いというのに、その上このような多くの色恋沙汰を後の世までも伝えられて、いかにも軽々しい人間のように言われるのではないかと、ひそかに隠しておられたことまでも語り伝えたとは、さても人々の口さがないことよ。実際は、源氏の君はたいそう世間に遠慮して真面目そうにしていらしたから、そう艶っぽい面白い話などはなくて、色好みで知られる交野の少将には笑われていらっしゃっただろう。

まだ中将などでいらした時分は、宮中のお勤めばかりお励みになり、左大臣邸へのご退出も途絶えがちでいらっしゃった。人目を避けるような色恋沙汰でもあるのではないかと、左大臣家では疑い申しあげることもあったが、そのようないい加減でありふれた出来心からの色恋などはお好きでないご性分で、ただ時には、それとまったく正反対に気苦労の限りを尽くして御心に思いつめられるあいにくな癖がおありで、不都合な御ふるまいもないではなかった。

(注)交野の少将・・・当時の物語の主人公の名ながら、この物語は現在に伝わっていない。

↑ ページの先頭へ

■五月雨の夜

長雨(ながあめ)晴れ間なき頃、内裏(うち)の御物忌(ものいみ)さしつづきて、いとど長居さぶらひ給ふを、大殿(おほいとの)にはおぼつかなくうらめしく思したれど、よろづの御よそひ、何くれとめづらしきさまに調じ出で給ひつつ、御むすこの君たち、ただこの御宿直所(とのゐどころ)に宮仕へを勤め給ふ。宮腹(みやばら)の中将は、中に親しく馴れ聞こえ給ひて、遊び戯(たはぶ)れをも、人よりは心やすくなれなれしくふるまひたり。右の大臣(おとど)のいたはりかしづき給ふ住みかは、この君もいとものうくして、すきがましきあだ人なり。里にても、我が方のしつらひまばゆくして、君の出で入りし給ふにうち連れ聞こえ給ひつつ、夜昼(よるひる)、学問をも遊びをももろともにして、をさをさ立ちおくれず、いづくにてもまつはれ聞こえ給ふ程に、おのづからかしこまりもえおかず、心の中(うち)に思ふ事も隠しあへずなむ、睦(むつ)れ聞こえ給ひける。

つれづれと降り暮らして、しめやかなる宵の雨に、殿上(てんじやう)にもをさをさ人少(ひとずく)なに、御宿直所(とのゐどころ)も例よりはのどやかなる心地するに、大殿油(おほとなぶら)近くて、書(ふみ)どもなど見給ふ。近き御厨子(みづし)なるいろいろの紙なる文(ふみ)どもを引き出(い)でて、中将わりなくゆかしがれば、「さりぬべき少しは見せむ、かたはなるべきもこそ」と、許し給はねば、「そのうちとけてかたはらいたしと思(おぼ)されむこそゆかしけれ。おしなべたるおほかたのは、数ならねど、ほどほどにつけて、書きかはしつつも見侍りなむ。おのがじし恨めしきを折々、待ち顔ならむ夕暮などのこそ、見どころはあらめ」と怨(ゑん)すれば、やむごとなく切(せち)に隠し給ふべきなどは、かやうにおほぞうなる御厨子などにうち置き、散らし給ふべくもあらず、深く取り置き給ふべかめれば、二の町の心やすきなるべし、片はしづつ見るに、「よくさまざまなるものどもこそ侍りけれ」とて、心あてに、「それか、かれか」など問ふなかに、言ひ当つるもあり、もて離れたることをも思ひ寄せて、疑ふもをかしと思せど、言(こと)少なにて、とかく紛らはしつつとり隠し給ひつ。

【現代語訳】

五月の長雨が降り続いて晴れ間のない頃、内裏の御物忌が引き続いて、源氏の君は常にも増して長く宮中におとどまりなのを、左大臣邸では待ち遠しく恨めしく思っておられたが、宿直に必要な品を何だかんだと揃えてお届けになり、また左大臣のご子息方も、もっぱら源氏の君の御宿直所に出仕なさっていた。左大臣と宮との間に生まれた長男の頭中将は、中でも源氏の君と親密にしておられて、遊び事ひとつにも人より気兼ねなく馴れ馴れしくお付き合いしている。右大臣が婿君として大切にお世話をなさるのを、この君もうっとうしがってあまり寄り付こうとしない、浮気な洒落者だからである。ご実家でも、自分の部屋をまばゆいばかりにきれいに飾り、源氏の君が出入りなさるのにお供しては、夜も昼も学問も遊びもご一緒にして、ほとんど源氏の君に立ちおくれず、どこへでもお側を離れずいらっしゃるうちに、自然と遠慮もなくなり、心の内に思うことも隠し切れずに打ち明けたりして仲睦まじくなさっていた。

一日中雨が降り、所在なく暮している宵のこと、殿上の間にもほとんど人影がなく、源氏の君のお部屋もいつもよりのんびりした心地がしていたので、燈火近くで書物などを御覧になっている。近くの御厨子の中にある色さまざまの紙にしたためられた手紙どもを引き出していると、頭中将がやたらと見たがるので、「差し障りのないのは少しは見せましょう。みっともないものもあるでしょうから」とお許しになると、頭中将は「いや、その、よそゆきのではなく、見られては困るとお考えの手紙こそ拝見したいのです。ありふれた普通の手紙は、私のような取るに足らぬ者でも相応にやり取りします。お互いに相手を恨めしく思う折々のとか、人待ち顔の夕暮れに書いたような手紙とか、そういうのこそ見どころがありますから」と恨めしがる。身分の高い方からの手紙で特にお隠しになるべきものなどは、こういう手近な御厨子などに置き放しておかれるはずはなく、どこかへ深く隠しておいでだろうから、ここにあるのは二流どころの方からの気の置けない手紙なのだろう。頭中将はそれらを少しずつ見ていきながら、「これはこれは、さまざまな手紙がありますね」と言って、当て推量に「この手紙はあの女か、こちらのはあの女か」など問う中には、うまく言い当てるのもあれば、たいそう見当違いな疑いをかけたりするのもあって、おかしくお思いになったが、言葉少なに何かとごまかして手紙を隠しておしまいになった。

(注)御物忌・・・一定の期間、家に蟄居して行為を慎み、体を浄めること。

(注)頭中将・・・位階が四位以上で、蔵人頭(蔵人所の実質的な責任者)と近衛中将(近衛府の次官)を兼任した者に対する通称。作中では、頭中将、権中納言、右大将、内大臣と出世するごとに呼称が変わり、最後は太政大臣になる。

↑ ページの先頭へ

■頭中将の女性論

「女の、これはしもと難(なん)つくまじきは、難くもあるかなと、やうやうなむ見給へ知る。ただうはべばかりの情けに、て走り書き、折りふしの答(いら)へ心得て、うちしなどばかりは、随分によろしきも多かりと見給ふれど、そも、まことにその方を取り出でむ選びに、必ず漏るまじきはいと難(かた)しや。わが心得たることばかりを、おのがじし心をやりて、人をば落としめなど、かたはらいたきこと多かり。

親など立ち添ひ、もてあがめて、生(お)ひ先こもれる窓の内なるほどは、ただ片かどを聞き伝へて、心を動かすこともあめり。容貌(かたち)をかしくうちおほどき、若やかにて紛るることなき程、はかなきすさびも、人まねに心を入るることもあるに、おのづから一つゆゑづけて、し出づることもあり。

見る人、後れたる方をば言ひ隠し、さてありぬべき方をばつくろひてまねび出だすに、『それ、しかあらじ』と、そらにいかがは推し量り思ひくたさむ。まことかと見もてゆくに、見劣りせぬやうは、なくなむあるべき」と、うめきたる気色も恥づかしげなれば、いとなべてはあらねど、我も思し合はすることやあらむ、うちほほ笑みて、「その、片かどもなき人は、あらむや」と宣へば、「いと、さばかりならむあたりには、誰(たれ)かはすかされ寄り侍らむ。取る方なく口惜しき際(きは)と、優なりとおぼゆばかりすぐれたるとは、数(かず)等しくこそ侍らめ。人の品(しな)高く生(む)まれぬれば、人にもてかしづかれて、隠るること多く、自然(じねん)にそのけはひこよなかるべし。中の品になむ、人の心々、おのがじしの立てたる趣も見えて、分かるべきことかたがた多かるべき。下(しも)のきざみといふ際になれば、殊(こと)に耳たたずかし」とて、いと隈(くま)なげなる気色なるもゆかしくて、「その品々やいかに。いづれを三つの品に置きてか分くべき。元の品高く生まれながら、身は沈み、位みじかくて人げなき、また直人(なほびと)の上達部(かんだちめ)などまで、なり上りたる、我は顔にて家の内を飾り、人に劣らじと思へる、そのけぢめをば、いかが分くべき」と問ひ給ふほどに、左馬頭(さまのかみ)、藤式部丞(とうしきぶのじよう)、御物忌(ものいみ)に籠(こも)らむとて参れる、世の好き者にて物よく言ひ通れるを、中将待ちとりて、この品々をわきまへ定め争ふ。いと聞きにくきこと多かり。

【現代語訳】

(頭中将の話)「女の、これならば良しと難くせのつけようのない人はめったにいないものだと、この頃だんだんと分かってきました。表面だけの如才なさで手紙をすらすらと書き流したり、時節にふさわしい受け答えを心得てやってのけるぐらいは、身分相応にまあまあできるのも多くいると思いますが、それも本当にその方面の才能に優れた人を取り立てて選び出す段になると、絶対に選に外れないというのは滅多にいないものです。自分の得意なことだけをそれぞれ自慢して、他人をけなしたりなど、かたはら痛いのが多いものです。

親などが付っきりで可愛がり、年も若く深窓に育っているうちは、ただその才能の一端が伝わり、人の心を動かすこともあるようです。器量がよくおっとりしていて、若々しくて家の雑事に煩わされることのないうちは、ちょっとした芸事も人まねに一生懸命に稽古するので、自然と一芸を物にすることもあります。

仲立ちをする人は、その女の劣った点は隠して言わず、まあまあといった点を殊更に美化して吹聴しますので、『そんなことはありますまい』と当て推量で貶すわけにはいきませんし、本当にそうかと思って逢っているうちに、がっかりしないというのはまずないでしょう」と言って嘆息するのも気遅れするようなので、源氏はその話の全部ではないにしてもご自身も思い当たる節がおありなのか、ほほ笑みながら、「でも、いささかの才能もない女なんているものだろうか」とおっしゃると、「まさかそんな相手には、誰もだまされて言い寄りはしないでしょう。何の取柄もないつまらない女と、これは素晴らしいと思われる優れた女とは、同じように数少ないでしょう。高貴な家に生まれると、大勢の家人にかしづかれて欠点も人目につかない場合も多く、自然とその様子がよく見えるのでしょう。中流階級の女性になるとそれぞれに気質が違い、めいめいの特色も見えるので、何かと優劣の区別がつくことが多いでしょう。下層階級の女となると、特に関心もありませんね」と言って、何でも知っているふうであるのも源氏は興味を惹かれて、「その階級というのはどのように考えたらよいのか。何によって三つの階級に分けたらよいのですか。本来は高貴な家に生まれていながら今は落ちぶれて官位も低くて人並みには見えない人、また一方で普通の家の出で上達部などにまで出世し得意顔で邸の中を飾りたてて人に負けまいと思っている人、それらの違いはどう区別したらよいのですか」とお尋ねになっているところに、左馬頭や藤式部丞が御物忌みの宿直に参上して来た。この二人は、世間で評判の好色者で弁舌が達者なので、中将は待ってましたとばかりに、これらの階級の区別の議論を戦わす。中にはたいそう聞き苦しい話も多かった。

(注)左馬頭・・・馬を扱う役所の長官。

(注)藤式部丞・・・藤原氏で式部省の三等官。

【PR】

↑ ページの先頭へ

■左馬頭の女性論

(一)

「成り上(のぼ)れども、もとよりさるべき筋ならぬは、世の人の思へることも、さは言へど、なほ異なり。また、元はやむごとなき筋なれど、世に経(ふ)るたづき少なく、時世(ときよ)移ろひて、覚え衰へぬれば、心は心として事足らず、悪(わろ)びたることども出でくるわざなめれば、とりどりにことわりて、中の品にぞ置くべき。

受領と言ひて、人の国の事にかかづらひ営みて、品定まりたる中にも、またきざみきざみ有りて、中の品のけしうはあらぬ、選りで出でつべき頃ほひなり。なまなまの上達部よりも非参議の四位どもの、世のおぼえ口惜しからず、もとの根ざし卑しからぬが、やすらかに身をもてなしふるまひたる、いとかはらかなりや。

家の内に足らぬことなど、はた、なかめるままに、省かず、まばゆきまでもてかしづける女などの、おとしめ難く生(お)ひ出づるも、あまたあるべし。宮仕へに出で立ちて、思ひかけぬ幸(さいはひ)ひ取り出づる例(ためし)ども多かりかし」など言へば、「すべて、にぎははしきによるべきなんなり」とて、笑ひ給ふを、「異人(ことひと)の言はむように、心得ず仰せらる」と、中将憎む。「元の品、時世の覚えうち合ひ、やむごとなきあたりの内々のもてなし、けはひ後れたらむは、さらにも言はず、何をしてかく生ひ出でけむと、言ふかひなくおぼゆべし。うち合ひてすぐれたらむもことわり、これこそはさるべきこととおぼえて、めづらかなることと、心も驚くまじ。なにがしが及ぶべきほどならねば、上(かみ)が上はうちおき侍りぬ。

さて、世にありと人に知られず、さびしくあばれたらむ葎(むぐら)の門(かど)に、思ひの外(ほか)にらうたげならむ人の、閉ぢられたらむこそ、限りなく珍しくはおぼえめ。いかで、はたかかりけむと、思ふより違(たが)へることなむ、あやしく心とまるわざなる。

父の、年老い、ものむつかしげに太りすぎ、兄(せうと)の顔憎げに、思ひやり殊なることなき閨(ねや)の内に、いといたく思ひあがり、はかなくし出でたること、わざも、ゆゑなからず見えたらむ、片かどにても、いかが思ひの外にをかしからざらむ。すぐれて疵(きず)なき方の選びにこそ及ばざらめ、さる方にて捨て難きものをは」とて、式部を見やれば、わが妹どものよろしき聞こえあるを思ひて宣ふにや、とや心得らむ、ものも言はず。

「いでや、上の品と思ふにだに、難(かた)げなる世を」と、君は思すべし。白き御衣(おんぞ)どものなよよかなるに、直衣(なほし)ばかりをしどけなく着なし給ひて、紐などもうち捨てて、添ひ臥(ふ)したまへる御火影(ほかげ)、いとめでたく、女にて見奉らまほし。この御ためには、上(かみ)が上を選り出でても、なほ飽くまじく見え給ふ。

【現代語訳】

(左馬頭の話)「いくら成り上がっても元々それに相応しい家柄でない者は、何といっても世間の人の心証が違います。また元は高貴な家柄であっても、世渡りの手づるを失い時勢が変わって世間の評価も地に落ちてしまうと、気位だけは高くとまっていても生活が思うようにならず、外聞の悪いことなども出てくるようですから、これらはそれぞれに分別してどちらも中流階級に入れるべきです。

受領といって、地方の政治に携わって階層の定まった人々の中にも、またいろいろと段階があって、そういう中から中流階級として悪くはないのを選び出すのには都合のいいご時勢です。なまじ身分のある上達部よりも非参議の四位どまりで、世間の信望も悪くなく素性も卑しくないような人が安楽な暮しを立ててのんびりしているのが、いかにもさっぱりした感じでよいものですよ。

家の中で足りないものなど、まずないわけですから、費用を惜しまず、まぶしいほど大切に世話している娘などが、けなしようがないほど立派に成長しているのもたくさんいるでしょう。そのような女が宮仕えに出て、思いがけない幸運を得た例なども多いものです」などと言うと、源氏は、「つまりは、金次第ということだね」と言ってお笑いになるのを、「あなたらしくない俗なことをおっしゃる」と、頭中将が睨む真似をする。左馬頭は続けて、「元々の家柄と時勢の信望がどちらも高い高貴な家に生まれながら、親の躾が悪く、ふるまいや様子が劣っているのは全く論外で、どうしてこう育てたのかと残念に思われましょう。どちらの条件もそろった家なら娘が優れていて当たり前で、珍しいことだと驚く気にもなれますまい。上の上の階級については、私ごとき者の手の届く範囲ではないので申せません。

そこで、世間で人に知られず寂しく荒れたような草深い家に、思いもよらない可愛らしげな女がひっそり閉じ籠められているようなのは、この上なく珍しく思われましょう。どうしてまあこんな人がいたのだろうと予想外な点が、不思議に気持ちが引きつけられるものです。

また、父親が年を取って見苦しく太り過ぎ、男兄弟の顔も憎々しげで、想像しても大したこともなさそうな家の奥にたいそう誇り高い女がいて、ちょっとした芸事も趣ありげに見えたとしたら、その芸才がいささかであっても、どうして意外なことと興味を惹かずにいられましょうか。何もかも備わっていて疵のないのには及ばなくとも、それなりの女として捨て難いものでしょう」と言って式部丞を見やると、式部丞は自分の妹たちが近頃まあまあの評判であるので、それをそういう風におっしゃるのかと思い巡らしてでもいるらしく、何とも言わない。

源氏の君は、「さてどんなものか、上流階級の貴族と思う中でさえ優れた女はめったにいそうもない世の中なのに」とお思いのようである。白いお召物で柔らかなものの上に直衣だけをわざと気楽な感じにお召しになって、紐なども結ばずに脇息に寄りかかっていらっしゃる灯影はとても素晴らしく、女の身におさせ申して拝したいくらいだ。このお方のためなら、上の上の女を選び出してもなお十分ではないようにお見受けされる。

(二)

さまざまの人の上どもを語り合はせつつ、「おほかたの世につけて見るには咎(とが)なきも、我がものとうち頼むべきを選(え)らむに、多かる中にも、えなむ思ひ定むまじかりける。男(をのこ)の朝廷(おほやけ)に仕うまつり、はかばかしき世の固めとなるべきも、まことの器物(うつはもの)となるべきを取り出ださむには難(かた)かるべしかし、されど、賢しとても、一人二人、世の中をまつりごちしるべきならねば、上(かみ)は下(しも)に助けられ、下は上になびきて、こと広きにゆづらふらむ。狭(せば)き家の内の主(あるじ)とすべき人ひとりを思ひ巡らすに、足(た)らはで悪しかるべき大事どもなむ、方々(かたがた)多かる。とあればかかり、あふさきるさにて、なのめにさてもありぬべき人の少なきを、すきずきしき心のすさびにて、人のありさまをあまた見合はせむの好みならねど、ひとへに思ひ定むべきよるべとすばかりに、同じくは我が力いりをし、直しひきつくろふべき所なく、心にかなふやうにもやと選りそめつる人の定まり難きなるべし。必ずしも我が思ふにかなはねど、見そめつる契りばかりを捨てがたく思ひとまる人はものまめやかなりと見え、さてたもたるる女のためも、心にくく推しはからるるなり」(中略)

【現代語訳】

さまざまな女性の身の上を語りあっていると、左馬頭が言った。「通りいっぺんの男女関係である間は問題なくても、正式な妻として頼みにできる女を選ぶとなると、世に大勢いる女の中でも容易に決めかねるものです。男でも、朝廷に御仕えしてしっかりとした世の支えとなるべき人を選ぶ場合も、本当にそれほどの器量の人物を選り抜くとなると、難しいでしょうから。しかしいくら有能でも、一人二人で世の中を取り仕切るわけではないので、上は下に助けられ、下は上に従って、さまざまな事務を円滑に処理できるわけです。ところが、狭い家の中の主婦となるべき女性はたった一人ですし、その資格に思いをめぐらすと、不十分では困る大切な要素がさまざまにあります。一方がよければ他方が悪く、こちらが立てばあちらが立たず、不十分ながらもやっていけるという女は少ないのでして、私なども、決して色好みの戯れ半分から多くの女を見比べようという趣味ではないのですが、ひたすらこの人と定めて一生の連れ合いとしたいと思うばかりに、どうせならこちらが骨を折って欠点を直したり手をかけたりする面倒のない、注文通りの相手はいないものかと、そういう考えで選り好みしますところから、つい決められずにいるのでしょうな。縁あればこそ夫婦になったというその一点を捨てがたく思ってその相手と別れずにいる男は実意があるように見えますし、そうして捨てられずにいる女の方も、奥ゆかしい人だろうと推測されるのです」

(三)

「また、なのめにうつろふ方あらむ人を恨みて、気色ばみ背かむ、はたをこがましかりなむ。心は移ろふ方ありとも、見そめし心ざしいとほしく思はば、さる方のよすがに思ひてもありぬべきに、さやうならむたぢろきに、絶えぬべきわざなり。すべて、よろづの事なだらかに、怨(ゑん)ずべき事をば、見知れるさまにほのめかし、恨むべからむふしをも、憎からずかすめなさば、それにつけて、あはれもまさりぬべし。多くは我が心も、見る人から収(をさ)まりもすべし。あまりむげにうちゆるべ、見放ちたるも、心安くらうたきやうなれど、おのづから軽(かろ)き方(かた)にぞおぼえ侍るかし。繋(つな)がぬ舟の浮きためしたる例(ためし)も、げにあやなし。さは侍らぬか」

【現代語訳】

「また、世間によくあるように、男がちょっとした浮気をしたのを恨んで、むきになって仲違いをするのは、これも馬鹿げたことでしょう。他に浮気することがあっても、結婚した当初のしおらしさを考えたら、こうなる深い縁があったのだと思ったらよいのに、そのようにぐらつくから関係が切れるようになるのです。すべて何事によらず波風立てず穏やかに、夫の浮気などはとっくに知っているようにほのめかし、恨むべきことも嫌味にならないようそれとなく言えば、かえって男の愛情も増すことでしょう。多くの場合、夫の浮気心も女の態度によって収まるものです。しかし、あまりに気を許して放任するのも、心おだやかで可愛いようですが、自然と軽い女と思われるでしょうね。岸に繋がない舟のように干渉されない自由な浮気では、おもしろみがありません。そうではございませんか」

↑ ページの先頭へ

■頭中将、昔の恋愛話

「親もなく、いと心細げにて、さらばこの人こそはと、事にふれて思へるさまも、らうたげなりき。かうのどけきにおだしくて、久しくまからざりし頃、この見給ふるわたりより、情なくうたてあることをなむ、さる便りありて、かすめに言はせたりける、後にこそ聞き侍りしか。さる憂き事やあらむとも知らず、心に忘れずながら、消息(せうそこ)などもせで久しく侍りしに、むげに思ひしをれて、心細かりければ、幼き者などもありしに、思ひわづらひて、撫子(なでしこ)の花を折りておこせたりし」とて、涙ぐみたり。「さて、その文の詞(ことば)は」と、問ひ給へば、「いさや、ことなることもなかりきや、

山がつの垣ほ荒るとも折々にあはれはかけよ撫子(なでしこ)の露

思ひ出でしままにまかりたりしかば、例のうらもなきものから、いと物思ひ顔にて、荒れたる家の露しげきをながめて、虫の音に競(きほ)へる気色(けしき)、昔物語めきておぼえ侍りし。

咲きまじる色はいづれと分かねどもなほとこなつにしく物ぞなき

大和撫子をばさしおきて、まづ塵をだになど、親の心をとる。

うち払ふ袖も露けきとこなつに嵐吹きそふ秋も来にけり

と、はかなげに言ひなして、まめまめしく恨みたるさまも見えず、涙を漏らし落しても、いと恥づかしくつつましげに紛らはし隠して、つらきをも思ひ知りけりと見えむは、わりなく苦しきものと思ひたりしかば、心安くて、またとだえ置き侍りし程に、跡もなくこそかき消ちて失せにしか」

【現代語訳】

(頭の中将)「その女は、親もないので、たいそう心細そうにしていて、今は私だけが頼りと思い込んでいる様子もいじらしげでした。ところが私は、女がそんなに穏やかな性格なのに安心して久しく女のもとに行かずにいたところ、どういうつてがあったものか、私の本妻方から、思いやりもなくひどい脅しをそれとなくこの女に言わせていたと、後になって聞いたのです。そんな辛いことがあろうとも知らず、私は心の中では忘れはしないものの、手紙も送らず長らく捨てておいたので、女はすっかり悲観して不安になり、それに子供まで儲けていたものですから、思い悩むあまり、撫子の花にこんな歌を添えてよこしてきました」といって、涙ぐんだ。「それで、その手紙の言葉は」と源氏がお聞きになると、頭の中将は「いや、別段のこともないのですが、

山がつの家の垣根は荒れてしまっても、時々は、情けの露をかけてください、この撫子の花に。

とあり、それで思い出してすぐに女のもとに行ってみますと、いつものように何のわだかまりもなく迎え入れてくれましたが、ひどく物思いに沈んでおり、荒れた家の露げしきを眺めながら虫の声と競うように泣いている様子は、何だか昔物語にでもありそうな姿に思われました。私が、

咲きまじる咲く花は、どれがかわいいとも決められないが、やはり常夏の花(撫子)に及ぶものはない。

といって、幼い大和撫子のほうは後回しにして、まず床に塵すら置かないほど、今後は足繁くあなたのもとを訪れますよなどと、母親の機嫌をとります。女は、

床の塵を払っても払っても、かえって袖が露に濡れるばかりですのに、さらに嵐まで吹きすさぶ秋にもなってしまいました。

と弱々しく言いなして、心底から恨んでいる様子も見えず、ふと涙をこぼしても恥ずかしそうに慎ましげにごまかして、男の薄情を知らされているくせに、そんな気振りがあると悟られるのをそれこそ辛く思っているようでしたので、私は安心して、またその後も行かずにおりましたうちに、この女は跡形もなく消え失せてしまったのです」

↑ ページの先頭へ

■空蝉と契る

(一)

みな静まりたるけはひなれば、掛け金をこころみに引き開け給へれば、あなたよりは鎖(さ)さざりけり。几帳を障子口には立てて、灯(ひ)はほの暗きに見給へば、唐櫃(からびつ)だつ物どもを置きたれば、乱りがはしき中を分け入り給へれば、ただ独り、いとささやかにて臥したり。なまわづらはしけれど、上なる衣(きぬ)押しやるまで、求めつる人と思へり。「中将召しつればなむ。人知れぬ思ひのしるしある心地して」と宣ふを、ともかくも思ひ分かれず、物におそはるる心地して、「や」と怯(おび)ゆれど、顔に衣のさはりて、音にも立てず。「うちつけに、深からぬ心のほどと見給ふらむ、ことわりなれど、年ごろ思ひわたる心のうちも、聞こえ知らせむとてなむ。かかる折りを待ち出でたるも、さらに浅くはあらじと思ひなし給へ」と、いとやはらかに宣ひて、鬼神(おにがみ)も荒だつまじきけはひなれば、はしたなく、「ここに人」とも、えののしらず。心地はたわびしく、あるまじき事と思へば、あさましく、「人違(たが)へにこそ侍るめれ」と言ふも、息の下なり。

消えまどへる気色(けしき)いと心苦しく、らうたげなれば、「をかし」と見給ひて、「違(たが)ふべくもあらぬ心のしるべを、思はずにもおぼめい給ふかな。好きがましきさまには、よに見え奉らじ。思ふこと少し聞こゆベきぞ」とて、いと小さやかなれば、かき抱きて、障子のもとに出で給ふにぞ、求めつる中将だつ人、来あひたる。「やや」と宣ふに、あやしくて探り寄りたるにぞ、いみじく匂(にほ)ひ満ちて、顔にもくゆりかかる心地するに、思ひよりぬ。あさましう、こはいかなることぞと、思ひまどはるれど、聞こえむ方なし。なみなみの人ならばこそ、荒(あら)らかにも引きかなぐらめ、それだに人のあまた知らむはいかがあらむ。心も騒ぎて慕ひ来たれど、どうもなくて、奥なる御座(おまし)に入りたまひぬ。

障子を引き立てて、「暁(あかつき)に御迎へにものせよ」と、宣へば、女はこの人の思ふらむことさへ死ぬばかりわりなきに、流るるまで汗になりて、いとなやましげなる、いとほしけれど、例の、いづこより取ら出(い)給ふ言の葉にかあらむ、あはれ知るばかり、なさけなさけしく宣ひ尽くすべかめれど、なほいとあさましきに、「現(うつつ)ともおぼえずこそ。数ならぬ身ながらも、思(おぼ)し下しける御心ばへの程も、いかが浅くは思う給ヘざらむ。いとかやうなる際(きは)は、際とこそ侍るなれ」とて、かく押し立ち給へるを、深く情(なさけ)なく憂しと思ひ入りたるさまも、げにいとほしく、心恥づかしきけはひなれば、「その際々(きはぎは)をまだ知らぬ初事(うひごと)ぞや。なかなかおしなべたる列(つら)に思ひなし給へるなむ、うたてありける。おのづから聞き給ふやうもあらむ。あながちなる好き心はさらに慣らはぬを。さるべきにや、げにかくあはめられ奉るもことわりなる心まどひを、みづからも怪しきまでなむ」など、まめだちてよろづに宣へど、いとたぐひなき御ありさまの、いよいようちとけ聞こえむことわびしければ、「すくよかに心づきなしとは見え奉るとも、さる方の言ふかひなきにて過ぐしてむ」と思ひて、つれなくのみもてなしたり。

【現代語訳】

皆寝静まった様子なので、源氏が試しに掛け金を引き開けられると、向こう側の掛け金は掛かっていなかった。襖の入り口に几帳が立ててあって、灯がほの暗くなっている辺りをすかして御覧になると、唐櫃のような物をいくつも置いていて雑然としている。その中を分け入りなさると、女はただ独り、たいそう小さな形で横になっている。さすがに何となく気が咎めるものの、上にかけていた衣を押しのけなさると、女は自分の呼んだ中将(侍女)だと勘違いをしている。源氏は「中将をお呼びになったのでこうして現れたのです。人知れずあなたをお慕いしていた思いが叶う気持ちがしまして」とおっしゃるのを、女は何が起こっているのか理解できず、物の怪におそわれた気持ちがして、「あっ」と恐れ惑うが、顔に衣がかかって声にもならない。源氏は「出し抜けにこんなことをして、ほんの出来心のようにお思いになるのも道理ですが、長らく思ってきた胸の中を聞いていただきたくて、ようやくこんな機会になりましたのも、決して浅からぬ縁だとお思いください」と、たいそう穏やかにおっしゃって、鬼神でさえ拒否できないご様子なので、そうはしたなく「ここに人が」と大声で騒ぐこともできない。とはいえ、辛くてたまらず、人妻としてあってはならないことと情けなく、「お人違いでございましょう」と弱々く言うのがやっとだった。

女が消え入りそうに困惑している様子が、いたわしくも愛らしくもあるのを、源氏は美しいものとご覧になり、「人違いなどするはずがない心のしるべを疑われるのはつれないことです。決して好色めいたふるまいではないのです。私が思うことを少し申し上げるだけです」と言って、女のたいそう小柄な体を抱き上げて襖の外に出ていらっしゃると、女が呼んでいた中将らしい女房が来合わせた。源氏が「ややっ」と声をお出しになったので、中将が不審がって探り寄って来ると、着物に焚きしめてある薫りが一面に匂い、顔にもふりかかる心地がするので、源氏の君だと中将は察した。これは何としたことかとおろおろするが、相手が源氏の君では申し上げる言葉もない。相手が普通の身分の男ならば荒々しく引き離しもしよう。それでも下手に騒いで大勢の人に知られるのはどうであろうと、中将は動転しながらも後ろからついて来たが、源氏はすまして、奥の御座所にお入りになった。

襖を閉じて、源氏が「明け方に御迎えにまいれ」とおっしゃると、女は、中将がどのように思うかと考えるだけで死ぬほど辛く、汗が流れるまでになってひどく苦しそうにしているのを、源氏は気の毒にお思いになるが、いつものように、どこから取り出しなさるお口上手の言葉なのか、相手が心ほだされるほど情感を込めてやさしく口説かれるのだが、それでもやはり呆れたことなので、女は「現実とも思えませぬ。数ならぬ身ではありますが、そのように人を見下されるお気持ちを浅いものと思わずにはいられません。私のような身分の者は、そのような者として扱っていただかなければなりません」といって、このように無理押しをなさるのをつくづく辛く悲しいと思い入っているさまも不憫なので、源氏のほうがきまり悪くなられ、「あなたのおしゃる身分相応の恋のやり方を、まだ知らない初心者なのです。それをなまじ世間の普通の男と同じに思われるのが残念です。私のことは噂などでお耳に入ることもありましょうが、これまで不躾な浮気心など起こしたこともありませんのに。前世からの因縁でしょうか、今さら何とおっしゃられても仕方ないほど迷い込んだのが、私自身も不思議に思うほどです」など、真面目な顔でさまざまにおっしゃるが、源氏の君のたいそうご立派な様子に、いよいよお相手するのはみじめだったので、「強情で気に食わないとお思いになろうとも、色恋の道においては分からず屋で通そう」と思って、わざとつれないふりをしていた。

(二)

人がらのたをやぎたるに、強き心をしひて加へたれば、なよ竹の心地して、さすがに折るべくもあらず。まことに心やましくて、あながちなる御心ばへを、言ふかたなしと思ひて、泣くさまなどいとあはれなり。心苦しくはあれど、見ざらましかばロ惜(くちを)しからましと思(おぼ)す。慰めがたく憂しと思へれば、「などかくうとましきものにしも思すべき。おぼえなきさまなるしもこそ、契りあるとは思ひ給はめ。むげに世を思ひ知らぬやうにおぼほれ給ふなむ、いとつらき」と、恨みられて、「いとかく憂き身の程の定まらぬ、ありしながらの身にて、かかる御心ばへを見ましかば、あるまじき我が頼みにて、見直し給ふ後瀬(のちせ)をも思ひたまヘ慰めましを、いとかう仮りなる浮き寝の程を思ひ侍るに、たぐひなく思う給へまどはるるなり。よし今は見きとなかけそ」とて、思へるさま、げにいとことわりなり。おろかならず、契り慰め給ふこと、多かるべし。

【現代語訳】

女はもともと柔和な人柄なのに、無理に強情ぶっているので、なよ竹のような感じがして、折れそうでも折ることはできそうもない。ほんとうに胸苦しくて、源氏の強引さをどう言っても仕方ないと泣くところなど、とても気の毒である。源氏は心苦しくはあるが、もし女と契らなければどんなに心残りであろうかとお思いになる。慰め難くふさぎ込んでいるのをご覧になり、「どうしてそのように私を疎ましい者とお思いになるのでしょう。思いがけない逢瀬こそ、深い因縁あってのこととお思いください。全く色恋のことを知らないようにしらばくれなさるのは、とても辛いです」と、恨み言を言われ、女が「まだこのような身分に定まらない娘時代の身でお情けに預かるのでしたら、僭越で自分勝手なうぬぼれですが、末には本当に思って下さる時もあろうと慰められましょうが、こんな仮りそめの一夜限りの逢瀬を思いますと、いよいよ心が乱れております。この上は、せめて私に逢ったと人に言わないでください」と言ってふさぎ込んだ有様は、全く無理もない。源氏は心をこめて将来を約束し、お慰めになることが多かったことだろう。

↑ ページの先頭へ

■空蝉の煩悶

さる心して、人とく静めて、御消息(おほんせうそこ)あれど、小君(こぎみ)は尋ねあはず。よろづの所、求め歩(あり)きて、渡殿(わたどの)に分け入りて、からうじて辿(たど)り来たり。いとあさましく、つらしと思ひて、「いかにかひなしと思(おぼ)さむ」と、泣きぬばかり言へば、「かくけしからぬ心ばへは使ふものか。幼き人の、かかること言ひ伝ふるは、いみじく忌むなるものを」と言ひ脅(おど)して、「『心地(ここち)悩ましければ、人々避けず、押へさせてなむ』と、聞こえさせよ。あやしと誰も誰も見るらむ」と言ひ放ちて、心の中(うち)には、「いとかく品定まりぬる身のおぼえならで、過ぎにし親の御気配(おほんけはひ)とまれる古里ながら、たまさかにも待ちつけ奉らば、をかしうもやあらまし。強ひて思ひ知らぬ顔に見消(みけ)つも、いかにほど知らぬやうに思すらむ」と、心ながらも胸いたく、さすがに思ひ乱る。「とてもかくても、今は言ふかひなき宿世(すくせ)なりければ、無心(むじん)に心づきなくてやみなむ」と、思ひ果てたり。

君は、いかにたばかりなさむと、まだ幼きをうしろめたく、待ち臥し給へるに、不用なるよしを聞こゆれば、あさましくめづらかなりける心のほどを、「身もいと恥づかしくこそなりぬれ」と、いといとほしき御気色なり。とばかり物も宣はず。いたくうめきて、憂しと思したり。

「帚木(ははきぎ)の心を知らで園原(そのはら)の道にあやなくまどひぬるかな

聞こえむ方(かた)こそなけれ」と宣へり。女も、さすがにまどろまざりければ、

「数ならぬ伏屋(ふせや)に生(お)ふる名のうさにあるにもあらず消ゆる帚木」

と、聞こえたり。小君、いといとほしさに、眠(ねぶ)たくもあらでまどひ歩(あり)くを、「人あやしと見るらむ」と、わび給ふ。

【現代語訳】

源氏は、空蝉(うつせみ)に逢おうと、お供の者を早々に休ませて連絡をしたが、使いの小君(空蝉の弟)は姉を捜し出すことができない。方々を捜し廻って、渡り廊下の小部屋でようやく見つけ出した。身を隠していた姉を恨み、「どれほど源氏の君が私のことを役立たずと思われるでしょう」と泣き出しそうに言えば、空蝉は「このようによからぬ手引きをしてよいものですか。子供がこのような使いをするのは、とてもいけないことです」と脅かし、「『気分が悪いので、いま人に体を揉ませています』と申し上げなさい。あなたがうろうろしていると誰もが変に思うでしょう」と言って小君を追いはらった。心の中では、昔のように亡くなった親の思い出が残る実家にいて、時々の訪れを待っていられるならどんなによかったか。私が知らんふりをして無視するのもどんなに身の程知らずとお思いだろうと、わが心ながら胸が痛み、思いが乱れる。しかし、「今はどうにもならない運命なので、冷たくて気に食わない女として押し通そう」と覚悟を決めた。

源氏の君は、小君がどういう手段で取り計らうだろうかと、まだ子供なのを心配に思って横になって待っておられたところ、結局駄目だった由を申しあげてきたので、世にも珍しいほど強情な女の心にあきれてしまい、「自分も恥ずかしくなってきた」と、たいそうお気の毒なご様子である。しばらくはものもおっしゃらず、沈んでいらしゃる。

「帚木の、遠くからは見えるが近づくと消えてしまうという正体を知らないで、園原へ尋ねて行き、いたずらに迷い込んでしまったものだ。

何とも申し上げようもありません」とおっしゃった。女も、ああは言ったが、やはり眠れなかったので、

「物の数でもない見すぼらしい伏屋生まれゆえ、あるのかないのかわからず消えてしまいたい帚木なのでございます」

と申し上げた。小君はお気の毒でたまらず、眠気もなくなってあちこち歩き回るのを、「人が不審に思うだろう」と、女君はお困りになる。

(注)帚木・・・信濃国の伝説上の木の名で、遠くからは箒(ほうき)を立てたように見え、近づくと見えなくなるという。実際に何の木をさすのかは不明。求愛にこたえるように見せかけ、実は冷淡な態度をとる人のたとえとして、和歌に用いられる。ここでは、源氏を拒む空蝉をさしている。

【PR】

↑ ページの先頭へ

空蝉(うつせみ)

■空蝉と間違えて軒端荻と契る

女は、さこそ忘れ給ふを嬉しきに思ひなせど、あやしく夢のやうなる事を、心に離るる折りなき頃にて、心とけたるいだに寝られずなむ、昼はながめ、夜は寝覚めがちなれば、春ならぬ木のめもいとなく嘆かしきに、碁打ちつる君、「今宵はこなたに」と、今めかしくうち語らひて寝にけり。若き人は何心なく、いとようまどろみたるべし。かかるけはひのいとかうばしくうち匂ふに、顔をもたげたるに、ひとへうちかけたる几帳の隙間に、暗けれど、うちみじろき寄るけはひいとしるし。あさましくおぼえて、ともかくも思ひ分かれず、やをら起き出でて、生絹(すずし)なる単衣(ひとへ)をひとつ着て、すべり出でにけり。

君は入り給ひて、ただひとり臥したるを、心安く思す。床(ゆか)の下(しも)に、二人ばかりぞ臥したる。衣(きぬ)を押しやりて寄り給へるに、ありし気配(けはひ)よりは、ものものしくおぼゆれど、思(おもお)ほしも寄らずかし。いぎたなきさまなどぞ、怪しく変りて、やうやう見あらはし給ひて、あさましく、心やましけれど、「人違(ひとたが)へと、たどりて見えむもをこがましく、怪しと思ふべし。本意(ほい)の人を尋ね寄らむも、かばかり逃(のが)るる心あめれば、かひなう、をこにこそ思はめ」と思(おぼ)す。かのをかしかりつる灯影(ほかげ)ならばいかがはせむに、思しなるも、悪(わろ)き御心(みこころ)浅(あさ)さなめりかし。

【現代語訳】

女(空蝉)は、源氏の君がすっかり諦めて下さったのを嬉しく思おうとしたが、怪しい夢のようなあの出来事を忘れられないこの頃で、心からすやすやと眠ることもできず、昼は眺め夜は寝ざめがちに、春でもないのに木の芽(目)の休まる暇もなく嘆いているのに、碁を打った相手(軒端荻)は、「今宵はこちら泊めていただきます」と、陽気に語らいながら、そこに寝てしまった。若い人は罪がないので、屈託なく寝入ったらしい。そこへ、衣ずれの音とともにただならぬ香ばしい匂いがするので、顔を上げると、単衣を脱いで掛けてある几帳の隙間に暗いが近寄ってくる影がはっきり見える。呆れはてて、どうしていいか分からず、そっと起き上がって、生絹の単衣を一つ引っかけて、すべるように抜け出ていった。

源氏がお入りになって、女がただ一人で寝ているのに安心された。下段の間には女房が二人ほど横になっている。衣を押しのけて寝ている女に体を寄せると、以前逢ったときの感触よりは大柄に感じたが、別人とは気がおつきにならない。眠り込んで目覚めない様子が以前と違っているので、ようやく別人と分かり、意外の失策に情けなくなられたが、「人違いであったと感づかれるのもみっともないし、この女も変に思うだろう。今となっては目当ての人(空蝉)を追い回しても、こうまで逃げるつもりなら望みが叶うわけもなく、さぞかし愚かな男だと思うだろう」とお思いになる。これがあの灯火の影に見えた美しい女(軒端の萩)なら、それもよかろうという思いになられるのも、けしからぬ浮気心と申すべきか。

↑ ページの先頭へ

■源氏、邸に帰る

しばしうち休み給へど、寝られ給はず。御硯(すずり)急ぎ召して、さしはへたる御文にはあらで、畳紙(たたうがみ)に手習ひのやうに書きすさび給ふ。

空蝉(うつせみ)の身をかへてける木のもとになほ人がらのなつかしきかな

と書き給へるを、懐(ふところ)に引き入れて持たり。かの人もいかに思ふらむと、いとほしけれど、かたがた思ほしかへして、御ことづけもなし。かの薄衣(うすぎぬ)は小袿(こうちぎ)のいとなつかしき人香(ひとが)に染めるを、身近く慣らして見ゐ給へり。

小君、かしこに行きたれば、姉君待ちつけていみじく宣ふ。「あさましかりしに、とかう紛らはしても、人の思ひけむこと避(さ)り所なきに、いとなむわりなき。いとかう心幼きを、かつはいかに思ほすらむ」とて、恥づかしめ給ふ。左右(ひだりみぎ)に苦しう思へど、かの御手習ひ取り出でたり。さすがに取りて見給ふ。「かのもぬけを、いかに伊勢をのあまのしほなれてや」など、思ふもただならず、いとよろづに思ひ乱れたり。

西の君も、もの恥づかしき心地して、渡り給ひにけり。また知る人もなきことなれば、人知れずうちながめて居たり。小君の渡り歩くにつけても胸のみふたがれど、御消息(せうそこ)もなし。あさましと思ひ得る方もなくて、ざれたる心に物あはれなるべし。つれなき人も、さこそしづむれ、いとあさはかにもあらぬ御気色を、ありしながらの我が身ならばと、取り返すものならねど、忍びがたければ、この御畳紙の片つ方に、

空蝉の羽(は)におく露の木(こ)がくれてしのびしのびにぬるる袖かな

【現代語訳】

源氏の君は、お邸に帰られてしばらく横になられたが、とてもお眠りにはなれない。硯箱を急ぎ取り寄せて、わざわざお手紙を書くというふうではなく、懐紙にいたずら書きのようにお書きになる。

蝉が殻を抜け出して飛び去った木の下にいて、やはりあの薄衣だけを残していった女の人柄が懐かしく思われる。

とお書きになったのを、小君は懐に入れて持った。もう一人の女(軒端荻)もどう思っているだろうと気の毒だが、あれやこれやと考え直されて、軒端荻に対しては格別のお言伝てもない。あの薄衣は嬉しい人の移り香が染みついた小袿であるから、身近にいつも置いて見ていらっしゃる。

小君が家に帰ると、姉君が待ち構えていて、たいそう小君を非難なさる。「昨夜はびっくりして、何とか逃げるだけは逃げましたが、きっと人が疑ったに決まっていますから、ひどく迷惑です。こんなにたわいもないお前を、源氏の君はどのようにお思いなさっていることやら」といってお叱りになる。小君はどちらからも叱られてやりきれなく思ったが、あの源氏の君の走り書きを取り出した。女君は、ああは言っても手に取ってご覧になる。あの脱ぎ捨てた薄衣をお持ち帰りになったのか、どれほどに汗に湿っていたやら、などと思うといたたまれず、心は千々に乱れた。

西の対の君(軒端荻)も、何となく恥ずかしい気持ちのまま、自分の部屋に帰っておしまいになった。ほかに知る人もないことなので、一人ぼんやりと物思いに沈んでいた。小君がしきりに歩き回るのを見て、もしやと気が気ではないが、源氏の君からお便りはない。それが酷いことだったと理解する分別もなく、お転婆ながらも悲しく思っているらしい。源氏に対して冷淡な空蝉も、強いて心を動かすまいとはするものの、決して軽薄ではないらしい源氏の君の御様子を、結婚前の身であったらどんなに嬉しかっただろうと、昔に戻ることはできないけれど、耐えがたい思いなので、この懐紙のすみの方に書き記す。

殻から飛び去った蝉の羽におく露のように、木の間に隠れて、ひそかに涙に濡れている私の袖です。

↑ ページの先頭へ

夕顔(ゆふがお)

■夕顔の咲く辺り

六条わたりの御忍び歩(あり)きのころ、内裏(うち)よりまかで給ふ中宿(なかやど)りに、「大弐(だいに)の乳母(めのと)のいたくわづらひて、尼になりにける、とぶらはむ」とて、五条なる家尋ねておはしたり。

御車入(い)るべき門(かど)は鎖(さ)したりければ、人して惟光(これみつ)召させて、待たせ給ひける程、むつかしげなる大路(おほぢ)のさまを見渡し給へるに、この家のかたはらに、檜垣(ひがき)といふもの新しうして、上(かみ)は半蔀(はじとみ)四五間ばかり上げわたして、簾(すだれ)などもいと白う涼しげなるに、をかしき額(ひたひ)つきの透き影、あまた見えて、覗(のぞ)く。立ちさまよふらむ下(しも)つ方思ひやるに、あながちに丈(たけ)高き心地ぞする。「いかなる者の集へるならむ」と、様(やう)変はりて思さる。

御車もいたくやつし給へり、前駆(さき)も追はせ給はず、「誰(たれ)とか知らむ」とうちとけ給ひて、少しさし覗き給へれば、門(かど)は蔀(しとみ)のやうなるを、押し上げたる、見入れの程なく、ものはかなき住まひを、あはれに、「何処(いづこ)かさして」と思ほしなせば、玉の台(うてな)も同じことなり。

切り懸(か)けだつ物に、いと青やかなる葛(かづら)の、心地よげに這(は)ひかかれるに、白き花ぞ、おのれひとり笑みの眉(まゆ)開(ひら)けたる。「遠方人(をちかたびと)に物申す」と、ひとりごち給ふを、御随身(みずゐじん)つい居て、「かの白く咲けるをなむ、夕顔と申し侍る。花の名は人めきて、かうあやしき垣根になむ咲き侍りける」と申す。げにいと小家(こいへ)がちに、むつかしげなるわたりの、この面(も)かの面(も)、あやしくうちよろぼひて、むねむねしからぬ軒のつまなどに這ひまつはれたるを、「口惜しの花の契りや。一房(ひとふさ)折りて参れ」と宣へば、この押し上げたる門(かど)に入りて折る。

さすがに、ざれたる遣戸口(やりどぐち)に、黄なる生絹(すずし)の単袴(ひとへばかま)、長く着なしたる童(わらは)の、をかしげなる、出で来て、うち招く。白き扇のいたうこがしたるを、「これに置きて参らせよ。枝も情けなげなめる花を」とて取らせたれば、門開けて惟光の朝臣(あそん)出で来たるして、奉らす。「鍵を置き惑はし侍りて、いと不便(ふびん)なるわざなりや。もののあやめ見たまひ分くべき人も侍らぬわたりなれど、らうがはしき大路(おほぢ)に立ちおはしまして」と、かしこまり申す。引き入れて、下り給ふ。

【現代語訳】

六条辺りにお忍び通いをなさっていた頃、宮中から出て行かれる途中のお休み場所かたがた、「大弍の乳母が重い病気になって尼になっていたのをお見舞いしよう」とお思いになって、五条にあるその家を訪ねてお立ち寄りになった。

御車が入るべき正門は閉ざしてあったので、従者に惟光を呼びにやらせ、お待ちになっている間、むさ苦しげな大路の様子を見渡されると、この家の隣に、新しい桧垣をしつらえたなかに、軒先は蔀戸の上半分を四、五間ほど吊り上げて、簾なども白々と涼しそうに垂らしてある奥に、美しい額つきをした透き影がいくつも見えてこちらを覗いているのが見える。立って動き回っているらしい顔から下を想像すると、やたらに背が高い感じがして、「どのような者が住んでいるのだろう」と風変わりにお思いになる。

源氏は、御車もたいそう地味になさり、従者に先払いもおさせにならないので、「誰とも分かろうはずがない」と気をお許しになり、少し覗いてご覧になると、門は蔀のような戸を押し上げてあり、奥行きも深くないささやかな住まいであり、「どの家を終生の住みかとできようか」とお悟りになってみると、立派な御殿も同じことである。

切り懸けめいた板塀に青々とした蔓(つる)草が伸び伸びと這い繁り、真っ白い花が自分だけ得意げに咲いている。「向こうの人にお尋ねしたい」と独り言をおっしゃると、御随身がひざまずいて、「あの白く咲いている花を夕顔と申します。花の名は人を連想させますが、このようなみすぼらしい垣根に咲くのでございます」と申し上げる。なるほど辺りには小さい家が多く、むさ苦しそうな所で、この家もあの家も見苦しく打ち傾いて、頼りなさそうな軒の端ごとに這いまつわっているのを、「気の毒な花の定めよ。一枝折って参れ」とおっしゃるので、この蔀を押し上げてある門から入って折り取った。

そうは言うものの、しゃれて趣のある遣戸口に、黄色い生絹の単袴を長く着こなした可愛らしげな女童が出て来て手招きをする。たいそう香を薫きしめた白い扇を出して、「これに載せて差し上げなさいませ。枝も面白味のない花ですから」と言って渡してくれるので、御随身は門を開けて出てきた惟光朝臣に託して、源氏に差し上げた。惟光は「鍵を置き忘れまして、大変ご迷惑をおかけいたしました。どなた様と分別申し上げられる者もおりませぬ辺りですが、ごみごみした往来に長くお立たせ申し上げて」とお詫びを申した。車を引き入れて、源氏はお降りになった。

(注)大弍の乳母・・・源氏の乳母。源氏の家来である惟光の母。

(注)半蔀・・・「蔀」は格子の裏に板を張った板壁。「半蔀」は上半分が蔀となって外側に吊り上げられるようになっている。

(注)切り懸けだつ・・・柱に横板を少しずつずらして打ちつけた板塀。

(注)御随身・・・勅命によって警固する近衛の舎人。

(注)惟光・・・源氏の従者。大弐乳母の子で、源氏の乳兄弟。

↑ ページの先頭へ

■夕顔の歌

修法(ずほふ)など、またまたはじむべき事など、おきて宣はせて、出で給ふとて、惟光(これみつ)に紙燭(しそく)召して、ありつる扇(あふぎ)御覧ずれば、もて馴(な)らしたる移り香(が)、いと染み深うなつかしくて、をかしうすさび書きたり。

心あてにそれかとぞ見る白露の光そへたる夕顔の花

そこはかとなく書きまぎらはしたるも、あてはかにゆゑづきたれば、いと思ひのほかにをかしうおぼえ給ふ。惟光に、「この西なる家は、何人(なにびと)の住むぞ、問ひ聞きたりや」と宣へば、例のうるさき御心とは思へども、さは申さで、「この五六日(いつかむゆか)ここに侍れど、病者(ばうざ)のことを思う給へあつかひ侍る程に、隣の事はえ聞き侍らず」など、はしたなやかに聞こゆれば、「憎しとこそ思ひたれな。されど、この扇の、尋ぬべきゆゑありて見ゆるを、なほこのわたりの心知れらむ者を召して問へ」と宣へば、入りて、この宿守(やどもり)なる男(をのこ)を呼びて、問ひ聞く。「揚名介(やうめいのすけ)なる人の家になむ侍りける。男は田舎にまかりて、妻(め)なむ若く事好みて、はらからなど宮仕へ人にて、来(き)通ふ、と申す。詳しき事は、下人(しもびと)のえ知り侍らぬにやあらむ」と、聞こゆ。「さらば、その宮仕へ人ななり。したり顔に物馴れて言へるかな」と、「めざましかるべき際(きは)にやあらむ」と、思(おぼ)せど、さして聞こえかかれる心の、憎からず、過ぐしがたきぞ、例の、この方(かた)には重からぬ御心なめりかし。御畳紙(たたうがみ)に、いたうあらぬさまに書き変へ給ひて、

寄りてこそそれかとも見めたそかれにほのぼの見つる花の夕顔

ありつる御随身(みずいじん)して遣はす。

【現代語訳】

源氏の君は、尼君に病気平癒の祈祷などを再開するようにと仰せつけられて、お発ちになるというので、惟光に紙燭を持って来させて先ほどの扇を御覧になると、使い慣らした人の移り香が深くしみこんでいて心惹かれる匂いがして、美しい筆跡で一首、走り書きをしてある。

当て推量ながら、あるいはと存じます。白露に光をそえている夕顔の花のような、あなた様はもしや。

とりとめもなくさらりと書かれた筆跡も上品で奥ゆかしく感じられるので、源氏の君は、たいそう意外で興深くお感じなる。惟光に「この西隣の家には何者が住んでいるのだ。聞いたことはないか」とおっしゃると、惟光はいつものやっかいな御心とは思うが、そうも申しかねて「この五、六日ここにおりますが、病気の母のことを気にして看病しておりましたので、隣のことは聞いておりません」と、にべもなく申し上げると、源氏は「私のこういう性分をけしからぬと思ってるのだね。しかし、この扇に何か仔細があるように見えるので、やはりこの辺の事情を知っている者を召して聞いてみてくれ」とおっしゃるので、惟光は入って行って、この家番である男を呼んで尋ねる。惟光は、「揚名介を勤めている人の家でございました。家番が申すには、主人は地方に下向し、妻は若く風流好みで、その姉妹などが宮仕えをしていてよく訪ねてくると申します。詳しいことは下男なのでよく存じないのでしょう」と申し上げる。「ならば、歌を贈ってきたのはその宮仕え人なのだろう。馴れ馴れしく書いたものだ」、「どうせ興ざめするような身分の者であろう」とはお思いになるが、自分に対して歌を詠みかけてきた心根は憎くはなく見過ごし難いとお思いなのが、いつもの女性関係にはじっとしていられない御性質なのだろう。御懐紙にたいそう違ったふうに筆跡をお変えになって、

近寄ってこそ確かにわかるもの。夕暮れにほのぼのと見る夕顔では分かりません。

さっきの御随身にもたせて遣わす。

(注)揚名介・・・諸国の次官。

【PR】

↑ ページの先頭へ

■六条の御方に宿る

秋にもなりぬ。人やりならず、心づくしに思し乱るる事どもありて、大殿(おほとの)には、絶え間おきつつ、恨めしくのみ思ひ聞こえ給へり。六条わたりにも、とけがたかりし御気色を、おもむけ聞こえ給ひて後、ひき返しなのめならむは、いとほしかし。されど、よそなりし御心まどひのやうに、あながちなることはなきも、いかなる事にかと見えたり。女は、いと物を余りなるまで思ししめたる御心ざまにて、齢(よはひ)の程も似げなく、人の漏り聞かむに、いとど、かくつらき御夜離(よが)れの寝覚め寝覚め、思ししをるること、いとさまざまなり。

霧のいと深き朝(あした)、いたくそそのかされ給ひて、ねぶたげなる気色に、うち嘆きつつ出で給ふを、中将のおもと、御格子(かうし)一間(ひとま)上げて、「見奉り送り給へ」とおぼしく、御几帳(きちやう)ひきやりたれば、御髪(みぐし)もたげて見出だし給へり。前栽(せんざい)の色々乱れたるを、過ぎがてに休らひ給へるさま、げにたぐひなし。廊の方(かた)へおはするに、中将の君、御供に参る。紫苑色(しをんいろ)の折りに合ひたる、羅(うすもの)の裳(も)あざやかに引き結ひたる腰つき、たをやかになまめきたり。

【現代語訳】

秋になった。源氏の君は、自ら招いたことで思い悩むことがおありで、左大臣邸にお越しにならないことが多く、葵の上はただ恨みがましくお思いになっている。六条の御方についても、打ち解けないご様子だったのをやっと口説き落としてからは、打って変わって不熱心になられ、お気の毒のようだった。だのに、まだお手に入らなかったころのように熱心になることはないのはどうしたことかと、よそ目には思われた。六条の御方は、物事をとことん思いつめるご性質で、もし世間の人が漏れ聞いたら年が違い過ぎると陰口を言うだろうと、このように源氏のお越しの途絶えがちな夜は、さまざまな物思いに寝られず過ごしていらっしゃる。

霧のとても深い朝、源氏の君は六条の御方からしきりに急かされなさって、まだ眠そうなご様子で、嘆息しながら部屋を出られると、中将の君(六条の御方に仕える女房)が御格子を一間だけ上げて、「見送っておあげください」という気持ちで御几帳を少しずらしたので、六条の御方は頭をもたげて外をご覧になる。庭先の植え込みに色さまざまな花が咲き乱れているので、立ち去り難いご様子で佇んでいらっしゃる源氏の君のお姿は、評判通り比類のないお美しさである。そのまま廊の方にいらっしゃるので、中将の君がお供する。中将の君の、季節に合った紫苑色の着物に薄絹の裳をあざやかに引き結んでいる腰つきは、たをやかで優美である。

↑ ページの先頭へ

■夕顔と契る

(一)

八月(はづき)十五夜(とをかあまりいつかのよ)、隈(くま)なき月影、隙(ひま)多かる板屋(いたや)、残りなく漏り来て、見ならひ給はぬ住まひのさまも、めづらしきに、暁(あかつき)近くなりにけるなるべし、隣の家々、あやしき賤(しづ)の男(を)の声々、目覚まして、「あはれ、いと寒しや。今年こそなりはひにも頼む所すくなく、田舎の通ひも思ひかけねば、いと心細けれ、北殿こそ、聞き給ふや」など、言ひかはすも聞こゆ。いとあはれなるおのがじしの営みに起き出でて、そそめき騒ぐもほどなきを、女いと恥づかしく思ひたり。

艶(えん)だち気色ばまむ人は、消えも入りぬべき住まひのさまなめりかし。されど、のどかに、つらきも憂きも、かたはらいたきことも、思ひ入れたるさまならで、わがもてなしありさまは、いとあてはかに児(こ)めかしくて、またなくらうがはしき隣の用意なさを、いかなることとも聞き知りたるさまならねば、なかなか恥ぢかがやかむよりは、罪ゆるされてぞ見えける。ごほごほと鳴る神よりもおどろおどろしく、踏みとどろかす唐臼(からうす)の音も、枕上(まくらがみ)とおぼゆる。「あな耳かしがまし」と、これにぞ思さるる。何の響きとも聞き入れ給はず。いとあやしうめざましき音なひとのみ、聞き給ふ。くだくだしき事のみ多かり。

白朽(しろたへ)の衣(ころも)うつ砧(きぬた)の音も、かすかに、こなたかなた聞きわたされ、空とぶ雁(かり)の声、とり集めて、忍びがたきこと多かり。端(はし)近き御座(おまし)所なりければ、遣り戸を引きあけて、もろともに見出だし給ふ。程なき庭に、ざれたる呉竹(くれたけ)、前栽(せんざい)の露は、なほかかる所も同じごと、きらめきたり。虫の声々乱りがはしく、壁の中のきりぎりすだに、間遠(まどほ)に聞き慣らひ給へる御耳に、さし当てたるやうに鳴き乱るるを、なかなかさま変へて思さるるも、御こころざし一つの浅からぬに、よろづの罪ゆるさるるなめりかし。

【現代語訳】

八月十五日の夜、澄み渡った月の光が隙間だらけの板屋根から遠慮なく漏れてくるので、源氏の君は見慣れない住まいのようすも珍しく思われるが、暁近くなったらしく、近所の家々では身分の低い男どもが目を覚まして、「ああ、ひどく寒いことよ。今年はもう、商売もまるで頼りにならないし、田舎通いの行商も期待できないから、ひどく心細い。北隣さんよ、お聞きかい」など、壁を隔てて言い合っているのも聞こえる。貧しい自分たちの営みに、いかにもせわしげに騒ぐのが耳近く聞こえるのを、夕顔はたいそう恥ずかしく思っている。

体裁ぶって気取ったところを見せるような女なら、きっと消えてしまいたいような住まいの有様なのだろう。しかし、夕顔はのんびりとした性質なので、辛いことも嫌なこともばつが悪いことも深く気にかけるふうではなく、その物腰や様子はまことに上品であどけなく、騒がしい隣の無作法を耳にしながら何のことやら分からない様子なので、恥ずかしがって赤面するよりもかえって罪がないと思えた。ごろごろと踏みとどろかす唐臼の音も、つい枕元に聞こえる。こればかりはああうるさいと閉口なさるが、何の響きともお分かりにならず、何だか異様な気持ち悪い音とのみお聞きになる。ほかにもいろいろとごたごたしている。

布を打つ砧の音もあちらこちらでかすかに聞こえ、空を飛ぶ雁の声も加わって、たまらなく秋のあわれをそそられる。縁近い御座所においでなので、引き戸を上けていっしょに外を御覧になる。小さい庭にしゃれた呉竹が見え、植込みの葉にかかった露は、このような所でもやはり同じようにきらきら光っている。虫の声々が入り乱れて、壁の中のこおろぎさえ時々しか聞いていらっしゃらない源氏の御耳に、耳に押し当てたようにしきりに鳴き乱れるのは、かえって風変わりで面白いと思われる。それもひとえに夕顔に対するご愛情が深いがために、どんな欠点も許されるからであろう。

(二)

白き袷(あはせ)、薄色(うすいろ)のなよよかなるを重ねて、はなやかならぬ姿、いとらうたげにあえかなる心地して、そこと取り立ててすぐれたる事もなけれど、細やかにたをたをとして、ものうち言ひたるけはひ、あな心苦しと、ただいとらうたく見ゆ。心ばみたる方(かた)を少し添へたらばと見給ひながら、なほうちとけて見まほしく思さるれば、「いざ、ただこのわたり近き所に、心安くて明かさむ。かくてのみはいと苦しかりけり」と、宣へば、「いかでか。にはかならむ」と、いとおいらかに言ひて居たり。この世のみならぬ契りなどまで頼め給ふに、うちとくる心ばへなど、あやしく様(やう)変りて、世馴れたる人ともおぼえねば、人の思はむ所もえ憚(はばか)り給はで、右近を召し出でて、随身を召させ給ひて、御車引き入れさせ給ふ。このある人々も、かかる御心ざしのおろかならぬを見知れば、おぼめかしながら、頼みかけ聞こえたり。

【現代語訳】

女(夕顔)は、白い袷の上に柔らかい薄紫の上着を重ねていて、そう華やかでない姿がたいそう愛らしく華奢な感じがして、これといって取り立てて優れた点もないけれど、細やかになよなよとしていて、物を言うようすなど、いじらしく思われるほどにあどけなく見える。もう少し気取ったところがあればと御覧になるが、もっと打ち解けて話したく思われ、「さあ、じきにこの近い所に行って、気楽に語り明かしましょう。このような場所にばかりいては窮屈ですから」とおっしゃると、「どうしてそんな急なことを」と、たいそう鷹揚に言っている。源氏の君が、後の世まで変わらぬことをお誓いになり信頼するようお仕向けになると、打ち解けてくる様子などはどこか風変わりで、世馴れた人のようでもないので、源氏の君は他人を憚っていらっしゃることもできず、右近を召し出し、随身をお呼ばせなさって、御車を邸内に引き入れさせなさる。この家の女房たちも、女のこの君(源氏)に対する御心が浅くないのを知っているので、不安に思いながらもご信頼申し上げているのだった。

(注)右近・・・夕顔の乳母の子。

↑ ページの先頭へ

■夜半、もののけ現われる

(一)

宵過ぐるほど、少し寝入り給へるに、御枕上(まくらがみ)にいとをかしげなる女ゐて、「おのがいとめでたしと見奉るをば、尋ね思ほさで、かくことなる事なき人を率(ゐ)ておはして、時めかし給ふこそ、いとめざましくつらけれ」とて、この御傍らの人をかき起こさむとすと見給ふ。物に襲はるる心地して、おどろき給へれば、灯(ひ)も消えにけり。うたて思(おぼ)さるれば、太刀を引き抜きて、うち置き給ひて、右近(うこん)を起こし給ふ。これも恐ろしと思ひたるさまにて、参り寄れり。「渡殿(わたどの)なる宿直人(とのゐびと)起こして、紙燭(しそく)さして参れ、と言へ」と宣へば、「いかでかまからむ、暗うて」と言へば、「あな若々し」とうち笑ひ給ひて、手をたたき給へば、山びこの答ふる声、いとうとまし。

人え聞きつけで参らぬに、この女君、いみじくわななき惑ひて、いかさまにせむと思へり。汗もしとどになりて、われかの気色なり。「もの怖(お)ぢをなむわりなくせさせ給ふ本性(ほんじやう)にて、いかに思さるるにか」と右近も聞こゆ。「いとか弱くて、昼も空をのみ見つるものを、いとほし」と思して、「われ人を起こさむ。手たたけば、山びこの答ふる、いとうるさし。ここに、しばし近く」とて、右近を引き寄せ給ひて、西の妻戸に出でて、戸を押し開けたまへれば、渡殿の灯も消えにけり。

【現代語訳】

宵を過ぎるころ、源氏が少しお眠りになっていると、その枕元にたいそう美しい女が現れて、「私が愛しい方とお慕い申し上げているのを何ともお思いにならず、このような格別に優れてもいない女を連れてきてお可愛がりになるのが、心外で恨めしい」と言いながら、側に寝ている夕顔を揺り起こそうとするのを夢に御覧になった。魔物に襲われる心地がして驚き目を覚ますと、燈火も消えている。気味悪くお思いになり、太刀を引き抜いて傍らに置き、右近をお起こしになった。右近も怯えている様子で寄り添ってくる。「渡殿にいる宿直人を起こして、紙燭をつけて参れと申せ」とおっしゃると、「どうして参れましょうか。こんなに暗くて」と言うので、「まるで子供みたいな」と、お笑いになって手をお叩きになると、そのこだまする音がたいそう無気味に響く。

誰にも聞こえないらしく、参上する者もいないので、この女君はひどく震え脅えて、どうしようどうしようと思っている。汗もびっしょりになって、正気を失った様子である。「むやみにお怖がりになるご性質ですから、どんなにかお怖がりのことでしょう」と、右近も申し上げる。源氏の君は「本当にか弱くて、昼も空ばかり見ていたものだな、かわいそうに」とお思いになって、「私が誰かを起こしてこよう。手を叩いてもこだまするのがうるさいから。こちらでしばらく側にいてやってくれ」と言って、右近を女君の近くに引き寄せ、西の妻戸に出て戸を押し開けなさると、渡殿の火もすっかり消えていた。

(二)

風少しうち吹きたるに、人は少なくて、候(さぶら)ふ限り皆寝たり。この院の預かりの子、むつましく使ひ給ふ若き男(をのこ)、また上童(うへわらは)一人、例の随身(ずいじん)ばかりぞありける。召せば、御答へして起きたれば、「紙燭(しそく)さして参れ。随身も弦(つる)打ちして、絶えず声(こわ)づくれ、と仰せよ。人離れたる所に心解けて寝(い)ぬるものか。惟光朝臣(これみつのあそん)の来たりつらむは」と、問はせ給へば、「候ひつれど、『仰せ言もなし、暁に御迎へに参るべき由』申してなむ、まかで侍りぬる」と聞こゆ。この、かう申す者は、滝口なりければ、弓弦(ゆづる)いとつきづきしく打ち鳴らして、「火危ふし」と言ふ言ふ、預かりが曹司(ざうし)の方(かた)に去(い)ぬなり。内裏(うち)を思しやりて、「名対面(なだいめん)は過ぎぬらむ、滝口の宿直(とのゐ)申し今こそ」と、推し量り給ふは、まだいたう更けぬこそは。

帰り入りて、探りたまへば、女君はさながら臥(ふ)して、右近は傍らにうつ伏し臥したり。「こはなぞ。あな、ものぐるほしのもの怖ぢや。荒れたる所は、きつねなどやうのものの、人おびやかさむとて、け恐ろしう思はするならむ。まろあれば、さやうのものには脅(おど)されじ」とて、引き起こし給ふ。「いとうたて乱り心地の悪(あ)しう侍れば、うつ伏し臥して侍るや。御前(おまへ)にこそわりなく思さるらめ」と言へば、「そよ、などかうは」とて、かい探り給ふに、息もせず。引き動かし給へど、なよなよとして、われにもあらぬさまなれば、「いといたく若びたる人にて、物にけどられぬるなめり」と、せむかたなき心地し給ふ。

【現代語訳】

風がわずかに吹いているうえに人気も少なく、仕えている者は皆寝ている。この院の留守居役の子で、親しく召し使っておいでになる若い男と、殿上の童一人と、例の随身だけがいる。お呼びになると返事をして起きてきたので、「紙燭をつけて持って参れ。随身にも弦打ちをして絶えず音を立てるようと命じよ。こういう人気のない所に、気を許して寝ている者があるか。惟光朝臣が来ていただろう、それはどうした」と、お尋ねになると、「参っておりましたが、『御用もないので早暁にお迎えに参上する』と申して、退出いたしました」と申し上げる。この留守居役の子というのは滝口の武士であったので、弓の弦をまことに手馴れたようすで打ち鳴らして、「火の用心」と言いながら、留守居役の部屋の方角へ去っていく。「今ごろ宮中では名対面が過ぎただろう、滝口の宿直奏しはちょうど今頃だろう」とご推量になるのは、まださほど夜も更けていないのか。

源氏がお座敷へ戻ってお確かめになると、女君は前のまま臥していて、右近は傍らにうつ伏していた。「どうしたというのだ。何と馬鹿々々しいほどの怖がりようだ。荒れた所では狐の類などが人を脅かそうとして徒をするものだ。私がいるからにはそんなものには脅されないぞ」と言って、右近を引き起こしなさった。右近は「とても気味悪くて、ひどく気分も悪うございますので、うつ伏していたのです。姫君こそひどく怖がっていらっしゃるでしょう」と言うので、源氏は「そのことよ。どうしてこんなに怖がるのか」と手探りで触ってご覧になると、息もしていない。揺すっても、ぐったりとして正体もない様子なので、「本当に子供っぽい人なので、物の怪に魂を取られてしまったらしい」と、途方に暮れていらしゃる。

(注)弦打ち・・・物の怪を追い払うために、矢をつがえずに弓の弦を鳴らすこと。

(注)名対面・・・清涼殿で午前十時ごろに行われる点呼。

(注)宿直奏し・・・名対面のあとに滝口の武士が弓の弦を鳴らして姓名を名乗ること。

【PR】

(三)

紙燭(しそく)持て参れり。右近も動くべきさまにもあらねば、近き御几帳(みきちやう)を引き寄せて、「なほ、持て参れ」と宣ふ。例ならぬことにて、御前(おまへ)近くも、え参らぬつつましさに、長押(なげし)にもえ上らず。「なほ持て来(こ)や。所に従ひてこそ」とて、召し寄せて見給へば、ただこの枕上(まくらがみ)に、夢に見えつるかたちしたる女、面影に見えてふと消え失せぬ。昔物語などにこそかかる事は聞け、といとめづらかにむくつけけれど、まづ、「この人いかになりぬるぞ」と思ほす心騒ぎに、身の上も知られ給はず、添ひ臥して、「やや」とおどろかし給へど、ただ冷えに冷え入りて、息はとく絶え果てにけり。

言はむ方なし。頼もしく、いかにと言ひふれ給ふべき人もなし。法師などをこそは、かかる方の頼もしきものには思すべけれど。さこそ強がりたまへど、若き御心にて、言ふかひなくなりぬるを見給ふに、やる方なくて、つと抱(いだ)きて、「あが君、生き出で給へ、いと、いみじき目な見せたまひそ」と宣へど、冷え入りにたれば、気配ものうとくなりゆく。右近は、ただあなむつかしと思ひける心地、みなさめて、泣きまどふさまいといみじ。

【現代語訳】

そこに、滝口が紙燭を持って参った。右近も動けそうもないので、源氏は傍らの御几帳を引き寄せて夕顔を隠し、「もっと近くに持って参れ」とおっしゃる。今までそんなことがなかったので、恐れ多くて御前近くによう上がりかねている。「もっと近く。遠慮も場所によるぞ」と言って、紙燭を取り寄せてご覧になると、ちょうどその枕元に、夢に現れた姿の女が幻影のように現れて、ふっと消え失せた。「昔の物語にこそこのような話は聞くけれど」と、たいそう意外で気味悪いが、何より「この女はどのようになったのか」と心配で、ご自身の危険もかまわず女君に寄り添って、「これこれ」と揺りお起こされるが、すっかり冷たくなっていて、息はとうにこと切れてしまっていた。

源氏はどうすることもできない。頼ってご相談できる人もいない。法師などがいればこのような時の頼みになるとお思いになるが、何かと強がっておいででも、まだお若いため、はかなくなった人の姿を目の当たりにご覧になると、どうしようもなくて、女をひしと抱かれ、「いとしい人よ、生き返っておくれ。悲しい目に遭わせないでおくれ」とおっしゃるが、冷たくなっていたので人を抱いている感じがしなくなっていく。右近は、ただ怖がっていた心地もすっかり覚め、泣き惑う様子もいたわしい。

(注)長押・・・部屋の境目にある、横に渡した木材。

(注)現代語訳は、現代文としての不自然さをなくすため、必ずしも直訳ではない箇所があります。

|

古典に親しむ

万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |

バナースペース

【PR】

書名について

古くは『源氏の物語』と呼ばれていたことが、『紫式部日記』や『更級日記』からわかる。このほか、「光源氏物語」「紫の物語」「紫のゆかり物語」とも呼ばれ、近世以後には「源語(げんご)」「紫文(しぶん)」などと漢文調で呼ばれたこともある。最後の十帖は「宇治の物語」「宇治の大将の物語」「宇治十帖」などと呼ばれている。

作者の名に由来する「紫の物語」や「紫のゆかりの物語」という名称はかなり早い時期から存在したともみられ、「源氏」を表題に掲げた題名よりも古いとする見解もある。

『更級日記』に「源氏の五十余巻、ひつに入れながら」とあるので、54巻はあったものと思われる。

なお、古伝承では、「源氏の物語」と呼ばれる物語が複数存在し、その中でもっとも優れているのが「光源氏の物語」であると伝えるものがある。現在の『源氏物語』には、読者に知られていない光源氏についての何らかの周知の物語が存在することを前提として初めて理解できる部分が存在するという指摘もある。

巻 名

【第1部】

1.桐壺(きりつぼ)

2.帚木(ははきぎ)

3.空蝉(うつせみ)

4.夕顔(ゆうがお)

5.若紫(わかむらさき)

6.末摘花(すえつむはな)

7.紅葉賀(もみじのが)

8.花宴(はなのえん)

9.葵(あおい)

10.賢木(さかき)

11.花散里(はなちるさと)

12.須磨(すま)

13.明石(あかし)

14.澪標(みおつくし)

15.蓬生(よもぎう)

16.関屋(せきや)

17.絵合(えあわせ)

18.松風(まつかぜ)

19.薄雲(うすぐも)

20.朝顔(あさがお)

21.少女(おとめ)

22.玉鬘(たまかずら)

23.初音(はつね)

24.胡蝶(こちょう)

25.蛍(ほたる)

26.常夏(とこなつ)

27.篝火(かがりび)

28.野分(のわき)

29.行幸(みゆき)

30.藤袴(ふじばかま)

31.真木柱(まきばしら)

32.梅枝(うめがえ)

33.藤裏葉(ふじのうらは)

【第2部】

34.若菜(わかな)上

35.若菜下

36.柏木(かしわぎ)

37.横笛(よこぶえ)

38.鈴虫(すずむし)

39.夕霧(ゆうぎり)

40.御法(みのり)

41.幻(まぼろし)

雲隠・・・この巻は存在せず

【第3部】

42匂宮(におうのみや)

43.紅梅(こうばい)

44.竹河(たけかわ)

45.橋姫(はしひめ)

46.椎本(しいがもと)

47.総角(あげまき)

48.早蕨(さわらび)

49.宿木(やどりぎ)

50.東屋(あずまや)

51.浮舟(うきふね)

52.蜻蛉(かげろう)

53.手習(てならい)

54.夢浮橋(ゆめのうきはし)

「帚木」のあらすじ

(藤壺 22歳)

(葵の上 21歳)

(空蝉 年齢不明)

源氏は17歳になり、位も中将に進んだ。五月雨の降り続くある夏の夜、宿直で宮中の自室にこもっていた源氏のもとに、親友の頭中将(とうのちゅうじょう:葵の上の兄)や左馬頭(さまのかみ)、藤式部丞(とうしきぶのじょう)が訪れ、一晩中、それぞれの女性経験談や女性論に花を咲かせた。いわゆる「雨夜の品定め」の場面である。とくに左馬頭は、上の品(上流階級)の女より、意外性のある中の品(中流階級)の女のほうがおもしろいと持論を語り、頭中将も「中の品の女のほうが一番よい」としたうえで、子までもうけながら正妻からの嫉妬を受けて姿を消した女の話をした。それらを聞いた源氏は、中の品の女に強く心を動かされた。

その翌日、源氏は方違え(かたたがえ)にかこつけて、中川の紀伊守(きのかみ)邸に泊まった。そこに伊予介(いよのすけ:紀伊守の父)の年若い後妻、空蝉(うつせみ)が来合わせており、夜が更けてから、源氏はその後妻の寝所に忍び込み、半ば強引に関係を結んだ。

その後も空蝉を忘れられない源氏は、空蝉の弟の小君(しょうくん)を手なずけて再びの逢瀬をはかる。しかし空蝉は、源氏に心惹かれながらも、身分の釣り合わない立場であるのをわきまえ、決して靡くまいと決意し、源氏の再訪を拒む。女心の機微に疎い源氏は、初めて女の拒否にあい、当惑してしまう。

※巻名の「帚木」は、源氏と空蝉の贈答歌が由来となっている。源氏「帚木の心を知らで園原の道にあやなく惑ひぬるかな」。空蝉「数ならぬ伏屋に生ふる名の憂さにあるにもあらず消ゆる帚木」

※この巻と続く「空蝉」「夕顔」の3帖は、「帚木」の書き出しと「夕顔」の終わりが呼応していることから、ひとまとまりの物語と考えられている。また、この巻の前の源氏13~17歳の期間が空白となっており、この期間を描いた「輝く日の宮」という巻があったとする説もある。

(注) 方違え・・・凶とされる方角を避けるため、前夜に違う方角に行って泊まり、改めて目的地に向かうこと。陰陽道の方位による吉凶説から生じた風習。

(注)帚木・・・信濃国の伝説上の木の名で、遠くからは箒(ほうき)を立てたように見え、近づくと見えなくなるという。実際に何の木をさすのかは不明。求愛にこたえるように見せかけ、実は冷淡な態度をとる人のたとえとして、和歌に用いられる。ここでは、源氏を拒む空蝉をさしている。

「空蝉」のあらすじ

(空蝉 年齢不明)

(軒端荻 年齢不明)

源氏は、空蝉(うつせみ)の冷たい仕打ちを憎らしいと思うものの、あきらめることができず、いっそう恋慕の炎を燃え上がらせた。空蝉の弟の小君に案内させ、人目を忍んで紀伊守邸に入り込み、そこで源氏は、空蝉が軒端萩(のきばのおぎ:紀伊守の妹、空蝉の継娘)と碁を打っている姿を垣間見る。

空蝉は、身体の線が細くそれほどの美人というわけではないが、振る舞いに趣深い雰囲気を漂わせている。反対に軒端荻は奔放で明け透けな様子で、ややはしたない感じがするが、若くてに肉づき豊かな美人であることもあり、これはこれで興味を惹かれる女だと源氏は感じた。

その夜が更けて、空蝉と軒端萩が寝ている部屋に忍び込んだが、空蝉はとっさに小袿(こうちぎ)を脱ぎ捨て逃げてしまった。源氏は、軒端萩が空蝉ではないと気づいたが、今さら人違いとも言えず、そのまま軒端萩と一夜を明かした。翌朝、源氏は、空蝉の残した小袿を持ち帰り、空蝉に歌を贈った。空蝉は返歌を書かなかったが、自分が人妻の身でなかったならと、やるせない思いに煩悶する。一方、軒端萩は、人違いされたとは気づかないまま、何の便りもよこさない源氏を訝る。

※巻名の「空蝉」は、源氏と空蝉の贈答歌が由来となっている。源氏「空蝉の身をかへてける木の下になほ人柄のなつかしきかな」。空蝉「空蝉の羽におく露の木がくれてしのびしのびに濡るる袖かな」。「空蝉」は、本来「現身(うつしみ)」で、現実に生きる人間や現世をさしていた。それが仏教の無常観と結びついて、はかない人生や人の世を表すようになり、「空蝉」とも表記されるようになった。ここでは、薄衣を脱ぎ捨てて源氏から逃れた女性の呼び名となっている。

「夕顔」のあらすじ

(六条御息所 24歳)

(夕顔 19歳)

源氏は、六条に住む愛人の六条御息所(ろくじょうみやすどころ)のもとへ通う途中、かつて乳母だった人の病気見舞いのため五条の家に立ち寄る。その折、偶然にも隣家に住む女(夕顔)と和歌を贈答した。それがきっかけとなり、従者の惟光(これみつ:乳母の子)のはからいで、自分の素性を隠したまま夕顔のもとへ通うようになる。女も素性を明かさない。お互いの正体を知らないという謎めいた恋に源氏はのめりこんでいく。

八月の十五夜、源氏は夕顔の家に泊まり、その翌朝、近くの荒廃した某院に夕顔を連れ出し、薄気味悪い邸で半日を過ごす。しかしその夜、二人の枕元に妖しい女の物の怪が現れ、夕顔はあっけなく死んでしまう。惟光が夕顔の亡骸をひそかに東山の寺に移した。二条院に戻った源氏は、悲嘆のあまり病床に臥した。物の怪の正体は、六条御息所の生霊ともいわれる。

夕顔に仕えていた右近という女房によると、夕顔の正体は実は、雨夜の品定めで頭中将が話した愛人の「常夏の女」であった。さらに夕顔は、頭中将の正妻に脅迫されて身を隠していたこと、そして頭中将との間にできた、3歳になる女の子(玉鬘:たまかずら)がいることが分かった。

間もなく空蝉は、夫の伊予介に伴われて伊予国へ下ることになった。空蝉は未練が残る心の内を和歌に託して源氏へ贈り、源氏もまた歌を返すやりとりをしたが、実際に会うことはなかった。また、源氏に人違いされた、空蝉の妹の軒端萩は、蔵人(くらうど)の少将と結婚したという。

※巻名の「夕顔」は、夕顔が源氏に贈った歌「心あてにそれかとぞ見る白露の光添へたる夕顔の花」が由来となっている。「帚木」と並びの巻であり、また「帚木」「空蝉」「夕顔」と続いた一続きの物語がここで終わる。

(注)物の怪・・・科学が未発達なこの時代、原因不明の難病などは、多く邪悪な霊魂である「物の怪」のせいだとされた。死霊や生き霊、妖怪などさまざまな形があり、その治療には高僧による祈祷が用いられた。

語 句

気に入らない。不快である。つまらない。不似合いだ。「あいなく」は、わけもなく。

あえかなり

か弱い。華奢だ。繊細だ。

あくがる

心が体から離れてさまよう。うわの空にある。どこともなく出歩く。心が離れる。疎遠になる。

あさまし

驚くばかりだ。意外だ。情けない。興ざめだ。あきれるほどひどい。見苦しい。

あだあだし

浮気だ。移り気だ。うわべだけで誠意がない。

あだめく

浮気っぽく振舞う。うわつく。

あなかしこ

ああ恐れ多い。ああ慎むべきだ。

あながちなり

無理だ。身勝手だ。強引だ。ひたすらだ。ひたむきだ。

はなはだしい。ひどい。

あはあはし

いかにも軽薄だ。浮ついている。

あらましごと

予測される事柄。予想。

あらまほし

望ましい。理想的だ。

ありありて

このままでいて。生き長らえて。その果てに。

いかで

どうして。どういうわけで。どうにかして。ぜひとも。

いとど

いよいよ。いっそう。

いぶせし

気が晴れない。うっとうしい。気がかりである。不快だ。気詰まりだ。

いまいまし

慎むべきだ。縁起が悪い。不吉だ。憎らしい。癪にさわる。

今めく

現代風である。

いみじ

甚だしい。並々でない。よい。すばらしい。ひどい。恐ろしい。

うしろめたし

先が気がかりだ。どうなるか不安だ。やましい。うしろぐらい。

うしろやすし

気安い。先が安心だ。心配がない。

うたて

ますますはなはだしく。いっそうひどく。

うちつけなり

あっという間だ。軽率だ。ぶしつけだ。

うつたへに

ことさら。まったく。

うるはし

壮大で美しい。立派だ。きちんとしている。端正だ。きまじめで礼儀正しい。親密だ。誠実だ。色鮮やかだ。正しい。

うれたし

しゃくだ。いまいましい。つれない。自分には辛い。

えならず

何とも言えないほどすばらしい。

おとなぶ

大人になる。一人前になる。大人らしくなる。大人びる。

おのがじし

各自それぞれ。思い思いに。

おほとのごもる

おやすみになる。

おほやけ

朝廷。天皇。公的なこと。

かごと

言い訳。不平。恨み言。

かしこ

あそこ。かのところ。

かたはらいたし

きまりが悪い。気恥ずかしい。腹立たしい。苦々しい。みっともない。気の毒である。

形見(かたみ)

遺品。遺児。遠く別れた人の残した思い出となるもの。

くすし

神秘的だ。不思議だ。堅苦しい。窮屈だ。

くたす

腐らせる。無にする。やる気をなくさせる。非難する。

けしうはあらず

そう悪くない。まあまあだ。

げに

なるほど。いかにも。本当に、まあ。

けらし

・・・たらしい。・・・たようだ。・・・たのだなあ。

心もとなし

じれったい。待ち遠しい。不安で落ち着かない。気がかりだ。ほのかだ。かすかだ。

ことごとし

仰々しい。いかにも大げさだ。

ことわりなり

もっともだ。道理だ。

才(ざえ)

学識。教養。才能。

さかしがる

小賢しく振舞う。利口ぶる。

さはれ

えい、ままよ。どうともなれ。それはそうだが。しかし。

さぶらふ

お仕えする。参上する。(貴人のそばに)ございます。あります。

さらぬ

そうではない。そのほかの。大したことではない。

消息(せうそこ)

手紙。便り。

そこはかとなし

どことはっきりしない。とりとめもない。何ということもない。

たいだいし

不都合だ。もってのほかだ。

たぶ

お与えになる。下さる。

つきなし

取り付くすべがない。手掛かりがない。ふさわしくない。

つとめて

早朝。翌朝。

つれなし

素知らぬふうだ。平然としている。冷淡だ。薄情だ。ままならない。

とぶらひ

訪問すること。見舞い。

長押(なげし)

柱の側面に取り付けて、柱と柱との間を横につなぐ材。鴨居に添える「上長押」、敷居に添える「下長押」がある。

なつかし

心が引かれる。親しみが持てる。昔が思い出されて慕わしい。

なづさふ

水に浮かんで漂っている。

なれ親しむ。慕い懐く。

なのめなり

いいかげんだ。おざなりだ。並みひととおりだ。平凡だ。

はかなし

頼りない。むなしい。あっけない。ちょっとしたことだ。幼い。粗末だ。

ひたぶるなり

ひたすらだ。一途だ。いっこうに。まったく。

びんなし

具合が悪い。都合が悪い。不便だ。感心できない。かわいそうだ。いたわしい。

ほだし

手かせ。足かせ。妨げ。

まいて

まして。なおさら。いうまでもなく。

みづら

男性の髪型の一つで、髪を頭の中央で左右に分け、耳のあたりで束ねて結んだもの。上代には成年男子の髪型で、平安時代には少年の髪型となった。

むくつけき

異様で不気味だ。恐ろしい。ひどく無骨だ。

やむごとなし

よんどころない。格別に大切だ。この上ない。高貴だ。尊ぶべきだ。

やるかたなし

心を晴らしまぎらす方法がない。普通でない。とてつもない。

ゆゆし

恐れ多い。はばかられる。不吉だ。忌まわしい。甚だしい。とんでもない。すばらしい。立派だ。

らうたし

かわいらしい。いとおしい。世話してやりたくなる。

わりなし

仕方がない。むやみやたらだ。無理やりだ。言いようがない。ひどい。この上ない。

をこなり

間が抜けている。馬鹿げている。

をさをさ

ほとんど。あまり。めったに。なかなかどうして。

古語の「御」の読みについては「おほん(おおん)・おん・お・み・ご・ぎょ」などに分かれます。和語には「お」、漢語には「ご」、神や皇室に関わる語には「み」と読むなど一応の区別はあるようですが、例外も数多くあります。なお、当ページの本文中の「御」のよみがなは原則省略していますので、悪しからずご了承願います。

例 >>>

御遊び(おほんあそび)

御歩き(おほんありき)

御有様(おほんありさま/みありさま)

御祈り(おほんいのり)

御答へ(おほんいらへ)

御後見(おほんうしろみ)

御おぼえ(おほんおぼえ)

御思ひ(おほんおもひ)

御方々(おほんかたがた)

御返り(おほんかえり)

御容貌(おほんかたち)

御気配(おほんけはひ)

御言(おほんこと)

御琴(おほんこと)

御姿(おほんすがた)

御住まひ(おほんすまひ)

御消息(おほんせうそこ)

御衣(おほんぞ/みぞ)

御契り(おほんちぎり)

御時(おほんとき)

御宿直(おほんとのゐ)

御供(おほんとも)

御名残(おほんなごり)

御悩み(おほんなやみ)

御匂ひ(おほんにほひ)

御鼻(おほんはな)

御文(おほんふみ)

御女(おほんむすめ)

御座所(おましどころ)

御前(おまへ/おほんまえ/ごぜん)

御許(おもと)

御願(ごぐわん)

御覧(ごらん)

御格子(みかうし)

御影(みかげ)

御几帳(みきちやう)

御髪(みぐし)

御国(みくに)

御位(みくらゐ)

御車(みくるま)

御気色(みけしき)

御子(みこ)

御心地(みここち)

御心(みこころ)

御障子(みさうじ)

御簾(みす)

御局(みつぼね)

御法(みのり)

御屏風(みびようぶ)

御代(みよ)

関連ページ

【PR】