源氏物語

賢木(さかき)

■源氏、御息所を訪ねる

(一)

はるけき野辺(のべ)を分け入り給ふより、いとものあはれなり。秋の花みなおとろへつつ、浅茅(あさぢ)が原もかれがれなる虫の音(ね)に、松風すごく吹きあはせて、そのこととも聞きわかれぬほどに、物の音(ね)ども絶え絶え聞こえたる、いと艶(えん)なり。

陸(むつ)まじき御前(ごぜん)十余人ばかり、御随身(みずいじん)ことごとしき姿ならで、いたう忍び給へれど、ことにひきつくろひ給へる御用意、いとめでたく見え給へば、御供なるすき者ども、所がらさへ身にしみて思へり。御心にも、などて今まで立ちならさざりつらむと、過ぎぬる方(かた)悔しう思(おぼ)さる。

ものはかなげなる小柴垣(こしばがき)を大垣にて、板屋どもあたりあたり、いとかりそめなり。黒木の鳥居ども、さすがに神々(かうがう)しう見わたされて、わづらはしきけしきなるに、神官(かむづかさ)の者ども、ここかしこにうちしはぶきて、おのがどちものうち言ひたるけはひなども、ほかにはさま変りて見ゆ。火焼屋(ひたきや)かすかに光りて、人げ少なく、しめじめとして、ここにもの思はしき人の、月日を隔て給へらむほどを思しやるに、いといみじうあはれに心苦し。

【現代語訳】

広々とした野辺を分けてお入りになると、もうしみじみとした気配が漂っている。秋の花は皆しおれ、浅茅が原(雑草の原)も寂しくうら枯れている中に鳴く虫の声も絶え絶えで、松風が寒々と吹きあわせて何の音とも聞き分けられないほどかすかに楽器の音が聞こえるのが、とても優美で風情がある。

源氏の君のお側近くお仕えする前駆が十人あまり、随身も物々しい装いではなく、たいそうお忍びでいらしゃるが、格別にお整えになった服装がまことに立派に見えるので、御供の風流好みの者たちは、野という場所柄、身にしみて風情を感じている。ご自分でもどうして今までしげく通わなかったのだろうと、過ぎ去ったこれまでを悔やんでおられる。

ほんの形だけの小柴垣を外囲いにして、板屋がそこかしこに仮普請のように立ち並んでいる。黒木の鳥居が、それでもさすがに神々しく見渡されて気後れのするたたずまいだが、神官たちがあちらこちらで咳ばらいをしてそれぞれ物を言っている姿なども、他の場所とは様子が違って見える。篝火を焚く火焼屋の火がほのかに光って、人気が少なく、しめやかで、ここに物思いがちなあのお方(六条御息所)が、長い月日を世間から遠のいてお過ごしになっていらっしゃるのかと想像なさると、たいそういたわしいお気持ちになられる。

(二)

北の対(たい)のさるべき所に立ち隠れ給ひて、御消息(せそうそこ)聞こえ給ふに、遊びはみなやめて、心にくきけはひあまた聞こゆ。

何くれの人づての御消息ばかりにて、みづからは対面(たいめ)し給ふべきさまにもあらねば、いとものしと思して、「かうやうの歩(あり)きも、今はつきなきほどになりにて侍るを思ほし知らば、かう、注連(しめ)の外(ほか)にはもてなし給はで。いぶせう侍ることをも、あきらめ侍りにしがな」と、まめやかに聞こえ給へば、人々、「げに、いとかたはらいたう、立ちわづらはせ給ふに、いとほしう」など、あつかひ聞こゆれば、「いさや、ここの人目も見苦しう、かの思さむことも若々しう、出で居むが今さらにつつましきこと」と思すに、いともの憂けれど、情なうもてなさむにもたけからねば、とかくうち嘆き、やすらひて、ゐざり出で給へる御けはひ、いと心にくし。

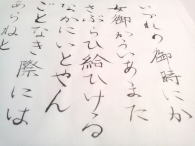

「こなたは、簀子(すのこ)ばかりの許されは侍りや」とて、上り居給へり。はなやかにさし出でたる夕月夜(ゆふづくよ)に、うちふるまひ給へるさま、にほひ似るものなくめでたし。月ごろのつもりを、つきづきしう聞こえ給はむも、まばゆきほどになりにければ、榊(さかき)を、いささか折りて持(も)給へりけるをさし入れて、「変らぬ色をしるべにてこそ、斎垣(いがき)も越え侍りにけれ。さも心憂く」と、聞こえ給へば、

神垣(かむがき)はしるしの杉もなきものをいかにまがへて折れる榊ぞ

と聞こえ給へば、

少女子(をとめご)があたりと思へば榊葉(さかきば)の香(か)をなつかしみとめてこそ折れ

大方のけはひわづらはしけれど、御簾(みす)ばかりは引き着て、長押(なげし)におしかかりて居給へり。

【現代語訳】

北の対の程よい所にお隠れになって来訪のご挨拶を申し上げると、管弦の音はぴたりと止んで、多くの女房たちの奥ゆかしい気配がさまざまに伝わってくる。

あれこれと取次を介したお言葉のみで、御息所ご自身は対面なさりそうな様子もないので、源氏の君はひどく物足りなくお思いになり、「こうした忍び歩きも、今は不都合な身の上になっております。それをお察しくださるなら、こんな具合に注連の外にお置きにならないでください。心の中のわだかまりを晴らしたいものです」と、丁寧に仰せになると、お側の女房たちが「本当にひどく痛々しいご様子でお立ちになったままで、お気の毒で」など、お取りなしするので、御息所は「さあどうしたものか。女房たちの手前も見苦しいし、斎宮も年甲斐もない振る舞いとお思いになるだろうし、お目にかかるのは今となっては気恥ずかしい」とお思いになり、ひどく気が進まないが、すげなくなさる勇気もないので、あれこれためらった末、ようようにじり出ていらっしゃるご様子はとても奥ゆかしい。

源氏の君は「こちらでは、せめて縁側ぐらいでのご対面はお許しいただけましょうか」と、上にあがってお座りになった。はなやかな夕月の光の中で振る舞われるご様子の美しさはたとえようもなくすばらしい。幾月ものご無沙汰をとりつくろって弁解なさるのも決まりが悪いほどだったので、榊を少し折って持っておられたのを御簾の内にさし入れて、「この榊の葉に色のように変わらぬ私の思いをしるべに、神垣をも越えてまいりました。それなのにこうもつれなくなさって」と申し上げると、

ここの神垣には、おいでになる目じるしの杉もないのに、どうお間違えになって榊を折られたのでしょうか。

と申し上げなさるので、源氏の君は、

おとめ子のいらっしゃるあたりと思い、榊の香に心ひかれ、捜し求めて折って参ったのです。

周りの厳めしい様子には憚られるが、御簾だけを引きかぶるようにして、君は敷居に寄りかかって座っていらっしゃる。

(三)

心にまかせて見奉りつべく、人も慕ひざまに思したりつる年月は、のどかなりつる御心おごりに、さしも思(おぼ)されざりき。また心の中(うち)に、いかにぞや、疵(きず)ありて思ひきこえ給ひにし後、はた、あはれもさめつつ、かく御仲も隔たりぬるを、めづらしき御対面の昔おぼえたるに、あはれと思し乱るること限りなし。来(き)し方行く先、思しつづけられて、心弱く泣き給ひぬ。

女は、さしも見えじと思しつつむめれど、え忍びたまはぬ御けしきを、いよいよ心苦しう、なほ思しとまるべきさまにぞ、聞こえ給ふめる。月も入りぬるにや、あはれなる空をながめつつ、恨み聞こえ給ふに、ここら思ひ集め給へるつらさも消えぬべし。やうやう、今はと思ひ離れ給へるに、さればよと、なかなか心動きて思し乱る。

殿上(てんじやう)の若君達(きんだち)などうち連れて、とかく立ちわづらふなる庭のたたずまひも、げに艶(えん)なる方に、うけばりたるありさまなり。思ほし残すことなき御仲らひに、聞こえかはし給ふことども、まねびやらむ方なし。やうやう明けゆく空のけしき、ことさらに作り出でたらむやうなり。

【現代語訳】

いつでも思いのままにお逢いでき、御息所もご自分を慕っているとお思いになっていたあの頃は悠長に構え、心に驕りもおありだったから、源氏の君もそれほど切ない思いもされなかった。また心の中で御息所に欠点があるようにお思いなさってからは、やはり愛情も冷めていき、こんなにも疎遠になってしまったが、久しぶりのご対面で昔を思い出されるにつけ、万感がお胸にこみあげること限りない。これまでの事やこれからの事を思い続け、心弱くお泣きになる。

御息所は、悲しみにくれているようには見られまいとこらえていらっしゃるようだが、我慢しきれないご様子を、源氏の君はいよいよ気の毒に思い、やはり伊勢下向は思いとどまられるよう仰せになる。月も隠れてしまったのか、しみじみと情緒深い空をながめながら恨み言を並べていらっしゃるうちに、積もっていらした辛い思いも消えてしまいそうになる。もうおしまいと諦めていらっしゃったのに、やはり心配していたとおりだったと、お逢いしたためにかえって心が動いて思い乱れておられる。

殿上の若い君達などが連れ立ってあちらこちらさまようという庭の趣も、なるほど優雅という点では音に高いだけのものはある景色である。残すところなく物思いをされているお二人の間に言いかわされるお話の数々は、筆舌に尽くし難い。だんだん明けていく空のけしきは、ことさら人の手で作り出したようである。

【PR】

↑ ページの先頭へ

■桐壺院の崩御

(一)

院の御悩み、神無月(かむなづき)になりては、いと重くおはします。世の中に惜しみ聞こえぬ人なし。内裏(うち)にも思し嘆きて、行幸(ぎやうがう)あり。

弱き御心地にも、東宮(とうぐう)の御ことを、かへすがへす聞こえさせ給ひて、次には大将の御こと、「侍りつる世に変らず、大小の事を隔てず、何ごとも御後見(うしろみ)と思せ。齢(よはひ)のほどよりは、世をまつりごたむにも、をさをさ憚(はばか)りあるまじうなむ見給ふる。必ず世の中たもつべき相(さう)ある人なり。さるによりて、わづらはしさに、親王(みこ)にもなさず、ただ人(うど)にて、朝廷(おほやけ)の御後見をせさせむ、と思ひ給へしなり。その心違(たが)へさせ給ふな」と、あはれなる御遺言(ゆいごん)ども多かりけれど、女のまねぶベきことにしあらねば、この片はしだに、かたはらいたし。

帝も、いと悲しと思して、さらに違(たが)へ聞こえさすまじき由(よし)を、かへすがへす聞こえさせ給ふ。御容貌(かたち)もいと清らに、ねびまさらせ給へるを、うれしく頼もしく見奉らせ給ふ。限りあれば、急ぎ帰らせ給ふにも、なかなかなること多くなむ。

東宮も、一たびにと思しめしけれど、物騒がしきにより、日をかへて渡らせたまへり。御年のほどよりは、大人び、うつくしき御さまにて、恋しと思ひ聞こえさせ給ひけるつもりに、何心もなくうれしと思し、見奉り給ふ御気色、いとあはれなり。中宮は、涙に沈み給へるを、見奉らせ給ふも、さまざま御心乱れて思しめさる。よろづのことを聞こえ知らせ給へど、いとものはかなき御ほどなれば、うしろめたく悲しと見奉らせ給ふ。大将にも、朝廷(おほやけ)に仕うまつり給ふべき御心づかひ、この宮の御後見し給ふベきことを、返す返す宣(のたま)はす。夜更けてぞ、帰らせ給ふ。残る人なく仕うまつりてののしるさま、行幸におとるけぢめなし。飽かぬほどにて、帰らせ給ふを、いみじう思しめす。

【現代語訳】

桐壺院のご病気が、十月になってからひどく重くおなりあそばした。世間でご心痛申し上げない人はない。帝(朱雀帝)もご心配なさって行幸なさる。お弱りになった御心ながらも、東宮の御事を繰り返し繰り返しお頼みになって、次には源氏の大将の御ことを、「わが存世の時と変わらず、事の大小にかかわらず、何事も源氏の大将を御後見と思われよ。年齢のわりには政治を執るにも殆ど心配がないと思っている。必ず立派に世を治めうる能力がある人であり、そのために面倒が起こるのをはばかって、親王にもせず臣下として朝廷の後見役をさせようと思ったのである。その気持ちを違えなさるな」と、御心の深いご遺言が多かったが、女の私が語り伝えるべきことではないので、ここで少し書いただけでも気が引ける。

帝(朱雀帝)もたいそう悲しく思われて、決してご遺言に違えることはない旨を繰り返し繰り返し仰せられる。もうこの頃は、お姿もとても清らかで、ますますごご立派になっておられるのを、桐壺院は嬉しく頼もしくご覧なさる。限りがあるので、急いでお帰りになるにつけても、お心残りが多くおありになる。

東宮も、御一緒に拝謁してはと思われたが、もの騒がしくなるからと、日を代えてお渡りになる。御年のわりには大人び、可愛らしいご様子で、常々院を恋しく思い申し上げていたために、無邪気に嬉しくお思いになって院を拝見なさる、そのご様子がとてもいじらしい。院は、中宮(藤壺)が涙にくれておられるのを御覧あそばし、さまざまに御心が乱れておいでである。これからのことをいろいろ東宮にお話申しあげるが、まだ頼りないお年頃なので、これから先が心配でおかわいそうにとお感じになる。源氏の大将にも、朝廷にお仕えするお心遣いや東宮のお世話役をなさるべきことを、繰り返し繰り返し仰せつけになる。夜が更けて東宮はお帰りになる。残る人もないほどお供申し上げてざわめいている様子は、帝の行幸にも劣らない。まだ飽き足らぬうちにお帰りになるのを、院はたいそう残念にお思いになる。

(二)

大后(おほきさき)も、参り給はむとするを、中宮の、かく添ひおはするに御心おかれて、思(おぼ)しやすらふほどに、おどろおどろしきさまにもおはしまさで、隠れさせ給ひぬ。足を空に思ひまどふ人多かり。御位を去らせ給ふといふばかりにこそあれ、世の政(まつりごと)をしづめさせ給へることも、わが御世の同じことにておはしまいつるを、帝は、いと若うおはします、祖父大臣(おほぢおとど)、いと急に、さがなくおはして、その御ままになりなむ世を、いかならむと、上達部(かむだちめ)、殿上人みな思ひ嘆く。

中宮、大将殿などは、ましてすぐれて、ものも思し分かれず。後々の御わざなど、孝(けう)じ仕うまつり給ふさまも、そこらの親王(みこ)たちの御中にすぐれ給へるを、ことわりながら、いとあはれに世の人も見奉る。藤の御衣(ぞ)にやつれ給へるにつけても、限りなく清らに、心苦しげなり。去年(こぞ)今年と、うち続きかかる事を見給ふに、世もいとあぢきなう思さるれど、かかるついでにも、まづ思し立たるる事はあれど、またさまざまの御絆(ほだし)多かり。

【現代語訳】

弘徽殿大后も参上なさろうとしたところ、藤壺中宮が院のおそばに付きっきりでいらっしゃるのにご遠慮し、ためらっていらっしゃるうちに、特にお苦しみになるご様子もなくお隠れになった。足も地に着かぬほどに困惑する人が多い。桐壺院は、御位をお去りになられてからも世の政の重しでいらっしゃり、御在位中と同じようでいらしたのだが、その桐壺院が崩御された今、帝はとても若くていらっしゃるし、帝の祖父である右大臣はひどく短慮で思いやりがない方であり、その右大臣家のなさるままになっていく世を、どうなるだろうと、上達部、殿上人はみな気にして嘆いている。

中宮や大将殿などは、誰にもましてひどいお嘆きであり、物の判断もおつきにならない。後々の御法事などをお勤めになるご様子も、多くの親王たちの中でもすぐれていらっしゃるのを、ことわりながらお可哀そうなと、世の人々も存じ上げる。藤の喪服にお召しかえなさっているお姿がこの上なく清らかでおいたわしそうである。源氏の君は去年今年とご不幸が続き、このような嘆きにお遭いになるにつけ、世をつまらなさをお感じになり、こんな折もにまず思い立たれること(出家)はあるが、さまざまに気がかりなことが多い。

↑ ページの先頭へ

■藤壺の出家

十二月十余日ばかり、中宮の御八講(みはかう)なり。いみじう尊し。日々に供養せさせ給ふ御経よりはじめ、玉の軸(ぢく)、羅(ら)の表紙、帙簀(ぢす)の飾りも、世になきさまに整へさせ給へり。さらぬ事の清らだに、世の常ならずおはしませば、ましてことわりなり。仏の御飾り、花机の覆(おほ)ひなどまで、まことの極楽思ひやらる。

初めの日は先帝(せんだい)の御科、次の日には母后(ははきさき)の御ため、またの日は院の御科、五巻の日なれば、上達部なども、世のつつましさをえしも憚(はばか)り給はで、いとあまた参り給へり。今日の講師(かうじ)は、心ことにえらせ給へれば、薪(たきぎ)こるほどよりうち始め、同じういふ言(こと)の葉も、いみじう尊し。親王(みこ)たちもさまざまの捧物(ほうもち)ささげてめぐり給ふに、大将殿の御用意など、なほ似るものなし。常に同じ事のやうなれど、見奉るたびごとに、めづらしからむをばいかがはせむ。

最終(はて)の日、わが御ことを結願(けちぐわん)にて、世を背き給ふよし仏に申させ給ふに、みな人々驚き給ひぬ。兵部卿の宮、大将の御心も動きて、「あさまし」と思(おぼ)す。親王(みこ)は、半ばのほどに、立ちて入り給ひぬ。心強う思し立つさまを宣ひて、果つる程に、山の座主(ざす)召して、忌むこと受け給ふベきよし宣はす。御をぢの横川(よかは)の僧都、近う参り給ひて、御髪(みぐし)おろし給ふほどに、宮の内ゆすりて、ゆゆしう泣きみちたり。何となき老い衰へたる人だに、今はと世を背く程は、あやしうあはれなるわざを、まして、かねての御気色にも出だし給はざりつる事なれば、親王もいみじう泣き給ふ。参り給へる人々も、おほかたの事のさまもあはれに尊ければ、みな袖(そで)濡らしてぞ帰り給ひける。

【現代語訳】

十二月十日過ぎの頃、中宮(藤壺)主催の御八講が開催される。たいそう立派である。日々にご供養されるお経をはじめ、玉の軸、羅の表紙、帙簀の飾りも他には見られないほど立派にお調えになる。これほどでない場合でも立派になさるのに、まして今回は当然である。仏像のお飾り、花机の覆いなどまで、まことに極楽がしのばれるほどである。

初日は先帝(中宮の父に当たる、桐壺院の前の御代の帝)のご供養、次の日は母后のおん為に、その次の日は院のご供養、この日は『法華経』の五の巻を講釈する日なので、上達部なども世間の思惑を憚ってもおられず、大勢が参られた。この日の講師は格別に優れた人をお選びになったので、「薪こる」を始めとして、声をそろえて口にする言葉もたいそう尊い。親王方も様々の捧物を捧げてお巡りになるが、大将殿(源氏の君)のご用意にはやはり及ぶものがない。この方の素晴らしさについてはいつも同じことを言うようであるが、拝見するたびごとに感心するので仕方がない。

最終の日、中宮は、結願(修法などの最終日の作法)としてご自身がご出家なさることを仏にお告げになったので、人々はみな驚かれる。兵部卿宮(兄宮)も大将(源氏の君)も動揺なさって茫然としておられる。兄宮は、法会の途中に席を立って中宮の御簾の内にお入りになる。中宮はお覚悟のほどを心強く兄宮にお話しになり、法会が終わる頃に叡山の座主を召して戒をお受けになる由を仰せになる。おん伯父の横川の僧都が近く寄られて中宮の御髪をおろしなさる時、御殿の中が響くほどに皆の泣き声で満ちた。普通の身分の老人でさえ、いよいよ出家するという時は妙にしみじみするものだが、まして前もって何の素振りもお見せにならなかったことなので、兄宮もたいそうお泣きになる。その場に参集していた人々も、事のなりゆきが心にしみて悲しくもあり尊くも思われたので、みな涙に袖を濡らしてお帰りになった。

(注)帙簀・・・竹の簀で作ったもので経巻などを包むのに用いる。

(注)薪こる・・・薪樵(たきぎこり)の行道。大僧正行基の「法華経をわが得しことは薪樵り菜摘み水汲み仕へてぞ得し」という歌を唱えながら薪を負い水桶を持って行道すること。

↑ ページの先頭へ

■朧月夜との逢瀬、発覚

雷(かみ)鳴りやみ、雨少しをやみぬるほどに、大臣(おとど)渡り給ひて、まづ宮の御方におはしけるを、村雨の紛れにて、え知り給はぬに、軽(かろ)らかにふと這ひ入り給ひて、御簾(みす)引き上げ給ふままに、「いかにぞ。いとうたてありつる夜のさまに、思ひやり聞こえながら参り来(こ)でなむ。中将、宮の亮(すけ)などさぶらひつや」など、宣ふけはひの、舌疾(したど)にあはつけきを、大将は、ものの紛れにも、左の大臣の御有様、ふと思しくらべられて、たとしへなうぞほほ笑まれ給ふ。げに入りはてても宣へかしな。

尚侍(かむ)の君、いとわびしう思されて、やをらゐざり出で給ふに、面(おもて)のいたう赤みたるを、「なほ悩ましう思さるるにや」と見給ひて、「など御気色の例ならぬ。物の怪などのむつかしきを。修法(ずほふ)延べさすべかりけり」と宣ふに、薄ふた藍(あゐ)なる帯の、御衣(ぞ)にまつはれて引き出でられたるを見つけ給ひて、「あやし」と思すに、また畳紙(たたむがみ)の手習ひなどしたる、御几帳(きちやう)のもとに落ちたりけり。「これはいかなる物どもぞ」と、御心おどろかれて、「かれは誰(たれ)がぞ。けしき異なる物のさまかな。賜へ。それ取りて誰がぞと見侍らむ」と宣ふにぞ、うち見返りて、我も見つけたまへる。

紛らはすべき方もなければ、いかがはいらへ聞こえ給はむ。我にもあらでおはするを、「子ながらも、恥づかしと思すらむかし」と、さばかりの人は思し憚(はばか)るべきぞかし。されどいと急に、のどめたる所おはせぬ大臣(おとど)の、思しもまはさずなりて、畳紙を取り給ふままに、几帳より見入れ給へるに、いといたうなよびて、つつましからず添ひ臥したる男もあり。今ぞ、やをら顔ひき隠して、とかう紛らはす。あさましう、めざましう、心やましけれど、直面(ひたおもて)にはいかでかあらはし給はむ。目もくるる心地すれば、この畳紙を取りて、寝殿に渡り給ひぬ。

尚侍(かむ)の君は、我かの心地して、死ぬべく思さる。大将殿も、いとほしう、「つひに用なきふるまひのつもりて、人のもどきを負はむとすること」と思せど、女君の心苦しき御気色を、とかく慰め聞こえ給ふ。

大臣は、思ひのままに、籠(こ)めたるところおはせぬ本性(ほんじやう)に、いとど老の御ひがみさヘ添ひ給ひにたれば、何ごとにかはとどこほり給はむ、ゆくゆくと宮にも愁へ聞こえ給ふ。

【現代語訳】

雷が鳴り止み、雨が少し止んできた時に、右大臣がおいでになって、まず大后(弘徽殿大后)のお部屋にいらしたのを朧月夜は雨音に紛れてお気づきにならなかったが、右大臣は気軽にすっとお入りになり、御簾を引き上げなさるなり、「いかがですか。実に大変な昨夜のありさまに心配していましたが、お伺いにも来ないままで、中将や宮の亮はお側に控えていたのですか」など、おっしゃり方が早口で浮ついた感じなのを、源氏の大将は、こうした取り込み中にも左大臣のご様子とつい思い比べられてしまい、その大きな違いに一人でおかしくお感じになる。部屋の内にすっかり入ってからおっしゃればよさそうなものを。

朧月夜はたいそう困惑なさって、そっと御帳の外ににじり出ておいでになると、顔がたいそう赤らんでいるのを、右大臣はまだご気分がお悪いのかと御覧になって、「どうしてお顔色がいつもと違うのかな。物の怪などがしつこいのだね。修法を続けてさせていたほうがよかった」とおっしゃった時、薄ニ藍色の帯が女君の御召し物にまとわりついて外に出ているのをお見つけになって、妙だとお思いになると、また懐紙に手習などしたのが御几帳の下に落ちている。 これはどうしたことかと驚きなさって、「それは誰のものか。見慣れない物のようだ。よこしなさい。手に取って誰のものか見ましょう」とおっしゃるので、朧月夜も振り返ってそれにお気づきになる。

ごまかしようもなく、何とお答えしようと茫然自失としておられるのに、わが子ながらも「恥ずかしい」とお思いだろうと、右大臣ほどのご身分ならご遠慮なさってしかるべきである。しかしひどく短気で落ち着きのなくていらっしゃる右大臣は、ご分別もなくなって、懐紙をお取りになったまま几帳から中を御覧になると、たいそうしどけない姿で臆面もなく横になっている男がいる。今になってそっと顔を隠して、あれこれ取り繕っている。右大臣は呆れて、あまりにも心外で忌々しくもあるが、源氏の君と面と向かって咎め立てるわけにもいかない。目もくらむ心地がして、この懐紙を取って寝殿にお帰りになった。

朧月夜は、気も遠くなって死にそうなお気持ちである。大将殿も「困ったことだ。とうとうつまらぬ振る舞いを重ねて、世間の非難をあびることになるのか」とお思いになるが、姫君の気の毒なご様子を、あれこれお慰め申し上げておられる。

右大臣は、思ったままを口に出して、秘めておくことがおできにならないご性分に加えて、ひとしお老いの僻みさえ加わって、何のためらいがあろう、お胸の中をずけずけと后宮へお訴えになる。

【PR】

↑ ページの先頭へ

花散里(はなちるさと)

■麗景殿女御と昔語り

かの本意(ほい)の所は、思(おぼ)しやりつるもしるく、人目なく静かにておはする有様を見給ふも、いとあはれなり。まづ、女御の御方にて、昔の御物語など聞こえ給ふに、夜更けにけり。二十日の月さし出づる程に、いとど木高(こだか)き影ども木(こ)暗く見えわたりて、近き橘(たちばな)の薫りなつかしく匂ひて、女御の御けはひ、ねびにたれど、飽くまで用意あり、あてにらうたげなり。「すぐれてはなやかなる御おぼえこそなかりしかど、陸(むつ)まじうなつかしき方には思したりしものを」など思ひ出で聞こえ給ふにつけても、昔の事かき連ね思されて、うち泣き給ふ。

郭公(ほととぎす)、ありつる垣根のにや、同じ声にうち鳴く。「慕ひ来にけるよ」と思さるる程も、艶(えん)なりかし。「いかに知りてか」など、忍びやかにうち誦(ずん)じ給ふ。

「橘の香をなつかしみほととぎす花散る里をたづねてぞとふ

いにしへの忘れ難き慰めには、なほ参り侍りぬべかりけり。こよなうこそ、紛(まぎ)るる事も、数そふことも侍りけれ。おほかたの世に従ふものなれば、昔語(むかしがたり)もかきくづすべき人少なうなりゆくを、まして、つれづれも紛れなく思さるらむ」と聞こえ給ふに、いとさらなる世なれど、物をいとあはれに思し続けたる御気色の浅からぬも、人の御さまからにや、多くあはれぞ添ひにける。

「人目なく荒れたる宿は橘の花こそ軒のつまとなりけれ」

とばかり宣へる、「さはいへど人にはいとことなりけり」と思しくらべらる。

【現代語訳】

その目ざす所は、想像していた通り人影もなくひっそりしていらっしゃる有様で、たいそう哀れであった。まず麗景殿女御の御方で昔の思い出話などをなさっているうちに、夜も更けていった。二十日の月がさし出ると、高い木立の影が一帯にひとしお暗く見え、軒に近い橘の香りが懐かしく匂ってきて、女御のご様子は、お年を召しているものの、どこまでも心遣いが行き届いており、優美で可愛らしい。「故院がおいであそばした頃は、格別の御寵愛こそなかったが、仲睦まじく愛しいお方として思し召しあそばしていたものを」などと思い出しなさるにつけても、源氏の君は、院ご在世の頃のことが次々に思い出されて、ついお泣きになる。

ほととぎすが、さきほどの垣根であろうか、同じ声で鳴く。「自分のあとを慕ってついて来たのか」とお思いになるのも優美なことである。「どうして知ったか」などと、静かにお口ずさみなさる。

「昔を思い出させる橘の香をなつかしみ、ほととぎすが、この橘の花散る里をたずねてきて鳴いています。

過ぎ去った月日を忘れられない嘆きの慰めには、やはりこちらに参上いたすべきでした。こうしてお話しておりますと、悲しさの紛れることも、また新たに悲しみが加わることもございます。人は世の流れに従うものですから、昔語もできる人が少なくなっていくのに、ましてこちらでは所在なさの紛らしようもなくお思いでしょう」と申し上げると、今さらせんないこの時世ではあるが、しみじみと感じ入っていらっしゃるご様子の浅からぬのも、女御のお人柄ゆえであろうか、ひとしお源氏の心にしみるのであった。

訪れる人もなく荒れ果てたこの家は、橘の花だけが軒端に咲いて、あなたをお誘いするよすがとなったのです。

とだけおっしゃる女御のご様子を「やはり世間の並大抵の女性と違い格別だ」と、源氏の君は心の中でお比べになる。

↑ ページの先頭へ

■妹君と語る

西面(にしおもて)には、わざとなく忍びやかにうちふるまひ給ひて、のぞき給へるも、めづらしきに添へて、世に目馴れぬ御さまなれば、つらさも忘れぬべし。何やかやと、例のなつかしく語らひ給ふも、思さぬことにあらざるべし。仮にも見給ふ限りは、おしなべての際(きは)にはあらず、さまざまにつけて、言ふかひなしと思さるるはなければにや、憎げなく、我も人も情をかはしつつ、過ぐし給ふなりけり。それをあいなしと思ふ人は、とにかくに変るも、「ことわりの世の性(さが)」と思ひなし給ふ。ありつる垣根も、さやうにて有様変りにたるあたりなりけり。

【現代語訳】

西面には、わざとではないように、そっとお渡りになって、お部屋をお覗きになると、姫君(花散里)は、久しぶりであることに加えて、源氏の君がほかには見られない素晴らしい御姿なので、長いご無沙汰の恨みも忘れてしまったようだ。何やかやといつものように優しくお語らいになるのも、お口の先だけでおっしゃっているのではないだろう。仮にも源氏の君がお逢いされる方々は、みな並大抵の身分ではなく、さまざまな点で取るに足らないなどお思いになる方はないからだろうか、憎からず君も姫君も、お互いに気持ちを交わしつつお過ごしになっておられる。そうした関係をつまらないと思う人は何かと心変わりするが、それも当たり前の世の常とあきらめておられる。さっきの垣根の女も、そんなふうにして境遇が変わってしまった人なのであった。

【PR】

↑ ページの先頭へ

須磨(すま)

■源氏、須磨退去を決意

世の中いとわづらはしく、はしたなき事のみ増されば、せめて知らず顔にあり経ても、これより増さることもやと思(おぼ)しなりぬ。かの須磨は、昔こそ人の住み処(か)などもありけれ、今はいと里離れ心すごくて、海人(あま)の家だにまれになど聞き給へど、人しげくひたたけたらむ住まひは、いと本意(ほい)なかるべし、さりとて、都を遠ざからむも、古里(ふるさと)おぼつかなかるべきを、人わるくぞ思し乱るる。

よろづの事、来(き)し方(かた)行く末(すゑ)思ひ続け給ふに、悲しき事いとさまざまなり。憂きものと思ひ捨てつる世も、今はと住み離れなむことを思すには、いと捨てがたきこと多かる中にも、姫君の明け暮れにそへては思ひ嘆き給へるさまの心苦しうあはれなるを、行きめぐりてもまたあひ見むことを必ずと思さむにてだに、なほ一二日(ひとひふつか)のほど、よそよそに明かし暮らす折々だに、おぼつかなきものにおぼえ、女君も心細うのみ思ひ給へるを、「幾年(いくとせ)その程と限りある道にもあらず、逢ふを限りに隔たり行かむも、定めなき世に、やがて別るべき門出にもや」といみじうおぼえ給へば、「忍びてもろともにもや」と思し寄る折りあれど、「さる心細からむ海づらの波風よりほかに立ちまじる人もなからむに、かくらうたき御さまにて、引き具し給へらむもいとつきなく、わが心にもなかなか物思ひのつまなるべきを」など思し返すを、女君は、「いみじからむ道にも、おくれ聞こえずだにあらば」とおもむけて、恨めしげに思いたり。

かの花散里にも、おはし通ふことこそまれなれ、心細くあはれなる御有様を、この御陰に隠れてものし給へば、思し嘆きたるさまも、いとことわりなり。なほざりにても、ほのかに見奉り通ひ給ひし所々、人知れぬ心をくだき給ふ人ぞ多かりける。

【現代語訳】

源氏の君にとって、世の中にたいそう煩わしく居心地の悪いことばかり多くなっていくので、無理に平気を装って過ごしていても、今にもっと悪い事態になるかもしれないと考えるようになられた。あの須磨の地は、昔こそ人の住む家などもあったが、今ではたいそう人里を離れた感じで、漁師の家さえ殆どないとお聞きになるが、人の出入りが多い所に住むのもひどく不本意であるし、かといって都をあまり遠ざかるのも故郷が気がかりになろうと、見苦しいほどに思い乱れていらっしゃる。

あれこれと来し方行く末のことをお思い続けになると、悲しいことが様々にある。嫌なものと諦めきった都の生活も、いよいよ離れてしまおうとお思いになると、ひどく捨て去り難いことが多い。その中でも、姫君(紫の上)が明け暮れに思い嘆いているさまが気の毒で心苦しく、いったんは別れても必ず再び逢えるのだとお思いになっても、一、二日の間、別々に日を送る折でさえ気がかりでたまらず、姫君もひたすら心細くお思いになるのに、「このたびは何年と期限が定まってもおらず、いつかまた逢えるのを頼みに離れて行くが、無常の世であるからそのまま今生の別れとなる門出になるのではないか」と、たいそう悲しくお思いになるので、「いっそ、こっそり一緒に連れて行こうか」とお考えにもなるが、そのような寂しい海辺の土地で、波風のほかに訪れる人もないような所に、こんないたいけな姫君をお連れしてはたいそう似つかわしくなく、自分としてもかえって気苦労の種となるだろうなどと思い直されるが、姫君は「どんな辛い旅でもご一緒できさえすれば」とおせがみになり、恨めしくお思いになっていらっしゃる。

あの花散里の御方も、お通いになることこそ稀であるが、心細く頼りない御生活を、源氏の君のご庇護の下でお過ごしになっているので、今度のことをたいそう嘆いていらっしゃるのも、全く無理のないことである。ほんのかりそめの契りをお結びになった方々の中にも、人知れず心を痛めていらっしゃる人が多いのだった。

↑ ページの先頭へ

■左大臣邸で別れを惜しむ

「とある事もかかる事も、前(さき)の世の報いにこそ侍るなれば、言ひもて行けば、ただ自らの怠りになむ侍る。さしてかく官爵(くわんさく)を取られず、浅はかなる事にかかづらひてだに、公(おほやけ)のかしこまりなる人の、うつしざまにて世の中にあり経(ふ)るは、咎(とが)重きわざに、外国(ひとのくに)にもし侍るなるを、遠く放ちつかはすべき定めなども侍るなるは、さま異なる罪に当るべきにこそ侍るなれ。濁りなき心に任せて、つれなく過ぐし侍らむも、いと憚り多く、これより大きなる恥ぢに臨まぬ先に世をのがれなむと思う給へ立ちぬる」など、こまやかに聞こえ給ふ。

昔の御物語、院の御事、思し宣はせし御心ばへなど聞こえ出で給ひて、御直衣(なほし)の袖も、え引き放ち給はぬに、君も、え心強くもてなし給はず。若君の何心なく紛れ歩きて、これかれに馴れ聞こえ給ふを、いみじと思いたり。

「過ぎ侍りにし人を、世に思う給へ忘るる世なくのみ、今に悲しび侍るを、この御事になむ、もし侍る世ならましかば、いかやうに思ひ嘆き侍らまし。よくぞ短くて、かかる夢を見ずなりにけると、思ひ給へ慰め侍る。幼くものし給ふが、かく齢(よはひ)過ぎぬる中にとまり給ひて、なづさひ聞こえぬ月日や隔たり給はむと思ひ給ふるをなむ、よろづの事よりも、悲しう侍る。いにしへの人も、まことに犯しあるにてしも、かかる事に当たらざりけり。なほ、さるべきにて、他(ひと)の朝廷(みかど)にもかかる類(たぐひ)多う侍りけり。されど、言ひ出づるふしありてこそさる事も侍りけれ。とざまかうざまに思ひ給へ寄らむ方なくなむ」など、多くの御物語聞こえ給ふ。

三位の中将も参りあひ給ひて、大御酒(おほみき)など参り給ふに、夜更けぬれば、とまり給ひて、人々御前(おまへ)に侍(さぶら)はせ給ひて、物語などせさせ給ふ。人よりはこよなう忍び思す中納言の君、いヘばえに悲しう思へるさまを、人知れずあはれと思す。

【現代語訳】

源氏の君は、「どんな事もみな前世の報いだと申しますから、結局のところはただ我が身の誤りと申すよりほかございません。はっきりとは官位も剥奪されず、軽いお咎めを受けましただけでも、普通の生活を続けるのは異国でも罪が重いことと聞きますのに、承れば遠流に処するという御沙汰もある由なのは、並々ならぬ罪に当たるのでございましょう。潔白を信じるまま素知らぬ顔で過ごしていきますのもひどく差し障りが多く、今以上の恥を受ける前に世を逃れようと思い立ったのでございます」など、こまごまと申し上げられる。

左大臣は、昔のお話や亡くなった桐壷院の事、また院がお考えになって仰せられたご意向などを話され、御直衣の袖をようお放しにならないので、源氏の君も気強くふるまうことがおできにならない。若君(夕霧)が無邪気にあちこちはしゃぎまわって誰彼となく懐いていらっしゃるのを、源氏の君はたまらないお気持ちになられる。

左大臣は「亡くなりました人(娘の葵の上)を忘れる時はなく、いまだに悲しんでおりますが、このたびの御事を、もし生きておりましたらどんなにか心を痛めたことでしょう、よくぞ短命であってこんな夢のような出来事を見ずにすんだものだと、そう思って慰めております。しかし、幼くていらっしゃるお子(夕霧)が年寄の私どもの所におとどまりになり、あなた様にお懐き申せない月日が過ぎていくのかと存じますと、それが何よりも悲しゅうございます。昔の人は、実際に罪を犯してもこのような処罰を受けるとは限りませんでした。やはり前世の因縁で、異国の朝廷にもこうした冤罪の例は多いのです。しかしそれも罪に問う何かわけがあったからこその仕置ですのに、今度のことはどう考えても納得がいきません」など、いろいろとお話をなさる。

三位の中将もちょうど参られて、お酒などを召し上がるうちに、夜も更けたので、源氏の君は寝間にお入りになり、女房たちをおそばにお召しになってお話などおさせになる。他の人とは違って密かに目をかけていらっしゃる中納言の君(葵の上の女房)は、自分の気持ちを言おうとしても言えずに打ち沈んでいる様子なのを、人知れず哀れとお思いになる。

↑ ページの先頭へ

■須磨での侘住まい

おはすべき所は、行平(ゆきひら)の中納言の、藻塩(もしほ)たれつつわびける家居近きわたりなりけり。海づらはやや入りて、あはれにすごげなる山中(やまなか)なり。垣のさまよりはじめてめづらかに見給ふ。茅屋(かやや)ども、葦(あし)ふける廊(らう)めく屋(や)など、をかしうしつらひなしたり。所につけたる御住まひ、やう変りて、「かかる折りならずは、をかしうもありなまし」と、昔の御心のすさび思し出づ。

近き所どころの御庄(みさう)の司(つかさ)召して、さるべき事どもなど、良清(よしきよ)の朝臣(あそん)、親しき家司(けいし)にて、仰せ行ふもあはれなり。時の間に、いと見所ありてしなさせ給ふ。水深う遣(や)りなし、植ゑ木どもなどして、今はと静まり給ふ心地、現(うつつ)ならず。国守(くにのかみ)も親しき殿人(とのびと)なれば、忍びて心寄せ仕うまつる。かかる旅所(たびどころ)ともなう、人騒がしけれども、はかばかしう物をも宣ひあはすべき人しなければ、知らぬ国の心地して、いと埋(むも)れいたく、いかで年月を過ぐさましと思しやらる。

やうやう事しづまりゆくに、長雨の頃になりて、京の事も思しやらるるに、恋しき人多く、女君の思したりしさま、東宮の御事、若君の何心もなく紛れ給ひしなどをはじめ、ここかしこ思ひやり聞こえ給ふ。

【現代語訳】

源氏の君がお住まいになる予定の所は、行平の中納言が「藻塩たれつつ」侘び住まいをしたという家の近くだった。海辺からはやや奥に入り、しみじみと物寂しげな山中である。垣根の様子からして物珍しくご覧になる。茅づくりの小屋や葦葺きの廊に似た建物など、面白い造りである。この土地に応じたお住まいは一風変わっていて、「このような折でなければ、風情もあろうに」と、昔の心まかせの忍び歩きを思い出される。

近くのあちこちの荘園の管理人どもをお召しになって、良清朝臣が源氏の君の近しい家司となり、それぞれの事を指図して立ち働くのも感に堪えぬ思いである。短い間にたいそう見映えするように改造させなさる。庭には遣水を深く引き入れ、木々を植えたりなどして、ひとまず落ち着いてご覧になるお気持ちは夢のようである。ここの国司も昵懇な家来であったから、ひそかに好意を込めたお世話をする。旅住まいにもかかわらず人が多くて騒がしいが、しっかりとした相談相手になれるような人はいないので、見知らぬ国に来た気持ちがしてご気分も沈みがちで、これから先どうやって年月を過ごそうかと思いやられる。

しだいにお身の回りが落ち着いてくるうちに長雨の季節になって、京のことにも思いを馳せずにはいらっしゃれないのだが、恋しい人が多く、姫君(紫の上)の沈んでいらした様子や、東宮の御事、若君(夕霧)が無邪気に遊びまわっておられたお姿などをはじめ、あちこちの方々のことをお考えになる。

(注)行平の中納言・・・在原行平。業平の兄。勅勘を蒙って須磨に謫居したという。

↑ ページの先頭へ

■須磨の秋

須磨には、いとど心づくしの秋風に、海はすこし遠けれど、行平(ゆきひら)の中納言の、「関吹き越ゆる」と言ひけむ浦波、夜々(よるよる)はげにいと近く聞こえて、またなくあはれなるものは、かかる所の秋なりけり。御前にいと人少なにて、うち休みわたれるに、ひとり目をさまして、枕をそばだてて四方(よも)の嵐を聞き給ふに、波ただここもとに立ち来る心地して、涙落つともおぼえぬに、枕浮くばかりになりにけり。琴(きん)をすこし掻き鳴らし給へるが、我ながらいとすごう聞こゆれば、弾きさし給ひて、

恋ひわびてなく音(ね)にまがふ浦波は思ふかたより風や吹くらむ

とうたひ給へるに、人々おどろきて、めでたうおぼゆるに、忍ばれで、あいなう起きゐつつ、鼻を忍びやかにかみわたす。「げにいかに思ふらむ、わが身ひとつにより、親(おや)兄弟(はらから)、片時たち離れがたく、程につけつつ思ふらむ家を別れて、かくまどひあへる」と思すに、いみじくて、「いとかく思ひ沈むさまを、心細しと思ふらむ」と思せば、昼は何くれと戯(たはぶ)れ言(ごと)うち宣ひ紛らはし、つれづれなるままに、いろいろの紙を継ぎつつ、手習ひをしたまひ、めづらしきさまなる唐(から)の綾(あや)などに、さまざまの絵どもを書きすさび給へる、屏風の面(おもて)どもなど、いとめでたく見所あり。人々の語り聞こえし海山(うみやま)のありさまを、はるかに思しやりしを、御目に近くては、げに及ばぬ磯のたたずまひ、二(に)なく書き集め給へり。「この頃の上手にすめる千枝(ちえだ)、常則(つねのり)などを召して、作り絵仕うまつらせばや」と、心もとながりあへり。

なつかしうめでたき御さまに、世のもの思ひ忘れて、近う馴れ仕うまつるをうれしきことにて、四五人ばかりぞつとさぶらひける。

【現代語訳】

須磨では、ひとしお物思いをさせる秋風が吹き、海はやや遠いが、あの行平の中納言が「関吹き越ゆる」と詠んだ浦波が、夜になると歌の通りにたいそう近くに聞こえて格別に心にしみるのは、こういう所の秋なのだとつくづく思い知る。御前に侍う人はごく少なく皆寝静まっているのに、一人目を覚まして枕から頭をもたげて四方を吹きめぐる激しい風の音を耳にしていらっしゃると、波がすぐそこに打ち寄せてくるような気がして、涙が落ちるとの自覚もないままに枕が浮くほどにまでに泣き濡らしてしまわれた。琴を少し掻き鳴らされるが、我ながら心細い音色に聞こえるので途中でおやめになり、

恋しさに苦しんで泣く声と聞き違える浦波の音は、私を思う人たちがいる都の方角から吹いているから、そう聞こえるのだろうか。

とお歌いになっていると、一同が目を覚まして、素晴らしいと感じつつも悲しみをこらえきれなくなり、起き出しては皆そっと鼻をかんでいる。源氏の君は「本当に、この者たちはどう思っているのだろう。私の身一つのために親兄弟などから離れ、片時も離れがたいと大事に思っているだろう家を離れ、こうして一緒に悲しい思いをしてくれているとは」とお思いになると、たまらなく不憫に思われて、「私がこんなに沈んでいては、この者たちは心細く思うだろう」と気づかれ、昼は何かと戯れ言をおっしゃって気を紛らし、退屈しのぎに色とりどりの紙を継ぎ合わせて手習いをなさる。珍しい文様の唐の綾などにさまざまの絵をお描きになり、それを張った屏風の面などはたいそう見事なものである。以前は人々が語る海や山の有様を遠くご想像なさっていたが、今その景色を目の前になさって、思いも及ばなかった海岸の景色をまたとなくたくさんお描きになる。「このごろの名人と評判の千枝や常則などお召しして、君の絵に彩色をさせたいものだ」と、供人は残念がっている。

源氏の君のやさしくご立派なお姿に、積もる物思いを忘れて、お側近くにお仕えするのが嬉しくて、四、五人ほどがいつもお側を離れずお仕え申しているのだった。

↑ ページの先頭へ

■明石入道の思い

(一)

明石の浦は、ただ這ひ渡るほどなれば、良清(よしきよ)の朝臣(あそん)、かの入道の女(むすめ)を思ひ出でて文などやりけれど、返り事もせず。父の入道ぞ、「聞こゆべきことなむ。あからさまに対面もがな」と言ひけれど、「承(う)け引かざらむものゆゑ、行きかかりて空しく帰らむ後手(うしろで)もをこなるべし」と屈(くん)じいたうて行かず。

世に知らず心高く思へるに、国の内は、守(かみ)のゆかりのみこそは、かしこき事にすめれど、ひがめる心はさらにさも思はで年月を経(へ)けるに、「この君かくておはす」と聞きて、母君に語らふやう、「桐壺の更衣の御腹の源氏の光る君こそ、朝廷(おほやけ)の御かしこまりにて、須磨の浦にものし給ふなれ。吾子(あこ)の御宿世(みすくせ)にて、おぼえぬ事のあるなり。いかでかかるついでに、この君に奉らむ」といふ。母、「あなかたはや、京の人の語るを聞けば、やむごとなき御妻(みめ)ども、いと多く持ち給ひて、そのあまり、忍び忍び帝の御妻をさへ過ち給ひて、かくも騒がれ給ふなる人は、まさにかくあやしき山がつを、心とどめ給ひてむや」と言ふ。腹立ちて、「え知り給はじ。思ふ心ことなり。さる心をし給へ。ついでして、ここにもおはしまさせむ」と、心をやりて言ふも、かたくなしく見ゆ。まばゆきまでしつらひ、かしづきけり。

母君、「などか、めでたくとも、ものの初めに、罪に当たりて流されておはしたらむ人をしも、思ひかけむ。さても、心をとどめ給ふべくはこそあらめ、戯(たはぶ)れにてもあるまじきことなり」と言ふを、いといたくつぶやく。「罪に当たることは、唐土(もろこし)にもわが朝廷(みかど)にも、かく世にすぐれ、何事も人に異(こと)になりぬる人の必ずあることなり。いかにものし給ふ君ぞ。故母御息所(こははみやすどころ)は、おのかをぢにものし給ひし、抜察(あぜち)大納言のみむすめなり。いと警策(かうざく)なる名をとりて、宮仕へに出だし給へりしに、国王すぐれて時めかし給ふこと並びなかりけるほどに、人のそねみ重くて、亡(う)せ給ひにしかど、この君のとまり給へる、いとめでたしかし。女は心高くつかふべきものなり。おのれ、かかる田舎人なりとて、思し捨てじ」など言ひゐたり。

【現代語訳】

明石の浦は、ただ這って行けるくらいに近くにあるので、良清の朝臣が、あの入道の娘を思い出して手紙などを送ったが返事もない。ところが、父の入道が「お話し申し上げたいことがあります。ほんのちょっとでもお会いしたい」と言ってきて、良清は「どうせ入道は娘のことを承知するはずがないので、わざわざ訪ねて行っても、空しく帰ってくる後ろ姿もみっともなかろう」と、落胆して行かない。

入道は、またとないほど気位が高く、国の内では国守の縁者だけを尊いものとして敬っているようだが、偏屈な性格から少しも良清を相手にせず年月を過ごしてきたのだが、源氏の君がこうして須磨にいらっしゃると聞いて、娘の母君に語るには「桐壷更衣のお生みになった源氏の光君が、朝廷から謹慎を被られて須磨の浦においでになっているということだ。これは娘に宿縁があって、この思いがけない事件が起こったのだ。何とかしてこの機会にわが娘を源氏の君にさし上げよう」と言う。母君は「何と馬鹿なことを。京の人の話を聞けば、やんごとない奥方たちを大勢お持ちで、なおその上にこっそり帝のお妃とまでも過ちをなさって、そのように騒がれていらっしゃるお方がどうしてこんな賤しい田舎者を心にとどめられましょうか」と言う。入道は腹を立てて、「私の言うことが分るまい。自分には少し考えがある。その心づもりでいなさい。機を見て源氏の君をここにもお招きしよう」と、気持ちをたかぶらせて頑固者らしく言う。まぶしいほどに家の内を飾り立てて、いよいよ娘を大事にしている。

母君は「いくらご立派な方とはいえ、最初から罪に触れて流されて来られた人に望みをかけることがありましょうか。それも源氏の君が心におとどめになるならともかくも、冗談としてもありえないことです」と言うと、入道はたいそうぶつぶつ言う。「罪に触れることは、唐土にもわが国の朝廷でも、あのように世にすぐれて何事も人に抜きんでているような人には必ずあることだ。いったい源氏の君をどういうお方だと思うのか。亡くなられた母御息所は、私の叔父でいらした按察使大納言の娘である。抜群の評判によって宮仕えにお出しになったところ、国王(桐壺帝)の寵愛が格別で肩を並べる人もなかったので、人の妬みがひどくてお亡くなりになったが、この君がこの世に残っておられるのはたいそう素晴らしいことだ。女は気位を高く持たねばならぬのだ。私がこんな田舎者だからといって、源氏の君は娘をお見捨てにはなるまい」などと言う。

(二)

このむすめすぐれたる容貌(かたち)ならねど、なつかしうあてはかに、心ばせあるさまなどぞ、げにやむごとなき人に劣るまじかりける。身のありさまを、口惜しきものに思ひ知りて、「高き人は我を何の数にも思さじ、ほどにつけたる世をばさらに見じ、命長くて、思ふ人々におくれなば、尼にもなりなむ、海の底にも入りなむ」などぞ思ひける。父君、ところせく思ひかしづきて、年に二たび住吉に詣(まう)でさせけり。神の御しるしをぞ、人知れず頼み思ひける。

【現代語訳】

この娘はそれほどすぐれた器量ではないが、優しくて上品であり、知恵のあるところなどは高貴なご婦人にも劣らないほどだった。わが身の境遇をわきまえていて、「高貴な方は自分を物の数ともお思いにならないだろう、かといって身分相応の相手とは結婚したくない、生き長らえて自分を愛してくれる両親に先立たれてしまったら、尼にでもなろう、海の底に沈みもしよう」などと思っていた。父君は何から何までこの娘を大切にして可愛がり、年にニ度は住吉に詣でさせていた。人知れず神のご利益を頼みに思っていたのだ。

↑ ページの先頭へ

■暴風雨に襲われる

弥生(やよひ)の朔日(ついたち)に出で来たる巳(み)の日、「今日(けふ)なむ、かく思すことある人は、禊(みそぎ)し給ふべき」と、なまさかしき人の聞こゆれば、海づらもゆかしうて出で給ふ。いとおろそかに、軟障(ぜじやう)ばかりを引きめぐらして、この国に通ひける陰陽師(おんみやうじ)召して、祓(はら)へせさせ給ふ。舟にことごとしき人形(ひとがた)のせて流すを見給ふに、よそへられて、

知らざりし大海(おほうみ)の原に流れ来てひとかたにやはものは悲しき

とて、居給へる御さま、さる晴れに出でて、言ふよしなく見え給ふ。海の面(おもて)うらうらと凪(な)ぎわたりて、行くへも知らぬに、来(こ)し方(かた)行く先思しつづけられて、

八百(やほ)よろづ神もあはれと思ふらむ犯せる罪のそれとなければ

と宣ふに、にはかに風吹き出でて、空もかきくれぬ。御祓へもしはてず、立ち騒ぎたり。肘笠(ひぢかさ)雨とか降りきて、いとあわただしければ、みな帰り給はむとするに、笠も取りあへず。さる心もなきに、よろづ吹き散らし、またなき風なり。波いといかめしう立ちて、人々の足をそらなり。海の面(おもて)は、衾(ふすま)を張りたらむやうに光り満ちて、雷(かみ)鳴りひらめく。落ちかかる心地して、からうじてたどり来て、「かかる目は、見ずもあるかな。風などは吹くも、気色(けしき)づきてこそあれ。あさましうめづらかなり」と惑ふに、なほやまず鳴りみちて、雨の脚(あし)、あたる所通りぬべく、はらめき落つ。「かくて世は尽きぬるにや」と、心細く思ひ惑ふに、君はのどやかに経うち誦(ず)じておはす。暮れぬれば、雷すこし鳴りやみて、風ぞ夜も吹く。

「多く立てつる願(ぐわん)の力なるべし。いましばしかくあらば、波に引かれて入りぬべかりけり。高潮といふものになむ、とりあへず人損(そこな)はるるとは聞けど、いとかかることは、まだ知らず」と言ひあへり。

【現代語訳】

三月最初の巳の日が来ると、「今日こそ、ご心配事がおありの方は禊をなさるべきです」と、知ったかぶりをした人が申し上げるので、源氏の君は、海辺の景色を見物かたがたご出発なさる。たいそう略式に幕だけを浜に張りめぐらして、この国に通っている陰陽師を召して祓をおさせになる。舟に仰々しい人形を乗せて流すのをご覧になると、源氏の君はわが身になぞらえられて、

見も知らぬ大海原に人形のように流れてきて、ひとかたならぬ悲しい思いをすることになろうとは。

と、お歌いになっていらっしゃるご様子は、広く晴れ晴れとした場所なので、言いようもなく美しくお見えになる。海上はうららかに一面に凪いで果てしもなく見渡せる中、源氏の君は、来し方行く末のことが次々にお心に浮かんできて、

八百よろづの神々も私のことをあわれと思ってくださるだろう。これといって罪を犯していないのだから。

とおっしゃると、にわかに風が吹いてきて、空も真っ暗になった。お祓いも最後まで終えられず立ち騒いでいる。肘笠雨とかいうものが降ってきて、たいそう激しくたたきつけるので、皆お帰りになろうとするが、笠を取り出す余裕もない。そんな気配もなかったのに、辺り一面に吹き散らし、またとないひどい風である。波が荒々しく立って、人々の足を宙に投げ出させるほどだ。海は白布を敷いたように一面光って、雷鳴がとどろき、稲妻が閃く。今にも落ちそうに思いながら辛うじて邸にたどり着いて、供人が「こんな目には遭ったことがない。風が吹くとしても前触れがあってから吹くものなのに、何と呆れた天気だ」とうろたえている。まだそこらじゅうで雷が鳴り、雨脚が当たるところを突き通す勢いでばらばらと降り落ちる。このまま世は終わるのではないかと心細く困惑しているが、源氏の君は落ち着いて経を唱えていらっしゃる。日が暮れると、雷は少し鳴りやんだが、風は夜も吹く。

「いろいろ立てた願の力であろう。もうしばらくあのままだったら、波にのまれて海に沈むところだった。高潮というものに、あっという間に人が命を奪われると聞くが、全くこんなひどいことは見たこともない」と言い合った。

(注)肘笠雨・・・にわか雨。笠を取る暇もないので肘を笠にして避けるという意味であるという。

(注)現代語訳は、現代文としての不自然さをなくすため、必ずしも直訳ではない箇所があります。

|

古典に親しむ

万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |

バナースペース

【PR】

「賢木」のあらすじ

(朱雀帝26~28歳)

(藤壺28~30歳)

(六条御息所30~32歳)

(紫の上15~17歳)

世間では、葵の上のあとに源氏の北の方になるのは六条御息所だろうと噂するものの、源氏との結婚をあきらめた六条御息所は、斎宮に選ばれた娘とともに伊勢下向を決意した。源氏は、あの生霊事件以来、気まずく思っていたが、そのことを聞いてさすがに名残り惜しく感じ、晩秋のある日、嵯峨の野宮(ののみや)に御息所を訪ね、別れを惜しんだ。

11月、源氏の父である桐壺院が重態となり、まだ若い朱雀帝に、東宮と源氏のことをくれぐれも重んずるようにと遺言し、年も押し迫って崩御された。これによって藤壺は三条宮に下がり、政権は朱雀帝の外祖父である右大臣方に移った。年が明けて、右大臣方の圧迫は露骨になり、源氏には官位の昇進もなく、源氏の義父にあたる左大臣は辞職し、源氏は詩を作って憂さを紛らす日々を送るようになる。

朧月夜(弘徽殿大后の妹)が尚侍(ないしのかみ:女官の最高位)になり、弘徽殿に住んだ。帝に寵愛されるが、今も源氏との危険な仲は続いている。五壇の御修法(みずほう)が行われた夜、源氏は朧月夜のもとに忍び入った。

藤壺は、東宮の後見役である源氏を信頼しながらも、その後も続く激しい求愛に心を悩ます。そして、故桐壺院の一周忌に、藤壺は法華八講(ほっけはっこう)を営み、その後にわかに出家した。源氏は、自分を避けての出家だと思い込み、悲しさにうち沈む。

翌年の夏、朧月夜は病気で里に下がった。ある雷雨の明け方、源氏が朧月夜のもとに忍び込んでいるところを、彼女の父である右大臣に発見され、これを聞いた姉の太后は、憤怒し、これを口実として源氏を一気に陥れようと決心した。

※巻名の「賢木」は、源氏との関係を清算し伊勢下向を決意した六条御息所と源氏が交わした歌が由来となっている。六条御息所「神垣はしるしの杉もなきものをいかにまがへて折れる榊ぞ」。源氏「をとめ子があたりと思へば榊葉の香をなつかしみとめてこそ折れ」

「花散里」のあらすじ

(花散里 年齢不明)

いやなことばかり続き、失意の底にあった源氏だったが、五月のある日のこと、源氏はふと思い出したように故桐壺院の女御の一人だった麗景殿(れいけいでん)女御の邸宅を訪れた。この女御は、桐壺院が亡くなって後は、妹の三の君と一緒に、源氏の庇護をたよりにひっそりと暮していた。

二人は懐かしい話をして、桐壺院のことなどを語り合い、和歌を詠み交わす。そして、かつて宮中などで逢瀬を重ねたことのある三の君(花散里)もさりげなく訪ね、心を通わせ合う。女君は久しぶりの対面であるうえ、源氏のたぐいない美しさに、長い途絶えの恨みも忘れ、やさしく話をする。この人は、温和な人であった。

※巻名の「花散里」は、麗景殿の女御に贈った源氏の歌「橘の香をなつかしみほととぎす花散る里をたづねてぞとふ」が由来となっている。

「須磨」のあらすじ

(藤壺31~32歳)

(紫の上18~19歳)

源氏は、みずから京を離れ、須磨に退居する決意をした。右大臣方の圧迫は次第に強まり、また、朧月夜との密会が発覚した以上、何らかの処分を覚悟しなければならない身だった。出発に先立ち、父桐壺帝の御陵に詣で、紫の上や花散里、入道宮(藤壺)にも別れを告げ、3月下旬、わずかのお供を連れて須磨に下った。心残りは多く、何より紫の上との別れが悲しかった。

須磨の住居は、昔、在原行平(ありわらのゆきひら)中納言が蟄居したという閑居近くである。都を離れての侘び住まいに、右大臣方を憚って須磨を訪れる人はなく、源氏にとっては、都の人々と便りを交わすことだけが慰みであった。やがて秋となり、ひとしお寂しさを増した8月の十五夜、源氏はお供の者と月を眺め、道真の詩句を誦じて懐旧の情にふけった。

一方、明石の入道(もと播磨守で、桐壺更衣の従兄弟)は、源氏の須磨下向の噂を聞き、最愛の娘(明石の上)を源氏に奉りたいと思った。妻の懸念をよそに、念願の実現に踏み出す。入道の娘は、特に美人というわけではないものの、優しくて品があり、都の姫君たちにもひけをとらない女性だった。

翌年2月、今は宰相となった頭中将が、はるばると訪ねてきた。二人は泣きつ笑いつ日ごろのことを語り合い、詩を作って、旧交を温めつつ夜を明かした。

3月の上巳(じょうし)の日(桃の節句)、源氏は海岸に出て開運のための禊(みそぎ)をしていた。すると、のどかな日和であったのが、急に空がかき曇って暴風雨となり雷鳴が轟き、人々はあまりのことに生きた心地もせずうろたえた。その夜、源氏は異形のものを夢に見た。

※巻名の「須磨」は、源氏の歌「海人が積むなげきの中に塩たれていつまで須磨の浦に眺めむ」が由来となっている。須磨は現在の兵庫県神戸市須磨区の西部。風光明媚な海岸風景で有名だが、当時は、中納言の在原行平(ありわらのゆきひら)が流された流刑地であり、人家も稀な寒村だった。

語 句

牛車の一種で、竹や檜の薄板を網代に組んで屋形の周りに張り、窓を設けたもの。

五十日(いか)の祝い

子どもの誕生後50日の祝い。子どもの口に餅を含ませる。

忌み月

旧暦正月・5月・9月。結婚や出産などを忌む月とされる。

羅(うすもの)

薄い織物。また、それで作った夏用の衣類。

右大臣

朝廷の最高機関で、太政官の職の一つ。定員は1名で、太政大臣・左大臣に次ぐ位。職務は左大臣と同じ。

絵合わせ

「物合わせ」の一種で、左右に分かれ、双方から絵を出し合い、その優劣を争う遊び。

延喜式(えんぎしき)

律令の施行細則をまとめた法典。延喜5年(905年)、藤原時平ほか11名の委員によって編纂が開始された。

女楽(おんながく)

女だけで、または女が中心になって行う雅楽の演奏。内教坊(ないきょうぼう)の妓女(ぎじょ)たちによって行われた雅楽。

方違え(かたたがえ)

陰陽道の習いで、禁忌となる方角に進むのを避けるために、一時的に居所を移すこと。

上達部(かんだちめ)

三位以上の、官、参議の人たち。公卿。

北の方

寝殿造りの「北の館」に居を構えた公卿の妻。公卿など身分の高い人の正妻の敬称。

雲井

宮中の称。

蔵人(くらうど)

蔵人所の役人。天皇のそばに仕える「令外の官」の一つ。天皇の衣服・食事などの日常生活に奉仕し、伝奏・除目・節会の儀式など宮中の諸事をつかさどった。

家司(けいし)

令制で、親王家、内親王家および一位以下三位以上の公卿の家に置かれた職員の総称。家政を司った。

更衣(こうい)

もとは天皇の着替えの役目をもつ女官の職名だったが、後に天皇の妻の呼称となる。大納言およびそれ以下の家柄の出身の女で、女御に次ぐ地位。ふつう四、五位だったが、後に女御に進む者も出た。

小袿(こうちぎ)

女房装束の略装で一番上に着る。高貴な婦人の平常服でもある。

御禊(ごけい)

京都の賀茂川で行われる斎院・斎宮のみそぎの儀式。

腰結い役

袴着・裳着の儀式において、本人の腰の紐を結ぶ役を務める人のこと。高い身分の人が選ばれる重要な役。

権中納言(ごんちゅうなごん)

太政官の次官である中納言の権官。権官は正官に対する定員外の官のこと。任官できない貴族対策として設けられた。

斎宮(さいぐう)

伊勢神官の最高巫女。未婚の皇女・女王がなった。「いつきのみや」とも呼ばれる。

催馬楽(さいばら)

雅楽歌謡(うたいもの)の一つ。各地の民謡に取材し、管楽器、弦楽器および笏拍子(しやくびようし)の伴奏でうたわれる。

左大臣

太政官の長官。太政大臣の次、右大臣の上。太政大臣は職掌がないため、左大臣が政務を総理した。

蔀(しとみ)

寝殿造などに用いられた建具の一つで、日光や風雨を防ぐための板戸。

除目(じもく)

定期の人事異動。大臣以外の官職の任命式。地方官を任命する春の「県召(あがため)しの除目」と、中央官庁の役人を任命する秋の「司召(つかさめ)しの除目」とがあり、ほかに「臨時の除目」があった。

随身(ずいじん)

貴族が外出するときの護衛。従者。

受領(ずりょう)

遥任(ようにん:名目上の任命で、実務を執らなくてよい)と区別して、実際に任国におもむく、諸国の長官。

大嘗祭(だいじょうさい)

天皇の即位後最初に行われる、一代一度の新嘗祭。

大納言

太政官の次官。大臣を補佐し、その不在時には職務を代行する。

大弐(だいに)

大宰府の次官。小弐の上に位置する。

大夫(だいぶ)

律令制で、中宮職・大膳職・左右京職・修理職・東宮坊の長官。一等官。

太政大臣(だじょうだいじん)

太政官の最高位。大臣の職歴をもつ有徳者がつとめる名誉職で、職掌はない。適任者がいない場合は欠員とされた。

探韻(たんいん)

詩会で、列席者が韻にする字を出し、くじ引きで1字ずつをもらい受け、漢詩を作ること。

致仕(ちじ)

官職を辞すること。

中宮(ちゅうぐう)

皇后と同資格をもつ后。皇后が二人立てられたときの名残の異称で、2番目以降の者をさす場合が多かった。「中宮」の本来の意味は「皇后の住居」。転じて、そこに住む皇后その人を指して中宮と呼ぶようになった。

追儺(ついな)

宮中の年中行事の一つで、大晦日の夜、内裏で悪鬼を払い災いを除く儀式。

司召(つかさめし)

司召の除目の略。在京の諸官を任命する儀式。平安中期以降は秋に行われたことから、秋の除目ともいう。

東宮(とうぐう)

皇太子、その宮殿のこと。「春宮」とも。

殿上人(てんじょうびと)

清涼殿の殿上の間に昇ることを許された人。

内侍(ないし)

天皇に近侍して、常時天皇への奏上や、天皇からの宣下を仲介すること及び賢所を管理すること等を職掌とした内侍司の女官の総称。

尚侍(ないしのかみ)

後宮の役所である内侍司の長官。摂関家の娘などがなる。

内大臣

左右大臣を補佐し、その不在時には同等の政務を執る職。

生公達(なまきんだち)

年若く、身分も高くない貴族の子弟。

新嘗祭(にいなめさい)

稲の収穫を祝い、豊穣を祈る式典。天皇が新穀を神に献じる祭儀。

女御(にょうご)

中宮の次、更衣の上の位にあって、天皇に侍した高位の女官。実質は天皇の妻(妃)。皇族や大臣家以上の家から出た。

幣(ぬさ)

神に祈る時のささげ物。古くは木綿(ゆふ)・麻を用いたが、後には布・帛(はく)・紙などに変わった。

直衣(のうし)

正服・礼服でない直(ただ)の服の意で、平服をいう。

袴着(はかまぎ)

3~7歳の男女の子どもに初めて袴を着ける儀式。

法華八講(ほっけはっこう)

法華経八巻を8人の講師により、4日間にわたって読誦する法会。

御息所(みやすどころ)

天皇や東宮の妃の敬称。特に御簾をもうけた婦人にいう。

裳着(もぎ)

女性の成人式で、生まれてから初めて裳を身に着ける儀式。多くは配偶者が決まった場合に行う。

平安時代の成人儀礼

11歳~20歳まで(皇族は17歳まで)の間に行われ、元服する男子を「冠者」という。

理髪の儀

一人前の男子になった 証しとして、角髪(総髪)とよばれる髪型を改め、頭の上でまとめて鬢とする儀式。髪を結い直す役の人を「理髪」と称した。

加冠の儀

初めて冠をつける儀式。冠者に冠をかぶせる役の人を「加冠」または「烏帽子親」といい、冠者との強い繋がりが示される。天皇の元服では太政大臣が務めた。

裳着(女性)

12歳から15歳ころに行われるのが一般的。

髪上げの儀

それまで垂らしていた髪を結い上げる儀式。女子の髪型が変化するにつれ、裳着の後も垂れ髪になり、形骸化したた。

腰結の儀

初めて裳をつける儀式。裳を腰で結ぶ役を「腰結」といい、最も重要な役目。高貴で徳望のある人に依頼した。配偶者が決まったとき、または見込みのあるときに行うことが多く、これによって結婚の資格を獲得したことを意味した。