源氏物語

紅葉賀(もみぢのが)

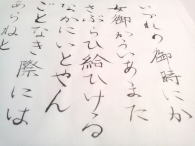

■御前で青海波を舞う

(一)

朱雀院(すざくゐん)の行幸(ぎやうかう)は神無月(かんなづき)の十日あまりなり。世の常ならず、面白かるべき度(たび)のことなりければ、御方々、物見給はぬことを口惜しがり給ふ。上も、藤壺の見給はざらむを、あかず思さるれば、試楽(しがく)を御前(おまへ)にてさせ給ふ。

源氏の中将は、青海波(せいがいは)をぞ舞ひ給ひける。片手には大殿(おほとの)の頭の中将、容貌(かたち)用意人には異なるを、立ち並びては、なほ花の傍(かたはら)の深山木(みやまぎ)なり。入(い)り方(がた)の日影さやかにさしたるに、楽(がく)の声まさり、物の面白き程に、同じ舞の足踏み面持(おももち)、世に見えぬさまなり。詠(えい)などし給へるは、これや仏の御迦陵頻伽(おほんかりようびんが)の声ならむと聞こゆ。面白くあはれなるに、帝(みかど)涙をのごひ給ひ、上達部(かんだちめ)皇子(みこ)たちも、みな泣き給ひぬ。詠はてて、袖うちなほし給へるに、待ちとりたる楽のにぎははしきに、顔の色あひまさりて、常よりも光ると見え給ふ。東宮(とうぐう)の女御(にようご)、かくめでたきにつけても、ただならず思(おぼ)して、「神など、空にめでつべき容貌(かたち)かな。うたてゆゆし」と宣ふを、若き女房などは、心憂し、と耳とどめけり。

【現代語訳】

朱雀院への行幸は、神無月の十日すぎである。このたびはいつもと異なり、興深い催し物があるとのことなので、後宮の御方々はご見物になれないことを残念がっていらっしゃる。帝も、藤壺が御覧にならないのを残念に思われて、試楽を宮中にておさせになる。

源氏の中将は「青海波」を舞われた。相方は左大臣家の頭中将であり、容姿も物腰も並々の方ではないが、源氏の君と立ち並んでは、花のかたわらの深山木のようである。夕日の輝きの中に音楽は美しく響き、興もたけなわの頃、同じ舞でも源氏の君の足拍子や面持ちはこの世のものとは思われない。朗詠なさるお声は、これこそ御仏の迦陵頻伽(かりようびんが)のお声だろうかと聞こえる。あまりの見事さに帝は涙をお拭いになり、公卿や皇子たちも皆お泣きになった。朗詠が終わって、源氏の君が袖をお直しになると、それを待って演奏をはじめた音楽のにぎやかさにお顔の色がいっそう映えて、いつもよりもさらに光るようにお見えになる。ただ東宮の女御は、かようにご立派なご様子につけても妬ましく思われて、「神などが空から魅入りそうなご様子だこと。何だか気味が悪い」とおっしゃるのを、若い女房たちは苦々しく感じて耳にとどめた。

(二)

藤壺は、「おほけなき心のなからましかば、ましてめでたく見えまし」と思すに、夢の心地なむし給ひける。宮は、やがて御宿直(おほんとのゐ)なりける。「今日の試楽(しがく)は、青海波(せいがいは)にことみな尽きぬな。いかが見給ひつる」と聞こえ給へば、あいなう、御答(おほんいら)へ聞こえにくくて、「ことに侍りつ」とばかり聞こえ給ふ。「片手もけしうはあらずこそ見えつれ。舞のさま手づかひなむ、家の子は異なる。この世に名を得たる舞の男(をのこ)どもも、げにいとかしこけれど、ここしうなまめいたる筋を、えなむ見せぬ。試みの日かく尽くしつれば、さうざうしくと思へど、見せ奉らむの心にて、用意せさせつる」など聞こえ給ふ。

つとめて中将の君、「いかに御覧じけむ。世に知らぬ乱り心地ながらこそ。

もの思ふに立ち舞ふべくもあらぬ身の袖うちふりし心知りきや

あなかしこ」とある御返り、目もあやなりし御さま容貌(かたち)に、見給ひ忍ばれずやありけむ、

「から人の袖ふることは遠けれど立ちゐにつけてあはれとは見き

おほかたには」とあるを、限りなうめづらしう、「かやうの方さへたどたどしからず、ひとの朝廷(みかど)まで思ほしやれる、御后(きさき)言葉の、かねても」とほほ笑まれて、持経(ぢきやう)のやうにひきひろげて見ゐ給へり。

【現代語訳】

藤壺宮は「畏れ多い心のわだかまりさえなかったら、この舞がどんなにかすばらしく見えたろう」と思われるにつけても、夢の心地でいらっしゃったが、その日はそのまま御宿直された。帝が「今日の試楽はすべて青海波一つに尽きた。いかが御覧になられたか」とお尋ねになると、藤壺宮はなかなか御答えできず、「格別でございました」とだけ言上なさる。帝は「相方も悪くはないと見えた。舞のさまや手さばきは、やはり良家の子弟は他と違っている。世間に評判の舞人たちも確かに上手ではあるが、技巧に走り、素直な新鮮味を見せることができぬ。試楽の日にこれほど上手を尽くしてしまったから、当日の紅葉の蔭の舞楽は物足りなく思えるかもしれないが、あなたにも御覧に入れたいと思って用意させたのだ」などと仰せになる。

明くる早朝、中将の君(源氏)から、「いかが御覧下さいましたか。言いようもなく乱れた気持ちのまま舞ったのですが、

物思いに乱れて立ち舞うべくもなかった私ですが、それでもあなたに御覧に入れるため袖をうち振りながら舞った心をお察しくださいましたか。

あなかしこ」とある。藤壺宮の御返事は、目にもあざやかだった源氏の君の御様子やお姿を御覧になっては、そ知らぬふりでいることもおできにならなかったのか、

青海波というはるかな唐楽の故事には疎いのですが、あなたの立ち居を、しみじみと拝見しました。

普通の人の目で見ましたら」とあるのを、源氏の君は無上に珍しくお感じになり、あの方はこのような舞楽の方面にさえ暗からず、異朝のことまで思いやられたお歌をお詠みになったというのは、今から御后の貫禄を備えていらっしゃることよと微笑まれて、その御文を有難い持経のように広げて見入っておられた。

↑ ページの先頭へ

■朱雀院の行幸当日

行幸(ぎやうがう)には、親王(みこ)たちなど、世に残る人なく仕うまつり給へり。東宮(とうぐう)もおはします。例の楽の船ども漕ぎめぐりて、唐士(もろこし)、高麗(こま)と尽くしたる舞ども、くさ多かり。楽の声、鼓の音、世をひびかす。一日(ひとひ)の源氏の御夕影(ゆふかげ)、ゆゆしう思されて、御誦経(みずきやう)など所どころにせさせ給ふを、聞く人もことわりとあはれがり聞こゆるに、東宮の女御は、「あながちなり」と憎み聞こえ給ふ。垣代(かいしろ)など、殿上人(てんじやうびと)、地下(ぢげ)も、心ことなりと世人(よひと)に思はれたる、有職(いうそく)のかぎりととのへさせ給へり。宰相二人、左衛門督(さゑもんのかみ)、右衛門督(うえもんのかみ)、左右(ひだりみぎ)の楽のこと行ふ。舞の師どもなど、世になべてならぬをとりつつ、おのおの籠り居てなむ習ひける。

木(こ)高き紅葉(もみぢ)の蔭に、四十人の垣代、いひ知らず吹き立てたる物の音どもにあひたる松風、まことの深山(みやま)おろしと聞こえて吹きまよひ、色々に散りかふ木の葉の中より、青海波(せいがいは)のかがやき出でたるさま、いと恐ろしきまで見ゆ。かざしの紅葉いたう散りすぎて、顔のにほひにけおされたる心地すれば、御前(おまへ)なる菊を折りて、左大将さしかへ給ふ。日暮れかかる程に、気色ばかりうちしぐれて、空の気色さへ見知り顔なるに、さるいみじき姿に、菊の色々うつろひ、えならぬをかざして、今日はまたなき手を尽くしたる、入綾(いりあや)の程、そぞろ寒く、この世の事とも覚えず。もの見知るまじき下人(しもびと)などの、木のもと岩がくれ、山の木の葉に埋(うづ)もれたるさへ、すこしものの心知るは涙落としけり。

【現代語訳】

行幸当日には、身分の高い親王方まで参加しない人はなく、皆ご奉仕に上がった。東宮もお出ましである。例によって池には楽人を乗せた船二艘が漕ぎめぐり、それぞれ唐楽、高麗楽を奏し舞うことに手を尽くし曲を尽くし、管弦の声や鼓の音が四方に響き渡る。帝は、先日の試楽で、夕日に映えた源氏の君の舞姿の美しさを恐ろしいほどに思われて、御誦経などを寺々でおさせになる親心を、聞く人も無理もないとしみじみ感心申し上げるが、ひとり東宮の御母である弘徽殿の女御は、「度が過ぎています」と悪口をおっしゃる。楽人などは、殿上人、地下を問わず格別な評判の達人だけをお揃えになっている。宰相二人と左衛門督、右衛門督が、左右の楽団を指図する。前々からすぐれた舞の師を迎えては、それぞれ自邸に籠もったまま練習してきたのだった。

木高い紅葉の蔭に立ち並んだ四十人の楽人たちが、いいようもなく見事に奏する音色に和した松風は、まことの深山おろしかと疑うばかりに吹きめぐり、色々に散り乱れる木の葉の間から源氏の君と頭中将の二人の青海波の舞い手が輝かしく姿を現した様は、恐ろしいまでに美しい。かざしの紅葉がほとんど散ってしまい、源氏の君の顔の輝きに圧倒された感じなので、左大将が、帝の御前に咲く菊を折ってさしかえなさる。日が暮れかかる頃、ほんの少し時雨れて、空までも感動しているかと思え、そのような見事なお姿に様々な色あいを見せる菊の花をかざして、今日はまた一段と妙技をお尽くしになる。最後の入り綾の時はぞくっと寒気を感じるほどで、この世の事とも思えない。物の風情を分かるはずもない下人などの、木の下や岩蔭、山の木の葉に埋もれている者でさえ、多少とも美を解する者は涙を流していた。

↑ ページの先頭へ

■若宮の誕生

この御事の、十二月(しはす)も過ぎにしが、心もとなきに、この月はさりとも、と宮人も待ち聞こえ、内裏(うち)にもさる御心まうけどもあり。つれなくて立ちぬ。「御物怪(おほんもののけ)にや」と世人(よひと)も聞こえ騒ぐを、宮いとわびしう、「この事により、身のいたづらになりぬべきこと」と思(おぼ)し嘆くに、御心地もいと苦しくてなやみ給ふ。中将の君は、いとど思ひ合はせて、御修法(みずほふ)など、さとはなくて所々にせさせ給ふ。世の中の定めなきにつけても、「かくはかなくてや止みなむ」と、取り集めて嘆き給ふに、二月(きさらぎ)十余日(じふよにち)の程に、男皇子(をとこみこ)生まれ給ひぬれば、なごりなく、内裏(うち)にも宮人もよろこび聞え給ふ。

「命長くも」と思ほすは心憂けれど、弘徽殿(こきでん)などの、うけはしげに宣ふと聞きしを、「空しく聞きなし給はましかば人笑はれにや」と思しつよりてなむ、やうやうすこしづつさはやい給ひける。

上(うへ)の、いつしかとゆかしげに思し召したること限りなし。かの人知れぬ御心に、いみじう心もとなくて、人間(ひとま)に参り給ひて、「上のおぼつかながり聞えさせ給ふを、まづ見奉りて奏し侍らむ」と聞こえ給へど、「むつかしげなる程なれば」とて、見せ奉り給はぬも、ことわりなり。

さるは、いとあさましう、めづらかなるまで写し取り給へるさま、違(たが)ふべくもあらず。宮の、御心の鬼にいと苦しく、「人の見奉るも、あやしかりつる程のあやまりを、まさに人の思ひ咎(とが)めじや、さらぬはかなき事をだに、疵(きず)を求むる世に、いかなる名のつひに漏り出づべきにか」と思しつづくるに、身のみぞいと心憂き。命婦(みやうぶ)の君に、たまさかに逢ひ給ひて、いみじき言(こと)どもを尽くし給へど、何のかひあるべきにもあらず。

【現代語訳】

ご出産は十二月を過ぎてもなかったので、お仕えする人々もこの正月こそはとお待ち申し上げ、宮中でもしかるべきご準備をされていたのに、何事もないままこの月は過ぎた。「御物の怪のしわざだろうか」と人々がお噂するのを、藤壺宮はたいそうお気に病み、「このことのために、身の破滅になるのだろうか」と思い嘆かれて、ご気分もたいそう苦しく、お具合も悪くなられる。中将の君(源氏)は、いよいよ思い当たることが強く、御修法などをそれとなくあちこちで行わせなさる。世の無常であるゆえ、「こうして宮は亡くなり、二人の関係は終わるのだろうか」と、あれこれ様々にお嘆きになっていたところ、二月十日すぎあたりに皇子がお生まれになったので、今までの不安もすっかり消えて、宮中の人々も藤壺宮にお仕えする人々もお喜びなさる。

運よく生き長らえたことを心憂くもお思いになるけれども、弘徽殿の女御などが今回の出産について呪うようなことをおっしゃったと聞いたのを、「もし自分が死んだとお聞きになったら、さぞ人の笑い草になっていただろう」と、かえって気を強くお持ちになり、病気も少しずつ快方に向かわれた。

帝が、いつ若宮を見られるかと心待ちにされることは限りもない。かの人知れぬ親御もたいそう気がかりで、人目のない時にお伺いになって、「主上(おかみ)が待ち遠しく思っておいであそばすので、まず私が若宮を拝見して奏上いたしましょう」と申し上げるが、藤壺宮が「まだ見苦しい様子の時ですから」といって、若宮をお見せにならないのも無理からぬことだった。

実は、たいそう呆れることだが、異常なほど源氏の君に生き写しでいらっしゃる若宮の顔立ちは、見紛うはずもない。藤壺宮は罪悪感にひどくお苦しみになって、「誰がこの若宮を拝するにつけても、あの時の過ちを気づかないはずはない。何でもない小さな過ちさえあげつらう世間であるのに、いったいどんな評判が漏れ出すのだろうか」と思い続けなさるにつけ、わが身ばかりがうらめしい。源氏の君は、命婦の君にたまにお逢いになって、言葉に尽くして手引をお頼みになるが、何の甲斐もない。

↑ ページの先頭へ

■源氏と藤壺の苦悩

四月(うづき)に内裏(うち)へ参り給ふ。程(ほど)よりは大きにおよすけ給ひて、やうやう起きかへりなどし給ふ。あさましきまで、紛れどころなき御顔つきを、思(おぼ)しよらぬことにしあれば、「また並びなきどちは、げに通ひ給へるにこそは」と思ほしけり。いみじう思ほしかしづくこと限りなし。源氏の君を限りなきものに思し召しながら、世の人の許し聞ゆまじかりしによりて、坊(ばう)にもえ据(す)ゑ奉らずなりにしを、あかず口惜しう、ただ人にてかたじけなき御ありさま容貌(かたち)にねびもておはするを御覧ずるままに、心苦しく思し召すを、かうやむごとなき御腹に、同じ光にてさし出で給へれば、疵(きず)なき玉と思ほしかしづくに、宮はいかなるにつけても、胸の隙(ひま)なく、やすからずものを思ほす。

例の、中将の君、こなたにて御遊びなどし給ふに、抱(いだ)き出(い)で奉らせ給ひて、「皇子(みこ)たちあまたあれど、そこをのみなむ、かかる程より明け暮れ見し。されば思ひわたさるるにやあらむ、いとよくこそおぼえたれ。いと小さき程は、皆かくのみあるわざにやあらむ」とて、いみじく美しと思ひ聞こえさせ給へり。中将の君、面(おもて)の色変はる心地して、恐ろしうも、かたじけなくも、うれしくも、あはれにも、方々(かたがた)移ろふ心地して、涙落ちぬべし。物語などして、うち笑(ゑ)み給へるが、いとゆゆしう美しきに、わが身ながらこれに似たらむは、いみじういたはしう覚え給ふぞ、あながちなるや。宮は、わりなくかたはらいたきに、汗も流れてぞおはしける。中将は、なかなかなる心地の、かき乱るやうなれば、まかで給ひぬ。

【現代語訳】

若宮は四月に宮中に参内なさった。普通よりは大きくおなりで、だんだん寝返りなどされるようになっている。呆れるほど源氏の君とお顔が似ていらっしゃるのを、帝は思い寄らぬことであるので、「無類に優れている者どうしは、なるほど似通っているものである」と思われるのだった。帝は若宮をたいそう大切になさること限りない。源氏の君を二人となく大切に思われるものの、世の人が許すまいとのお考えから、東宮にもお立てにならなかったのをどこまでも残念にお思いで、臣下としてはもったいないほど立派に成長なさるのを御覧になるにつけても心苦しく思われていたのだが、このような高貴な身分の母君(藤壺)の御腹に同じ美しい若宮がお生まれになったので、これこそ疵のない玉と思って大切になさるのに、藤壺宮は、何事につけてもお心が休まる暇がなく落ち着かないのであった。

いつものように、中将の君(源氏)が藤壺の部屋で楽器を奏でていると、帝が若宮をお抱きになってお出ましになり、「皇子はたくさんいるが、この若宮ぐらいの幼い頃から見てきたのはそなただけだ。その記憶がよみがえるからだろうか、この若宮はたいそうそなたに似ている。小さい時は皆このようであるのだろうか」といって、若宮が可愛くてたまらないようだった。中将の君は顔色が変わる思いがして、恐ろしくも、畏れ多くも、嬉しくも、しみじみと情け深くも、さまざまな感情が揺れ動いて涙がこぼれ落ちそうになる。若宮が何か片言でおっしゃって微笑んでいらっしゃるのが、たいそう際立って可愛らしいので、源氏の君は、わが身のことながら自分がこの若宮に似ているとしたら大事にしなくてはならないとお思いになるが、それも随分なお心だ。藤壺宮はどうしようもなく居心地が悪くて、汗も流れていらっしゃる。中将はかえって気持ちが乱れるようなので、退出なさった。

【PR】

↑ ページの先頭へ

花宴(はなのえん)

■花の宴

二月(きさらぎ)の二十日(はつか)あまり、南殿(なでん)の桜の宴せさせ給ふ。后(きさき)、東宮(とうぐう)の御局(みつぼね)、左右にして、参(ま)う上(のぼ)り給ふ。弘徽殿(こきでん)の女御、中宮のかくておはするを、折節(をりふし)ごとに安からず思(おぼ)せど、物見にはえ過ぐし給はで参り給ふ。日いとよく晴れて、空の気色(けしき)、鳥の声も心地よげなるに、親王(みこ)たち、上達部(かんだちめ)よりはじめて、その道のは、みな探韻(たんゐん)賜はりて文(ふみ)作り給ふ。宰相(さいしやう)の中将、「春といふ文字賜はれり」と宣ふ声さへ、例の、人に異なり。次に頭の中将、人の目移しも、ただならず覚ゆべかめれど、いとめやすくもてしづめて、声づかひなど、ものものしくすぐれたり。さての人々は、みな臆(おく)しがちにはなじろめる多かり。地下(ぢげ)の人は、まして、帝、東宮の御才(おほんざえ)かしこくすぐれておはします、かかる方にやむごとなき人多くものし給ふ頃なるに、恥づかしく、はるばるとくもりなき庭に立ち出づる程、はしたなくて、やすきことなれど、苦しげなり。年老いたる博士(はかせ)どもの、なりあやしくやつれて、例馴れたるも、あはれに、さまざま御覧ずるなむ、をかしかりける。

【現代語訳】

二月の二十日過ぎ、南殿(紫宸殿)の桜の宴を催しになる。皇后と東宮の御座所を左右に設けて、帝が玉座におつきになる。弘徽殿の女御は、中宮(藤壺宮)がこんなにも上座にいらっしゃるのを、何か行事があるたびに不快に思われるが、このような素晴らしい物見はお見過ごしになることもできずに参列なさる。この日はよく晴れて、空のようす、鳥の声も気持ちよさそうな中で、親王たち、上達部をはじめ、詩文に心得のある人たちは、みな探韻を賜わって詩をお作りになる。宰相の中将(源氏の君)が「春という字を賜りました」とおっしゃる声さえ、並の人とは違っている。次に頭中将は、源氏の君と比較する人々の目にも緊張していらっしゃるようだが、よく落ちついて、声づかいなど重々しくすぐれている。その他の人々はみな臆しがちで、とまどっている者が多い。まして地下の人は、帝、東宮の御才覚が秀でていらっしゃる上、こうした詩文の方面に立派な方が多くおいでになるご時勢であるので、恥ずかしく、広々と晴れやかな舞台たる庭に進み出るときは気が引けて、詩を作ること自体は容易であっても苦しそうである。年老いた博士たちは、変にやつれた身なりでありながら場馴れしているなど、帝はさまざまに興味深く御覧になる。

(注)探韻・・・詩会で、列席者が韻にする字を出し、くじ引きで1字ずつをもらい受け、漢詩を作ること。

↑ ページの先頭へ

■朧月夜の君

(一)

夜(よ)いたう更(ふ)けてなむ、事果てける。上達部(かんだちめ)おのおのあかれ、后(きさき)、東宮(とうぐう)かへらせ給ひぬれば、のどやかになりぬるに、月いと明かうさし出でてをかしきを、源氏の君、酔(ゑ)ひ心地に、見過ぐし難く覚え給ひければ、上(うへ)の人々もうち休みて、かやうに思ひかけぬ程に、「もしさりぬべき隙(ひま)もやある」と、藤壺わたりを、わりなう忍びてうかがひ歩(あり)けど、語らふべき戸口も鎖(さ)してければ、うち嘆きて、なほあらじに、弘徽殿(こきでん)の細殿(ほそどの)に立ち寄り給へれば、三の口開きたり。女御は、上の御局(みつぼね)に、やがて参(ま)う上(のぼ)り給ひにければ、人少ななる気配なり。奥の枢戸(くるるど)も開きて、人音もせず。「かやうにて世の過ちはするぞかし」と思ひて、やをら上りてのぞき給ふ。人はみな寝たるべし。

【現代語訳】

夜がすっかり更け、ようやく宴は終わった。上達部はおのおの退出して、后(藤壺中宮)、東宮もお帰りになったので、静かになった中、月がたいそう明るくさし出て趣深いのを、源氏の君は酔い心地で見すごしがたく思われ、帝のお付きの女官たちももう休んでいることだし、このような思いがけない時に「もしや藤壺宮とお逢いできるような機会でもないか」と、藤壺のあたりを、どうにも抑えられない御気持ちで伺い歩く。手引きを頼む人のいる戸口も閉まっているので、ため息をつき、それでもやはり諦めきれずに弘徽殿の細殿にお立ち寄りになると、三番目の戸口が開いている。弘徽殿女御は、宴の後、清涼殿の上の御局にすぐにお上りなさったので、人が少なそうな気配である。奥の枢戸も開いて、人の声もしない。こうした不用心から男女のあやまちも起こるのだと思って、そっと弘徽殿に上がってお覗きになる。人はみな寝静まったらしい。

(二)

いと若うをかしげなる声の、なべての人とは聞こえぬ、「朧月夜(おぼろづくよ)に似るものぞなき」と、うち誦(ず)して、こなたざまには来るものか。いとうれしくて、ふと袖をとらへ給ふ。女、恐ろしと思へる気色(けしき)にて、「あなむくつけ。こは誰(た)ぞ」と宣へど、「何かうとましき」とて、

深き夜のあはれを知るも入る月のおぼろけならぬ契りとぞ思ふ

とて、やをら抱(いだ)き降ろして、戸は押し立てつ。あさましきにあきれたる様、いと懐かしうをかしげなり。わななくわななく、「ここに、人」と宣へど、「まろは、皆人に許されたれば、召し寄せたりとも、何でふことかあらむ。ただ忍びてこそ」と宣ふ声に、「この君なりけり」と聞き定めて、いささか慰めけり。

わびしと思へるものから、「情けなくこはごはしうは見えじ」と思へり。酔(ゑ)ひ心地や例ならざりけむ、許さむことは口惜(くちを)しきに、女も若うたをやぎて、強き心も知らぬなるべし。らうたしと見給ふに、程なく明けゆけば、心あわたたし。女はまして、様々に思ひ乱れたる気色(けしき)なり。

【現代語訳】

たいそう若々しく美しげな声をした姫君らしい女が、「照りもせず曇りも果てぬ春の夜の朧月夜に似るものぞなき」と、古歌を口ずさみながらこちらにやって来る。源氏はひどく嬉しく胸が躍って、いきなり女の袖をつかまえた。女は驚き、こわがって、「まあ気味の悪い。どなた」とおっしゃるが、源氏は「何が嫌なものですか」と平然として、

あなたが今夜の情緒を感じたのも、朧月のせいでしょうが、私とあなたの縁は、おぼろではなく、前世から結ばれる縁です。

と歌を詠み、女を抱きあげて部屋に入り、そっと抱きおろして戸を閉めた。あまりのことに呆然としている様子が、とても可愛らしい。女は震えながら「ここに、変な人が」と声を上げたが、「私を咎めるような人はいないから、呼んでも無駄ですよ。ただ静かになさい」とおっしゃる声に、女は「源氏の君だったのだ」と分かって少し安心した。

女は困惑しながらも、無愛想で強情には見られたくないと思う。源氏は酔い心地がいつもよりひどかったのだろう、女をこのまま放すのは残念だし、女も若くなよなよとしていて、強く拒む手立ても知らないのだろう。源氏は女を可愛いとお思いだが、ほどなく夜が明けてゆくので、あわただしい気持ちである。まして女は、様々に思い乱れている様子である。

(三)

「なほ名のりし給へ。いかで聞こゆべき。かうて止みなむとは、さりとも思されじ」と宣へば、

うき身世にやがて消えなば尋ねても草の原をば問はじとや思ふ

と言ふ様、艶(えん)になまめきたり。「道理(ことわり)や。聞こえ違(たが)へたる文字かな」とて、

いづれぞと露の宿りをわかむまに小笹(こざさ)が原に風もこそ吹け

「わづらはしく思すことならずは、何かつつまむ。もし、すかい給ふか」とも言ひあへず、人々起き騒ぎ、上の御局に参りちがふ気色(けしき)ども繁く迷へば、いとわりなくて、扇ばかりを、しるしに取りかへて出で給ひぬ。

桐壺には、人々多くさぶらひて、おどろきたるもあれば、かかるを、「さもたゆみなき御忍び歩(あり)きかな」とつきしろひつつ、そら寝をぞしあへる。入り給ひて臥し給へれど、寝入られず。をかしかりつる人のさまかな。

【現代語訳】

源氏が、「やはりお名前を教えてください。でなければお便りもできない。これきりで終わりにしようとは、まさかお思いではないでしょう」とおっしゃると、

不幸な私がこの世から今すぐ消えてしまったとしたら、草の原をかきわけて、お墓を訪ねてきてはくれないおつもりですか。

と言う様子は、艶やかで優雅である。源氏は「おっしゃる通りです。申し損ねました」と言って、

あなたの身の上を知ろうと尋ねている間に、小笹が原に風が吹くように噂が立って、私たちの関係は終わりになってしまわないか、心配です。

「あなたがご迷惑でないなら、どうして私が遠慮しましようか。もしかしてお騙しになるのですか」と言い終わらないうちに、人々が起き騒いで上の御局に行き交う気配がしきりとするので、まことにどうしようもなく、源氏は女と扇だけを今夜の証拠に取り換えてお出でになった。

桐壺には多くの女房たちが詰めていて、もう目を覚ましていた者もいるので、源氏の君がこんなに朝早く戻ってこられたのを、「まったく御熱心なお忍び歩きですこと」と、突っつき合いながら狸寝入りをしている。源氏の君はお部屋にお入りになって横になられたが、眠ることがおできにならない。思えば美しい人であった。

【PR】

↑ ページの先頭へ

葵(あおい)

■御代変わり

世の中変りて後(のち)、よろづ物憂く思(おぼ)され、御身のやむごとなさも添ふにや、軽々しき御忍び歩(あり)きもつつましうて、ここもかしこも、おぼつかなさの嘆きを重ね給ふ報いにや、なほ我につれなき人の御心を、尽きせずのみ思(おぼ)し嘆く。今は、まして隙(ひま)なう、ただ人(うど)のやうにて添ひおはしますを、今后(いまぎさき)は心やましう思すにや、内裏(うち)にのみ侍(さぶら)ひ給へば、立ち並ぶ人なう心やすげなり。をりふしに従ひては、御遊びなどを好ましう世の響くばかりせさせ給ひつつ、今の御有様しもめでたし。ただ、東宮(とうぐう)をぞ、いと恋しう思ひ聞こえ給ふ。御後見(うしろみ)のなきをうしろめたう思ひ聞こえて、大将の君によろづ聞こえつけ給ふも、かたはらいたきものから、嬉しと思す。

【現代語訳】

桐壺帝がご譲位されて新帝(朱雀帝)の御代に変わってからは、源氏の君は万事が億劫に感じられ、官位も高くなられたせいもあろうか、軽々しいお忍び歩きもなさりにくなり、あちこちの女性たちも心もとない思いをさせられておいでだが、その報いでもあろうか、やはりご自分に対して冷淡な藤壺宮の御心ばかりをいつまでも嘆いておられる。ご譲位後の今は、藤壺宮は前にもましていつも普通の夫婦のように桐壺院のおそば近くにいらっしゃるのを、弘徽殿皇太后は不快にお思いになってか、いつも宮中にばかりいらっしゃるので、もはやこちらには藤壺宮の競争者もなくてお気楽でいらっしゃるようだ。何かの折ごとに、管弦の御遊びなどを、世間の評判になるほどお催しになりつつ、今の御ありさまの方がかえって結構なものとお見えになる。ただ東宮のことをとても恋しく思し召され、御後見のないのをご心配されて、大将の君(源氏)に万事をご依頼されるので、君はきまりが悪くはあるが、嬉しいとお思いになる。

↑ ページの先頭へ

■車争い

(一)

日たけ行きて、儀式もわざとならぬ様にて出で給へり。隙(ひま)もなう立ちわたりたるに、よそほしう引き続きて立ちわづらふ。よき女房車(にようばうぐるま)多くて、雑々(ざふざふ)の人なき隙(ひま)を思ひ定めて、皆さし退(の)けさする中に、網代(あむじろ)の少し馴れたるが、下簾(したすだれ)の様などよしばめるに、いたう引き入りて、ほのかなる袖口、裳の裾(すそ)、汗袗(かざみ)など、物の色いと清らにて、ことさらにやつれたる気配(けはひ)しるく見ゆる車二つあり。「これは、さらにさやうにさし退(の)けなどすべき御車にもあらず」と、口強(くちごは)くて手触れさせず。いづ方にも、若き者ども、酔(ゑ)ひすぎ立ち騒ぎたる程のことは、えしたためあへず。おとなおとなしき御前(ごぜん)の人々は、「かくな」などいへど、えとどめあへず。

斎宮の御母御息所(みやすどころ)、「もの思し乱るる慰めにもや」と、忍びて出で給へるなりけり。つれなしづくれど、おのづから見知りぬ。「さばかりにては、さな言はせそ。大将殿をぞ豪家(がうけ)には思ひ聞こゆらむ」など言ふを、その御方の人も交じれれば、「いとほし」と見ながら、用意せむもわづらはしければ、知らず顔をつくる。つひに御車ども立て続けつれば、副車(ひとだまひ)の奥に押しやられて、ものも見えず。心やましきをばさるものにて、かかるやつれをそれと知られぬるが、いみじう嫉(ねた)きこと限りなし。榻(しぢ)などもみな押し折られて、すずろなる車の筒(どう)にうちかけたれば、またなう人わろく、悔しう、「何に来つらむ」と思ふに、かひなし。

【現代語訳】

日が高くなって、葵の上一行は、行列も格式ばらず、ほどほどにしてお出かけになった。隙間もないほどの人出なので、立派に列ねて来た車も割り込みかねる。身分のある女房車が多く、雑人どものいない場所を見つけ、ここと思い決めて周囲の車をみな立ち退かせていると、網代車の少し古びているのが、下簾の様子なども風情があり、車の主は奥深くに引っこんでいて、わずかに見える袖口、裳の裾、汗袗などの色合いもとても気品高く、しかもわざと目立たないようにしている様子がはっきり分かる車が二台ある。供人が「これは決して横柄に立ち退かせたりしてよい御車ではないぞ」と、強く言って車に手を触れさせない。どちら側も若い者どもが酔ってわいわい騒いでいるので、どうにも鎮めることができない。年配の分別あるお供の人々は「そんな乱暴はするな」など言うが、とても止めることはできない。

これは、斎宮の母である六条御息所が、物思いに乱れる苦しいお胸の中も晴れようかと忍んで物見に出ていらした車なのだった。それとは気づかれないようにしていたが、自然と六条御息所の一行だと分かってしまった。葵の上の供人が「その程度の車にそんなことを言わせるな。大将さま(源氏)のご威勢を笠に着るつもりだろう」などと言うのを、当の大将家の供人もまじっているので、六条御息所をお気の毒と思いながら、仲裁するのも面倒なので知らぬ顔をする。葵の上方はとうとう六条御息所方にお車の列に乗り入れてしまったので、六条御息所の車は葵の上のお供の女房たちの車の奥に押しやられて、御息所は行列も何もご覧になれない。憤りは言うまでもないが、このように人目を忍んで出てきたのを知られてしまったのがひどく無念でならない。榻なども皆へしし折られて、どうでもいい車の轂にうちかけてあるので、またとなく体裁が悪く、悔しくて、何のために物見に出て来たのだろうと思っても、今さらどうしようもない。

(注)網代車・・・薄く細い板を編んで張った車。

(注)汗袗・・・女性の正装用の表着。

(注)榻・・・轅(ながえ:車の柄)を載せる台。

(注)轂・・・車軸受け。

(二)

ものも見で帰らむとし給へど、通り出でむ隙(ひま)もなきに、「事なりぬ」と言へば、さすがに、つらき人の御前(おまへ)渡りの待たるるも、心弱しや。笹の隈(くま)にだにあらねばにや、つれなく過ぎ給ふにつけても、なかなか御心づくしなり。げに、常よりも好み整へたる車どもの、我も我もと乗りこぼれたる下簾(したすだれ)の隙間どもも、さらぬ顔なれど、ほほゑみつつ、後目(しりめ)にとどめ給ふもあり。大殿(おほとの)のは著(しる)ければ、まめだちて渡り給ふ。御供の人々うちかしこまり、心ばへありつつ渡るを、おし消(け)たれたる有様。こよなう思さる。

「影をのみみたらし川のつれなきに身のうきほどぞいとど知らるる」

と、涙のこぼるるを、人の見るもはしたなけれど、目もあやなる御様、容貌(かたち)の、いとどしう出(い)でばえを見ざらましかば、と思(おぼ)さる。

【現代語訳】

六条御息所は、見物もせずに帰ろうとなさるが、抜け出る隙間もない。そこに「行列が来た」と言うので、さすがに恨めしいお方(源氏)が前を通っていかれるのを待とうという気になるのも女心の弱さというもの。ここは歌にあるような「笹の隈」でさえないからか、見向きもせず通り過ぎなさるにつけても、六条御息所はかえって心も尽きぬ思いをされる。いかにも例年よりは趣向をこらし、我も我もと乗り込んだ多くの車の、その袖口のこぼれている下襲の隙間隙間にも、源氏はそしらぬ顔をなさりながらも笑みをたたえては、横目に目をおとめになりもする。左大臣家(葵の上)の車ははっきりそれと分かるので、源氏はまじめな顔をしてお通りになる。お供の人々がかしこまって敬意を表しつつ通るので、六条御息所はすっかり無視されてしまったご自分の姿をひどくみじめに思われる。

「影を宿しただけで流れ去ってしまう御手洗川のような君のつれなさに、わが身の不幸の程をいよいよ思い知りました」

と、涙がこぼれるのを、人が見るのもきまりが悪くお感じになるが、まぶしいほどの源氏の君のお姿の、晴れの場で一段とすばらしいのを、もし見なかったならやはり心残りであったろうとお思いになる。

↑ ページの先頭へ

■物の怪の出現

(一)

まださるべき程にもあらずと、皆人もたゆみ給へるに、にはかに御気色(けしき)ありて悩み給へば、いとどしき御祈り数を尽くしてせさせ給へれど、例の執念(しふね)き御物怪ひとつさらに動かず。やむごとなき験者(げんざ)ども、「珍らかなり」ともて悩む。さすがにいみじう調ぜられて、心苦しげに泣きわびて、「少しゆるべ給へや。大将に聞こゆべきことあり」と宣ふ。「さればよ。あるやうあらむ」とて、近き御几帳のもとに入れ奉りたり。むげに限りのさまにものし給ふを、「聞こえおかまほしきこともおはするにや」とて、大臣(おとど)も宮も少し退き給へり。加持の僧ども声静めて、法華経を読みたる、いみじう尊し。

御几帳の帷子(かたびら)引き上げて見奉り給へば、いとをかしげにて、御腹はいみじう高うて臥したまへるさま、よそ人だに見奉らむに心乱れぬべし。まして惜しう悲しう思(おぼ)す、ことわりなり。白き御衣(ぞ)に、色あひいと華やかにて、御髪(みぐし)のいと長うこちたきを、引き結(ゆ)ひてうち添へたるも、「かうてこそ、らうたげになまめきたる方添ひてをかしかりけれ」と見ゆ。御手をとらへて、「あないみじ。心憂き目を見せ給ふかな」とて、物も聞こえ給はず泣き給へば、例はいとわづらはしう恥づかしげなる御まみを、いとたゆげに見上げて、うちまもり聞こえ給ふに、涙のこぼるるさまを見給ふは、いかがあはれの浅からむ。

【現代語訳】

まだ産気づく時期ではないと、どなたも油断なさっていたところ、葵の上は急にその気を催してお苦しみになるので、これまで以上にご祈祷の数を尽くしておさせになるが、例の執念深い御物の怪の一つがどうしても取りついて離れない。効験の格別な験者たちも「こんなことは珍しい」と持て余す。それでもさすがに厳しく祈り伏せられて、物の怪はいかにも苦しそうに泣き悲しんで、葵の上が「少しご祈祷をゆるめてください。大将(源氏)に申し上げることがあります」とおっしゃる。「やっぱりだ。何か仔細があるのだろう」と言って、お側に近い御几帳のかげに源氏の君をお入れ申した。まるで臨終の様子でいらっしゃるので、遺言することでもおありなのかと思い、左大臣も母宮も少し後ろにお下がりになった。加持祈祷の僧たちが声を低めて法華経を読むのが、たいそう尊く感じられる。

源氏の君が御几帳の帷子を引き上げてご覧になると、葵の上はたいそう美しく、お腹だけ高くふくれて臥していらっしゃるさまは、他人が見てさえ心が乱れるに違いない。まして源氏の君が惜しい愛しいとお思いになるのは道理である。白い御衣に長々と豊かな御髪が色の対照もあざやかに引き束ねて添うているのも、「こういう姿だからこそ可愛らしく、なまめかしさも加わって美しいのだ」と感じられる。葵の上のお手を取って、「ああひどい。この私に辛い思いをおさせになるのですね」と言ったきり、あとは何も申し上げなさらずお泣きになると、いつもは気の置ける堅苦しい御まなざしなのに、今日はたいそう物憂げに見上げて源氏の君をじっと見ていらして、涙が自然にこぼれる様子を御覧になれば、どうして感慨が浅かろうか。

(二)

あまりいたう泣き給へば、「心苦しき親たちの御事を思し、またかく見給ふにつけて、口惜しう覚え給ふにや」と思して、「何事もいとかうな思し入れそ。さりともけしうはおはせじ。いかなりとも必ず逢ふ瀬あなれば、対面はありなむ。大臣(おとど)、宮なども、深き契りある中は、めぐりても絶えざなれば、あひ見る程ありなむと思せ」と慰め給ふに、「いで、あらずや。身の上のいと苦しきを、しばし休め給へと聞こえむとてなむ。かく参り来むともさらに思はぬを、物思ふ人の魂は、げにあくがるるものになむありける」となつかしげに言ひて、

なげきわび空に乱るるわが魂(たま)を結びとどめよしたがひのつま

と宣ふ声、気配、その人にもあらず変り給へり。いとあやしと思しめぐらすに、ただかの御息所なりけり。あさましう、人のとかく言ふを、よからぬ者どもの言ひ出づることと、聞きにくく思して宣ひ消つを、目に見す見す、「世にはかかる事こそはありけれ」と、うとましうなりぬ。「あな心憂(う)」と思されて、「かく宣へど誰(たれ)とこそ知らね。確かに宣へ」と宣へば、ただそれなる御有様に、あさましとは世の常なり。人々近う参るも、かたはらいたう思さる。

【現代語訳】

あまりに激しくお泣きになるので、源氏の君は「きっと悲嘆にくれるご両親のことを思われて、また目の前の自分をご覧になっているにつけ、名残惜しいとお思いになるのだろう」とお察しになり、「何ごともそう深く思い詰めてはなりませぬ。きっとよくおなりになるでしょう。万一のことになっても必ず逢う瀬はありますから、またお目にかかれます。父大臣や母宮なども、親子という深い縁の間柄は生まれ変わっても離れないものですから、再び逢う時はきっとあるとお思いなさい」とお慰めになると、葵の上は「いえ、そうではないのです。体がひどく苦しいので、しばらく祈祷をやめてくださるようにと思ってお呼びしたのです。このように迷って来ようとは全く思ってもいないのに、物思いに沈む人の魂は本当に身から離れるものでありますこと」と、やさしい口調で言って、

嘆き悲しんで空に迷っている私の魂を、下前の褄を結んでつなぎとめてください。

とおっしゃる声音や様子は、葵の上とは思えないほど変わっていらっしゃる。これは不思議だと思い巡らすと、まさにあの六条御息所ではないか。これまで人があれこれ御息所の生霊の噂をするのを、源氏の君は口さがない者たちのたわ言と否定していらしたが、まざまざと目のあたりに見て、「この世にはこんなこともあるのだ」と気味悪く思われた。「ああ嫌なこと」とお思いになって、「そのようにおっしゃるが、誰とも分からない。はっきり名をおっしゃられよ」とおっしゃると、全く御息所その人であるご様子なので、呆れ果てるどころの話ではない。女房たちが近く寄って来るのも、源氏の君はいたたまれないお気持ちになる。

↑ ページの先頭へ

■男子誕生

少し御声も静まり給へれば、隙(ひま)おはするにやとて、宮の御湯もて寄せ給へるに、かき起こされ給ひて、ほどなく生まれ給ひぬ。嬉しと思すこと限りなきに、人に駆り移し給ヘる御物怪ども、ねたがり惑ふ気配いともの騒がしうて、後(のち)の事またいと心もとなし。

言ふ限りなき願ども立てさせ給ふけにや、たひらかに事なり果てぬれば、山の座主(ざす)、何くれやむごとなき僧ども、したり顔に汗おし拭(のご)ひつつ急ぎまかでぬ。多くの人の心を尽くしつる日頃の名残少しうちやすみて、「今はさりとも」と思す。御修法(みずほふ)などは、またまた始め添へさせ給へど、先づは、興ありめづらしき御かしづきに、皆人ゆるべり。院をはじめ奉りて、親王(みこ)たち、上達部(かむだちめ)残るなき産養(うぶやしなひ)どものめづらかに厳(いかめ)しきを、夜ごとに見ののしる。男にてさへおはすれば、その程の作法、にぎははしくめでたし。

【現代語訳】

少し声もお静まりになったので、いくらか楽になられたのかと、母宮が薬湯をお側にお持ちになったので、女房たちが抱いてお起こし申し上げると、ほどなく御子がお生まれになった。どなたもお喜びは限りないが、乗り移っていた御物の怪どもが口惜しがって叫ぶ気配が騒々しいので、産後のことがまたとても心配である。

言い尽くせないほど多くの願をお立てになったためだろうか、無事に後産も終わったので、比叡山の座主や誰彼といった高貴な僧たちは、得意げに汗をぬぐいつつ急ぎ退出した。大勢で心を尽くして看病したここ数日の心労は少し休まり、「いくら何でも、もう大したことはなかろう」と親御たちもお思いになる。御修法などは更に加えてお始めになるが、さしあたってはお生まれになった可愛い御子のお世話に、みな気分がゆるんでいる。院をはじめ親王方や上達部などから、残る方なくお贈りになった産養のご祝儀の珍しく立派なのを、お祝いの夜ごとに見て騒ぐ。しかも御子は男子でいらっしゃるので、その間の作法はにぎやかで立派なものである。

↑ ページの先頭へ

■六条御息所の苦悩

かの御息所(みやすどころ)は、かかる御有様を聞き給ひても、ただならず。かねては、いとあやふく聞こえしを、たひらかにもはた、とうち思(おぼ)しけり。あやしう、我にもあらぬ御心地を思し続くるに、御衣(ぞ)などもただ芥子(けし)の香(か)にしみかへりたる、あやしさに、御ゆする参り、御衣(ぞ)着かへなどし給ひて試み給へど、なほ同じやうにのみあれば、我が身ながらだにうとましう思さるるに、まして人の言ひ思はむことなど、人に宣ふベきことならねば、心ひとつに思し嘆くに、いとど御心変りもまさり行く。

大将殿は、心地少しのどめ給ひて、あさましかりし程の問はず語りも、心憂く思し出でられつつ、いと程(ほど)経(へ)にけるも心苦しう、またけ近う見奉るらむには、いかにぞや、うたて覚ゆべきを、人の御為いとほしう、よろづに思して、御文ばかりぞありける。

【現代語訳】

かの御息所は、このようなご様子をお聞きになっても心穏やかでない。前には葵の上がもうご危篤という噂だったのに、よくもまあ無事に産みおおせたことと妬ましくお思いになる。不思議に、我にもあらずさまよい出たお気持ちを思いたどってみると、お召し物などにもすっかり芥子の香がしみこんでいる。怪しく思い、髪をお洗いになり、お召し物を着替えなどなさっても、やはり同じように匂いが消えないので、わが身でさえ疎ましく思うのに、まして他人がどのように思い、言うだろうかと、人にお話になれることではないので、心一つに思い嘆いていらっしゃると、いよいよ御本性も失われていいく。

大将殿(源氏の君)は、いくらかお気持ちも落ち着かれると、あまりに意外なあの時の御息所の生霊の問わず語りも厭わしく思い出されつつ、御息所のもとに長くご無沙汰しているのも気の毒だが、そうはいっても親しくお逢いするのはそれもどうだろうか、さぞ嫌気を感じるだろうから、かえってお気の毒なことになろうかと、いろいろお考えになって、お手紙だけをお出しになった。

↑ ページの先頭へ

■葵の上の死

殿の内、人少なにしめやかなる程に、にはかに例の御胸をせき上げて、いといたう惑ひ給ふ。内裏(うち)に御消息(せうそこ)聞こえ給ふ程もなく、絶え入り給ひぬ。足を空にて、誰(たれ)も誰もまかで給ひぬれば、除目(ぢもく)の夜なりけれど、かくわりなき御さはりなれば、みな事破れたるやうなり。ののしり騒ぐ程、夜半(よなか)ばかりなれば、山の座主(ざす)、何くれの僧都(そうづ)たちも、え請(さう)じあへ給はず。「今はさりとも」と思ひたゆみたりつるに、あさましければ、殿の内の人、物にぞ当る。所々の御とぶらひの使ひなど、立ちこみたれど、え聞こえつがず、揺(ゆす)りみちて、いみじき御心惑ひども、いと恐ろしきまで見え給ふ。

御物怪の度々取り入れ奉りしを思して、御枕などもさながら、二三日(ふつかみか)見奉り給へど、やうやう変はり給ふことどものあれば、限りと思し果つる程、誰も誰もいといみじ。

大将殿は、悲しきことに事を添へて、世の中をいと憂きものに思ししみぬれば、ただならぬ御あたりのとぶらひどもも「心憂し」とのみぞなべて思さるる。院に思し嘆き、とぶらひ聞こえさせ給ふさま、かへりて面(おも)だたしげなるを、嬉しき瀬もまじりて、大臣(おとど)は御涙のいとまなし。人の申すに従ひて、厳(いかめ)しきことどもを、「生きや返り給ふ」と、さまざまに残ることなく、かつ損はれ給ふ事どものあるを見る見るも、尽きせず思し惑へど、かひなくて日頃になれば、「いかがはせむ」とて鳥辺野(とりべの)に率(ゐ)て奉るほど、いみじげなる事多かり。

【現代語訳】

左大臣家が人少なでひっそりとなった時分に、にわかに葵の上がまた御胸をつまらせてひどくお苦しみになる。宮中の方々にお知らせするゆとりもなく、息絶えておしまいになった。誰もが足も地につかぬ有様で慌てふためき宮中を退出なさったので、除目の夜ではあったが、すべてが中止になった有様である。皆が大騒ぎするが、時刻は夜半ごろなので、叡山の座主や誰彼という僧都たちを招こうにも叶わない。今はもう大丈夫と油断していらしたところにこの事態である。左大臣家の人々は驚き慌てて、物にぶつかっている。方々からの御弔いの使いなどが詰めかけて来るが、お取次もかなわず、邸内は揺れるような大騒ぎで、人々の動転ぶりは恐ろしいほどである。

今まで御物の怪がたびたび姫君に取り入っていたことを思われて、御枕などもそのままにして、ニ、三日様子を御覧になるが、しだいにご遺体のさまが変わってきたりなどしたので、「今はこれまで」と断念なさるときは、誰も彼も全く言いようもないお気持ちである。

大将殿は、悲しみの上にさらにもう一つの事(六条御息所の生霊との対面)が加わり、世の中をたいそう憂いものと身にしみて実感されたので、並々ならぬ方々からの弔問もただ鬱陶しく思われる。院(桐壺院)も思い嘆きあそばして弔問を下されたことが、なかなか面目が立つことでもあるので、悲しい中にも嬉しい気持ちもまじったりして、左大臣は涙が乾くひまもない。人がお勧めするのに従って、厳めしい御祈祷などを、もしや生き返りなさるかと様々に残りなくお試しになり、一方ではご遺体がだんだん変わっていくのを眼前に御覧になりながらも、いろいろ手を尽くしておられたが、その甲斐もなく何日か過ぎると、もうどうにもならないと鳥辺野にお送り申し上げる道々も、ひどく悲しみに満ちたことどもが多くあった。

(注)除目・・・定期の人事異動の儀式。

↑ ページの先頭へ

■紫の上の成長

二条院には、方々払ひ磨(みが)きて、男女(をとこをんな)待ち聞こえたり。上臈(じやうらふ)どもみな参(ま)う上(のぼ)りて、我も我もと装束(そうぞ)き、化粧じたるを見るにつけても、かの居並み、屈(くん)じたりつる気色どもぞ、あはれに思ひ出でられ給ふ。御装束奉りかへて、西の対に渡り給へり。更衣(ころもがへ)の御しつらひ、曇りなく鮮やかに見えて、よき若人(わかうど)、童(わらは)べのなり姿、目やすく整へて、少納言がもてなし、心もとなき所なう、心にくしと見給ふ。

姫君、いとうつくしうひきつくろひておはす。「久しかりつる程に、いとこよなうこそ大人び給ひにけれ」とて、小さき御几帳(みきちやう)ひき上げて見奉り給へば、うち側(そば)みて恥ぢらひ給へる御様、飽かぬところなし。灯影(ほかげ)の御かたはら目、頭(かしら)つきなど、ただかの心尽くし聞こゆる人に違(たが)ふところなくもなりゆくかな、と見給ふに、いと嬉し。近く寄り給ひて、おぼつかなかりつる程のことどもなど聞こえ給ひて、「日ごろの物語、のどかに聞こえまほしけれど、いまいましうおぼえ侍れば、しばし他方(ことかた)にやすらひて参り来む。今はと絶えなく見奉るべければ、厭(いと)はしうさへや思されむ」と語らひ聞こえ給ふを、少納言は「嬉し」と聞くものから、なほ危く思ひ聞こゆ。やむごとなき忍び所多うかかづらひ給へれば、またわづらはしきや立ちかはり給はむと思ふぞ、憎き心なるや。

【現代語訳】

二条院では方々の部屋を磨き清めて、男も女も源氏の君をお待ち申し上げていた。身分の高い女房たちがみな参上して、我も我もと衣装を着飾り化粧しているのを御覧になっても、あの皆で沈み込んでいた左大臣家の光景がしみじみと思い出される。源氏の君は御装束をお召し替えになり、西の対にお渡りになる。衣更えしたお部屋の飾りつけがすっきりと鮮やかに見えて、美しい若女房や女童のなりかたちも体裁よく整えて、すべてにわたって少納言の心配りが行き届いているのを、奥ゆかしく御覧になる。

姫君(紫の上)は、大そう可愛らしく着飾っていらっしゃる。源氏の君が「久しくお会いしないうちに、すっかり大人びてまいられましたね」と、小さい御几帳の帷を上げてご覧になると、横を向いてお恥じらいになるご様子は何とも素晴らしい。火影に照らされた横顔、髪の形など、心からお慕い申しているあの方(藤壺宮)にそっくりだと御覧になり、とても嬉しく思われる。近くにお寄りになって、ご無沙汰していた間のことなどをお話しして、「ここ最近のお話をゆっくり申し上げたいのですが、忌むべきものと思えますので、しばらく別の所で休んでからまた参りまょう。もうこれからは始終ご一緒にいますから、今にうるさいとお思いになるかもしれません」と言ってお聞かせになるのを、少納言は嬉しく聞くものの、まだ不安がおありだった。お忍びでお通いになる高貴な方々が多くおいでなので、また気を遣わねばならないことが代わりに出てくるかもしれないと思うのは、憎い気の回しようだ。

↑ ページの先頭へ

■紫の上と新枕

(一)

いとつれづれに眺めがちなれど、何となとき御歩(あり)きも物うく思しなられて、思しも立たれず。姫君の何事もあらまほしう整ひはてて、いとめでたうのみ見え給ふを、似げなからぬ程にはた見なし給へれば、けしきばみたることなど、折々聞こえ試み給へど、見も知り給はぬ気色なり。

つれづれなるままに、ただこなたにて碁打ち、偏つぎなどしつつ、日を暮らし給ふに、心ばへのらうらうじく愛敬(あいぎやう)づき、はかなき戯(たはぶ)れごとの中にも、美しき筋をし出で給へば、思(おぼ)し放ちたる年月こそ、たださる方のらうたさのみはありつれ、忍び難くなりて、心苦しけれど、いかがありけむ。人のけぢめ見奉り分くべき御仲にもあらぬに、男君はとく起き給ひて、女君はさらに起き給はぬ朝(あした)あり。人々、「いかなればかくおはしますならむ。御心地の例ならず思さるるにや」と見奉り嘆くに、君は渡り給ふとて、御硯(すずり)の箱を、御帳の内にさし入れておはしにけり。人間(ひとま)に、からうじて頭(かしら)もたげ給へるに、ひき結びたる文(ふみ)御枕のもとにあり。何心もなく引き開けて見給へば、

あやなくも隔てけるかな夜(よ)を重ねさすがに馴れし夜(よる)の衣を

と書きすさび給へるやうなり。かかる御心おはすらむとは、かけても思し寄らざりしかば、「などてかう心うかりける御心を、うらなく頼もしきものに思ひきこえけむ」と、あさましう思さる。

【現代語訳】

源氏の君は、所在なく物思いに沈みがちで、ちょっとしたお忍び歩きも億劫になられて、思い立ちもなさらない。姫君(紫の上)が何事も申し分なく成人なさって、まことに見事にばかりお見えになるのを、もはや夫婦になるのに不似合いともいえぬ年ごろと見てお取りになって、それとなく言い寄りなどして試みなさるが、姫君はそれとお分かりにならない様子である。

退屈しのぎに、ただこちらで碁や偏つぎなどをして日を過ごされるにつけ、ご気性は利発で、愛敬があり、たわいもない遊戯にも優れた筋をお見せになるので、今までは結婚をお考えにならず、ひとえに幼い愛らしさだけがあったのだが、今はこらえきれなくなって、姫には気の毒ではあるが、どういういきさつであったか、はた目には夫婦であるかの区別ができないようなご関係ではあったが、男君(源氏)は早く起きられて、女君(紫の上)はいっこうにお起きにならない朝があった。女房たちが「どういうわけでこんなに休んでいらっしゃるのでしょう。ご気分がすぐれないのでしょうか」とお案じ申し上げていると、源氏の君はご自分のお部屋へお帰りになるというので、御硯の箱を御帳の中に差し入れてお出ましになった。誰もいなくなった折に姫君がやっと頭をおもたげになると、引き結んだ手紙が御枕もとにある。何気なく開けて御覧になると、

どうして今まで、床を隔てて寝ていたのでしょう。枕は交わさなくても夜を重ねてすっかり馴染んでいた私たちの夜の衣なのに。

と思うままに書いていらっしゃるようである。姫君は、源氏の君にこんな御心がおありとは夢にも思い寄らなかったので、「こんな嫌な下心をお持ちだったのに、どうしてこれまで心底からお頼り申し上げていたのだろう」と、情けなく思われる。

(注)偏つぎ・・・漢字遊び。

(二)

昼つ方渡り給ひて、「悩ましげにし給ふらむはいかなる御心地ぞ。今日は碁も打たで、さうざうしや」とてのぞき給へば、いよいよ御衣(ぞ)ひき被(かづ)きて臥し給へり。人々は退きつつ侍へば、寄り給ひて、「などかくいぶせき御もてなしぞ。思ひの外に心うくこそおはしけれな。人もいかにあやしと思ふらむ」とて、御衾(ふすま)を引きやり給へれば、汗におし潰(ひた)して、額髪(ひたひがみ)もいたう濡れ給へり。「あな、うたて。これはいとゆゆしきわざぞよ」とて、よろづにこしらへ聞こえ給へど、まことにいとつらしと思ひ給ひて、つゆの御いらへもし給はず。「よしよし。さらに見え奉らじ。いと恥づかし」など怨(ゑん)じ給ひて、御視開けて見給へど、物もなければ、「若(わか)の御有様や」と、らうたく見奉り給ひて、日一日入り居て、慰め聞こえ給へど、解けがたき御気色、いとどらうたげなり。

【現代語訳】

昼ごろ源氏の君は西の対にお渡りになって、「悩ましそうにしていらっしゃるが、ご気分でもお悪いのですか。今日は碁も打たないでつまらないですね」と言ってお覗きになると、姫君はいよいよお召し物をひき被って寝ておいでになる。女房たちは離れた所に控えているので、お側にお寄りになって、「どうしてこのように妙なおもてしをされるのですか。思いのほか世話をお焼かせになるのですね。皆がさぞかし変に思うでしょう」と、お布団を引きのけなさると、汗にぐっしょりで、額髪もひどく濡れていらっしゃる。「ああ、ひどい。涙は不吉です」と、あれこれ機嫌を取ろうとなさるが、姫君は本当に怒っておいでで、一言のお返事もなさらない。「よろしいよろしい。もうお目にかかりますまい。ひどく恥をかきました」などとお怨みになって、御硯を開けて御覧になっても中に御返事もないので、「初々しい御有様よ」と可愛らしくお思いになって、一日中御帳の中にいて慰めてお上げになるが、なかなかご機嫌が直らないのがいよいよ可愛らしいのである。

(注)現代語訳は、現代文としての不自然さをなくすため、必ずしも直訳ではない箇所があります。

|

古典に親しむ

万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |

バナースペース

【PR】

「紅葉賀」のあらすじ

(葵の上22~23歳)

(藤壺23~24歳)

(紫の上10~11歳)

同じ年の10月、桐壺帝の朱雀院行幸に先立って、懐妊中で祝賀会に出席できない藤壺のために宮中で試楽が催され、源氏は頭中将と共に青海波(せいがいは:雅楽の曲名)を舞った。容姿も舞いぶりもすぐれた頭中将だったが、源氏の美しさはこの上なく、帝をはじめ人々は涙を落とした。弘徽殿女御だけは忌々しく思い、「神が魅入って命をさらってしまいそう」などと憎まれ口を叩く。また、源氏の子を宿す藤壺は、心が晴れない。

翌年2月、藤壺は出産予定を2か月も遅れて皇子(のちの冷泉帝)を出産した。のちの冷泉帝(れいぜいてい)である。だが、その子の容貌は源氏にそっくりだった。帝をはじめ人々は喜ぶばかりで源氏との子であることに気づかないが、藤壷は、罪が露見するのではないかと、心はますます塞がれる。源氏も宮中で若宮の顔を見て驚く。源氏に瓜二つとの帝の言葉に、いよいよ罪の意識にさいなまれる。

4月、若宮が参内する。桐壷帝は、若宮を愛らしく思い大切に扱う。源氏も藤壷の宮も、恐ろしくも複雑な気持ちを隠すのがやっとの状態であった。そんな折、源氏は57、8歳の好色の女官(源典侍:げんのないしのすけ)とたわむれることがあった。現場に頭中将に踏み込まれ、弱みを握られて口止めする。

7月、藤壺は、東宮の母である弘徽殿女御を超えて中宮(皇后)に、また、源氏は参議にそれぞれ昇進した。立場が下となった弘徽殿女御は苦々しさを隠せない。帝は、若宮を東宮(皇太子)にするため、譲位を決意する。一方、源氏になついた若紫は、日に日に大人びていく。そんな若紫の噂を聞きつけた葵の上は、ますます源氏に冷たく当たる。

※巻名の「紅葉賀」は、紅葉の美しい十月に、先帝のための「賀」の祝いが催されたという本文中の記事が由来となっている。

(注) 青海波・・・雅楽の曲名で、とりわけ優雅で華麗な曲として名高い。舞には専用の装束をつけ、その波形の染模様も「青海波」と呼ばれた。インドから唐に伝わった舞だという。

「花宴」のあらすじ

(藤壺25歳)

(朧月夜 年齢不明)

紅葉賀のあった翌年2月下旬、宮中の南殿(紫宸殿)で桜花の宴が催され、人々は探韻(たんいん)を賜わって詩を作った。源氏は春鶯囀(しゅんおうでん)、頭中将は柳花宴(りゅうかえん)という舞を舞う。宴はさながら二人の独壇場であり、人々を魅了する。

宴がはてた夜、酒の酔いの醒めぬ源氏は、藤壺に会えないかと思い、宮中の庭をさまよい歩く。たまたま戸口の開いていた弘徽殿の細殿に忍び込み、そこで「朧月夜に似るものぞなき」と歌いながら来る女(朧月夜:弘徽殿女御の妹)と共に夜を過ごす。あわただしい一夜が明けた朝、二人は互いの名前も明かさず、扇だけをとりかわして別れた。翌日の宴の時、源氏は、惟光に昨夜の女の素性を探らせ、右大臣の娘、弘徽殿女御の妹だと分かる。

3月下旬、右大臣邸で藤の花の宴が催され、政敵である源氏も招待された。源氏は宴のはてた深夜に、朧月夜を探し出して再会し、彼女が、近く東宮(後の朱雀帝)のもとに入内する予定であることを知る。源氏にとってはいつもの恋愛の一つであったが、後にこの朧月夜との関係が発覚し、窮地に追い込まれていくことになる。

※巻名「花宴」は、宮中で「花見の宴」が催されたという本文中の記事が由来となっている。

(注)探韻・・・詩会で列席者が韻にする字を出し、くじ引きで1字ずつをもらい受け、漢詩を作ること。

「葵」のあらすじ

(六条御息所 29~30歳)

(葵の上 25~26歳)

(紫の上 14~15歳)

花の宴から2年後、源氏の父、桐壺帝が譲位され、弘徽殿女御を母とする源氏の異母兄の朱雀帝(すざくてい)が即位、藤壺の皇子(実は源氏との子、のちの冷泉帝)が新東宮に、朱雀帝の母・弘徽殿女御は皇太后(大后)になった。また、六条御息所の娘が伊勢の斎宮に、弘徽殿女御の女三宮が賀茂の斎院にそれぞれ立たれた。近衛大将に昇進していた源氏は東宮の後見役となり、内心恥じ入りながらも喜ぶ。

年上の恋人の六条御息所は、源氏の愛情が冷める一方であり、亡き東宮との間に生まれた姫君が今度伊勢の斎宮に立ったので、自分も一緒に伊勢に下ろうかと考えている。しかし、源氏への思いは断ち切れず、伊勢下向を止めようとしない源氏を恨めしく思っていた。そうしたところに葵の上の懐妊を知り、嫉妬の思いにかられる。

賀茂の新斎院の御禊(ごけい)の日、源氏も行列に加わった。この日、見物に来ていた葵の上の車と六条御息所の車が、大群衆の雑踏の中で車を置く場所を争い、御息所の車は散々な目にあった。プライドを傷つけられた六条御息所は、自分に気づくことなく通り過ぎて行く源氏の姿を車の中から見送りながら悔し涙に暮れ、魂が遊離するような状態に陥る。

その後、懐妊中の葵の上は物の怪に悩まされるようになり、源氏は、物の怪の正体が六条御息所の生霊(いきりょう)であることを知り驚愕する。葵の上は苦しみつつ、男の子(夕霧)を産んで急死した。源氏は、いつかは睦まじい仲になることもあろうと、互いの命をのんびり当てにしていた愚かさを悔やみ、葵の上の実家である左大臣邸で喪に服す。

葵の上の忌みがあけて、源氏は二条院で紫の上と新枕を交わした。14歳の美しい妻である。翌年正月、源氏は左大臣邸を訪れ、亡き葵の上の思い出話をして過ごした。一方、六条御息所は、己の嫉妬心が葵の上を取り殺したと思い込み、つれない源氏にも絶望して、都を去る決意を固める。

※巻名の「葵」は、源氏と源の典侍との贈答歌が由来となっている。源の典侍「はかなしや人のかざせる葵ゆゑ神の許しの今日を待ちける」。源氏「かざしける心ぞあだにおもほゆる八十氏人になべて葵を」

(注)物の怪・・・死霊、生霊などの正体不明の霊物。平安時代は戦乱こそ少なかったが、一方で政争の敗者が祟るという「御霊信仰」が生まれた。そのような負の心から生み出されたのが物の怪だった。そのため人の病気や死、苦痛は物の怪が取り憑いた結果と考えられ、それを調伏するための加持祈祷が行われた。

●『源氏物語』の作者は紫式部ではない?

●『源氏物語』が書かれた当時の読者は?

●紫式部の身長

●瀬戸内寂聴さんが語る紫式部

●平安貴族のトイレ

●『源氏物語』は怨霊信仰の産物?

~「凡人は歴史に学ぶ」から

語 句

気に入らない。不快である。つまらない。不似合いだ。「あいなく」は、わけもなく。

あえかなり

か弱い。華奢だ。繊細だ。

あくがる

心が体から離れてさまよう。うわの空にある。どこともなく出歩く。心が離れる。疎遠になる。

あさまし

驚くばかりだ。意外だ。情けない。興ざめだ。あきれるほどひどい。見苦しい。

あだあだし

浮気だ。移り気だ。うわべだけで誠意がない。

あだめく

浮気っぽく振舞う。うわつく。

あなかしこ

ああ恐れ多い。ああ慎むべきだ。

あながちなり

無理だ。身勝手だ。強引だ。ひたすらだ。ひたむきだ。

はなはだしい。ひどい。

あはあはし

いかにも軽薄だ。浮ついている。

あらましごと

予測される事柄。予想。

あらまほし

望ましい。理想的だ。

ありありて

このままでいて。生き長らえて。その果てに。

いかで

どうして。どういうわけで。どうにかして。ぜひとも。

いとど

いよいよ。いっそう。

いぶせし

気が晴れない。うっとうしい。気がかりである。不快だ。気詰まりだ。

いまいまし

慎むべきだ。縁起が悪い。不吉だ。憎らしい。癪にさわる。

今めく

現代風である。

いみじ

甚だしい。並々でない。よい。すばらしい。ひどい。恐ろしい。

うしろめたし

先が気がかりだ。どうなるか不安だ。やましい。うしろぐらい。

うしろやすし

気安い。先が安心だ。心配がない。

うたて

ますますはなはだしく。いっそうひどく。

うちつけなり

あっという間だ。軽率だ。ぶしつけだ。

うつたへに

ことさら。まったく。

うるはし

壮大で美しい。立派だ。きちんとしている。端正だ。きまじめで礼儀正しい。親密だ。誠実だ。色鮮やかだ。正しい。

うれたし

しゃくだ。いまいましい。つれない。自分には辛い。

えならず

何とも言えないほどすばらしい。

おとなぶ

大人になる。一人前になる。大人らしくなる。大人びる。

おのがじし

各自それぞれ。思い思いに。

おほとのごもる

おやすみになる。

おほやけ

朝廷。天皇。公的なこと。

かごと

言い訳。不平。恨み言。

かしこ

あそこ。かのところ。

かたはらいたし

きまりが悪い。気恥ずかしい。腹立たしい。苦々しい。みっともない。気の毒である。

形見(かたみ)

遺品。遺児。遠く別れた人の残した思い出となるもの。

くすし

神秘的だ。不思議だ。堅苦しい。窮屈だ。

くたす

腐らせる。無にする。やる気をなくさせる。非難する。

けしうはあらず

そう悪くない。まあまあだ。

げに

なるほど。いかにも。本当に、まあ。

けらし

・・・たらしい。・・・たようだ。・・・たのだなあ。

心もとなし

じれったい。待ち遠しい。不安で落ち着かない。気がかりだ。ほのかだ。かすかだ。

ことごとし

仰々しい。いかにも大げさだ。

ことわりなり

もっともだ。道理だ。

才(ざえ)

学識。教養。才能。

さかしがる

小賢しく振舞う。利口ぶる。

さはれ

えい、ままよ。どうともなれ。それはそうだが。しかし。

さぶらふ

お仕えする。参上する。(貴人のそばに)ございます。あります。

さらぬ

そうではない。そのほかの。大したことではない。

消息(せうそこ)

手紙。便り。

そこはかとなし

どことはっきりしない。とりとめもない。何ということもない。

たいだいし

不都合だ。もってのほかだ。

たぶ

お与えになる。下さる。

つきなし

取り付くすべがない。手掛かりがない。ふさわしくない。

つとめて

早朝。翌朝。

つれなし

素知らぬふうだ。平然としている。冷淡だ。薄情だ。ままならない。

とぶらひ

訪問すること。見舞い。

長押(なげし)

柱の側面に取り付けて、柱と柱との間を横につなぐ材。鴨居に添える「上長押」、敷居に添える「下長押」がある。

なつかし

心が引かれる。親しみが持てる。昔が思い出されて慕わしい。

なづさふ

水に浮かんで漂っている。

なれ親しむ。慕い懐く。

はかなし

頼りない。むなしい。あっけない。ちょっとしたことだ。幼い。粗末だ。

ひたぶるなり

ひたすらだ。一途だ。いっこうに。まったく。

びんなし

具合が悪い。都合が悪い。不便だ。感心できない。かわいそうだ。いたわしい。

ほだし

手かせ。足かせ。妨げ。

まいて

まして。なおさら。いうまでもなく。

みづら

男性の髪型の一つで、髪を頭の中央で左右に分け、耳のあたりで束ねて結んだもの。上代には成年男子の髪型で、平安時代には少年の髪型となった。

むくつけき

異様で不気味だ。恐ろしい。ひどく無骨だ。

やむごとなし

よんどころない。格別に大切だ。この上ない。高貴だ。尊ぶべきだ。

やるかたなし

心を晴らしまぎらす方法がない。普通でない。とてつもない。

ゆゆし

恐れ多い。はばかられる。不吉だ。忌まわしい。甚だしい。とんでもない。すばらしい。立派だ。

らうたし

かわいらしい。いとおしい。世話してやりたくなる。

わりなし

仕方がない。むやみやたらだ。無理やりだ。言いようがない。ひどい。この上ない。

をこなり

間が抜けている。馬鹿げている。

をさをさ

ほとんど。あまり。めったに。なかなかどうして。

古典文学を学ぶ意義

第二に、古典文学は日本語の美しさと独自性を体現しています。古代の歌や物語は、音韻やリズムにこだわり、豊かなイメージや比喩を用いて表現されています。また、古い時代の文学作品は、日本独自の美意識や価値観を反映しており、それらを理解していることで日本文化の一端を垣間見ることができます。

第三に、古典文学は現代の文学や芸術にも大きな影響を与えています。多くの作家や詩人が、古典文学のテーマや形式を借りて新たな創作を展望しています。それにより、現代の文学作品をより深く味わう力を培うことができます。

総じて言えば、古い日本文学を学ぶことは、日本文化や歴史時代を俯瞰し、日本語の美しさや独自性を体感する機会を提供してくれますし、それらのつながりを確認することもできます。古典文学は、私たちの文化的な認識を形成するための重要な要素であり、その価値は今後も間違いなく継続していくでしょう。

【PR】