マスカーニの『カヴァレリア・ルスティカーナ』

「オペラが好き」というと、えらくカッコつけてると思われるかもしれませんが、恥を忍んで申しますと、実は不肖私のオペラ鑑賞は、細かなストーリーとかセリフだとかは、あまり理解しないまま(そもそも外国語なので分からない)、ひたすら音楽に聴き入るばかりなのです。実際にオペラを観たこともないし、DVDも1枚しか持っていません。CDによる鑑賞ばかりで、まさに邪道中の邪道なんであります。どうぞお笑いください。

しかしながら、オペラは、独唱や重唱、合唱の声楽のみならず、管弦楽あり、時には協奏曲、独奏曲の要素もあり、すなわち、クラシックのすべてのジャンルがてんこ盛りになっている。そして、それらが次から次へと目まぐるしく演奏される。これほどに贅沢で楽しい音楽はない!と思っているんです。これこそがオペラを愛してやまない理由であり、私のように、ストーリーを無視して、音楽だけを鑑賞する仕方もあっていいのではないかと勝手に主張しています。

でも、そのせいか、あとになってそのストーリーの詳細を知ると、それまで聴いていた音楽のイメージとマッチしないと感じることがしばしばあります。たとえば、イタリアの作曲家マスカーニの『カヴァレリア・ルスティカーナ』、まことに美しい旋律の間奏曲で有名なオペラですが、題名は「田舎の騎士道」といった意味で、兵役帰りの男と元フィアンセの人妻をめぐる三角関係のもつれ、そして殺人事件にまで発展するという悲劇が描かれた作品です。言ってみれば、週刊誌のゴシップ記事になるような話。

初めてそれを知ったときは、なぜこのストーリーにこのような音楽が乗せられたのかと、かなり怪訝に思いましたよ。聞けば、マスカーニは、オペラの題材が決定する前から間奏曲のメロディーを作っていたといいますから、ひょっとしてそのせいもあるのかもしれません。その後、何度も聴き続けてきた今も、依然としてそんな違和感が拭えません。要するに、ストーリーの卑近さ?に比べて、音楽があまりに美しすぎるのです。

これについての論評としては、間奏曲の安らかで美しい旋律が最後の悲劇を際立たせるとか、ただきれいな音楽というのではなく、その裏にさまざまな切羽詰まった感情が秘められているとか、はたまた美しい音楽は悲劇を欲するもの、などと言われているようです。なるほど、そういう捉え方もあるのかと感心します。一方では後付けの無理やりなこじつけの気がしないでもないですが、ここは、私の邪(よこしま)な鑑賞態度がよくないということにしておきます。

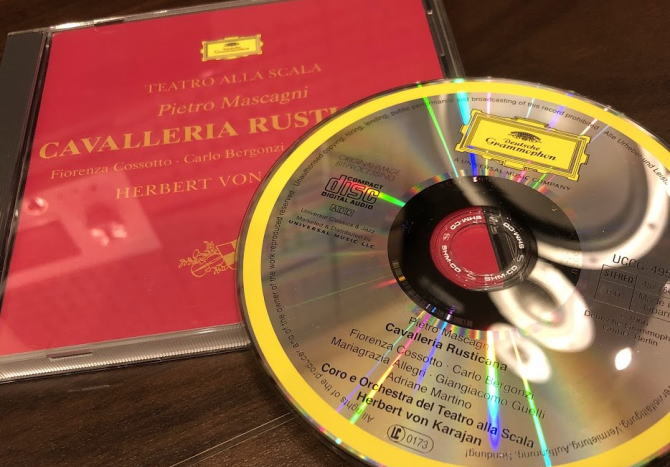

とまれ、このオペラは、1890年にローマの歌劇場で行われた初演では、聴衆が興奮のあまり叫び出し、カーテンコールは60回に及び、オペラ史上類を見ない大ヒットとなったそうです。愛聴盤は、カラヤン指揮による、ミラノ・スカラ座での1965年録音盤です。間奏曲の表現力が素晴らしいのはもちろんのこと、大好きなコッソットさんの妖艶で美しい歌声にメロメロになります。

●おもなオペラ作品

| マスカーニ | カヴァレリア・ルスティカーナ |

| モンテヴェルディ | ポッペーアの戴冠/ウリッセの帰還/オルフェオ |

| モーツァルト | ドン・ジョヴァンニ/魔笛/フィガロの結婚/コシ・ファン・トゥッテ/皇帝ティートの慈悲/後宮からの逃走/クレタ王イドメネオ |

| ワーグナー | トリスタンとイゾルデ/タンホイザー/ローエングリン/ニュルンベルクのマイスタージンガー/ニーベルングの指環/パルジファル |

| ヴェルディ | ドン・カルロ/椿姫/オテロ/ファルスタッフ/シモン・ボッカネグラ/リゴレット/アイーダ/トロヴァトーレ |

| プッチーニ | ラ・ボエーム/トゥーランドット/蝶々夫人/トスカ |

| ビゼー | カルメン |

| R・シュトラウス | ばらの騎士/サロメ |

| ロッシーニ | セビリアの理髪師/ウィリアム・テル |

| ウェーバー | 魔弾の射手 |

| ドビュッシー | ペレアスとメリザンド |

【PR】

人生、ファイト

がんばれビジネスマン

【PR】

オーディオの話

〜映画『プリティ・ウーマン』から

→目次へ