源氏物語

篝火(かがりび)

■近江の君の噂

この頃、世の人の言種(ことぐさ)に、「内の大殿(おほいどの)の今姫君」と、事に触れつつ言ひ散らすを、源氏の大臣聞こしめして、「ともあれかくもあれ、人見るまじくて籠(こも)り居たらむ女子(をんなご)を、なほざりのかごとにても、さばかりに物めかし出でて、かく人に見せ言ひ伝へらるるこそ、心得ぬ事なれ。いと際々(きはぎは)しうものし給ふあまりに、深き心をも尋ねずもて出でて、心にも適(かな)はねば、かくはしたなきなるべし。よろづの事、もてなしがらにこそ、なだらかなるものなめれ」と、いとほしがり給ふ。

かかるにつけても、「げによくこそ」と、「親と聞こえながらも、年頃の御心を知り聞こえず、馴れ奉らましに、恥ぢがましき事やあらまし」と、対の姫君思し知るを、右近もいとよく聞こえ知らせけり。憎き御心こそ添ひたれど、さりとて、御心のままに押したちてなどもてなし給はず、いとど深き御心のみまさり給へば、やうやうなつかしううちとけ聞こえ給ふ。

【現代語訳】

近ごろ世間の人の噂で「内大臣の今姫君(近江の君)」と、何かにつけて言い触らすのを源氏の大臣も耳にされ、「何はともあれ、人目に触れずに隠れていたはずの姫君(近江の君)を、落し胤であるかといういい加減な口実はあったにせよ、あれほど大げさに引き取った上で人にも見せたりして噂を立てられるとは心得がたいことだ。はっきりさせようとするあまり、詳しい事情も調べずに引き取ってはみたものの、それが心に叶わないとなれば、このような心ない扱いをなさるのだろう。万事やり方次第で穏やかに運ぶものなのに」と、気の毒がられる。

このような噂を聞くにつけ、「本当に、よくぞこちらの大臣におすがりしたことよ。実の親でいらしゃっても、長く離れていた間のご性質も知らずに名のり出たところで、恥ずかしい思いをするようなこともあったであろう」と、今こそ対の姫君(玉鬘)はお分かりになるが、右近も、大臣のお愛しみの有難さをよく姫君に申し聞かせてさしあげていたのだ。源氏の君は困った御心こそおありだが、かといってその御心のままに行動なさるようなことはなく、いよいよ愛情の深さがまさっていく一方なので、姫君もようやく打ち解けていらっしゃる。

↑ ページの先頭へ

■初秋、源氏と玉鬘

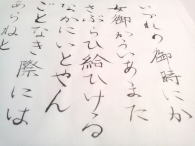

秋になりぬ。初風涼しく吹き出でて、背子(せこ)が衣もうら寂しき心地し給ふに、忍びかねつつ、いとしばしば渡り給ひて、おはしまし暮らし、御琴なども習はし聞こえ給ふ。五六日(いつかむゆか)の夕月夜(ゆふづくよ)はとく入りて、少し雲隠るるけしき、荻(をぎ)の音もやうやうあはれなる程になりにけり。御琴を枕にて、もろともに添ひ臥したまへり。かかる類(たぐひ)あらむや、と、うち嘆きがちにて夜ふかし給ふも、人の咎(とが)め奉らむことを思せば、渡り給ひなむとて、御前(おまへ)の篝火(かがりび)の少し消え方なるを、御供なる右近(うこん)の大夫を召して、点(とも)しつけさせ給ふ。

いと涼しげなる遣水(やりみづ)のほとりに、気色ことに広ごり伏したる檀(まゆみ)の木の下に、打松(うちまつ)おどろおどろしからぬ程に置きて、さし退きて点(とも)したれば、御前の方は、いと涼しくをかしき程なる光に、女の御さま見るにかひあり。御髪(みぐし)の手当りなど、いと冷やかにあてはかなる心地して、うちとけぬさまに物をつつましと思したる気色、いとらうたげなり。帰り憂く思しやすらふ。「絶えず人侍ひて点しつけよ。夏の、月なき程は、庭の光なき、いとものむつかしくおぼつかなしや」と宣ふ。

「篝火にたち添ふ恋の煙(けぶり)こそ世には絶えせぬ焔(ほのほ)なりけれ

いつまでとかや。ふすぶるならでも、苦しき下燃(したも)えなりけり」と聞こえ給ふ。女君、あやしの有様や、と思すに、

「行く方なき空に消(け)ちてよ篝火のたよりにたぐふ煙(けぶり)とならば

人のあやしと思ひ侍らむこと」と、わび給へば、「くはや」とて出で給ふに、東の対の方に、面白き笛の音(ね)、箏(さう)に吹きあはせたり。「中将の、例のあたり離れぬどち、遊ぶにぞあなる。頭の中将にこそあなれ。いとわざとも吹きなる音かな」とて、立ちとまり給ふ。

【現代語訳】

秋になった。初風が涼しく吹いてきて、背子の衣の裾もうら寂しく、こらえきれなくなっては足繁く姫君(玉鬘)のもとにおいでになって日を過ごし、御琴などをお教えになる。五、六日頃の夕月は早く沈み、少し曇っている空の景色、荻を渡る風音もしだいに情緒深くなる頃になった。殿と姫君は、御琴を枕にしてご一緒に横になっていらっしゃる。こんな男女の例が他にあろうかとため息をもらしがちに夜更けまでいらっしゃるが、やはり人の疑いを招きそうなのが気におかかりなので、お帰りになろうとして、お庭先の篝火が少し消えかかっているのを、お供の右近の大夫をお呼びになって火を灯させなさる。

とても涼しげな遣水のほとりに、格別な風情で枝が横に広がっている壇(まゆみ)の木の下に、松明を目立たない程度に置き、少し離れて火を点しているので、お部屋のほうはまことに涼しく、ほどよく明るい光に照らされ、女君(玉鬘)のご様子は見れば見るほど美しい。御髪の手触りなど、たいそう冷ややかで上品な感じがして、恥ずかしそうに固くなっていらっしゃる気配がとても可愛らしい。源氏の君は帰り難くてぐずぐずしていらっしゃる。「ずっと誰かがいて火を点し続けるようになさい。夏の月のない夜は、庭に光がないと気味が悪く心もとないものだから」とおっしゃる。

「篝火の煙とともに立ち上る恋の煙こそ、いつまでも絶えることのない炎なのですよ。

いつまで待てと言うのですか。くすぶっているのも苦しい下燃えです」とおっしゃる。女君も奇妙な二人の仲だとお思いになり、

「行方も知らない空でお消しになってください。篝火につれて立ち昇る煙とおっしゃるのなら。

人が変に思いますでしょう」と心配なさるので、「これはこれは」といってご退出なさると、東の対の方で風情のある笛の音が箏と合奏している。源氏の君は「中将(夕霧)が、例によって一緒にいる友達と遊んでいるらしい。たぶん頭中将(柏木)であろう。とても見事に響く音であるよ」といって、お立ち止まりになる。

↑ ページの先頭へ

■夕霧と柏木兄弟参上

御消息(せうそこ)、「こなたになむ、いと影涼しき篝火にとどめられてものする」と宣へれば、うち連れて三人(みたり)参り給へり。「風の音秋になりにけりと聞こえつる笛の音(ね)に忍ばれでなむ」とて、御琴ひき出でて、なつかしき程に弾き給ふ。源中将は、盤渉調(ばんしきてう)にいと面白く吹きたり。頭の中将、心づかひして出だしたて難(がた)うす。「遅し」とあれば、弁の少将、拍子(ひやうし)うち出でて、忍びやかに謡(うた)ふ声、鈴虫にまがひたり。二返(ふたかへ)りばかり謡はせ給ひて、御琴は中将に譲らせ給ひつ。げにかの父大臣の御爪音(つまおと)にをさをさ劣らず、華やかに面白し。

「御簾(みす)の内に、物の音聞き分く人ものし給ふらむかし。今宵は盃(さかづき)など心してを。盛り過ぎたる人は、酔(ゑひ)泣きのついでに、忍ばぬ事もこそ」と宣へば、姫君も、げにあはれと聞き給ふ。絶えせぬ中の御契り、おろかなるまじきものなればにや、この君達を人知れず目にも耳にもとどめ給へど、かけてさだに思ひ寄らず、この中将は、心の限り尽くして、思ふ筋にぞ、かかるついでにも、え忍びはつまじき心地すれど、様よくもてなして、をさをさ心とけても掻(か)きわたさず。

【現代語訳】

お使いを出して、「こちらで、火影の涼しい篝火に引き留められています」と案内なさると、三人連れ立って参上なさった。源氏の君は「笛の音を聞いて風の音が秋になったと感じられ、我慢できなくなって」と、御琴を取り出して心ひかれる音でお弾きになる。源中将(夕霧)は、盤捗調(ばんしきちょう)で趣深く笛を吹く。頭中将(柏木)は、姫君に気を遣ってなかなか歌い出すことができない。源氏の君が「早く」とご催促なさるので、弁の少将が拍子を打ち出し、静かに歌い出した声は鈴虫と聞きまがうほどだ。弁の少将に二度ばかりお歌わせになって、御琴を中将(柏木)に譲られた。まことにあの父大臣の弾き方に劣らず、中将は華やかに弾いた。

源氏の君が、「御簾の内に演奏の分かる人がいらっしゃるようだ。今宵は盃などは控えましょう。私のような年寄りは酔ったついでに抑えきれなくなることがあるから」とおっしゃると、姫君(玉鬘)も胸にしみて聞いていらっしゃる。姉弟の強い絆が並々ではないからだろうか、姫君は、この君たちを人知れず目にも耳にもおとめになっていらっしゃったが、全くそうとは知らずに、中将(柏木)は心の限りを尽くして姫君のことを慕っているので、このような機会にも気持ちを抑えきれないように思われるが、見苦しくなくふるまって、気を緩めることなく弾き続けた。

【PR】

↑ ページの先頭へ

野分(のわき)

■野分の襲来

これを御覧じつきて里居(さとゐ)し給ふほど、御遊びなどもあらまほしけれど、八月(はづき)は故前坊(こぜんぼう)の御忌月(きづき)なれば、心もとなく思しつつ明け暮るるに、この花の色まさるけしきどもを御覧ずるに、野分(のわき)、例の年よりもおどろおどろしく、空の色変りて吹き出づ。花どもの萎(しを)るるを、いとさしも思ひしまぬ人だに、あなわりなと思ひ騒がるるを、まして草むらの露(つゆ)の玉の緒(を)乱るるままに、御心まどひもしぬべく思したり。「覆(おほ)ふばかりの袖」は、秋の空にしもこそ欲しげなりけれ。暮れゆくままに、物も見えず吹き迷はして、いとむくつけければ、御格子など参りぬるに、うしろめたくいみじ、と花の上を思し嘆く。

【現代語訳】

中宮はこのお庭の景色をお気に召して、お里にとどまっていらっしゃるので、その間に管弦の遊びなどもなさりたかったが、八月は故前東宮(中宮の父宮)の御忌月なのでご遠慮なさり、花の移ろいを気になさりつつ明かし暮していらっしゃると、いよいよ見事に咲き揃っていく様子を御覧になる頃、野分の風が例年よりも大変烈しく、空の色が不気味に変わって吹き出した。多くの花が傷んでしまうのをそれほど気にかけない人たちでさえ、まあ無残なと心乱されるくらいだから、まして秋がお好きな中宮は、草むらに置いた露の玉の緒が乱れ散るのをご覧になっただけで、御心もかきたてられるようにお思いになる。あの「大空に覆うばかりの袖もがな春咲く花を風にまかせじ」という古歌は、春よりも秋の空にこそ欲しいものと思われるのだった。日が暮れるにしたがって何も見えないほど吹き荒れて、ひどく気味が悪かったので、御格子など早々と下ろしてしまったから、見えない庭の花のことをひどく案じておいでになる。

↑ ページの先頭へ

■夕霧、紫の上を垣間見る

南の殿(おとど)にも、前栽(せんざい)つくろはせ給ひける折にしも、かく吹き出でて、もとあらの小萩(こはぎ)はしたなく待ちえたる風の気色なり。折れ返り、露もとまるまじく吹き散らすを、すこし端(はし)近くて見給ふ。大臣(おとど)は姫君の御方におはしますほどに、中将の君参り給ひて、東の渡殿(わたどの)の小障子(こさうじ)の上より、妻戸(つまど)の開きたる隙(ひま)を何心もなく見入れ給へるに、女房のあまた見ゆれば、立ちとまりて音もせで見る。御屏風も、風のいたく吹きければ、押したたみ寄せたるに、見通しあらはなる廂(ひさし)の御座(おまし)にゐ給へる人、物に紛るべくもあらず、気高く清らに、さと匂ふ心地して、春の曙(あけぼの)の霞(かすみ)の間(ま)より、面白き樺桜(かばざくら)の咲き乱れたるを見る心地す。あぢきなく、見奉るわが顔にも移り来るやうに、愛敬(あいぎやう)は匂ひ散りて、またなく珍しき人の御さまなり。

御簾(みす)の吹き上げらるるを、人々押ヘて、いかにしたるにかあらむ、うち笑ひ給へる、いといみじく見ゆ。花どもを心苦しがりて、え見棄てて入り給はず。御前なる人々も、さまざまに物清げなる姿どもは見渡さるれど、目移るベくもあらず。「大臣(おとど)のいとけ遠く遙かにもてなし給ヘるは、かく、見る人ただにはえ思ふまじき御有様を、至り深き御心にて、もしかかることもやと思すなりけり」と思ふに、気配恐ろしうて立ち去るにぞ、西の御方より、内の御障子(みさうじ)ひき開けて渡り給ふ。

【現代語訳】

南の御殿(紫の上の御殿)でも、お庭先を手入れなさっていたまさにその折も折、野分が吹き出して、まばらな株の小萩が待ち迎えた風としてはあまりに激しすぎる勢いである。あちらこちらに枝がしない、露の一滴も残さぬほど吹き散らすのを、女君(紫の上)は少し縁側近くに出てご覧になっていらっしゃる。源氏の君は明石の姫君のお部屋にいらっしゃっているが、その時、中将の君(夕霧)がこちらにおいでになって、東の渡殿の小障子の上から、妻戸が開いている隙間を何気もなくお覗きになったところ、女房が多く見えたので、立ち止まって音も立てずに見ている。お屏風も風がひどく吹いたため畳んで端に寄せてあるので、奥まではっきり見通せる。その廂の間の御座所に座っていらっしゃる方は、他の誰とも紛れようもなく気高く清らかに、さっと照り映える感じがして、春の曙の霞の間から美しい樺桜が咲き乱れたのを見るような心地がする。どうにもならぬほど目を離せずにいるわが顔にその美貌がふりかかってくるようで、またとない稀有なご容姿であった。

御簾が風に吹き上げられるのを女房たちが慌てて押さえて、そのはずみに何かおかしいことがあったのか、にっこりお笑いになるのがひとしお美しく見える。多くの花が散るのが気がかりで、よう見捨てて奥にお入りにならない。御前にいる女房たちも様々に美しげな姿ではあるが、この御方から目が移す気にはなれない。「父大臣が自分をここからひどく遠ざけてお近づけにならないのは、これほどに見る人が心を動かさずにいられないお美しさから、周到に用心なさって、このようなことがないようにとお考えになったからだ」と思い、恐ろしくなって立ち去ろうとしたちょうどその時、源氏の君が、西のお部屋から内の障子を引き開けてお戻りになった。

↑ ページの先頭へ

■玉鬘を見舞う

(一)

西の対には、恐ろしと思ひ明かし給ひける名残に、寝過ぐして今ぞ鏡なども見給ひける。「ことごとしく前(さき)な追ひそ」と宣へば、殊(こと)に音せで入り給ふ。屏風なども皆たたみ寄せ、物しどけなくしなしたるに、日の華やかにさし出でたるほど、けざけざともの清げなる様して居給へり。近くゐ給ひて、例の風につけても同じ筋にむつかしう聞こえ戯(たはぶ)れ給へば、堪へず、うたてと思ひて、「かう心憂ければこそ、今宵の風にもあくがれなまほしく侍りつれ」と、むつかり給へば、いとよくうち笑ひ給ひて、「風につきてあくがれ給はむや、軽々しからむ。さりともとまる方ありなむかし。やうやうかかる御心むけこそ添ひにけれ。道理(ことわり)や」と宣へば、「げに、うち思ひのままに聞こえてけるかな」と思して、みづからもうち笑み給ヘる、いとをかしき色あひ頬(つら)つきなり。酸漿(ほほづき)などいふめるやうにふくらかにて、髪のかかれる隙々(ひまひま)美しう覚ゆ。まみのあまりわららかなるぞ、いとしも品(しな)高く見えざりける。その外(ほか)はつゆ難(なん)つくべうもあらず。

【現代語訳】

西の対では、昨夜の風の恐ろしさに一晩中まんじりともなさらず夜をお明かしになったので、女君(玉鬘)は寝過ごして、今やっと鏡などにお向かいになっていた。源氏の君は「おおげさに先払いをしないように」とおっしゃって、あまり音を立てずにお入りになる。屏風などもみな畳んで片寄せしてあり、乱雑になっているところへ朝日がぱっと差してきたので、女君はくっきりとおきれいに見える。源氏の君は側近くにお寄りになって、昨夜の台風のお見舞いにつけても、例によって色めいた戯れ言をおっしゃるので、女君は嫌がられ、「嫌なことばかり仰せなので、昨夜の風と一緒にどこかへ行ってしまえばよろしゅうございました」と、ご機嫌を悪くなさると、源氏の君は愉快そうにお笑いになられて、「風とともに行ってしまわれるなんて、軽率なことです。それとも、どこか心惹かれる所がおありなのでしょうか。だんだんそのようなお気持ちも出てきたのですね。無理もありません」とおっしゃると、女君は「本当にあけすけに言い過ぎたこと」とお思いになって、ご自身もお笑いになり、それはまことに可愛らしいお顔立ちである。酸漿(ほおずき)とかいうもののようにふっくらして、髪がふりかかった間から見えるお肌のなまめかしさ。目元がにこやか過ぎるのが特に上品とは見えないのだったが、その他はどこにも難点がない。

(二)

中将、いとこまやかに聞こえ給ふを、いかでこの御容貌(かたち)見てしがな、と思ひ渡る心にて、隅(すみ)の間(ま)の御簾(みす)の几帳は添ひながらしどけなきを、やをら引き上げて見るに、紛るる物どもも取りやりたれば、いとよく見ゆ。

かく戯(たはぶ)れ給ふ気色のしるきを、「あやしのわざや、親子と聞こえながら、かく懐(ふところ)離れず、もの近かべき程かは」と目とまりぬ。「見やつけ給はむ」と恐ろしけれど、あやしきに心もおどろきて、なほ見れば、柱がくれに少し側(そば)み給へりつるを、引き寄せ給へるに、御髪(みぐし)のなみ寄りてはらはらとこぼれかかりたる程、女もいとむつかしく苦しと思ひ給へる気色ながら、さすがにいとなごやかなる様して、寄りかかり給へるは、ことと馴れ馴れしきにこそあめれ。「いであなうたて。いかなる事にかあらむ。思ひ寄らぬ隈(くま)なくおはしける御心にて、もとより見馴れ生(お)ほしたて給はぬは、かかる御思ひ添ひ給へるなめり。うべなりけりや。あなうとまし」と思ふ心も恥づかし。

女の御さま、げにはらからといふとも、すこし立ち退(の)きて、異腹(ことはら)ぞかしなど思はむは、などか心あやまりもせざらむ、と覚ゆ。昨日(きのふ)見し御けはひにはけ劣りたれど、見るに笑(ゑ)まるる様は、立ちも並びぬべく見ゆる。八重(やへ)山吹の咲き乱れたる盛りに露のかかれる夕映えぞ、ふと思ひ出でらるる。折にあはぬよそへどもなれど、なほうち覚ゆるやうよ。花は限りこそあれ、そそけたる蘂(しべ)なども交じるかし、人の御容貌(かたち)のよきは、たとへむ方なきものなりけり。御前(おまへ)に人も出で来ず、いとこまやかにうちささめき語らひ聞こえ給ふに、いかがあらむ、まめだちてぞ立ち給ふ。

【現代語訳】

中将(夕霧)は、父大臣が親しくお語らいになっている間に、どうにかしてこの女君(玉鬘)のお姿を見たいものだと前々から思っていたので、隅の間の御簾を、几帳は奥に立ててあるがきちんとしていないので、そっと引き上げて見ると、邪魔になる調度もすっかり取り払っており、奥までとてもよく見える。

父大臣がそんな具合に戯れになっておられる様子がよく見えるのを、「おかしなことだ、親子といいながら、あの年ごろの姫君を懐へ入れんばかりに親しくなさってよいのだろうか」と怪しく感じた。「見つかりはしないか」と恐れたが、不思議さにかられてなお見続けていると、女君が柱に隠れて少し横を向いていらっしゃるのを大臣がお引き寄せになった拍子に、御髪が片方にゆれてはらはらと着物にこぼれかかり、困っておられる様子ながらも素直な感じで大臣に寄りかかっていらっしゃるのは、よほど馴染み深い関係なのだろう。「でもまあひどい、一体どうしたことか。父上は色恋の道には抜け目なくいらっしゃるご性分だから、生まれた時から側でお育てにならなかった娘には、こんな色めいたお気持ちになるのだろう。無理もないことなのか。ああ嫌だ」と、そう思うご自分の心までも恥ずかしい。

女君のご器量は、姉弟とはいっても少し縁遠い腹違いであったら、ひょんな間違いでも起こしかねないと思えるほど魅力的である。昨日お見かけしたお方(紫の上)には少し及ばないようだが、見るからに微笑えましいお姿は肩を並べそうに見える。八重山吹の咲き乱れた盛りに、露がかかっている夕映えの美しさがふと思い浮かぶ。季節外れのたとえだが、中将にはそう感じられる。花の美しさには限りがあり、乱れた蘂なども交じるものだが、この女君のご器量の良さはたとえようもないものだ。御前には誰も来ないので、大臣はこまやかに語っていらっしゃったが、どうしたことか、急に真顔になってお立ちになる。

【PR】

↑ ページの先頭へ

行幸(みゆき)

■大原野行幸

(一)

その十二月(しはす)に、大原野(おほはらの)の行幸(ぎやうがう)とて、世に残る人なく見騒ぐを、六条院よりも御方々引き出でつつ見給ふ。卯の時に出で給うて、朱雀(すざか)より五条の大路(おほぢ)を西ざまに折れ給ふ。桂川のもとまで物見車ひまなし。行幸といへど必ずかうしもあらぬを、今日は親王(みこ)たち上達部(かむだちめ)も、皆心ことに、御馬、鞍(くら)を整へ、随身(ずいじん)馬副(うまぞひ)の容貌(かたち)丈(たけ)だち、装束(さうぞく)を飾り給うつつ、めづらかにをかし。左右大臣、内大臣、納言(なふごん)より下(しも)、はた、まして残らず仕うまつり給へり。青色の袍衣(うへのきぬ)、葡萄染(えびぞめ)の下襲(したがさね)を、殿上人、五位六位まで着たり。雪ただいささかづつうち散りて、道の空さへ艶(えん)なり。親王たち上達部なども、鷹にかかづらひ給へるは、めづらしき狩りの御装(よそ)ひどもを設け給ふ。近衛(このゑ)の鷹飼(たかがひ)どもは、まして世に目馴れぬ摺衣(すりごろも)を乱れ着つつ、気色(けしき)ことなり。

女は詳しくも見知らぬ方の事なれど、珍しうをかしきことに、競(きほ)ひ出でつつ、その人ともなく、かすかなる足弱き車など、輪を押しひしがれ、あはれげなるもあり。浮き橋のもとなどにも、好ましう立ちさまよふ好(よ)き車多かり。

【現代語訳】

その年の十ニ月に大原野へ行幸があるというので、世間では皆がこぞって見物しようと騒ぎ、六条院からもご婦人方が続々と牛車を引き出して見物にお出かけになる。卯の刻(午前5時ごろ)に宮中を出発なさって、朱雀から五条の大路を西の方角にお曲がりになる。桂川のたもとまで物見の車がびっしりと並んでいる。行幸といってもいつもはこれほど盛大ではないのだが、今日は親王たちや上達部もみな特別に馬や鞍をととのえ、随身や馬副には容姿や背丈の立派な者を選び、装束を飾り立てているのが見事であった。左右の大臣、内大臣、納言より下の人々もまた残らずお供をなさった。青色の袍衣に葡萄染の下襲を、殿上人から五位六位までが着ている。雪が時おりちらついて、道中の空さえ風情がある。親王や上達部の中でも鷹狩に参加される方々は、見事な狩の装いをご用意していらっしゃる。近衛府の鷹飼たちは、なおのこと珍しい摺衣をそれぞれに着て、その様子は格別である。

女どもは滅多に見たこともない出来事を珍しく面白い見物と思い、皆が競うように出てきたので、大した身分でもない人のお粗末な車などは、車輪を押しつぶされて気の毒なことになっているのもある。桂川の浮橋のあたりにも優美に移動する立派な車が多かった。

(二)

西の対の姫君も立ち出で給へり。そこばくいどみ尽くし給へる人の御容貌(かたち)有様を見給ふに、帝の、赤色の御衣(ぞ)奉りてうるはしう動きなき御かたはら目に、なずらひ聞こゆべき人なし。わが父大臣を、人知れず目をつけ奉り給へど、きらきらしうもの清げに、盛りにはものし給へど、限りありかし。いと人にすぐれたるただ人と見えて、御輿(こし)の内(うち)より外(ほか)に、目移るべくもあらず。まして、容貌(かたち)ありや、をかしやなど、若き御達(ごたち)の消えかへり心移す中少将、何くれの殿上人やうの人は、何にもあらず消え渡れるは、さらに類(たぐひ)なうおはしますなりけり。源氏の大臣の御顔ざまは、異(こと)ものとも見え給はぬを、思ひなしの今少しいつかしう、かたじけなくめでたきなり。さは、かかる類はおはしがたかりけり。

あてなる人は、皆もの清げにけはひ異なべい物とのみ、大臣中将などの御にほひに目馴れ給へるを、出で消えどものかたはなるにやあらむ、同じ目鼻とも見えず、口惜しうぞ圧(お)されたるや。兵部卿宮(ひやうぶきやうのみや)もおはす。右大将の、さばかり重りかに由(よし)めくも、今日の装(よそ)ひいとなまめきて、胡籙(やなぐひ)など負ひて、仕うまつり給へり。色黒く鬚(ひげ)がちに見えて、いと心づきなし。いかでかは女のつくろひたてたる顔の色あひには似たらむ。いとわりなき事を、若き御心地には見おとしたまうてけり。

【現代語訳】

西の対の姫君(玉鬘)も、今日はお出かけになった。綺羅を尽くして競い合っていらっしゃる大勢の容貌や衣装を御覧になると、帝が赤色の御衣をお召しになり、身じろぎなさらずにおいでになる美しいおん横顔に、お比べできる人はない。わが父大臣を人知れず注意して拝すると、きらびやかでさっぱりとして男盛りではいらっしゃるが、でもやはり限界があった。まことに誰よりも立派な臣下という感じで、御輿の中にいらっしゃる御方のほかに目移りしようもない。ましてご器量がよいとか綺麗だなどと若い女房たちが死ぬほど慕っている中将、少将、何とかの殿上人といった人が物の数にも入らず目にも入らないのは、帝がまことに類なくいらっしゃるせいだった。源氏の大臣のお顔立ちは帝と別物ともお見えにならないが、それでも気のせいか、帝のほうがもう少し威厳があり、畏れ多くご立派だった。してみると、こんなに素晴らしい御方は世に二人とおいであそばすものではなかったのだ。

これまで大臣(源氏)や中将(夕霧)などのお美しさを見馴れていらっしゃる姫君は、高貴な人はみな綺麗で気配も特別だとばかり思い込んでいらしたのに、見映えしない人々は見劣りして問題になさらないからだろうか、同じ目鼻の人間とも見えず、情けないほど圧倒されている。兵部卿宮もお出ましになっている。右大将は普段はたいそう重々しく気取っていらっしゃるが、今日の装いはたいそう優美で、胡籙など背負って供奉していらっしゃる。しかし色が黒く鬚が多く見えて、とても好きになれない。男の顔を化粧した女の顔の色あいに似せるのは土台無理なのだが、姫君はお若いだけに理不尽にお考えになって、すっかりお見下しになるのだった。

↑ ページの先頭へ

■源氏と内大臣の対面

(一)

大臣(おとど)も、めづらしき御対面に、昔の事思し出でられて、よそよそにてこそ、はかなき事につけて、いどましき御心も添ふべかめれ、さし向ひ聞こえ給ひては、かたみにいとあはれなる事の数々思し出でつつ、例の、隔てなく、昔今の事ども、年頃の御物語に日暮れゆく。御土器(かはらけ)など勧め参り給ふ。「侍はでは悪しかりぬべかりけるを、召しなきに憚(はばか)りて。承り過ぐしてましかば、御勘事(かうじ)や添はまし」と申し給ふに、「勘当(かんだう)はこなたざまになむ。勘事(かうじ)と思ふこと多く侍る」など、気色ばみ給ふに、この事にや、と思せば、わづらはしうて、かしこまりたる様にてものし給ふ。

「昔より、公私(おほやけわたくし)の事につけて、心の隔てなく、大小の事聞こえ承り、羽を並ぶるやうにて、朝廷(おほやけ)の御後見(うしろみ)をも仕うまつる、となむ思う給へしを、末の世となりて、その上(かみ)思ひ給へし本意(ほい)なきやうなる事、うち交じり侍れど、内々の私事(わたくしごと)にこそは。おほかたの心ざしは、さらに移ろふ事なくなむ。何ともなくて、積もり侍る年齢(としよはひ)に添へて、いにしへの事なむ恋しかりけるを、対面(たいめん)賜はることもいと稀にのみ侍れば、事限りありて、世だけき御ふるまひとは思ひ給へながら、親しき程には、その御勢をも、引きしじめ給ひてこそは、とぶらひものし給はめとなむ、恨めしき折々侍る」と聞こえ給へば、「いにしへはげに面馴(おもな)れて、あやしくたいだいしきまで慣れ侍ひ、心に隔つることなく御覧ぜられしを、朝廷(おほやけ)に仕うまつり羽を並べたる数にも思ひ侍らで、嬉しき御かへりみをこそ、はかばかしからぬ身にて、かかる位に及び侍りて、朝廷(おほやけ)に仕うまつり侍ることに添へても、思う給へ知らぬには侍らぬを、齢(よはひ)の積もりには、げにおのづからうちゆるぶことのみなむ、多く侍りける」など、かしこまり申し給ふ。

【現代語訳】

内大臣も、久しぶりのご対面に昔のことが思い出され、離れていればこそ、つまらないことにも競争心を起こされるのだろうが、いざ差し向かいでお話しになると、お互いにお若かった日のことなどをあれこれ思い出しになり、以前のように心の隔てもなく、あの頃の事やこの頃の事、積もるお話をなさっているうちに日が暮れてゆく。そしてしきりに盃をお酌み交わしになる。内大臣が「お伺いしなければならなかったのですが、お召しがないので遠慮しておりました。今日のお越しを存じながら参らずじまいになれば、ご不興がさらに増しておりましたでしょう」とおっしゃると、源氏の君は「お叱りを受けるのはこちらの方です。お咎めになるのではと思うことが多くあります」などと意味ありげにおっしゃるので、さてはこの姫のことかと面倒に思いになり、恐縮したふうをよそおっていらっしゃる。

源氏の君が、「昔から公私にわたって心の隔てなく、大小にかかわらずご相談申しあげ、翼を並べるように朝廷の後見をお勤め申し上げていると思っていましたが、長い年月を経て、最初の頃とは違うようなことが起こりましたが、でも、それは内々の事にすぎません。それ以外の気持ちに少しも変りはありません。ただいつの間にか年を重ね、昔が恋しくてなりませんのに、お会いするのもごく稀になるばかりですので、立場上、威儀あるお振る舞いも当然とは存じながら、どうか親しい間柄においては、その威儀も少し抑えていただいてお訪ねいただけたらと恨めしく思う折もありました」とおっしゃると、内大臣は「昔は仰せのとおり、よくお会いして馴れ馴れしく失礼なまでにお親しみ申し上げて、隔てなくご一緒させていただきましたが、朝廷にお仕え申し上げた当初は、私など翼を並べる数にも入るまいと存じておりましたのに、取るに足らぬ身ながら、このような位に昇りつめてお仕えできるのも、あなた様のお引き立てと思っております。しかし、年をとると何をしますにも億劫になってしまいます」など、恐縮して申し上げなさる。

(二)

そのついでに、ほのめかし出で給ひてけり。大臣、「いとあはれに、めづらかなる事にも侍るかな」と、まづうち泣き給ひて、「その上(かみ)より、いかになりにけむ、と尋ね思う給へし様は、何のついでにか侍りけむ、憂へに耐へず、漏らし聞こし召させし心地なむし侍る。今かく少し人数(ひとかず)にもなり侍るにつけて、はかばかしからぬ者どもの、方々(かたがた)につけてさまよひ侍るを、かたくなしく見苦しと見侍るにつけても、またさるさまにて、数々に連ねては、あはれに思う給へらるる折りに添へても、まづなむ思ひ給へ出でらるる」と宣ふついでに、かのいにしへの雨夜(あまよ)の物語に、色々なりし御睦言(むつごと)の定めを思し出でて、泣きみ笑ひみ、皆うち乱れ給ひぬ。夜いたう更けて、おのおのあかれ給ふ。

「かく参り来あひては、さらに、久しくなりぬる世の古事(ふるごと)思う給へ出でられ、恋しき事の忍び難きに、立ち出でむ心地もし侍らず」とて、をさをさ心弱くおはしまさぬ六条殿も、酔(ゑ)ひ泣きにや、うちしほれ給ふ。宮、はたまいて、姫君の御事を思し出づるに、ありしにまさる御有様勢ひを見奉り給ふに、飽かず悲しくてとどめ難く、しほしほと泣き給ふ。あま衣は、げに心ことなりけり。

【現代語訳】

こうしたついでに、源氏の君は、姫君(玉鬘)のことをそれとなくおっしゃった。内大臣は「胸が痛みます。またとないお話しを伺ったものです」と、まず泣かれて、「あの当時から、どうなったのだろうと心配して捜しておりましたが、何の折だったか、心配をこらえきれず、ついお話し申し上げたような気がいたします。今は私もこうして少しは人並の立場になりましたので、つまらぬ縁であちこちにいた子供たちを集め、みっともなく見苦しいとは思いますが、そんな子供たちを並べてみますと、しみじみ胸にしみて感じられますし、行方不明になってしまった娘のことも思い出さずにはいられません」とおっしゃり、ふと、あの若かりし頃の雨夜の物語にさまざまに女の品定めをしたことをお思い出しになり、泣いたり笑ったりして、源氏も内大臣もすっかりお打ち解けになった。夜がたいそう更けてから、それぞれお帰りになる。

「こうしてお会いしたばかりに、久しい昔のことが思い出され、懐かしい気持ちに堪え難く、出て行く気もいたしません」とおっしゃって、普段あまり気弱ではいらっしゃらない六条の殿(源氏)も、酔い泣きだろうか、涙ぐんでいらっしゃる。まして大宮は、亡くなられた姫君(葵の上)の御ことをお思い出しになり、姫君の生前にもましてご立派になられた源氏のお姿やご権勢を拝見し、いつまでも悲しくて涙を止められず、さめざめとお泣きになる。尼衣の身ゆえ、まことに格別の風情である。

【PR】

↑ ページの先頭へ

藤袴(ふじばかま)

■玉鬘の悩み

尚侍(ないしのかみ)の御宮仕のことを、誰も誰もそそのかし給ふも、「いかならむ、親と思ひ聞こゆる人の御心だに、うちとくまじき世なりければ、ましてさやうの交じらひにつけて、心より外(ほか)に便(びん)なき事もあらば、中宮も女御も、方々(かたがた)につけて心おき給はば、はしたなからむに、わが身はかくはかなき様にて、いづ方にも深く思ひとどめられ奉る程もなく、浅き覚えにて、ただならず思ひ言ひ、いかで人笑へなる様に見聞きなさむ、とうけひ給ふ人々も多く、とかくにつけて、安からぬ事のみありぬべきを」、物思し知るまじき程にしあらねば、様々に思ほし乱れ、人知れずもの嘆かし。

「さりとて、かかる有様も悪しき事はなけれど、この大臣(おとど)の御心ばへの、むつかしく心づきなきも、いかなるついでにかは、もて離れて、人の推し測るべかめる筋を、心清くもありはつべき。実(まこと)の父大臣も、この殿の思さむところを憚(はばか)り給ひて、うけばりて取り放ち、けざやぎ給ふべき事にもあらねば、なほとてもかくても見苦しう、かけかけしき有様にて心を悩まし、人にもて騒がるべき身なめり」と、なかなかこの親尋ね聞こえ給ひて後(のち)は、殊(こと)に憚り給ふ気色もなき大臣の君の御もてなしを取り加へつつ、人知れずなむ嘆かしかりける。

思ふ事を、まほならずとも、片端にても、うちかすめつべき女親もおはせず、いづ方もいづ方も、いと恥づかしげに、いとうるはしき御様どもには、何事をかは、さなむかくなむとも聞こえ分き給はむ。世の人に似ぬ身の有様をうち眺めつつ、夕暮の空あはれげなる気色を、端(はし)近うて見出だし給へる様、いとをかし。

【現代語訳】

尚侍としての出仕を、どなたもどなたも姫君(玉鬘)にお勧めになるのだが、「どうしたらいいものかしら。親とお頼み申し上げている方の御心さえ安心できないのに、ましてそのような宮中での交わりには、思いがけない不都合が起こり、中宮(秋好中宮)や女御(弘徽殿女御)のご機嫌を損なうことになったら途方に暮れるだろうし、わが身はこんな心細い立場で、どちらの親にも深い縁があるわけでもなく、世間からも軽んじられて、自分と大臣(源氏)との関係を普通ではないと取り沙汰され、どうにかして物笑いの種にしようと恨んでいる人々も多く、何かにつけて嫌なことばかりあるに違いない」と、その辺の分別がおできにならないお年頃でもないので、さまざまにお心が乱れ、一人で嘆いていらっしゃる。

「かと言って、こうして六条院に住まっているのも悪くはないけれど、この大臣(源氏)のお気持ちが厄介で厭わしいので、いったいどんな機会に世間の邪推を晴らすことができようか。実の父大臣も、大臣(源氏)のお考えを憚って、私を強いて引き取って、はっきりと自分の娘としてお取り扱いにもならないので、やはりどちらにしても体裁悪く、好色がましい目で見られる者として心を悩まし、世間にも騒がれる身なのだろう」と、なまじ実の親が自分をお捜し当てなさってからは、ことさら遠慮なさる様子もない大臣の君(源氏)のおふるまいが加わって、人知れず悩んでいらっしゃった。

こういう場合に、悩み事を、ほんの少しでも漏らすことのできる女親もいらっしゃらず、どちらの親御にしてもまことにご立派で近づきにくい方々とあっては、何をああだこうだとご相談できよう。世に類のないわが身の上を思い嘆きながら、夕暮の空がしみじみと胸にせまる景色を、縁近くに出て眺めていらっしゃる様子は、たいそう美しい。

↑ ページの先頭へ

■夕霧の申し入れ

かかるついでにとや思ひ寄りけむ、蘭(らに)の花のいと面白きを持(も)給へりけるを、御簾(みす)のつまより差し入れて、「これも御覧ずべきゆゑはありけり」とて、とみにもゆるさで持(も)給へれば、うつたへに、思ひもよらで取り給ふ御袖を引き動かしたり。

同じ野の露にやつるる藤袴(ふぢばかま)あはれはかけよかごとばかりも

道のはてなるとかや、いと心づきなくうたてなりぬれど、見知らぬ様に、やをらひき入りて、

「尋ぬるにはるけき野辺の露ならばうす紫やかごとならまし

かやうにて聞こゆるより、深きゆゑはいかが」と宣へば、少しうち笑ひて、「浅きも深きも、思し分く方は侍りなむと思ひ給ふる。まめやかには、いとかたじけなき筋を思ひ知りながら、えしづめ侍らぬ心の中(うち)を、いかでか知ろしめさるべき。なかなか思し疎まむがわびしさに、いみじく籠(こ)め侍るを、今はた同じと思ひ給へわびてなむ。頭の中将の気色は御覧じ知りきや。人の上になど思ひ侍りけむ。身にてこそいとをこがましく、かつは思ひ給へ知られけれ。なかなか、かの君は思ひさまして、つひに御あたり離るまじき頼みに、思ひ慰めたる気色など見侍るも、いと羨ましくねたきに、あはれとだに思しおけよ」など、こまかに聞こえ知らせ給ふ事多かれど、かたはらいたければ書かぬなり。

【現代語訳】

中将(夕霧)は、こんな機会にでもとお考えになったのか、蘭の花(藤袴)が見事に咲いているのを持っていらしたのを御簾の端から差し入れて、「これも御覧になるべき因縁のあるものです」と言って、すぐには手を離さず持っていらっしゃるのを、気づかずに玉鬘がお取りになろうとする、その御袖をすっとお引きになった。

あなたと同じ野の露にしおれている藤袴なのです。祖母の死をいたむ私に、せめてかわいそうだと言ってください、申し訳ほどにでも。

申し訳程度の逢瀬のおつもりなのかしらと、玉鬘はひどく厭わしく気味悪い気持ちになられたが、そ知らぬふりでそっと奥に引き下がって、

「お尋ねになってみて、それが遠い野辺の露というならば、この藤袴の薄紫の色は単なる言いがかりでしかありませんでしょう。

こうしてお話しする以上に、あなたとの深い因縁はございますまい」とお答えになるので、中将は少し笑って、「浅いも深いもお分かりのはずと存じます。本当は畏れ多くも帝のお召しによってあなたが尚侍として出仕なさるのは承知してはおりますが、抑えようのない私の心の内をどうしてお分かりになれましょう。もし打ち明けたらかえって疎んじられるのが辛くて、ひたすら胸におさめてまいりましたが、今はもうどうにでもなれと思い余りまして。頭中将(柏木)の気持ちは分かっておられましょうか。どうして私は他人事のように思っていたのでしょうか。いざ自分のことになってみると、よくよく愚かしいことだと思い知らされました。あの君(柏木)は、あなたが実の姉だとわかると、あきらめて、姉弟としていつまでも親しくしていられるのを頼みに気持ちを慰めている様子で、とても羨ましく妬ましいものですから、私のことをせめてかわいそうとでもお思いください」など、こまごまと訴え続けなさったが、聞き苦しいので、ここでは書かないこととする。

↑ ページの先頭へ

■夕霧、源氏に報告

「年頃かくてはぐくみ聞こえ給ひける御心ざしを、ひがざまにこそ人は申すなれ。かの大臣もさやうになむおもぶけて、大将のあなたざまの便りに気色ばみたりけるにも、答(いら)へ給ひける」と聞こえ給へば、うち笑ひて、「方々(かたがた)いと似げなき事かな。なほ、宮仕をも何事をも御心許して、かくなむと思されむ様まにぞ従ふべき。女は三(み)つに従ふものにこそあなれど、ついでを違(たが)ヘて、おのが心に任せむ事は、あるまじき事なり」と宣ふ。

「内々(うちうち)にも、やむごとなきこれかれ年頃を経てものし給へば、えその筋の人数(ひとかず)にはものし給はで、捨てがてらにかく譲りつけ、おほぞうの宮仕への筋に、領(らう)ぜむと思し置きつる、いと賢くかどある事なりとなむ、喜び申されけると、確かに人の語り申し侍りしなり」と、いとうるはしき様に語り申し給へば、げに、さは思ひ給ふらむかしと思すに、いとほしくて、「いとまがまがしき筋にも思ひ寄り給ひけるかな。いたり深き御心ならひならむかし。今おのづから、いづ方につけても、あらはなる事ありなむ。思ひ隈(ぐま)なしや」と笑ひ給ふ。

御気色はけざやかなれど、なほ疑ひはおかる。大臣も、「然(さ)りや。かく人の推し測る、案に落つる事もあらましかば、いと口惜しくねぢけたらまし。かの大臣に、いかでかく心清き様を、知らせ奉らむ」と思すにぞ、「げに宮仕への筋にて、けざやかなるまじく紛れたる覚えを、賢くも思ひ寄り給ひけるかな」と、むくつけく思さる。

【現代語訳】

夕霧が、「長年こうして姫君を養育していらっしゃる父君の御心ざしを、世間の者は変に誤解して噂しております。内大臣も、あの大将(鬚黒大将)があちらを頼って姫君との結婚をご所望なさいました時、何かそのような意味合いのお答えをなさいました」と申し上げると、大臣(源氏)はお笑いになり、「どれもこれもひどく的外れな噂であるよ。宮仕えにせよ何にせよ、実父(内大臣)のお許しがあって、こうとお考えになることに従わねばならない。女には三従の道があるそうだが、順序を誤って、私の心のままに振舞うことはあってはならない」とおっしゃる。

夕霧が、「内大臣は内心では『六条院には前々から高貴なご夫人方がいらっしゃるので、姫君(玉鬘)をその方々の中にはお入れにくく、半ば捨てるつもりで私(内大臣)に譲って、ふつうに宮仕えをさせてから自分のものにしようとのお心づもりだろう、まことに賢いやり方だ』と感心していたと、はっきりある人が話していました」と、正面切ってお話になるので、大臣(源氏)は「なるほど、内大臣はそうお考えなさるだろうな」とお思いになると、玉鬘が気の毒で、「ひどく邪推なさったものだね。何でも気がお回りになるご性分からだろうよ。そのうち皆に分かるようになるだろう。全く人は思いも寄らない想像をするものだ」とお笑いになる。

そのご様子はいかにも潔白そうであるが、それでもやはり疑いは残る。大臣も「そうか。皆があれこれ想像する通りにでもなったら実に口惜しいことだろう。内大臣に、どうにかして私の潔白な心をお知らせしたいものだ」とお思いになると、「いかにも中将の言う通り、表向きは宮仕えという風にしてうまくごまかしている姫君への気持を、内大臣はよくも感づきなさったものだ」と、気味悪くお思いになる。

(注)三従の道・・・幼い時は父兄に従い、嫁いでは夫に従い、夫が死んでからは子に従う(礼記)。

↑ ページの先頭へ

■懸想人の失望

かくて御服など脱ぎ給ひて、「月立たばなほ参り給はむこと忌(いみ)あるべし。十月ばかりに」と思し宣ふを、内裏(うち)にも心もとなく聞こし召し、聞こえ給ふ人々は、誰も誰もいと口惜しくて、この御参りの先に、と心寄せのよすがよすがに責めわび給へど、吉野の滝を堰(せ)かむよりも難(かた)き事なれば、「いとわりなし」とおのおの答(いら)ふ。中将も、なかなかなる事をうち出でて、いかに思すらむ、と苦しきままに、駆(かけ)り歩(あり)きて、いとねんごろに、おほかたの御後見(うしろみ)を思ひあつかひたる様にて、追従(つゐしよう)し歩(あり)き給ふ。たはやすく、軽(かる)らかにうち出でては聞こえかかり給はず、めやすくもてしづめ給へり。

実(まこと)の御兄弟(はらから)の君達は、え寄り来ず、宮仕への程の御後見を、と、おのおの心もとなくぞ思ひける。頭の中将、心を尽くしわびしことは、かき絶えにたるを、うちつけなりける御心かな、と人々はをかしがるに、殿の御使にておはしたり。なほもて出でず、忍びやかに御消息(せうそこ)なども聞こえかはし給ひければ、月の明かき夜、桂の陰に隠れてものし給へり。見聞き入るべくもあらざりしを、名残りなく南の御簾(みす)の内に据(す)ゑ奉る。

【現代語訳】

こうして、姫君(玉鬘)は喪服などもお脱ぎになって、「来月は忌む月なのでご出仕には障りがあろう。十月ごろに」とおっしゃるのを、帝も待ち遠しく思し召し、姫君(玉鬘)に求婚してきた方々はどなたもこなたもひどく残念で、入内の前に何とかしてほしいと、それぞれ伝手のある女房に泣きついて訴えなさるが、吉野の滝を堰き止めるよりも難しいので、「打つ手がありません」と女房たちは各々答える。中将(夕霧)も、言わないでよかったことを打ち明けてしまい、どう思っていらっしゃるかと気がかりなので、忙しそうに駆けずり回って、たいそう細々とお世話役をつとめるふりをしてご機嫌を伺っていらっしゃる。軽率に口をすべらさず、お気持ちを抑えていらっしゃる。

実の御兄弟たちは、こちらへは寄りつけないので、宮仕えになったらお世話しようと、それぞれその日を待ちわびている。頭中将(柏木)は心を尽くして姫君に思いを訴えていたが、それがぱったり止んでしまったのを、あっさりした御心ですこと、と女房たちは面白がっていたが、その頭中将(柏木)が内大臣のお使いとしていらっしゃった。まだひそやかに文などをやり取りなさっていたが、月の明るい夜なので、中将は桂の木陰に隠れておいでになる。姫君はこれまでは文を見ようとも話を聞こうともなさらなかったが、今回は打って変わって南の御簾の前にお通しする。

↑ ページの先頭へ

■髭黒大将、玉鬘に執心

大将は、この中将は同じ右の次将(すけ)なれば、常に呼びとりつつ、ねむごろに語らひ、大臣にも申させ給ひけり。「人柄もいとよく、朝廷(おほやけ)の御後見(うしろみ)となるべかめる下形(したかた)なるを、などかはあらむ」と思しながら、「かの大臣のかくし給へる事を、いかがは聞こえ返すべからむ、さるやうある事にこそ」と心得給ヘる筋さへあれば、任せ聞こえ給へり。

この大将は、東宮の女御の御兄弟(はらから)にぞおはしける。大臣達をおき奉りて、さし次ぎの御覚え、いとやむごとなき君なり。年三十二、三の程にものし給ふ。北の方は紫の上の御姉ぞかし。式部卿宮の御大君(おほいぎみ)よ。年のほど三つ四つが年上(このかみ)は、ことなるかたはにもあらぬを、人柄やいかがおはしけむ、媼(おうな)とつけて心にも入れず、いかで背(そむ)きなむと思へり。その筋により、六条の大臣は、大将の御事は、似げなくいとほしからむと思したるなめり。色めかしくうち乱れたる所なき様ながら、いみじくぞ心を尽くし歩(あり)き給ひける。「かの大臣も、もて離れても思したらざなり。女は宮仕をもの憂げに思いたなり」と内々の気色も、さる詳しき便りしあれば、漏り聞きて、「ただ大殿(おほとの)の御おもむけの異なるにこそはあなれ。実(まこと)の親の御心だに違(たが)はずは」と、この弁のおもとにも責め給ふ。

【現代語訳】

大将(髭黒大将)は、この中将(柏木)が同じ右近衛府の次官であるので、いつも呼び迎えて熱心に頼み込み、内大臣にも姫君(玉鬘)との結婚の取次ぎを頼んでおいでになった。人柄もとてもよく、将来は朝廷の御後見をなさるべき下地もあるので、内大臣も、どうして姫君の婿としてふさわしからぬことがあろうかとお思いになるが、あの太政大臣(源氏)がせっかく姫君の出仕を計らっていらっしゃるのを変えていただくわけにもいかず、さらに大臣と姫君との間にしかるべき関係ができていると察してもいるので、全てあちらへお任せになっている。

この大将は、東宮の御母女御の御兄弟でいらっしゃる。六条の大臣(源氏)と内大臣をお除き申せば、それに次いで帝の御覚えの並々ならぬお方である。年は三十ニ、三ぐらいになられる。北の方は紫の上の御姉君であり、式部卿宮の長女でいらっしゃる。三つ四つ年上なのは別段珍しくはないのだが、人柄に問題でもあったのだろうか、大将はこのお方を媼と呼んで気にもかけず、どうにかして離縁したいと思っている。六条の大臣はそんな事情をご存じなので、大将と姫君(玉鬘)のご縁談は、似つかわしくなく具合の悪いものとお考えらしい。色好みでふしだらなところはないご様子だが、この姫君に対しては、たいそう心を尽くしてご奔走なさっている。

「内大臣には異議がおありではないのだし、当の姫君は宮仕えに気が進まないと思っていらっしゃるのだし」と、内々の様子までも詳しく知る手づるがあるので、そこから漏れ聞いて、「ただ大殿(源氏)のご意向が違っていらっしゃるだけのこと。実の親(内大臣)さえ御同心なら差し支えないではありませんか」と、仲介役の弁の君をもお責めになる。

【PR】

↑ ページの先頭へ

真木柱(まきばしら)

■髭黒と北の方

(一)

暮れぬれば、心も空に浮きたちて、いかで出でなむと思ほすに、雪かきたれて降る。かかる空にふり出でむも、人目いとほしう、この御気色も、憎げにふすべ恨みなどし給はば、なかなかことつけて、我もむかひ火つくりてあるべきを、いとおいらかにつれなうもてなし給へる様の、いと心苦しければ、いかにせむと思ひ乱れつつ、格子などもさながら、端(はし)近うちち眺めて居給へり。北の方気色を見て、「あやにくなめる雪を、いかで分け給はむとすらむ。夜も更けぬめりや」と、そそのかし給ふ。今は限り、とどむとも、と思ひめぐらし給へる気色、いとあはれなり。「かかるには、いかでか」と宣ふものから、「なほこの頃ばかり。心の程を知らで、とかく人の言ひなし、大臣(おとど)たちも左右(ひだりみぎ)に聞き思さむことを憚(はばか)りてなむ。途絶えあらむはいとほしき。思ひ静めてなほ見はて給へ。ここになど渡してば心安く侍りなむ。かく世の常なる御気色見え給ふ時は、外様(ほかざま)に分くる心も失せてなむ、あはれに思ひ聞こゆる」など語らひ給へば、「立ちとまり給ひても、御心の外(ほか)ならむは、なかなか苦しうこそあるべけれ。よそにても、思ひだにおこせ給はば、袖の氷も解けなむかし」など、和やかに言ひ居給へり。

【現代語訳】

日が暮れると、髭黒大将は心も浮き浮きして、何とかして出かけようとお思いになるが、あいにく雪がひどく降っている。こんな空模様にわざわざ出かけるのも見苦しいし、北の方が憎々しく嫉妬すればかえってそれを口実に対抗して出かけることもできるのだが、北の方はいかにも気にかけていない風で、それがひどく気の毒で、どうしようかと迷いつつ格子なども上げたまま部屋の端近くで考え込んでいらっしゃる。北の方はその様子を見て、「あいにくの雪をどのように踏み分けて行かれるおつもりですか。夜も更けました」とそそのかすようにおっしゃる。今夜は留めても無駄だとご思案していらっしゃる北の方の様子は不憫だった。大将は「こんな雪の中をどうして出かけられるものですか」とおっしゃりながらも、「しかしこの頃は、私の心も知らずに女房たちがあれこれと取り沙汰し、大臣たちのお耳に入ればどうお思いになるか心配でして。行かないとあちらに気の毒です。あなたは気を落ち着けて私のやりようを見ていてください。姫君(玉鬘)をこちらの邸に迎えてしまえば気兼ねもなくなりましょう。今日のようにあなたが普通のご気分でいらっしゃる時は他の女に心も移らず、あなただけを愛おしく感じます」などおっしゃると、北の方は「たとえお出かけにならなくとも、それが御本心でなかったらかえって苦しゅうございます。他所にいらしても思って下さりさえするなら、涙にぬれた袖の氷も解けましょう」など、穏やかにおっしゃる。

(二)

御火取り召して、いよいよ焚きしめさせ奉り給ふ。自らは、萎えたる御衣(ぞ)どもに、うちとけたる御姿、いとど細うか弱げなり。しめりておはする、いと心苦し。御目のいたう泣き腫(は)れたるぞ、少しものしけれど、いとあはれと見る時は、罪なう思して、いかで過ぐしつる年月ぞと、名残りなう移ろふ心のいと軽きぞや、とは思ふ思ふ、なほ心懸想(こころげさう)は進みて、そら嘆きをうちしつつ、なほ装束(さうぞく)し給ひて、小さき火取とり寄せて、袖に引き入れてしめ居給へり。なつかしき程に萎えたる御装束に、容貌(かたち)も、かの並びなき御光にこそ圧(お)さるれど、いと鮮やかに男々(をを)しき様して、ただ人(うど)と見えず、心恥づかしげなり。

侍(さぶら)ひに人々声して、「雪少し隙(ひま)あり。夜は更けぬらむかし」など、さすがにまほにはあらで、そそのかし聞えて、声づくり合へり。中将、木工(もく)など、「あはれの世や」などうち嘆きつつ、語らひて臥したるに、正身(さうじみ)はいみじう思ひ静めて、らうたげに寄り臥し給へりと見る程に、にはかに起き上がりて、大きなる籠(こ)の下なりつる火取を取り寄せて、殿の後ろに寄りて、さと沃(い)かけ給ふ程、人のやや見あふる程もなうあさましきに、あきれてものし給ふ。さる細かなる灰の、目鼻にも入りて、おぼほれて物も覚えず。払ひ捨て給へど、立ち満ちたれば、御衣(ぞ)ども脱ぎ給ひつ。

【現代語訳】

北の方は御香炉を取り寄せ、女房に命じてますます焚きしめさせておあげになる。ご自身は着慣れたお召し物を重ねてのふだん着のお姿で、ひどく痩せ細ってか弱げである。沈んでいらっしゃるのがまことに痛々しい。お目をひどく泣き腫らしているのが少し疎ましいけれど、まことに愛情を感じて見ていらっしゃる時は、咎める気にならない。よくぞ長年夫婦生活を続けてきたことよと、それをすっかり忘れて心変わりする自分は何と軽薄だと思うものの、それでもやはり姫君(玉鬘)への思いは募るので、ため息をついてみせては、やはり装束を整えて小さな香炉を取り寄せ、袖に入れて焚き染めていらっしゃる。程よく着なれた御装束に、顔立ちも、あの類ない源氏の大臣のお美しさには比べようもないが、たいそう男らしく凛とした感じで、臣籍の人とも見えず威厳が備わっていらっしゃる。

詰所で供人たちの声がして、「雪が少し止んでおります。夜は更けてしまいましょう」などと、さすがに遠慮しながら催促申し上げて咳払いをし合っている。中将や木工などは「おいたわしいこと」などと嘆息をもらしながら語らって横になっていたが、当の北の方はじっと気持ちを抑えて、いじらしげに脇息により伏していらっしゃると見えたのに、急に起き上がって大きな伏籠の下にあった香炉を手にして、殿の後ろにからさっと灰を浴びせかけなさった。人々が見届ける間もない一瞬の出来事で、大将は驚いて呆然としていらっしゃる。細かな灰が目や鼻にも入って、動転してわけがわからない。灰をお払いのけになるが、あたり一面に立ちこめているので、せっかくのお召し物も脱いでしまわれた。

(三)

うつし心にてかくし給ふぞ、と思はば、また顧(かへりみ)すべくもあらずあさましけれど、例の御物怪(もののけ)の、人に疎ませむとする業(わざ)と、御前なる人々も、いとほしう見奉る。立ち騒ぎて、御衣ども奉り換へなどすれど、そこらの灰の、鬢(びん)のわたりにも立ち昇り、よろづの所に満ちたる心地すれば、清らを尽くし給ふわたりに、さながら参(まう)うで給ふべきにもあらず。心違(こころたが)ひとはいひながら、なほ珍しう見知らぬ人の御有様なりや、と爪弾(つまはじ)きせられ、疎ましうなりて、あはれと思ひつる心も残らねど、このころ荒だててば、いみじき事出で来なむ、と思し静めて、夜半(よなか)になりぬれど、僧など召して、加持(かぢ)まゐり騒ぐ。呼ばひののしり給ふ声など、思ひ疎み給はむにことわりなり。

【現代語訳】

正気でこんなことをするのだったら、二度と振り向く気にもなれないほど呆れることだったが、これも例の物の怪が人に嫌わせようとしてしているのだと、周りの女房たちもおいたわしく存じ上げる。大騒ぎをしてお召し物などをお替えになるが、多くの灰が鬢のあたりにもふりかかって、どこもかしこも灰まみれになった心地がするので、華美を尽くした姫君のもとにこのまま参られるわけにもいかない。いかにお気がふれているとはいっても、全く珍しい、見たことも聞いたこともないお振舞いであるよと、大将は愛想も尽き果てて、先刻の愛しく思った気持ちも消え失せてしまったが、今、事を荒立てれば面倒なことになろうとお気持ちを抑え、夜中にもかかわらず僧などを召して、加持、祈祷をしてさしあげる騒ぎである。北の方のいよいよ大声でわめいていらっしゃるお声など、大将が嫌になられるのも無理からぬことである。

↑ ページの先頭へ

■姫君、柱に和歌を残す

父宮聞きたまひて、「今は、しかかけ離れてもて出で給ふらむに、さて心強くものし給ふ、いと面(おも)なう人笑へなることなり。おのがあらむ世の限りは、ひたぶるにしも、などか従ひくづほれ給はむ」と聞こえ給ひて、にはかに御迎へあり。

北の方、御心地すこし例になりて、世の中をあさましう思ひ嘆き給ふに、かくと聞こえ給へれば、「強ひて立ちとまりて、人の絶えはてむ様を見はてて思ひとぢめむも、いますこし人笑へにこそあらめ」など思し立つ。(中略)

日も暮れ、雪降りぬべき空の気色も心細う見ゆる夕べなり。「いたう荒れ侍りなむ。早う」と御迎への君達(きんだち)そそのかし聞こえて、御目おし拭(のご)ひつつ眺めおはす。姫君は、殿(との)いとかなしうし奉り給ふ習ひに、見奉らではいかでかあらむ、「今なむ」とも聞こえで、また逢ひ見ぬやうもこそあれ、と思ほすに、うつぶし臥して、え渡るまじと思ほしたるを、「かく思したるなむ、いと心憂き」など、こしらへ聞こえ給ふ。ただ今も渡り給はなむ、と待ち聞こえ給へど、かく暮れなむに、まさに動き給ひなむや。常に寄り居給ふ東面(ひむがしおもて)の柱を、人に譲る心地し給ふもあはれにて、姫君、檜皮色(ひはだいろ)の紙の重ね、ただいささかに書きて、柱の乾割(ひわ)れたる狭間(はざま)に、笄(かうがい)の先して押し入れ給ふ。

今はとて宿かかれぬとも慣れ来つる真木(まき)の柱は我を忘るな

えも書きやらで泣き給ふ。母君、「いでや」とて、

慣れきとは思ひ出づとも何により立ちとまるべき真木の柱ぞ

御前なる人々も様々に悲しく、さしも思はぬ木草のもとさへ、恋しからむことと目とどめて、鼻すすり合へり。

【現代語訳】

父宮(式部卿宮)がこうした事情をお聞きになって、「今となっては、大将(髭黒)がこうまでわが娘(北の方)を蔑ろになさるなら、このまま辛抱していてはひどく面目が悪いし、物笑いの種となる。私が達者でいる間は、何も無理に従順にしている必要はない」と仰せになって、にわかにお迎えを差し向けられる。

北の方は、ご気分が少し正気になって、男心の辛さを嘆いていらしたところに、お迎えが来たとお聞きになると、「強いてここに踏みとどまって、いよいよ最後に見捨られるのを見届けてから諦めるというのも、いっそう物笑いになるであろう」などとご決心なさる。(中略)

日も暮れて、雪が降ってきそうな空のけしきも心細く見える夕べである。「ひどく天気が荒れましょう。早く」と、お迎えの君達が催促申し上げて、涙をぬぐいつつ考え込んでおいでになる。姫君は、日頃たいそう大将が可愛がり続けていらしたから、「父君にお会いせずにどうして立ち去れましょう。お暇乞いも申し上げないまま二度とお目にかかれないことになるかもしれない」とお思いになり、うつ伏せになって動こうともなさらないのを、北の方が「そんなお気持ちとは情けない」などとご説得なさる。早く父君にお帰りなるようにと待っていらっしゃるけれど、こう日が暮れてしまってはお帰りになるはずもない。姫君は、いつもご自分が寄りかかっている東座敷の柱を人に譲るのも悲しくて、檜皮色の紙の重ねにほんの少し書いて、柱のひび割れた隙間に、笄の先でお差し入れになった。

今日限りと、この家から離れますけれど、長年なれ親しんだ真木柱は、私を忘れないで。

と、書き終わることもできずにお泣きになる。母君は「いやはや」とおっしゃって、

真木柱が昔の私たちを思い出してくれるとしても、どうしてこの家に立ち止まることがありましょうか。

御前に控える女房たちもそれぞれに悲しく、ふだんは何とも思わない庭先の草木の風情さえ、ここを立ち去ったら恋しく思い出されるだろうと、じっと目をとめて鼻をすすりあっている。

(注)現代語訳は、現代文としての不自然さをなくすため、必ずしも直訳ではない箇所があります。

|

古典に親しむ

万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |

バナースペース

【PR】

「篝火」のあらすじ

(夕霧 15歳)

(玉鬘 22歳)

(柏木 21歳)

世間ではもっぱら近江の君のことが噂の種になっている。源氏は内大臣の軽率さを非難する。玉鬘は、そんな近江の君と自身を引き比べ、源氏に引き取られたことの幸運を身にしみて感じた。源氏はなおも足繁く玉鬘のもとへ通って琴を教えたりし、玉鬘も次第に心を許し始める。添い寝をする機会もあったが、源氏はあと一歩のところで自制する。

秋、五日月(いかづき)も山の端に入った夜、源氏は玉鬘のもとにいて、篝火(かがりび)をひときわ明るく灯させた。その光に映えた玉鬘の姿はなやましいばかりに美しく、源氏は思いを篝火の煙によそえて訴えた。立ち去りかねている源氏の耳に、花散里の住む東の対から、夕霧と柏木の合奏する笛と琴の音が聞こえてきた。彼らをこちらへ呼び寄せて、管弦の遊びに興じた。御簾の中に玉鬘がいるので、実の姉とも知らず恋心を寄せている柏木は固くなっている。

※巻名の「篝火」は、源氏と玉鬘の贈答歌が由来になっている。源氏「篝火に立ち添ふ恋の煙こそ世には絶えせぬ炎なりけれ」。玉鬘「行方なき空に消ちてよ篝火のたよりにたぐふ煙とならば」

「野分」のあらすじ

(紫の上 28歳)

(夕霧 15歳)

(明石の上 27歳)

(明石の姫君 8歳)

(玉鬘 22歳)

(秋好中宮 27歳)

8月、野分(のわき)が例年よりも烈しく吹き、夜通し猛威をふるった。女君たちは恐ろしさに眠れず、里下がり中の秋好中宮(あきこのむちゅうぐう)は御前の前栽(せんざい)に植えた花の身の上を案じた。

翌日、夕霧が見舞いに六条院を訪れた。邸内は烈しい雨風のあとを留めており、わずかに開いている妻戸の隙間から中を見ると、美しい衣装の女房たちが大勢いる。風がひどかったために屏風もたたんで隅に寄せてあるので見通しがよい。奥の御座所に座っている人を見て、夕霧は目を見張った。気高く、匂うような美しさ、あれが母上(紫の上)に違いない。夕霧はすっかり心を奪われてしまい、その夜はまんじりともしないで紫の上の姿を思い続けた。源氏は、このようなことがあってはならないと、夕霧をこの継母から遠ざけていたのだった。

翌朝、夕霧は花散里を見舞い、さらに源氏に伴われて秋好中宮、明石の上を見舞って、玉鬘のところへも足を延ばした。源氏が玉鬘に、懐に抱くばかりに戯れかけているところを見て、親子とは思えない仲のよさそうな様子に、夕霧は驚く。しかし、この姉の美しさには、夕霧も魅了された。

さらに夕霧は明石の姫君のもとへも立ち寄り、姫君の可愛らしい美しさを垣間見る。三条宮に帰ると、そこに内大臣が来ていた。夕霧は祖母の大宮と一緒に暮らしていたが、その祖母大宮が、雲居雁に会いたいと内大臣に迫っていた。

※巻名の「野分」は、物語の舞台が野分(台風)の吹き荒れる六条院であることによっている。

「行幸」のあらすじ

(紫の上 28~29歳)

(冷泉帝 18~19歳)

(夕霧 15~16歳)

(玉鬘 22~23歳)

(柏木 21~22歳)

その年の12月に、冷泉帝の大原野(京都市西京区)への行幸が行われた。六条院の婦人たちも行列の見物に出かけ、玉鬘も出かけた。見物の物見車がぎっしりと立て込んでいる。そこで玉鬘は、実父の内大臣(頭の中将)を初めて見た。そして、冷泉帝が通ると、その厳かな美貌に釘付けになった。行列の中には玉鬘に思いを寄せる髭黒(ひげくろ)大将もいたが、色黒く髭の濃いその人を見て、玉鬘は親しめないものを感じた。

翌日、源氏は玉鬘に「御輿の中の人はいかがでしたか」と手紙を送る。冷泉帝の優美な姿に心引かれ、宮仕えを勧める源氏の意向も悪くないと考え始めた玉鬘は、それを見透かされたような気持ちになった。

翌年2月、玉鬘の裳着の式(成人式)が行われ、源氏は、腰結い役として招く内大臣に玉鬘の素性を明かした。内大臣は御簾のうちで玉鬘と対面、源氏の厚意に感謝しつつ、今まで隠していたことへの恨みも述べたが、成人した娘を見て落涙した。源氏は、玉鬘を尚侍(ないしのかみ)として宮中に入れようと考えている。

玉鬘の一件は近江の君の耳にも入っていた。しかも尚侍になるというので、近江の君は同じ父の娘なのにどうしてこのように扱いが違うのかと駄々をこねた。自分も尚侍に推薦してくれと弘徽殿女御を責める振る舞いに、兄の柏木も呆れ、ますます周囲にからかわれるのだった。

※巻名の「行幸」は、玉鬘や源氏の歌に詠み込まれた「みゆき(深雪・行幸)」が由来となっている。玉鬘「うちきらし朝曇りせしみみ雪にはさやかに空の光やは見し」。源氏「小塩山みゆき積もれる松原に今日ばかりなる跡やなからむ」

「藤袴」のあらすじ

(夕霧 16歳)

(玉鬘 23歳)

玉鬘は尚侍(ないしのかみ)として入内することになった。しかし玉鬘自身は、多くの女人たちが華を競う場でうまくやっていけるだろうか、秋好中宮や弘徽殿女御の恨みを買いやしないか、かといってこのまま源氏の庇護のもとで暮らし続けるのもどうか、などと思い悩んだ。信頼できる相談相手がなく、こんな時に母でもいてくれればと嘆息しつつ秋の夕空を眺める。

3月、大宮が死去した。夕霧は、玉鬘が内大臣の娘であったことを知って心を動かし、言い寄ったが、玉鬘は応じなかった。一方、柏木は玉鬘が実の姉であったことを知り、自分の過去の行動のあさましさに恥じ入った。また、内大臣が、源氏はとりあえず玉鬘を宮仕えさせ、折を見て自分の妻にするつもりだと言いふらしていると聞き、源氏は玉鬘をあきらめる時が来たと悟る。

玉鬘の入内がほぼ決まったと聞いて、その前に何とか彼女を手に入れようと焦った髭黒大将や蛍兵部卿宮(ほたるひょうぶきょうのみや)など多くの公達たちから恋文が届く。玉鬘はそれを開けようともしなかったが、蛍兵部卿宮にだけは気持ちばかりの返事を書いた。返事をもらった蛍兵部卿宮は、玉鬘が自分の気持ちを知らなかったわけではなかったのだと、寂しいながらもかすかな嬉しさを感じた。

※巻名の「藤袴」は、夕霧が玉鬘に贈った求愛の歌「同じ野の露にやつるる藤袴あはれはかけよかごとばかりも」が由来となっている。

「真木柱」のあらすじ

(髭黒32~33歳)

(玉鬘23~24歳)

(真木柱12~13歳)

玉鬘は尚侍として出仕を控えていたが、髭黒大将が、侍女の手引きによって玉鬘の寝所に忍び込み、強引に玉鬘と契ってしまう。不本意な玉鬘は悔恨の涙にくれ、源氏も残念に思ったが、仕方なく婚儀の指図をする。冷泉帝や蛍兵部卿宮も大いに落胆した。ただ、内大臣だけは、玉鬘と弘徽殿女御の寵愛争いを避けることができたと安堵する。

玉鬘と結ばれたのは意外な人物だったが、髭黒大将は、紫の上の父である式部卿宮の娘婿で、源氏や内大臣に次ぐ宮廷の実力者だった。さらに東宮の母(承香殿女御:しょうきょうでんのにょうご)の兄にも当たるので、婿としての家柄は悪くなかった。髭黒に嫌悪感を抱く玉鬘はは厭わしく思うが、髭黒は動じることなく、玉鬘のもとにせっせと通った。玉鬘は、自身の思いを封じるしかなかった。

髭黒の北の方(紫の上の異母姉)は美しい人だったが、ここ数年、物の怪の病を煩っており、時々狂気じみた発作を起こし、玉鬘のもとへ行こうとする髭黒の背後から火桶の灰をあびせかけたりした。髭黒は恐れをなし、玉鬘を訪ねたまま帰らなくなった。北の方の父の式部卿宮(しきぶきょうのみや)は腹を立て、娘の北の方を自邸に引き取った。その時、北の方の娘(真木柱:まきばしら)は、父と別れる悲しみを歌に詠み、柱の割れ目に差し入れておいた。帰宅した髭黒はそれを見て涙ぐんだ。

翌年正月、玉鬘は入内した。玉鬘の評判はなかなかよく、気が気でない髭黒は、冷泉帝が玉鬘の部屋を訪れたと知って、玉鬘の風邪を理由に自邸に引き取った。源氏は、時々もとの玉鬘の部屋にやって来ては、一人寂しさに耐えている。髭黒の息子たちは玉鬘によくなつき、11月、玉鬘は男の子を産んだ。

※巻名の「真木柱」は、髭黒大将の娘の歌「今はとて宿かれぬとも慣れ来つる真木の柱は我を忘るな」が由来となっている。

語 句

牛車の一種で、竹や檜の薄板を網代に組んで屋形の周りに張り、窓を設けたもの。

五十日(いか)の祝い

子どもの誕生後50日の祝い。子どもの口に餅を含ませる。

忌み月

旧暦正月・5月・9月。結婚や出産などを忌む月とされる。

羅(うすもの)

薄い織物。また、それで作った夏用の衣類。

右大臣

朝廷の最高機関で、太政官の職の一つ。定員は1名で、太政大臣・左大臣に次ぐ位。職務は左大臣と同じ。

絵合わせ

「物合わせ」の一種で、左右に分かれ、双方から絵を出し合い、その優劣を争う遊び。

延喜式(えんぎしき)

律令の施行細則をまとめた法典。延喜5年(905年)、藤原時平ほか11名の委員によって編纂が開始された。

女楽(おんながく)

女だけで、または女が中心になって行う雅楽の演奏。内教坊(ないきょうぼう)の妓女(ぎじょ)たちによって行われた雅楽。

方違え(かたたがえ)

陰陽道の習いで、禁忌となる方角に進むのを避けるために、一時的に居所を移すこと。

上達部(かんだちめ)

三位以上の、官、参議の人たち。公卿。

北の方

寝殿造りの「北の館」に居を構えた公卿の妻。公卿など身分の高い人の正妻の敬称。

雲井

宮中の称。

蔵人(くらうど)

蔵人所の役人。天皇のそばに仕える「令外の官」の一つ。天皇の衣服・食事などの日常生活に奉仕し、伝奏・除目・節会の儀式など宮中の諸事をつかさどった。

家司(けいし)

令制で、親王家、内親王家および一位以下三位以上の公卿の家に置かれた職員の総称。家政を司った。

更衣(こうい)

もとは天皇の着替えの役目をもつ女官の職名だったが、後に天皇の妻の呼称となる。大納言およびそれ以下の家柄の出身の女で、女御に次ぐ地位。ふつう四、五位だったが、後に女御に進む者も出た。

小袿(こうちぎ)

女房装束の略装で一番上に着る。高貴な婦人の平常服でもある。

御禊(ごけい)

京都の賀茂川で行われる斎院・斎宮のみそぎの儀式。

腰結い役

袴着・裳着の儀式において、本人の腰の紐を結ぶ役を務める人のこと。高い身分の人が選ばれる重要な役。

権中納言(ごんちゅうなごん)

太政官の次官である中納言の権官。権官は正官に対する定員外の官のこと。任官できない貴族対策として設けられた。

斎宮(さいぐう)

伊勢神官の最高巫女。未婚の皇女・女王がなった。「いつきのみや」とも呼ばれる。

催馬楽(さいばら)

雅楽歌謡(うたいもの)の一つ。各地の民謡に取材し、管楽器、弦楽器および笏拍子(しやくびようし)の伴奏でうたわれる。

左大臣

太政官の長官。太政大臣の次、右大臣の上。太政大臣は職掌がないため、左大臣が政務を総理した。

蔀(しとみ)

寝殿造などに用いられた建具の一つで、日光や風雨を防ぐための板戸。

除目(じもく)

定期の人事異動。大臣以外の官職の任命式。地方官を任命する春の「県召(あがため)しの除目」と、中央官庁の役人を任命する秋の「司召(つかさめ)しの除目」とがあり、ほかに「臨時の除目」があった。

随身(ずいじん)

貴族が外出するときの護衛。従者。

受領(ずりょう)

遥任(ようにん:名目上の任命で、実務を執らなくてよい)と区別して、実際に任国におもむく、諸国の長官。

大嘗祭(だいじょうさい)

天皇の即位後最初に行われる、一代一度の新嘗祭。

大納言

太政官の次官。大臣を補佐し、その不在時には職務を代行する。

大弐(だいに)

大宰府の次官。小弐の上に位置する。

大夫(だいぶ)

律令制で、中宮職・大膳職・左右京職・修理職・東宮坊の長官。一等官。

太政大臣(だじょうだいじん)

太政官の最高位。大臣の職歴をもつ有徳者がつとめる名誉職で、職掌はない。適任者がいない場合は欠員とされた。

探韻(たんいん)

詩会で、列席者が韻にする字を出し、くじ引きで1字ずつをもらい受け、漢詩を作ること。

致仕(ちじ)

官職を辞すること。

中宮(ちゅうぐう)

皇后と同資格をもつ后。皇后が二人立てられたときの名残の異称で、2番目以降の者をさす場合が多かった。「中宮」の本来の意味は「皇后の住居」。転じて、そこに住む皇后その人を指して中宮と呼ぶようになった。

追儺(ついな)

宮中の年中行事の一つで、大晦日の夜、内裏で悪鬼を払い災いを除く儀式。

司召(つかさめし)

司召の除目の略。在京の諸官を任命する儀式。平安中期以降は秋に行われたことから、秋の除目ともいう。

東宮(とうぐう)

皇太子、その宮殿のこと。「春宮」とも。

殿上人(てんじょうびと)

清涼殿の殿上の間に昇ることを許された人。

内侍(ないし)

天皇に近侍して、常時天皇への奏上や、天皇からの宣下を仲介すること及び賢所を管理すること等を職掌とした内侍司の女官の総称。

尚侍(ないしのかみ)

後宮の役所である内侍司の長官。摂関家の娘などがなる。

内大臣

左右大臣を補佐し、その不在時には同等の政務を執る職。

生公達(なまきんだち)

年若く、身分も高くない貴族の子弟。

新嘗祭(にいなめさい)

稲の収穫を祝い、豊穣を祈る式典。天皇が新穀を神に献じる祭儀。

女御(にょうご)

中宮の次、更衣の上の位にあって、天皇に侍した高位の女官。実質は天皇の妻(妃)。皇族や大臣家以上の家から出た。

幣(ぬさ)

神に祈る時のささげ物。古くは木綿(ゆふ)・麻を用いたが、後には布・帛(はく)・紙などに変わった。

直衣(のうし)

正服・礼服でない直(ただ)の服の意で、平服をいう。

袴着(はかまぎ)

3~7歳の男女の子どもに初めて袴を着ける儀式。

法華八講(ほっけはっこう)

法華経八巻を8人の講師により、4日間にわたって読誦する法会。

御息所(みやすどころ)

天皇や東宮の妃の敬称。特に御簾をもうけた婦人にいう。

裳着(もぎ)

女性の成人式で、生まれてから初めて裳を身に着ける儀式。多くは配偶者が決まった場合に行う。

●『源氏物語』の作者は紫式部ではない?

●『源氏物語』が書かれた当時の読者は?

●紫式部の身長

●瀬戸内寂聴さんが語る紫式部

●平安貴族のトイレ

●『源氏物語』は怨霊信仰の産物?

~「凡人は歴史に学ぶ」から

参考文献

~阿部秋生ほか/小学館

明解 源氏物語五十四帖

~池田弥三郎ほか/淡交社

源氏物語(1~10)

~玉上琢彌/角川ソフィア文庫

新明解古典シリーズ 源氏物語

~桑原博史/三省堂

ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 源氏物語

~角川書店

新訂国語総覧

~京都書房

千年の名文すらすら 源氏物語

~岩佐美代子/小学館

谷崎潤一郎訳 源氏物語

~古典教養文庫

誰も教えてくれなかった『源氏物語』本当の面白さ

~林真理子・山本淳子/小学館

紫式部と源氏物語 見るだけノート

~吉田裕子/宝島社

【PR】